【Lv.03】人権と人格~子育てと教育において教えるべきことと本当に育むべきことの乖離⑨

12月は「人権月間」だったそうです。

と思って記事を書いているうちに年を越してしまいました(汗)

〇〇月間というのは思い出すきっかけとしては良いのですが、大切なのはそうでない常日頃からもそのことを忘れてはいけないという事だと思うんですが。(* ´艸`)クスクス

以前【Lv.01】で少し触れた「主観」と「客観」の周辺を今回は少しだけ深堀りして、やや大きなテーマですが「人権」と「人格」について子育てや教育の現場で何を目的にしていく必要があるのかの私見を書いていきたいと思います。

そもそも「人権」とは何か

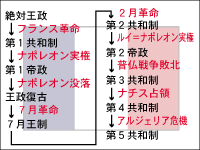

「人権」という概念は、歴史的には1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス革命という古代・中世・近世・近代・現代という一連の流れで徐々に確立されてきた考え方です。

現代の立場から大雑把に言ってしまえば、フランス人権宣言以前までの西欧諸国は奴隷や農奴などの労働力や納税などの犠牲の上に王侯貴族社会が成り立つ封建社会でした。

奴隷と農奴は大まかには同じようなものと認識されているかもしれませんが、厳密には少しその意味合いが異なります。

奴隷とは人の形をしていて話すこともできるし、子どもを産むこともできるけれど現代人が「基本的人権」と呼ぶほぼ全ての人権が所有者によって剥奪された存在です。

やや厳しい言い方をすれば奴隷は言葉を話す道具でありペットや家畜と同等の扱いでした。

所有者が命じれば日曜でも夜中でもその命令に従わなければ命さえどうされても逆らえない扱いがされることもありましいた。

他方の農奴とは、一部の「基本的人権」は所有者によってはく奪されています。

例えば農奴には職業選択の自由がありません。移動(旅行や転居・居住)の自由がありません。結婚の自由がありません。土地などの資産の所有の自由も認められていません。

一方でかなり地域性によって異なりますが、例えば仕事を遂行するための道具として斧や鍬・ナイフ、畑を耕すためや狩猟などを理由に牛や羊、狼や犬などを飼うことが認められ、移動手段や荷物を運ぶために馬車などを所有することが認めれることもあります。

また生活するための家屋・衣服・派手ではない所持品や装飾品は認められていました。更に日曜や祝日は休むことが認められていました。

農奴は所有者に決まった住む場所を与えられ、仕事を命じられ、賃金を与えられる代わりにそれを遂行する役割(義務)が課せられますが、それをきちんと達成し、権利の範囲を超えなければ比較的自由が認められている存在でした。(現代ではこれを真の意味での自由とは呼ばないですが)

こうした表現が適切かは分かりませんが、農奴は現代社会における生活の糧である給与を代償として与えられる従業員、ブラック企業の社畜に近い存在と言えるかもしれません。

王たちが贅の限りを尽くし、ヴェルサイユ宮殿などの絢爛豪華な王政を満喫していたことに対して思想家・哲学者たちが異論を唱えますが、王に歯向かう者としてギロチンで処刑されたり、牢獄に入れられるなどされていました。

彼らが贅沢を出来るのは奴隷や農民らが納める税金で成り立っていました。(王や聖職者・貴族は免税と年金が支給される格差社会…)

農民や市民は税に苦しめられ食うにも困り、餓死する人たちも溢れるほど…

しかし既得権を守るろうと格差是正にいつまでも動こうとしない王諸侯らに対して市民の我慢は限界に達し彼らは王に反旗を翻して、思想家・哲学者たちの閉じ込められていたバスチーユ牢獄を襲撃してフランス革命が起こります。

そして時の王ルイ16世は王権を失い、議会の決定*によってギロチンによって処刑され、王妃マリー・アントワネットも後に処刑され、貴族らによって推挙された者が国を治める共和制が始まります。

*多数決による決定という民主主義の暴走による負の怖さ

(後にナポレオンが皇帝となり帝政、没落して王政に戻り、共和制を経て再び甥のナポレオン三世による帝政…と混迷を極める)

当時のヨーロッパ社会は生まれた時の身分が実質的に固定され、時に没落するとなかなかその地位の回復も望めませんでした。

良い家柄に生まれれば勝ち組、奴隷や農奴の家に生まれれば負け組が実質的に確定。(あ、なんか昨今の親ガチャ論と似て…)

しかし宗教と王権による価値観の根底が思想家・哲学者たちによる啓蒙思想と「人は生まれながらに、自由かつ平等の権利を持っている」ことがフランス人権宣言で確立され、生まれる前からずっと固定化されていた身分制の封建社会は崩壊し、特権階級も廃止となります。

古代ギリシアに始まる民主主義はポリスによる市民軍は、自らの国(都市)を守ることで確立されてきた。

中世では国民を守るという名目のために王たちによる領主制の封建社会が成り立ち、中近世の移行期には市民が鉄砲などの武器を手にすることで、特別な訓練を積んだ騎士など領主らに守ってもらわなくても自衛できるようになると封建社会が崩壊、市民が民主主義を確立していくことに。

その後も国同士の戦争や二度の世界大戦、ユダヤ人虐殺や迫害、人種差別などの数々の問題を乗り越え、現代社会は相互に人々の権利の保障を獲得してきました。

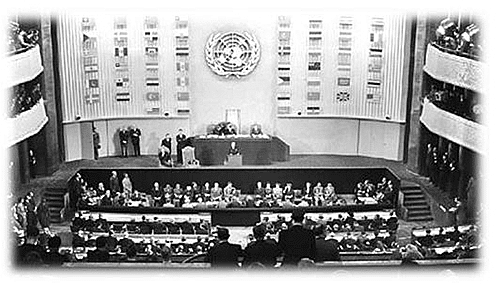

1948年12月10日は国際連合がフランス革命、そしてフランス人権宣言が掲げられたパリで世界人権宣言を採択した日になります。(罰則規定はない)

日本語では憲法で保障されている「基本的人権」で明記されている権利です。

どこまでを保障するかは国によって異なりますが、この世に生を受けたすべての人が有する権利として世界中の国で実態は兎も角として理想と建前としてこの権利は全ての生きる人に広く認められています。

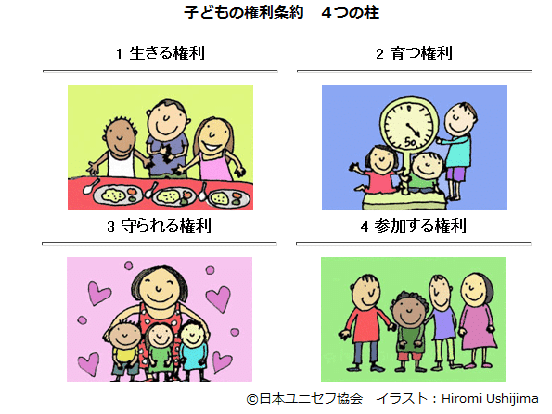

人権には選挙に投票する選挙権(参政権)や選挙に立候補する被選挙権でも含まれますし、その中の一つはこどもの権利条約(1989年11月20日)でもあります。

また近年ではBLM運動や女性の権利など現代社会の先送りしてきた問題や時代の変化に伴う問題、LGBTQ+などの新しい価値観に対する権利を求める動きも世界中で議論されており、経済格差や教育格差などはベーシックインカム(BI)についての議論に発展する場合もあります。

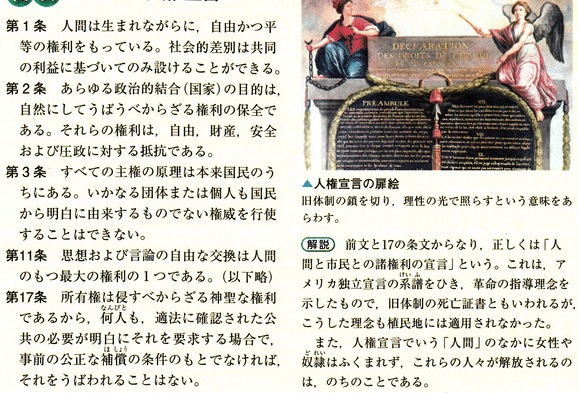

ここでは「人権」ばかりをあまり深く掘り下げることはしませんが、フランス人権宣言*の以下の代表的な条文を共通認識として念頭に置いていただければと思います。

フランス人権宣言において掲げられ、後に多くの国で採用されたこの「人権」ですが、個人の主義主張や我儘を何でも許すとは言っていません。

「人間は生まれながらに、自由かつ平等の権利を持っている。社会的差別は共同の利益に基づいてのみ設けることができる。」

個人が思想や信条・言論の自由などを持つのは自由(第11条)でそれを無理やりに奪われたり脅かされたりすることはないけれど、権利を持つ事とそれを社会に向けて行使できるかは別な問題であり、社会の共通の利益が脅かされたりする場合にはその権利の行使は社会的差別によって制限されると言い換えることもできます。

「人権」とは、社会(第三世界)における人類が共有するものであり、人類の歴史が戦い勝ち取ってきた自然界には存在しない、社会概念です。

「人格」とは何か。

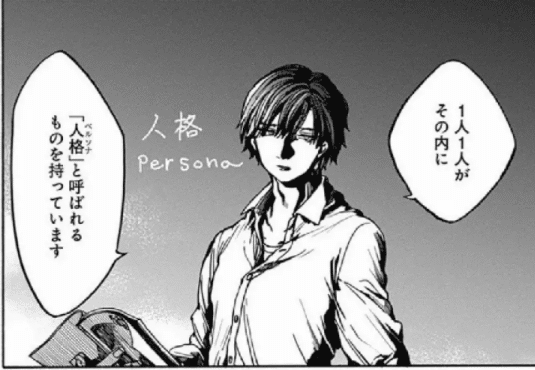

「人格」は英語で"Personality“と表現されますが、心理学の世界などでは仮面と呼ぶことがあります。

人は誰しも周囲や立場などから与えられた役割としての仮面をかぶっているという心理学的な説明は改めて掘り下げる必要はないでしょう。

家族の中でも両親の子としての仮面、長男・長女・次男・次女・末っ子…

孫としての仮面、園児・児童としての仮面、〇〇の友人としての仮面、〇〇係や〇〇委員としての仮面、お店を訪れれば客としての仮面、恋人としての仮面、会社員としての仮面、夫や妻としての仮面、父や母としての仮面、祖父母としての仮面…

人は誰しもまるで舞台の演者のように、その場その場で期待される立場や役割を演じ、いつしかどれが本当に自分かの違いに戸惑うようになります。

または仮面が張り付いたまま、その役割を終えたのにその仮面を外すことが出来ずに生きていくことになり、生きづらさを感じることもあります。

「教育は人格の完成を目指す」は明治時代の教育勅語の一文でしたが現在も我が国の教育基本法の冒頭に書かれています。

時代が変わっても変えるべきことと変えてはいけないことがあります。(不易流行という考え方)

複雑な社会で長い時間をかけて生きている現代人の人格とは何を指すのでしょうか?

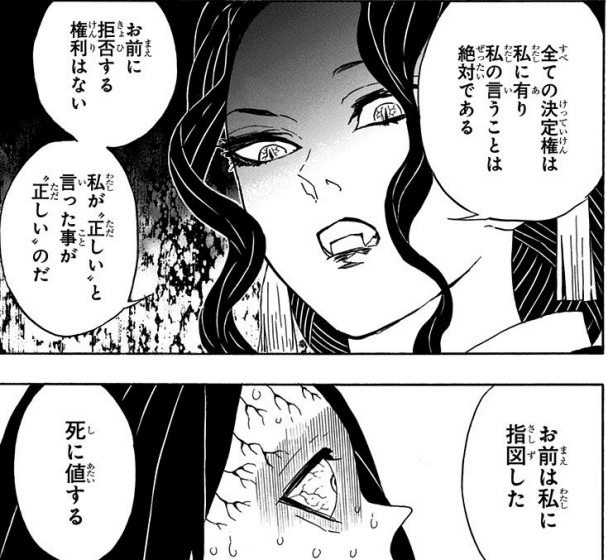

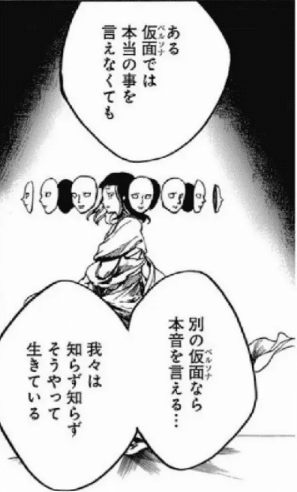

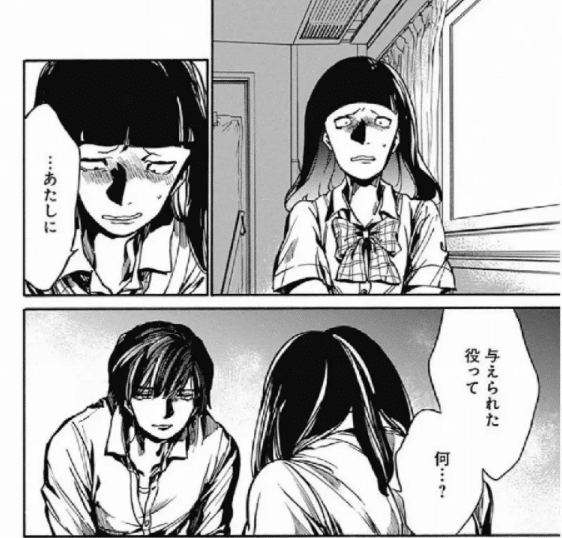

漫画『ここは今から倫理です』(2巻第9話)にはこの人格について興味深い描写がありますので引用して紹介したいと思います。ご興味があれば1巻から是非読んでみてくださいね。

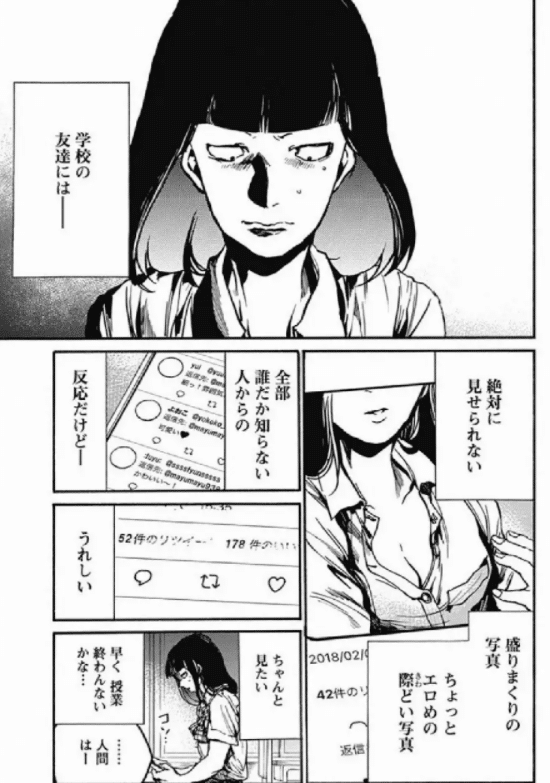

安村さんという女子生徒は、容姿などにあまり自信はなく、SNS(インスタ?)にかなり際どい写真を投稿し、承認欲求を満たしたくて胸など徐々に過激な投稿にのめり込んでいました。

ここにオーバーラップするように展開されている授業が「人格」の話が差し込まれています。

「人格」というものは生きているうちに自然と手に入るものではありません。「人格」を手に入れるには主に4つの性質が必要です。

まずは「主体性」。自分が「自分」であると「自覚」していること。

「自分」と「他人」がちゃんと別の個体だと「自覚」していること。

そして重要なのはもし間違った時「自己反省」すること、

「自己を批判する事」です。

幼児は突然通路に飛び出した時、親に怒られたら「自分は危険なことをし親を悲しませるところだった」とは反省しない。

親が「もうするな」と言うから無反省に「もうしない」とオウム返しする…

だから自己決定能力の育っていない幼児はまだ「人格」がないとされています。

次に「所有性」。「人格」が最初に所有するものは"身体“です。

人間は「身体」に支配されるのではなく、「人格」が「身体」を支配している。

「人間のみが自殺する」というのは…身体の苦痛よりも精神の方が上だからです。

次に「統一性」または「一貫性」。発言や行動に統一した脈略がないと「人格」が認められないことがあります。

その人が突然脈略もなく「俺はキリストだ」と言い始めたら、突然何の前触れもなく叫び出したら…「この人はマトモでない」と思うでしょう。

我々人間の行動や発言はひとつひとつ意味があり繋がっています。

たとえひとりの人が複数の「人格」を持っていたとしてもそれぞれに「統一性」がなければそれらが「人格」かどうかは分からない…

最後に「責任性」。

「人格」は責任を負いうる者、責任を感じない人は「人格」ではない。

そしてこれらすべての権利を奪われ失っているのが奴隷状態の人たち…

授業中もスマホで参考になりそうな投稿をチェックしていると倫理の高柳先生に見つかってしまいスマホを没収されてしまいます。(しかも二度目)

漫画はあなどれないですね。

核心を突いたことにハッとさせられることが度々あります。

この全てを丸のみしろとは言いませんが、例えば「主体性」で言えば他者からの評価、作中で言えばSNSでの承認欲求は補完的なものではあるかもしれませんが、これが主である場合はかなり危険です。

他者からの反応・承認がなければ存在が脅かされる大変不安定な状態が考えられるからです。

「いいね」が付かないと存在の否定(他者否定が自己否定)につながってしまいかねず、自意識(人格)の他者依存が強烈です。

特に思春期や青年期などの多感な年ごろであれば猶更ですが、安村さんには自分はこうしたいという「主体性」がありませんでした。

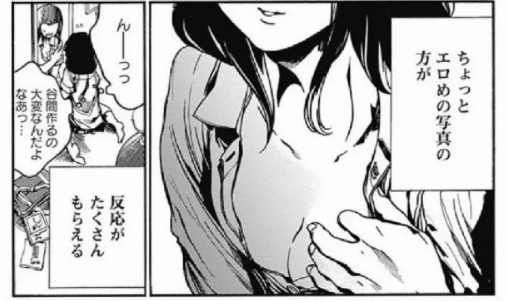

他者からの承認欲求のためだけにSNSを利用しているため反応のよいリクエストに応えて彼女はどんどん露出を増やしていってしまいます。(身体は人格の「所有性」に属する概念)

他方で人格がきちんと確立されていれば、他者からの反応がなかったり否定的なものや際どいリクエストがあってもそれに依存されることなく自我(人格)を保つことが可能です。

また幼児の通路(道路)へ飛び出す話も然りです。

何も交通安全上の話だけでなく、日常の様々なことから親や保護者はその子の安全を考えて注意したり叱ったりするわけですが、単に反応として親が納得するためにそれをオウム返しをしていては生きていくための主体性が育ちません。

私見ですが成人しても、社会人になっても、結婚をしても、子どもが生まれても、高齢者になっても大切な決断や判断を両親や配偶者など他者に任せてしまう人も時代が進むごとに増えて言っている傾向にありそうです。

なるようになるでなんとかなる場合は誤魔化し誤魔化しなんとか乗り切っていけますが、いよいよとなればそれはどうにもならなくなる日がやって来ます。(この場合は他責と言った方が正確ですが)

立川志らく氏が改正少年法についての意見を述べた際に(31:50~34:00)で「世の中が一つ便利になると人間が一つバカになる」と発言しましたが、私も概ね同意見です。

自己決定能力のない幼児を作中では取り上げていますが、これが広義においては進路や就職、未成年者の犯罪時における責任能力(責任性)と結びついて極めて重要な要素であることは言うまでもないでしょう。

また「統一性」とは様々な理解をすることが出来ますが、ここでは役を演じる本人の素の人格を指していると捉えることが出来ます。

どんなに様々な役になり切って演じても、素の自分で意識的に変えることがどうしても難しい部分というのはあります。

これが「神*は細部に宿る」と表現すべきかは兎も角として、言動や行動の一端に人格が現れる(人間の行動や発言はひとつひとつ意味があり繋がっています)ということになるでしょう。

*この言葉の神を私は作者の精神、意識の一端という意味で捉えています。神の正体は個人それぞれの精神の中にいる自分自身を動かしている自分自身のあるべき姿、良心や理想像とでも表現できる。

SNS上の役割、SNS向けの仮面ばかりを磨くことに夢中だった安村さんは、素の自分を磨くことの大切さに気付き行動を改めようと新しい決断をします。

社会や教育は権利を子どもたちに教えますが、本当にまずやるべきは…

なんだか卵が先か鶏が先かみたいな話ですが、人権が認められているから人格が認められるのでしょうか?

人格が元々あり、ある社会的な条件を満たしているから人権が認められるのでしょうか。

私はフランス人権宣言が出される前の時代であっても、人間には人格が当然あったと考えています。

ただそれを社会的に多くの人が認識し、お互いに尊重し合うという環境が整ったのがフランス人権宣言以降という話だと思います。

そして権利が与えられているから無条件に誰にも与えられているかと問われるとそれは、その人格が正常に社会において機能しているかどうかで考えなくてはならないと思います。

権利の前に、まず人格ありではないでしょうか。

人格が共通の利益を追求する社会において、人権を認められるためには「主体性」「所有性」「統一性」「責任性」の条件がきちんと満たされていることが必要だと考えます。

何も人権の剥奪をしようなどと考えているのではありません。

人格が確立されず社会的な役割、共通の利益の追求を満たさず、むしろ社会のリソースを食い散らかしたり、自分さえ良ければ良いという勝手な人に果たして共に生きる社会の、共通認識である「人権」をかざして権利を主張するというのは順序がおかしくないでしょうか。

子育てや教育の現場では「あなたたちには子どもの権利条約というのが採択されていて権利があるのよ」「あなたには基本的人権というのがあって…」ということを教える事、伝えることも大切です。

一方で権利があるからと言って、何もしなくて良いとは誰も言っていません。

本来は主体的に考え、そして自ら行動を起こすべきですがこれが今多くの若者でできていないまま(いわゆる思考停止して年齢になったから就職活動をして)社会に放り出される人たちが増えているように思います。

親や保護者、教育者たちがまず行うべきは自我(人格)の確立、第一世界をしっかりと自立して生きるということでしょう。

そして第二世界、第三世界と他者との関係性を通じて関わる世界を広げていき、自分自身の影響力の及ぶ範囲の拡張を育める能力を育てる事が必要ではないでしょうか。

子どもにとっての第二世界とは、親などの保護者や兄弟姉妹、友人や恋人など身近で、普段から密接にかかわる関係からまず学び始めます。

また第三世界は保育園や幼稚園、学校などから徐々に広い世界へ広がっていきます。