ワイン資格をコツコツ勉強するVINTAKE

みなさんこんにちは。

2024年からワインの勉強をはじめ、資格勉強のコンテンツをnoteで公開し始めたVINTAKEです。

たくさんの方に勉強ツールをご利用いただきはじめていますが、私とワインの出会いを振り返りながら、noteでどういったことを発信していきたいかを考えていきたいと思います!

VINTAKEのバックグラウンド

私は、東京大学の機械工学分野の大学院を卒業した工学修士です。ロジックが得意な理系です。

大学院卒業後はコンサルテインングファームに就職し、様々な業界の新規事業立ち上げやマーケティングのご支援に携わってきました。

その後、カリフォルニアのスタンフォード大学に留学し、帰国後は事業会社に移り今に至ります。

VINTAKEのワイン遍歴

私はあまりお酒が強い方ではなく、学生時代から日本酒やワインなどの醸造酒をぐいぐい飲むのが苦手。むしろ、蒸留酒のウイスキーやリキュールをチビチビやる方が好きでした。

その中でも修道院にルーツがある薬草系のリキュールは、中学〜高校がキリスト教系の学校で馴染みがあったこともあり、いろいろと探究していました。

ワインとの出会い

ワインとの最初の出会いは2008年頃。キリンビールの方とご縁があり、メルシャンのワイナリーとブドウ畑の見学に連れて行ってもらった時です。畑でブドウを摘んで品種の違いなどを教えてもらいました。当時のことは今でもしっかり覚えていますが、ワインに目覚めるには至らず。

その後、カリフォルニア留学中に、家族や友人、仕事関係の方がカリフォルニアに来るとナパやソノマに遊びに行き、ロバート・モンダヴィやオーパス・ワン、ベリンジャー、ドメーヌ・カーネロスなどを訪問し、各ワイナリーのテイスティングやワイナリーツアーに参加して楽しんでいました。

しかし当時は、例えば日本から来る”偉い人”が「カリフォルニアだからジンファンデルでも飲もうか」と言っていても、ブドウ品種なのかブランドなのかも分からないレベル。一期一会のカリフォルニアワインをシンプルに美味しいな、と思っていただけでした。

ワインを勉強しようと思ったきっかけ

ここ数年、レイヤーの高い方との接点もできてきて、その中でもワインを愛好される方々とのコミュニケーションが増えてきました。お食事ではTVの格付けチェックで出てくるようなワインが出てくることもあります。

こうした経験を重ねるにつれ、毎年恒例のTV番組が示す通り、高級=美味しい、という単純なものでは無いということが分かってきました。

高級なワインが美味しいことは事実なのですが、それにプラスして香りや風味の複雑さがあって、ワインには”美味しい”という言葉だけではコミュニケーションが足りないのです。

こうした経験を通じて、ワインについて知らねば、という焦りに近い想いでワインに関する本を読み始めます。

私がワインをちゃんと勉強しようと決意した最高の1本

とあるご縁で、昔に購入されたままワンオーナーで30年以上大切に所蔵されていた秘蔵のワインをいただく機会がありました。

その場にいる全員が息を飲むように見守る中、古酒の扱いに慣れたベテランの方が、ワインをパニエに寝かせてザ・デュランドで慎重に抜栓し、コルク状態を確かめ、ゆっくりとグラスに注ぐ。

強すぎないが芳醇な香りが漂い、口に含むとしっかりとした酸味と果実味からとても長い後味。最後に昆布のようなダシの余韻が。

ブルゴーニュの熟成した良いワインだと、鰹ダシの風味を感じることがままありますが、昆布ダシの余韻は初めてでした。

酸味から昆布への味の変遷、いつまでも口内に続く余韻、ただただ幸せな時間でした。この日はなぜか、食事の前に1本ワインだけで味わう、という流れだったのですが、その意図が明確に理解できました。

この日をきっかけに、本を読むだけなく、しっかりと時間をかけてワインを学ぶことを決意したのです。

ワイン教室での気づきと学び

ワイン教室に通おうと思い、WEBサイトでどんな講座があるのかを見ました。毎週のように数ヶ月も通うのは大袈裟だと思っていたので、最初は1日完結のコースをいくつか受講しました。

WSET Level1で酸味の味わいに気づく

その中でも私にとって最もワインの理解を進めてくれたのがWSET Level1でした。こちらにも記事にしていますが、ワインの味は酸味を軸に構成されていることを頭と舌で理解できたのが大きかったです。

ワインに限らず、これまで酸味が苦手だったのですが、この講座をきっかけに”酸味を味わう”ことができるようになりました。

その後に家で食べた、”できたての梅干しのおにぎり”の美味しさに感動したのを覚えています。(今まで酸っぱいから苦手だった)

家で楽しむ白ワインに目覚める

次は白ワインへの目覚めです。実は白ワインがあまり好きではなく、やや極端にいえば、白ワイン=シャルドネ、スパークリングの次に飲む赤ワインへの繋ぎ、というくらいの認識しかありませんでした。

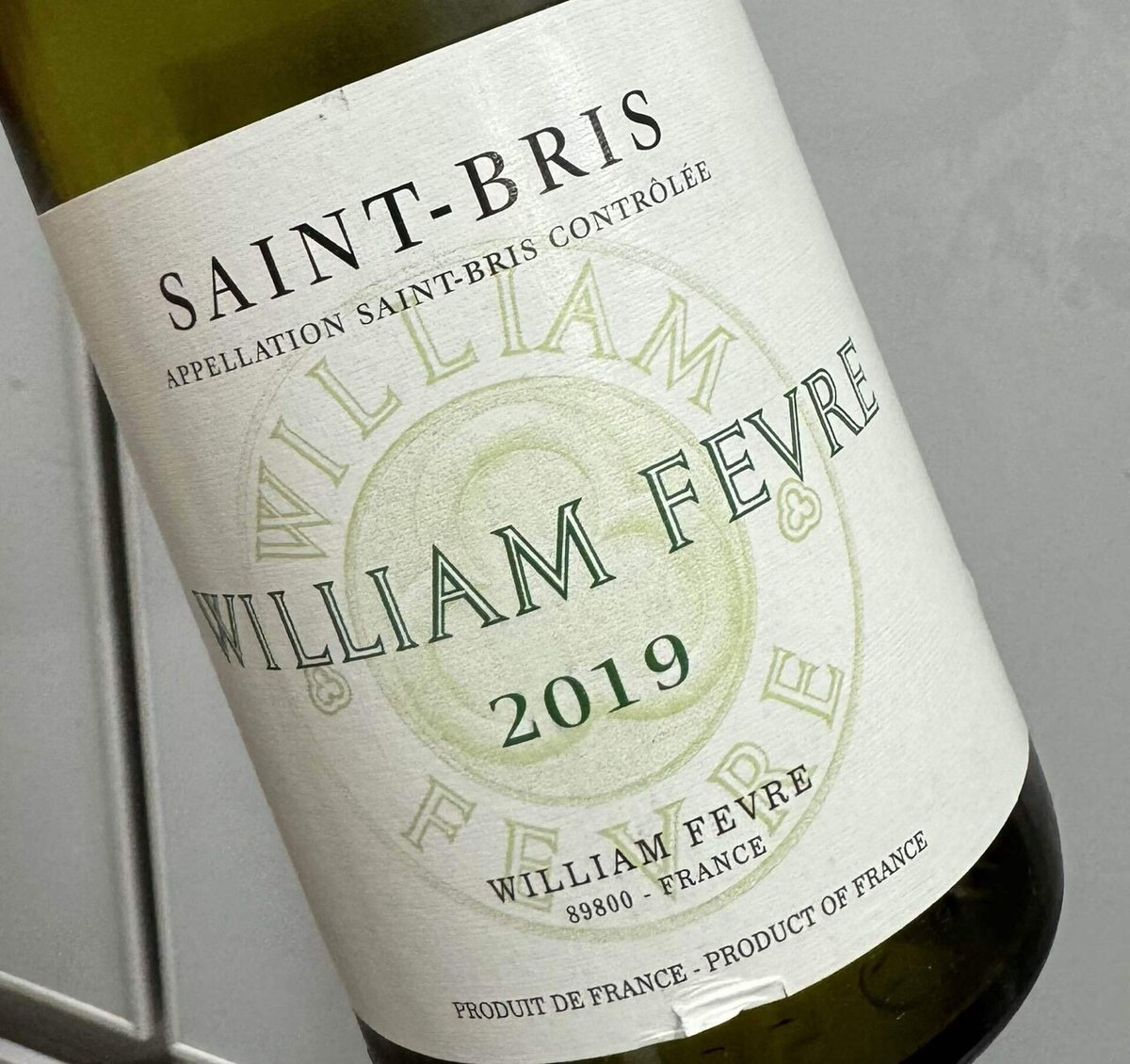

ところが、「シャブリより安かった」という理由で買ってワインセラーに入れていた、ウィリアム・フェーブルのサン・ブリが私に白ワインの美味しさを教えてくれたのです。(買ったときはシャブリと同じシャルドネだと思っていた笑)

家で食べていた、生野菜にクルトンを乗せて”ベルクのイタリアン・ドレッシング”をかけたサラダが、このワインと、偶然にも相性が素晴らしく良かったのです。

調べてみるとサン・ブリAOCはソーヴィニヨン・ブラン。この出会いから、ソーヴィニヨン・ブランをはじめとするキリっとした酸味の白ワインが大好きになりました。

イタリアワインも美味しく、ソアーヴェ、ガヴィ、ヴェルディッキオ・デイ・カステッリ・ディ・イェージなども家のご飯と合わせて美味しく楽しく飲めて、日常の中でのワインの楽しみが一気に広がりました。

余談ですが、後日、ウィリアム・フェーブルのシャブリも買って飲みました。それでもやはり家のサラダとのベストマッチはサン・ブリの方。有名なAOCに騙されず(値段に惹かれて)サン・ブリを選んだのはバッカスの導きだったのかもしれません笑

甲州をきっかけに日本ワイン検定を勉強する

キリっとした酸味の白ワインを探すと、甲州もターゲットに入ってきます。

甲州のワインを物色していると、日本には”日本ワイン”という定義があり、高品質な日本のワインが増えていることを知ります。

日本ワインに関する講座が無いこともあり、日本ワイン検定を受験することに。そのために読んだ「日本ワインの教科書」がワイン全般の知識も含めて、非常によくまとまっている良書でした。

「日本ワインの教科書」は内容がかなりしっかりしている一方で、日本ワイン検定の試験については情報がほとんどありません。勉強の方針について悩ましく思っていました。

noteが勉強を助けてくれた

日本ワイン検定について情報を調べる中で、noteに受験体験記を公開されている方がいらっしゃいました。

それを読むと、設問の方向性や出題されそうなポイントがなんとなく分かりました。大変感謝しています。

これをヒントに、「日本ワインの教科書」をベースに思いつく限り4択問題を作成していきました。

問題を作ることはとても良い勉強手段だった

日本ワイン検定は、正答率9割という良い成績で合格できました。

この背景には、問題を繰り返し解いたこともありますが、それ以上に、問題作成が効いたと思っています。

なぜかというと、4択を作るのが難しく勉強になるのです。

4択問題を作るためには、正答以外に3つの”優れた選択肢”を考えないといけません。”優れた選択肢”とは、「正答と迷うが、明確に誤ってる」選択肢です。

例えば、フランスのAOCで許可されている品種を問う問題で、甲州を選択肢に入れても間違っていることが明らかなので、選択肢として意味を持ちません。迷う選択肢をどれくらい用意できるか、が4択問題の品質だと思います。

noteで作っていきたいコンテンツ

私は、学校の受験勉強もそうでしたが、試験を分析して攻略方法を考えることが大好きです。

試験作成者の意図を読み、どういう考え方で作られているのか、その結果、次は何が出題されるのか、といったことを推測も含めながら解きほぐしていきます。

また、理系でコンサル出身ですので、情報をロジカルに構造的に整理していくことも一般的な水準よりも得意だと思います。

ビジネスになりにくいマニアックな勉強を支えたい

私の得意技を駆使してnoteでやりたいことは、参考書や問題集などの書籍を出版するほどの需要はないマニアックなワイン資格に関する情報提供です。

ワインエキスパート/ソムリエ試験は講座も参考書も問題集もたくさん存在します。それは、この試験に関心がある人や受験する人が毎年約1万人ほどの規模になるからです。

一方で、日本ワイン検定やWSETのような受験者が少ないものは、参考書や問題集を出版しても大して売れずビジネスにならないので、勉強ツールがほとんど無い状況。

私のnoteでは、こうしたマニアックなワイン資格について、試験の分析や、勉強ツールを出していきたいと思っています。もちろん、これを作成する第一目的は私自身の勉強を進めることなので、品質は高いはずです。

単なる体験記ではない、私なりの分析や解釈、予想を入れたコンテンツにしていきたいと思っていますので、応援よろしくお願いします!

私と一緒にワインを学んでいきましょう!

いいなと思ったら応援しよう!