【明日から使えるワイン講座〜実践編I〜『テイスティング理論』】

皆さん、こんにちは!けいすけです!

昨日は、私の大学の留学生とのお別れパーティーでした。

出会いがあれば、別れもあるので当然かもしれませんが、悲しいものですね。留学生たちの幸せを祈っています!

さて、本日は、実践編『ティスティング理論』となります!

この理論は、とても難しいので、少しずつ実践してもらえるとありがたいです!

ティスティングとは?

ティスティングとは、ワインの色や濃さ、香り、品種、ワインの醸造方法などを確認し、どんなワインであるかを知る事です。

今回は、『外観』、『香り』、『味わい』の3パートに分け、ティスティングについてのざっくりとした解説をします。

❶外観

ここでは、「色調」、「清澄度」、「粘性」を解説します。

➀色調

まずは、色調です。写真をご覧ください。

このように一言でワインの色と言っても様々な色合いがあります。

ここで覚えて欲しいことは、その品種によってある程度色調は決まっているということです。

例えば、1,2のカベルネ・ソーヴィニヨンが5のピノ・ノワールのような色調になる事は可能性としては低いです。

ちなみに「若い」ワインというのは、熟成する事ができるワインの中でも年数が経っていないものを指します。

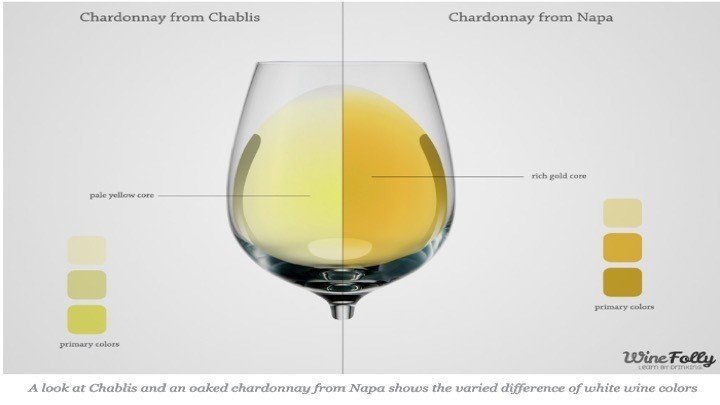

次に、白ワインの色調を見てみましょう。

こちらは、かなり色調が明白な気がします。

赤ワインと同じでブドウの品種である程度色調が決まってきます。

また、色調により、南北感も分かります。

写真をご覧ください。

(写真はWine Folly様から引用)

これは、シャルドネのワインですが、左がフランス・ブルゴーニュ地方、右がアメリカ・カルフォルニア州のワインです。

明らかに右の方が色調が濃いと思います。

これは、カリフォルニアのシャルドネが暖かい南で造られたからです。一般的に、ブドウは日照量が多く、気温が高い方がよく色づきます。

そのため、日照量が少なく、気温が低いフランス・ブルゴーニュ地方と比べ、カリフォルニアワインは、色調が濃くなります。

まとめると、

ワインの外観は、

・ブドウの品種によりある程度決まっているので、覚える。

・産地の南北感で色調が異なる場合があるので、気をつける。

➁清澄度

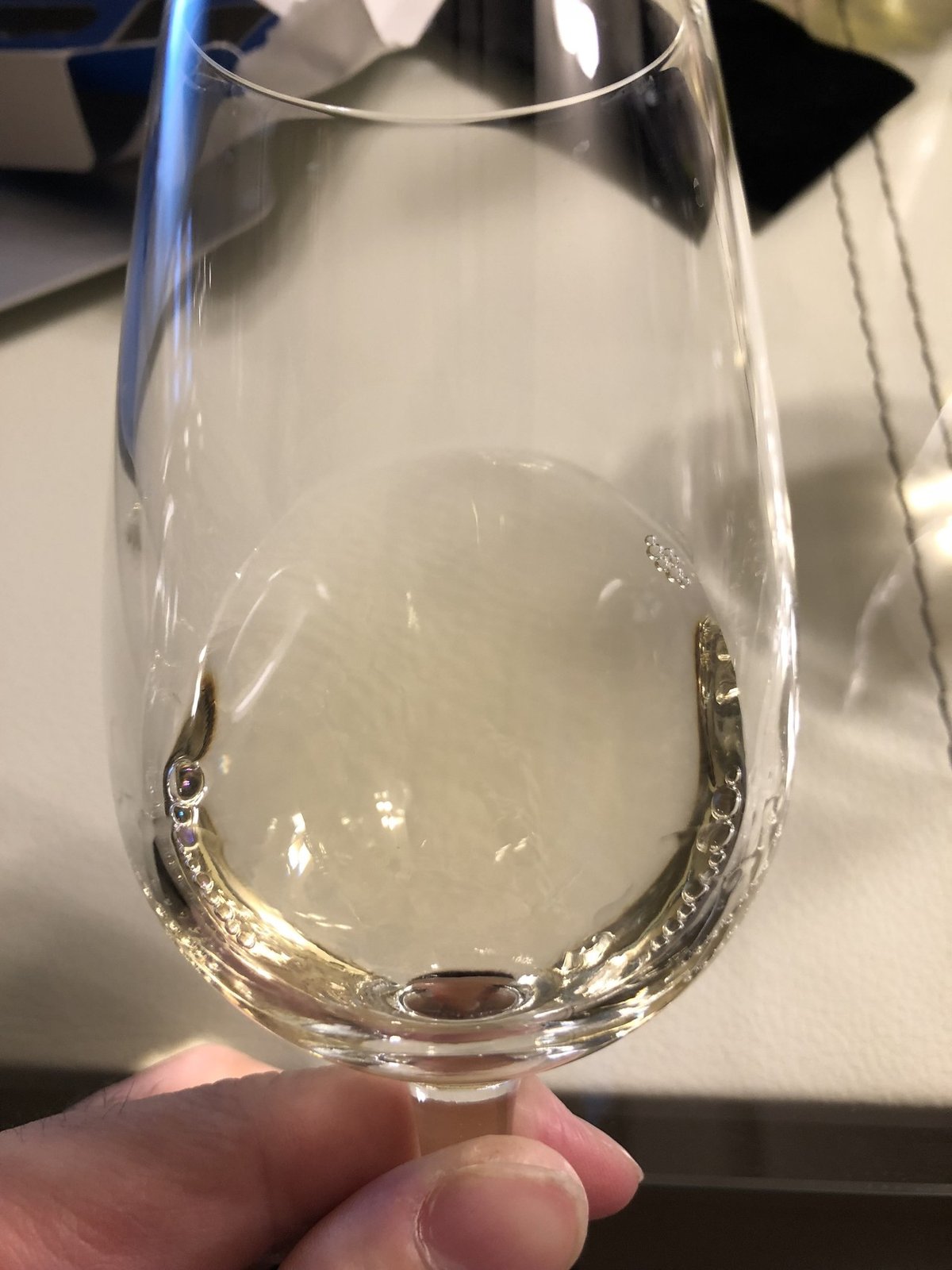

清澄度とは、ワインが澄んでいるかどうかを見るものです。

ここでは、清澄度を表すテイスティング用語を一部載せておきますので、下の画像のワインはどのワードが適切か考えてみましょう。

・クリスタルな輝き ・澄んだ

・透明な ・輝きのある

・濁った ・光沢のある

・クリアな

③粘性

「粘性」とは、ワインがさらさらしているか、とろりとしているか、粘り気の度合いの事です。

「粘性」が分かることでそのワインのアルコール度数、残糖量、グリセリン量が分かります。

また、粘性は、「脚」と「ディスク」で判断します。

・脚

「脚」とは、グラスを傾けた後、グラスの内側に筋状に流れ落ちた跡の事です。下の写真のような状態ですね。

(お酒買取いわの様から引用)

流れ落ちる速度が遅いと粘性が強い、つまり、アルコール、グリセリン量が多いということになります。

・ディスク(白ワインのみ)

「ディスク」とは、グラスを横から見たときのワインの液面の厚さです。

厚さがあるほど、粘性が強く、「ディスク」が輝いて見える場合は、アルコール度数が高く、グリセリン(甘みと粘り気のある液体)が多い可能性があります。

つまり、厚さがあるとグリセリンが多いため、甘口ワインである可能性が高いです。

まとめると、ディスクが厚く、脚が強いとアルコール感、凝縮感、糖度が感じられるという事なので、太陽に恵まれた南の産地で造られたワインだという可能性が高いです。

➋香り

続きまして、香りについてです。

先に申し上げておきますが、香りについては明確な正解はありません。ここでは、テイスティング方法や香りの代表的な例えをご紹介しますが、自分が感じた香りを表現する事に価値があります。そこだけ、先にお伝えさせていただきます。

まず、ティスティング方法を解説します。

➀第一印象

まず、外観を見ます。この時、白いテーブルクロスの上で透かせたり、光に当ててみると分かりやすいです。

(女性の美学様から引用)

次に、グラスに鼻を近づけ、香りを嗅ぎます。

この一度目の香りが第一印象と呼びます。

どんな香りがするでしょうか。

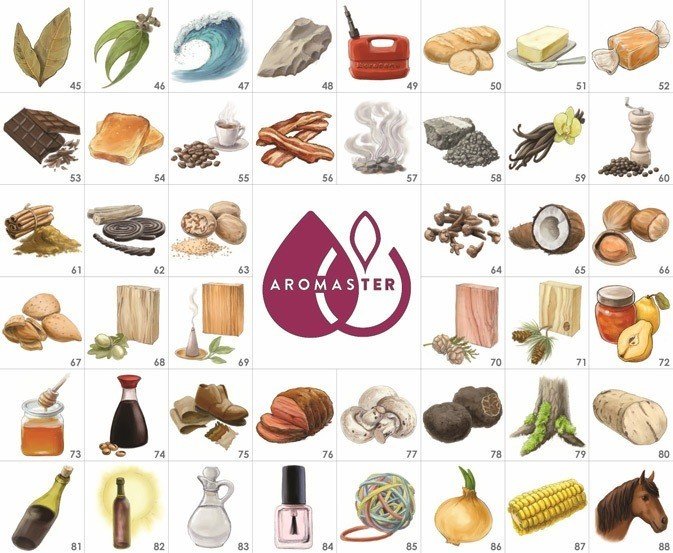

ここではアロマチャートを用いると良いでしょう。

(Aromaster様から引用)

例えば、フルーツだと感じたら、何の果物かを考えます。

そして、チェリーだと感じたら、それ以外の香りも探してみましょう。

ちなみに、その品種によって特徴的な香りもありますので、そこは事前に知っておく事をオススメします。

➁スワリング

次に、一度グラスを回してみましょう。

グラスを回し、ワインを酸素に当てる事で香りが「開く」事が多いです。

(女性の美学様から引用)

このように、テーブルの上で回すとこぼれません。

そして、もう一度、香りを嗅いでみましょう。

第一印象と比べ、香りが強くなりましたでしょうか?

何の香りが増したでしょうか?

(Aromaster様から引用)

これは、香りを表現する果物や花などの代表例です。イラストを参考にどんな香りがするか、例えてみましょう。

また、香りには、

第一アロマ・・・ブドウそのものが持つ香り。具体的には果実や花、ミネラルなど。全てのワインが持っているわけではない。

第二アロマ・・・発酵・醸造に由来する香り。具体的にはイチゴキャンディ、バナナ、チーズ、ヨーグルトの香り。醸造方法によって特徴的な香りが生まれる。

第三アロマ・・・熟成に由来する香り。具体的にはロースト香やバター、スパイシーな香り。若いワインにはあまりない。

の3種類がある事も押さえておきましょう。

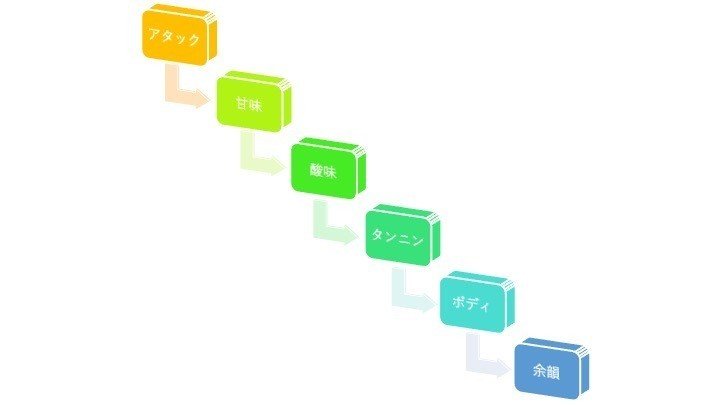

❸味わい

最後に「味わい」についてです。

ここでは、赤ワインだと、6段階。白ワインだと「タンニン」を除いた5段階で検討します。

写真を見ながらそれぞれの観点を押さえてください。

おまけ:本日のワイン

本日は、有名なモンテス・シリーズからこちらの『クラシックシリーズ・カベルネ・ソーヴィニヨン2015』です。

では、ワインを見てみましょう。

かなり濃い色調である事が分かりますでしょうか?

ちなみにこのワインは、

このように表現しています。

Excelなどで、表を作ったりすると管理しやすく、見直しもすぐに出来ますよ!

今回の投稿では、こちらの本を大いに参考にさせていただいております。

詳しくティスティング理論について知りたい方はこちらの本をご購入下さい。

いかがったでしょうか?

ここまで読んでいただきありがとうございます!

次回は実践編II『道具・マリアージュ』をお送りします!

お楽しみに!

コメントやスキ、お待ちしております!