タンパク質ってなに?食事からしか摂取できない!体の材料である「窒素の補給源」。栄養の基礎知識【地球の栄養と人間の身体の仕組み】#4

前回・前々回は、三大栄養素の脂質・炭水化物について説明しました。

今回は、タンパク質について詳しく深堀りしていきます。

まず最初に「人間の体がどのように作られているか」を理解しましょう。

※本記事は、ベジタブルテック(株) 代表取締役 岩崎の動画のリライトです。栄養学について解説しています。動画はこちら。

人間の体はどう作られるのか?

私達の体は、DNAを元に作られています。

体の中には細胞があり、細胞内には必ずDNAが1本保存されています。このDNAには、体を作るための設計図が入っています。

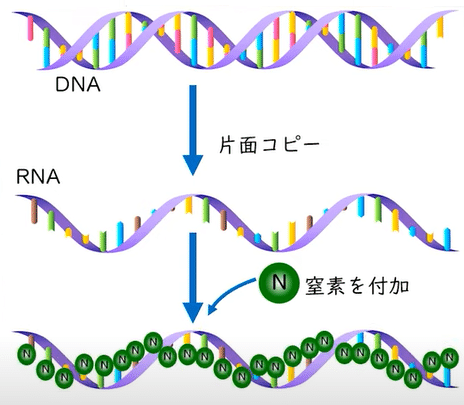

例えば「髪の毛を生やす」と細胞が決めたら、DNAの中から「髪の毛の暗号部分はどこだったかな?」と情報を探します。ここからここまでという、髪の毛の情報を見つけたら、DNAの中から必要な部分をにコピーします。そして、細胞の核から外に出し、コピーを元に体の部品を作ります。

このコピーを取った設計図のことを「RNA」と言います。 Rは1本という意味で、DNAのDは2本という意味です。DNAには2本あるのは、片方が傷ついてもすぐ修復できるからです。 2本あると便利で安心なんですね。

約束や自分のタスクも、記録したり誰かに伝えたりしておいたら、忘れなくて済むじゃないですか。 それと一緒ですね。

もしも体の設計図にミスが起きたら、いわゆる奇形児が生まれてしまいます。そのため、極力ミスが起こらないように体は作られていきます。

窒素を使って、体の部品「タンパク質」を作る

1本のコピーに対し、部品は1つです。RNAの情報を元に、設計図の上に窒素をつけていきます。 窒素をたくさんつけていくと、 あら不思議!アミノ酸がつながったものができ上がります。これをタンパク質と言います。

DNAから出発し、RNAに窒素を付加することで部品が完成します。だから、我々の体には窒素がたくさん使われています。

窒素は空気中に78%存在していますが、目に見えません。この小さくて見えない窒素をたくさん利用して、私たちの体は作られています。

何十キロという体を作っているわけですから、大量の窒素が体についていることがイメージできますよね。たくさん使うので、 地球の大気で一番多い資源である窒素を、体のタンパク質として作っているんです 。なぜなら、窒素はなくなる心配が一番少ないからです。

地球の仕組みはよくできているでしょう。

肥満は、希少な炭素を抱え込んでいる状態

炭水化物・脂質で大事なのは、炭素でしたね。二酸化炭素は、地球の大気中にたった0.03~0.04%しか存在しません。

みんなで使おうとしている、希少な二酸化炭素。肥満とは、この炭素を自分だけが抱え込み続けている状態です。「速く地球に返して」という気になってきませんか?

炭素はとても少なく、みんなで使っているものなので、速く返してほしいわけです。でも、よくできていると思うのが、 肥満になると、病気になりやすかったり、病気が重症化しやすかったり、どうしても死亡率が高くなります。つまり、肥満だと土に帰るのが速くなりやすいんです。その結果、炭素が地球に帰るのが早まるので、 なにかしらよくできた仕組みになっているんですね。

健康的に長く生きる時には、炭素を抱え込みすぎない状態は、ある意味健康というようにも考えることができます。ここにはエビデンスはないんですが、 一つのよくできた仕組みの考察として非常に面白いと思います。

窒素は、食事からしか摂取できない

ここまで、タンパク質は、体の材料である「窒素の供給源」であることが分かりました。窒素は大気中にありますが、我々人間は呼吸で窒素を吸収できません。必ず食べることでしか、窒素は手に入らないのです。では、どのように我々は窒素を食べているのか。

1.食物連鎖で濃縮された窒素化合物

雨が降ることで、窒素は雨に含まれて大地に落ちていきます。土壌の微生物は雨から窒素を食べ 、酸素や二酸化炭素などと反応し、発酵させて窒素化合物ができます。「窒素固定」という現象です。

植物にとって、窒素のついた化合物は肥料です。なので農家さんは、窒素肥料を土の中に撒いたりするわけです。植物は根から肥料である窒素を吸収します。

草食動物も、植物を食べることを通して窒素を摂取します。窒素は彼らの筋肉になり、そしてそれを肉食動物が食べます。

このように、窒素は食物連鎖でどんどん濃縮されながら、 様々な動植物の体内を移動していきます。

2.雷によって雨に含まれる窒素化合物

もう1つ、窒素が我々が食べられるようになる仕組みがあります。

雨雲がどんどん集まると、雷を発生させる電気エネルギーになります。電気によって、空気中で窒素が酸素や二酸化炭素と反応すると、 空気中で窒素化合物ができます。つまり、肥料満載の雨雲になります。

雷が鳴って大雨が降ると、栄養価の高い雨がたくさん降ることになるので、 その年は豊作になるんです。 だから「梅雨の終わりに雷が鳴って大雨が降ると豊作になる」ということが分かっているんです。

ちなみに、雷という字は、雨に田んぼで「雷」ですよね。 雷によって雨の窒素が増え、栄養満点の雨が降り、稲が育って豊作になります。それで雷は稲の妻、「稲妻」とも呼ばれるのです。漢字や呼び方は、自然の中の栄養学が含まれた語源になっていて、大変興味深いです。

窒素の働きと効果

このように窒素はタンパク質となり、 体内に入ってきて、我々の体を作ってくれています。

窒素は体内に温存できない

窒素は、食べれば食べるほど温存できるものではありません。

成長期や体に傷がある時などは窒素の必要量は増えますが、普段は自分の体格に見合った量以上のタンパク質を摂っても、必要ないので排泄されます。

窒素の排泄経路は尿です。タンパク質をたくさん食べても、尿で出ていきます。面白いのは、窒素は単体では無臭ですが、窒素化合物には香りがあり、泡立つ性質を持っています。尿にはアンモニア(NH3)が含まれていますよね。アンモニアのツンとした匂い、あれは窒素がくっついているからです。アンモニアは窒素化合物ですから。

雨の水たまりが泡立つのは、窒素が含まれるから

みなさん、雨の匂いを感じたことはありませんか?

雨の匂いがする、雨が降る気がする。 あれは窒素化合物の香りなんです。

窒素には匂いがあり泡立つので、タンパク質をたくさん食べると、過剰に食べた窒素は排泄されるので、尿がよく泡立ちます。

道路の水たまりもよく見ると泡立っています。 でも、シャワーの水たまりがずっと泡立っていることはありません。水道水はサラサラしています。

雨に濡れるとちょっとベタベタしますね。 窒素が含まれているからです。実は皆さん日常生活で、雨が窒素を含むことを感じているわけです。

効率よくタンパク質を補給するには、食品を選ぶこと

雷が鳴って雨が降っている時、窒素がたくさん降り注いでいます。口を開けて上を向けば、雨水からタンパク質を摂取することができます(笑)。ただ落雷するかもしれないから危ないし、雨に含まれる窒素は薄いので効率が悪いですね。

我々人間が効率よくタンパク質を補給するためには、雨水からではないんです。土を食べるのも効率が悪いです。植物だけだと不足しがちなので、窒素をたくさん含んでいる大豆を選ぶとか。植物より動物を食べた方が、より多くの窒素を取ることができます。草食動物の豚や牛は、植物を食べて窒素を濃縮しているからです。

このように、我々は窒素を食品から選ぶようになっているんですね 。

三大栄養素のまとめ

ここまで、脂質・炭水化物・タンパク質の三大栄養素が、どのように我々の栄養に合成されてきたかを、説明してきました。三大栄養素は、空気と水に含まれる資源を出発点に、 我々の体内に入ってきていました。

「炭水化物」は二酸化炭素と水を材料に、光合成によって合成されてきました。更にそれを濃縮して蓄えておく形が、「脂質」でした。そして雨と雷を通じて、「タンパク質」が我々の体に入ってきます。

自然環境がなければ三大栄養素は合成されないので、太陽も大事ですし、雨が降るのも大事で、大地で植物が育つことも欠かせないことです。我々はこの仕組みから逃れることはできません。

次回は、我々人間の体の仕組みについて、解説します。お楽しみに。

P.S. 栄養の基礎知識をしっかり身につけたい方は、初めての方でも基礎から栄養学を学べる「栄養コンシェルジュ」がおすすめです。

管理栄養士や医師・調理師など、信頼できる数多くの専門家がカリキュラム監修に関わっており、正しい知識を安心して学ぶことができます。詳しくは以下のページをご覧ください。