「タネの交換会」作業見学会に参加して~タネとは受け継ぎ、託す手紙~

「誌上タネ交換会」ってなに!?

1940年に創立の老舗出版社「農文協」で、昨日3 月 26 日(水)取材と見学会が開かれ、埼玉の戸田市にある農文協(一般社団法人 農山漁村文化協会)へ行ってきました。

農家を伝えるドキュメンタリー映画「百姓の百の声」(柴田昌平監督)を見て、おもしろそうだなー、「現代農業」の編集部すごいなーと思って、行って見たかったからだ。

農家のための月刊誌『現代農業』では、毎年「誌上タネ交換会」というイベントを開催。

今年で6回目になるという。

『現代農業』誌上で話題となり、全国各地より 100 名以上の農家・家庭菜園家から種が寄せられる人気の催しとなった。

交換会に応募してきたタネには、その種にまつわる想いもメッセージとして添えられている。今年は 137 人から約 300 種類のタネが送られてきました。

「現代農業」は前身の雑誌から数えると、102年という歴史がある。農家のために、農家が作る雑誌。

2月は種、品種の特集、6月は減農薬、10月は土壌・肥料と、特集が決まっているのだけど、

年の始めに農家が今年は何の種をまくか、その参考になる大切な特集。

その中で、はじめは1回だけのつもりで誌面で種の交換会をやってみたのだが、その後も人気となり、

続いている。

※右は司会の=たじはるさん。

タネ交換会の応募ややり方はこちらの記事に詳しいー。

誌上タネ交換会に参加してみた! レポート - 現代農業WEB自分で採った自慢のタネはありませんか?ぜひ『現代農業』誌上タネ交換会にご応募ください。応募方法はこちらです。

種苗法の改定に異議を唱えた農文協・編集部

「タネの交換会」を誌面ではじめた山下さんは、

種を送って来る人たちの思いがとにかく熱い!とのお話。

同封された手紙に、それぞれの情熱、どこかの誰かのもとへ行ってくれたら嬉しいと言う気持ちがあふれているというのでした。

また。農家における自家採種の取り組みと広がり、タネ(種苗)に関する情勢についてのお話も。

(以下、案内文より一部抜粋)

「誌上タネ交換会」は、令和 2 (2020)年の種苗法改定を背景に、法律の範囲内で楽しむ自家採種、タネ採り技術の伝承といった、タネに関わる農民の本来的な権利を守り、農家の作物と向き合う楽しみを応援したい、そんな目的から始まりました。

種とる人々を編集部として応援したい

山下さんによると、

種苗法の改定前の法律では、農家の自家採種は認められてきた。

「現代農業」では、反対の特集を何度もして訴えてきたが、種苗法は改訂された。

ただし、自家採種が禁じられたのは、登録品種だけであり、それ以外の

一般品種や固定種(いわゆる伝統野菜)は、自家採種してもよい。

そこで農文協では、農家同士のタネの交換会を開いて積極的に応援しようということになったそう。

※ちなみに参考資料は以下

各都道府県において主に栽培されている品種リスト(全体版、全57ページ)(PDF : 989KB)

「誌上タネ交換会」事務局(経営局・文化活動 グループ)

グループ長: 嶋川亮さんと、阿部真弓さんからは、

自家採種の盛り上がりの背景、交換会に応募してくださ った農家の声などの紹介がありました。

はじめは、編集部で自主的にやっていた種の交換会ですが、

応募者も多くなり、会社として、文化活動グループで請け負うことになったそう。

送る種と同時に「ほしい種」を書いてもらうが、必ずしもほしいものが届くとは限らない。

でもクレームは一度もないそうです。

交換会はあくまでフェアな関係であって、お客さん扱いしてない感じがいいのだろうと思った。

実は阿部さん、嶋川さんとは農政ジャーナリストの会でいつもお世話になっていて、今回もその縁でタネ交換会の案内情報を頂いたのでした。

一人あたり5種類ぐらい行き渡るように同封するそう。

タネと届け先の人とをデータ上でマッチングするそうですが、仕分けは手作業。

応募により集まるのは「タネ」だけでない。

これまで6年間のタネ交換会に送られてきた手紙がファイルにまとめられています。

今年は137人だったそうなので、単純計算で700~800通ものタネを採る人々の思いが詰まっている。

これはかなり濃厚な思いが、集まっタネーー♪

種を受け取る人に宛てて書いた手紙

1ページめくって、手が止まった。

93才の母から引き継ぎ、いつから作っているかわからないほどずっと種を採って作り続けています。

去年は芽の出たところをカラスにいたずらされ、予定の半分しか栽培できませんでした。

タネをより分け、お正月のおせちに使った残りから大きそうな豆を選びましたが、二番手の豆になりました。

ごめんなさい。あなたの手で大きな豆に育ててやってください。

京都の女性(68歳)が、種を受け取る人に宛てて書いた手紙を読んだとき、

わたしは今まで自分は種の意味を知らなかったのだと思った。。。

今回、はじめて鹿児島の小学校から届いた。

小学校の総合学習の授業で伝統野菜「伊敷長ナス」を育てているそうで、

これを他の地域の人にも作ってもらい、「桜島大根」ぐらいメジャーな野菜にしたいという小学生の夢があるのだそう。

137人の人に5種類ずつとして、650の種をわける作業は、社員スタッフで1週間以上に渡ると言う

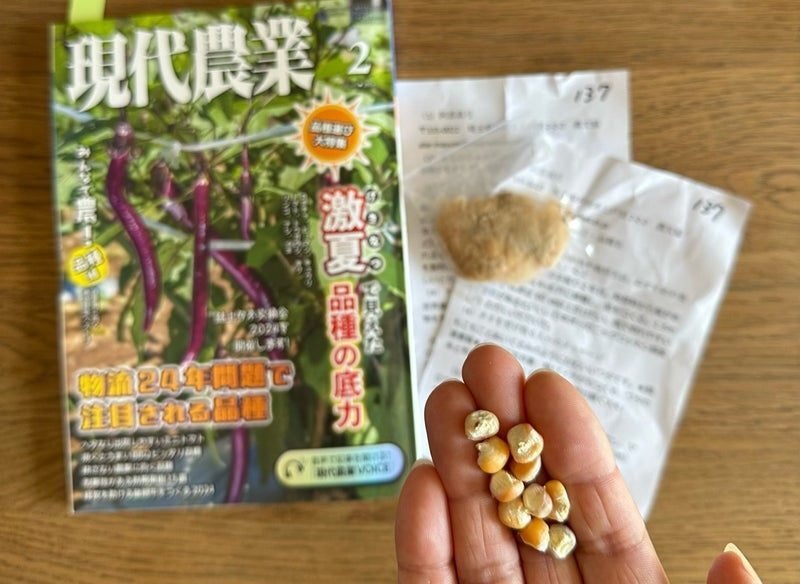

取材で訪ねた人にも「現代農業」2月号と、おみやげに分けてあげますと、

好きな種を選ばせてくれた。

わたしは、綿の花はオクラのようなので「アップランド茶綿」というのをいただいた。

もう一つ、世界農業遺産の三好市で手に入れたと言う「モチトウモロコシ」。

出品者はいずれも、農文協の阿部真弓さん。

農文協中国・四国支部の時代に徳島県三好市山城町を原付で巡回した際、農家民宿でいただいた。

タネ採り4年目。2mを超える。つる性の豆などと一緒に育てるとよい。

未熟(実に爪で傷をつけられるぐらい)なうちに茹でて食べる。

世界農業遺産の種!

種は受け継ぎ、託す手紙である

タネの交換会のマッチング作業・見学会に参加してみて

・・・・・・

交換会というので、わたしははじめタネの「物々交換」だと思った。

でもこれは単なる物と物の交換ではないことがわかった。

東京世田谷で小さな農園を借りたり、ベランダ菜園で野菜を育て

ベジアナとか言って農ライフの楽しさを発信しているわたしにとって、

これまで「種」は、買うもの。商品だと思い込んでいた。

ところが、上述のある人の手紙を読んでハッとさせられた。

また農文協の皆さんが語った農家やマニアの書ききれないほどのエピソードから、

タネというのは、親や家族やいろんな人との会話やその土地、畑仕事の日々とともに受け継がれてきたものだと知った。

そして、こうして交換することは、その相手や未来へ思いを「託す」ことなのだということも。

タネには数えきれない遺伝情報が刻まれていると言う。

思えばふしぎだ。

ゴマ粒とか砂粒のように吹けば飛ぶような小さな物質の中に、

何色の花を咲かせるとか、どんな形の葉になるのだとか、季節はいつ、こういう味のものを実らせるのだとか

USBメモリー何百個では書き切れない情報が込められている。

種を交換することは、ふるさとを受け継ぎ託すこと

でも今回わかったことは、それだけではない。

それを育てた人の思い、ふるさとでの経験や思い出、そして希望まで込められているのだ。

1袋何百円で売られているメーカーのものも、もちろんタネには違いないわけだが、

それはあくまで、たまたま商業ベースに乗ったタネの子(?)なのであって、

本当は、それだけがタネじゃないのであった。

農ライフを人に広めたい理由として、

農産物は売り物である前に、生きた命であり、その背景やプロセスの価値が大事だというふうなことを

よく書いたり話したりしてきたが、

その源となる「種」のことを自分はまったくわかっていなかったことを反省した。

科学者、中谷宇吉郎は言いました。

「雪は天から送られた手紙である」。

雪の結晶にこめられた意味と価値を知る科学者にとっては、膨大な情報量の手紙だということだ。

種の意味を知っている人にとって、「種は手紙」なのだ。

「(過去や先代から)受け継ぎ、(未来へ)託す手紙」なのだと思ったね。

種の交換会(見学会)に参加すると、種の意味、受け継ぐ理由が見えてくる。人がふるさとを残したい気持ちと、種を残し、誰かに託す理由は、同じなのかもしれない。

【誌上タネ交換会】こんなタネが出品されました - 現代農業WEB自分で採った自慢のタネはありませんか?ぜひ『現代農業』誌上タネ交換会にご応募ください。応募方法はこちらです。

ベジアナあゆみ