世界EVシェア2位!BYDの保有技術とは

こんにちは!VALUENEXの大庭&松南です。

温室効果ガスの排出量削減が先進国の責務となっている近年、走行時にCO2を排出しないEV車はますます注目を浴びています。そんな中、中国の自動車メーカであるBYDが2023年から日本市場への参入を発表(出典1)したことはご存じでしょうか?日本国内ではBYD車を見かける機会はまだ多くない印象ですが、BYDは大衆向けEVをメインに販売しており2023年時点での世界EVシェアはテスラに次ぐ2位となっています(出典2)。

EVメーカーとして世界で存在感を放っているBYDですが、その保有技術にはどのようなものがあるのでしょうか。また、EVをメインとしていない自動車メーカーと比べて注力領域に違いはあるのでしょうか。これらの疑問を調査すべく、BYDの特許に注目して俯瞰解析を行いました。

特許全体俯瞰

母集団は、LexisNexis®のTotalPatent One®を使って、BYDまたは国内の某自動車メーカーから2011年以降に出願された特許を抽出して作成しました。国内の某自動車メーカーは、EVをメインとするBYDとの比較のために母集団に加えています。母集団抽出は2024年8月9日に行っており、それ以降にデータベースに登録された特許は含まれないことをご了承ください。

抽出した特許に対して弊社が提供するビックデータ解析ツール VALUENEX Radarで分析して1枚絵にまとめました。

「俯瞰図」では、文献の内容が似ているもの同士が近くに配置するよう機械的に計算されています。また、文献が密なところを赤色、疎なところを青色となるようヒートマップ表示されています。そして、文献密度が高いところを選んで囲い、人の目で内容を見てラベルを付けました。

その結果、俯瞰図中央にバッテリー領域、バッテリー領域の右隣に電子部品領域が配置し、バッテリーの下から左にかけてエンジン領域、トランスミッション領域、足回り機構領域が隣接して配置されました。俯瞰図の左側に運転補助・自動運転領域、右側に材料領域が独立しています。

自動車を駆動するために必須な要素技術・ユニットの領域が中心付近に配置し、自動車のもととなる材料の領域は一定の距離が離れていることが興味深いですね。また、運転補助・自動運転領域が独立していることも特徴的です。

BYDの技術俯瞰解析

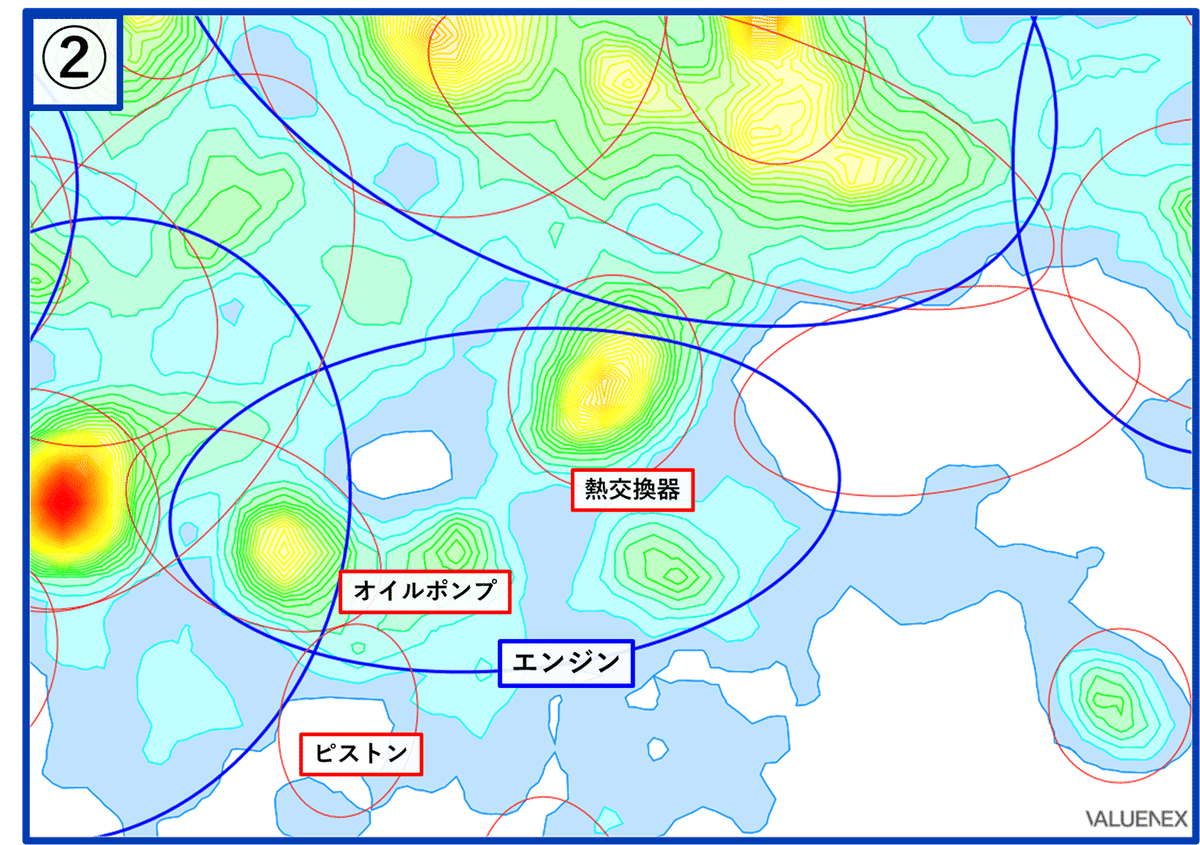

図1のうち、BYDが出願した特許に絞り込んで図2に示します。

図1と比べるとエンジン領域の分布が少なく、また燃料電池領域に1件も特許がないことが確認できました。BYDがEVに注力していることが俯瞰図に表れていると思います。

また、トランスミッション領域内のギア領域が最も文献密度が高いことがわかります。トランスミッションとはエンジンの駆動力を車輪に伝達する装置を指しますので、EVメインで販売しているBYDの特許俯瞰図でギア領域が最密であることに疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。ギア領域に含まれる特許を確認すると、EV車のモーターの動力をコントロールする内容の特許や、ギヤリングの特許なども多く含まれていました。

また、電子部品領域にも多くの特許が集積しています。BYDはもともと携帯電話用バッテリーから事業をスタートしていますので(出典3)、電子部品事業や関連特許が出されているものと推測されます。

出願件数の時系列変化を見ていきましょう。

BYDの出願件数は2011年からおおむね右肩上がりとなっています。特許は一般的に出願から公開まで1~2年の期間があるので、2022年以降に関しては未公開特許がある可能性があります。2024年は集計途中にもかかわらず既に過去最大となっていて、直近で技術開発に勢いがあることがうかがえます。

続いて、BYDの特許分布を出願年ベースで5年ごとに比較し図4に示しました。ヒートマップの色の基準は図4内で統一しています。

2011~2015年は、粉末材料領域や金属材料領域に集積があり、さらに電子部品領域の大部分や俯瞰図中心の自動車駆動関連の領域であるバッテリーパック領域やギア領域にも集積がありました。

2016~2020年は、2011~2015年と比べてヒートマップの赤い箇所が増え、特に俯瞰図中心の自動車駆動関連の領域に特許が急増しているのが目立ちます。また、運転補助・自動運転領域に分布するようになりました。

2021~2024年も俯瞰図中心の自動車駆動関連の領域への集積傾向は続いていて、中でも電池・充電領域が最も文献密度が高いです。また、電子部品領域の件数が2016~2020年に比べて増加しました。これらの図から、BYDの技術開発のトレンドが材料から自動車駆動関連、そして電子部品へと移行していることが伺えます。

BYDの注目すべき技術の考察

ここからは、BYDの俯瞰図から筆者の注目する領域をピックアップしていきます。

1つ目はこちら。

バッテリーパック領域と近接して梁領域があります。梁のような車体構造物とバッテリーはそれぞれ独立して技術開発がなされるものと筆者は想像していたのですが、俯瞰図上では両者は近接していました。梁領域には、車体構造にバッテリーパックのフレームを備えた車両の特許などがありました。

これはBYDが開発した、バッテリーパックを車体と一体化するCTB(Cell to Body)に関する技術と推測されます。BYDによると、CTBの技術により「高剛性ボディが、衝突安全性やハンドリング性能を向上」する(出典4, カタログp.11に記載)とのことです。非常に興味深いですね!

2つ目はこちら。

エンジン領域内に熱交換器領域があります。

ここで自動車の熱交換器について捕捉します。ガソリン車の場合は、燃料を燃やすことで車に動力を与えつつ廃熱を車内に送り込んで暖房に利用できるのですが、エンジンを搭載しない場合は廃熱を活用した暖房は難しいです。そこで注目されるのがヒートポンプ(熱交換器)です。ヒートポンプを搭載することで燃料を燃やさずとも空気を温めることができ、EV車においては重要とされています。ヒートポンプの原理にはここでは割愛します。

俯瞰図の熱交換器領域には、空調のためのヒートポンプの特許やバッテリーの温度管理の特許がありました。これはBYDが開発した空調とバッテリー温度管理を統合した高効率ヒートポンプ(出典4, カタログp.13に記載)に関する技術が集積しているものと推測されます。

3つ目はこちら。ここでは領域の配置ではなくヒートマップの色にご注目ください。

運転補助・自動運転領域は薄い青や白色であり、他の領域と比べて特許件数が少ないことがわかるかと思います。BYDの新モデル車にファーウェイの自動運転技術を搭載することが発表(出典5)されるなど、この分野では自社技術だけでなく他社から技術提供を受けていることが推測されます。今後、自動運転や運転支援に関して、自社での技術開発、さらにはM&Aでの技術導入の動きがあるかもしれません。

終わりに

BYDの保有技術について特許俯瞰解析によって調査してきました。その結果、同社の技術開発のトレンドの移り変わりを見たり、興味深い独自技術や同社の課題を見つけたりすることができました。競争が激化するEV市場でどう生き残るか、今後も注視していきたいですね。

国内ではホンダと日産の経営統合に向けた動きが2024年12月18日に報道されましたが(出典6)、ここには中国のEV市場の拡大や海外EVメーカーの日本進出の影響が少なからずあったのではないかと思われます。

読者の皆さんが注目する自動車メーカーや技術はありますか?ぜひご意見お聞かせください。

出典

VALUENEXでは様々な業界を対象に技術調査・コンサルティングサービスを行っています。こうした分析や議論にご関心がある方は、是非弊社までお知らせください。

<問い合わせ先>

VALUENEX 株式会社 ソリューション事業推進本部

TEL:03-6902-9834

mail:customer@valuenex.com

HP:https://www.valuenex.com