現在に求められるデザインとテクノロジーのあり方

こんにちは、セールスチームの金川です。

「コンヴィヴィアル」とは「共に生きること」を意味します。そこには自分とは異なる他者との出会いや、他者と同じ場所や時間を分かち合うというニュアンスも含まれます。

人と人の距離感にちょうどいいバランスがあるように、人とテクノロジーにも「使う」「使われる」のどちらか一方的ではない、ちょうどいいバランスがあるのかもしれません。

ユカイ工学と同じくデザインとエンジニアリングを繋ぎ、数々の先駆的なプロジェクトを率いてきたTakramの緒方氏をお迎えし、人間とテクノロジーが共に生きる社会について議論しました。

今回は、テーマセッションを中心にお届けします。

▼こんな方におすすめのセミナーレポートです

・自社プロダクトやサービスのインターフェイス/体験に課題を感じている方。

・インタラクションデザインに興味のあるデザイナー、エンジニア。

・事業会社の新規事業担当者。事業の量産化や具体化に課題を感じている方。

ゲスト紹介

株式会社Takram

ディレクター、デザインエンジニア 緒方 壽人

ソフトウェア、ハードウェアを問わず、デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスまで幅広く領域横断的な活動を行うデザインエンジニア。東京大学工学部卒業後、国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)、LEADING EDGE DESIGNを経て、ディレクターとしてTakramに参加。主なプロジェクトとして、「HAKUTO」月面探査ローバーの意匠コンセプト立案とスタイリング、NHK Eテレ「ミミクリーズ」のアートディレクション、紙とデジタルメディアを融合させたON THE FLYシステムの開発、21_21 DESIGN SIGHT「アスリート展」展覧会ディレクターなど。2004年グッドデザイン賞、2005年ドイツiFデザイン賞、2012年文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など受賞多数。2015年よりグッドデザイン賞審査員を務める。

▼著書

コンヴィヴィアル・テクノロジー

▼SNS

Twitter・note

スピーカー / モデレーター

ユカイ工学株式会社 CEO 青木 俊介

東京大学在学中にチームラボを設立、CTOに就任。その後、ピクシブのCTOを務めたのち、ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」を設立。「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンのもと、家庭向けロボット製品を数多く手がける。

ユカイ工学株式会社 CDO 巽 孝介

大学卒業後、豊橋技術科学大学岡田研究室にてロボットのデザインを手がける。その後、デザインオフィスnendoを経て、2014年よりユカイ工学に参画。BOCCO、BOCCO emoのチーフデザイナー。

ユカイ工学株式会社 COO 鈴木 裕一郎

外資系IT企業、コンサルティング会社を経て、SaaS型サービスを提供するスタートアップ企業に転じ、執行役員・COOとして成熟市場の法人営業、チームマネジメントを担当。根っからのBOCCOユーザー。

本セミナーのキーワード

インターネットやスマホ、AIなどのテクノロジーが飛躍的に発展したことにより、便利で豊かな生活を手に入れましたが、一方で目まぐるしく変化するテクノロジーに依存したり、情報に操作されてしまっていると言われています。

今回のセミナーでは、ゲスト緒方氏の著書『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』からいくつかキーワードを取り上げ、議論しています。

コンヴィヴィアル

共に(con)生きる(vivial)を意味し、自分とは異な他者との出会いや、他者と同じ場所や時間を分かち合うというニュアンスが含まれています。

コンヴィヴィアルという概念は、1970年代にイヴァン・イリイチ著『コンヴィヴィアリティのための道具』で提唱されています。テクノロジーが飛躍的に発展した現在において、「人間と人間」「人間と自然」「人間とテクノロジー」が共に生きていく上で、改めて向き合うべき概念です。

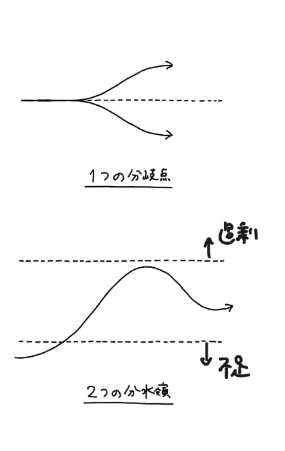

2つの分水嶺

物事を「敵か味方か?」「善か悪か?」といった1つの分岐点だけで単純に物事を決めつけがちです。

ですが、物事には「過剰」と「不足」の2つの分水嶺があり、その間にとどまるちょうど良いバランスを保てるかどうかが大切ではないかという概念です。

2つの分水嶺とは?

緒方氏著書『コンヴィヴィアル・テクノロジー』でメインテーマになっている、2つの分水嶺。具体的にどういうもので、どういう状態を示すのか、スマートスピーカーを例にご紹介します。

緒方氏

本の中では人間の移動能力を高めてくれつつも、行き過ぎないちょうどいいバランスとして自転車を紹介しています。

例を挙げると、中国の都市部でアプリ解錠で手軽に使えるとシェアサイクルが大流行しましたが、自転車の大量廃棄を生んでしまう結果になりました。これが行き過ぎた自転車の在り方だろうなと思うんです。

何がちょうどいいかどうかは言い切れないことをまず念頭におくべきだと思います。なんでもかんでもAlexaに聞かないといけないのは危険な状態。

本の最後の章で「手放せる道具」について書いていますが、依存状態にあるかどうかが基準になってると思います。

テクノロジーを今すぐ手放すのではなく、もしこれがなくなったら自分の生活はどうなるんだろう?ということが判断材料になるのではないかと思います。

青木

Alexaは、機能が搭載されるたびに、この情報は警察とどれだけ共有されるのか?と、ユーザーがセンシティブになっていますよね。

緒方氏

情報のブラックボックス化ですよね。

全部の仕組みを理解するのは不可能だけれど…バランスが難しいですね。

青木

一歩間違えれば、分水嶺を軽く越えちゃう技術でありますね。

巽

スマートスピーカーは、良いバランスの分水領にハマったからある程度広まったんじゃないかと個人的には思っていて。

過剰を越えると怖くなるけど、スマートスピーカー側からユーザーへ話しかけないなど、Amazon側ですごく気を遣って作られたように思ってます。

ここ数年でまた広まってきたと同時に、「過剰」に翻る可能性はあるけど、スマートスピーカーは好例なんじゃないかな?

鈴木

ビジネス観点では、モノを使い続けてもらうことや、依存してもらう方が良いのでは?と考えてしまいがちですが…そのあたりはいかがですか?

緒方氏

希望的観測もありますが、仕組みを気づかせずにできるだけ長く使ってもらおうとしていると、それにユーザーが気づいた瞬間に大きく企業やサービスの信頼を損ねる時代になってくる気がします。

短期的に見ると、ユーザーをモノに依存させたくなりますが、誠実にやったほうが長期的に信頼を得られて良い結果になるんじゃないでしょうか。

青木

ユーザーとの信頼関係を構築している例を挙げると、任天堂が思い浮かびますね。

ソーシャルゲームのようにマイクロ課金をすればもっと儲かるところをあえてしていないので、ユーザーも安心感を持って子供にもゲームを買い与えられますよね。

緒方氏

これが企業の意思で、企業の姿勢に繋がっていきますね。

TakramでのUXデザインの考え方

緒方氏

先ほどの話にも繋がりますが、モノ(道具)を使っていくうちに、人間が考えることをしなくなったり、人間の能力を奪ってしまうことは避けたいと考えています。

モノ(道具)を使いながら人間とのバランスを保ち、能力が足りないところを補う程度で、テクノロジーに依存させすぎないことを前提としたビジネス設計を目指しています。

この本を書いたことによって、人間とテクノロジーのバランスを保つことの大切さに気づいたり、他のビジネスモデルもあり得るなと思うようになりましたね。

また、UXデザインを進めるときには、評価するための「ものさし」をどういう風に設定できるかを意識しています。

長期的に見た人の成長や、信頼を得ていくための評価方法がないと、どうしても短期的な方向へ流れていきがちですよね。

なので、モノと「ものさし」のセットで長期的に見ていくことが必要になると考えています。

ハードウェアの存在意義

緒方氏

本の中でIoTの次に来る世界、「万有情報網」について書いていますが、現状のIoTはまだセンサを環境の中に置いて、環境の情報をネットに繋いでいる状態なんですよね。これだとインプットが増えていくだけなので、これからはインプットを使って環境に対してどう働きかけていくか?を考えていく必要があります。

例えばディスプレイは直接人に情報を提示するデバイスで、

ロボットは環境の中を動き、環境を動かしたりするものですよね。

インプットだけ増やさないために、アクチュエータとしてのハードウェア、世界に働きかけるハードウェアが大事になってくると思いますね。

青木

万有情報網のビジョンを表す映像が、人とモビリティの関わり合いが表現されているのがとても印象的だったんですよね。

ハードウェアがアクチュエータ(=モビリティ・乗り物)としてあるのではなく、モビリティ自体が自立性をもっている。(=エージェント性)

自動で歩道が動き、人が勝手に動くのではない状態というか。

緒方氏

映像の中のモビリティを追いかけていくと、ただのシェアサイクルだったのが、感覚が拡張され、首を傾げたり、どんどん生きものらしくなっていきます。

完成された賢いシェアサイクルがある、ではなくて、このコンテクスト(文脈、背景)を知った上で出会うかどうか。コンテクストを共有していると安心すると思うんですよ。

例えば、私も家でユカイ工学のBOCCOを使っているのですが、子どもとの成長をBOCCOも一緒に見ている、BOCCOとコンテクストを共有してる感じがいいな、と思ったんです。

賢さ、愛着、信頼、自立性の高さだけでなく、コンテクストを共有しているかどうかが大事なポイントになると思いますね。

青木

ユーザーとコンテクストが共有されて、愛着を覚えたり、ユーザーとの特別な関係を築いていく要素は、今後のUIには大事な要素になっていくんでしょうね。

私たちはUIへの愛着、擬人化できる要素が必要だというアプローチで、これまでモノづくりをしてきましたが、緒方さんにこうやって分析・説明してもらえると嬉しいですね。

緒方氏

意図の理解というか、Alexaだと、反応があるとリングが光るインタラクションがある。

BOCCOだと首を上に向けてくれて喋りかけたっていうことがわかるように、無反応だと気づいているのかどうかが心配になりますが、これもコンテクストを共有してますよね。

発想力に繋がる観察の仕方

鈴木

今回視聴いただいている中に、デザイナーの方も多くいらっしゃいます。デザインをしていく上での発想、プロジェクトの中でどんな観察をしているのか、また日々無意識にやってしまうことなどをを教えていただけますか?

緒方氏

例えばTwitterで、ある人が何かをつぶやいたり発言しているときに「この人は何を見て、この考えに至ったのか?」をよく見ています。

え???と思う内容が書かれていても、とんでもない人だなと思う前に「その人がもってる情報はなんなんだろう?」「どういう考えでこの結論に至ったんだろう?」と見ると、自分が知らなかった何かしらのインプットがあります。

賛否両論あるツイートに対して、反論側に偏るとフィルターバブルに陥ってしまいがちなので、これは無意識でやってることかもしれません。何もないとこから発想は生まれないので、インプットが大事ですね。

青木

僕はTwitterでクリエイターをたくさんフォローしてます。

この時期はオリンピックに関しての見解が多いように、属性によってだいぶ意見が変わってきてしまいますよね。

緒方氏

私は、面識はないけど、自分と全然違うフィルターの人をフォローするようにしてるかも。

あとは、矛盾・トレードオフがあったときこそ、解決の糸口を探してることもありますね。

両立しなさそうなものが両立するときに新しい発見がある。

例えば、サービス利用のユーザーを増やしたいけど、解約のフローはシンプルにするなど、第三の道を常に探るようにしています。

青木

一見分断するテーマに見えて、実はバランスの問題なんじゃないか?っていう視点ですね。

任天堂の宮本さんの「二つの問題を一気に解決するのがアイディアだと」いう名言もありますよね。

これからの生活に根付いていく考え方

身の回りには多くの情報や発展したテクノロジーが根付き、生活を便利で快適に過ごせることが当たり前になった現在。

「コンヴィヴィアル=共に生きる」とは、一見とっつきにくい単語のように聞こえて、実は私たちの生活に根付いていくべき考え方なのではないかと、たくさんの気づきがありました。

2つの分水嶺でもあったように、便利だからといって依存しすぎずに、ちょうどいい距離感で付き合っていきたいものだなと思います。

セミナーレポート | Yukai Design Talkシリーズ

#1

体験を左右する自己帰属感とデザイン(ゲスト:明治大学総合数理学部 渡邊氏)

#2

モノとヒトのちょうど良い関係性(ゲスト:tsug,LLC 代表 久下氏)

#3

現在に求められるデザインとテクノロジーのあり方(ゲスト:株式会社Takram ディレクター、デザインエンジニア 緒方氏)

#4

「何しよっか?」から始まるお仕事(ゲスト:株式会社テント 青木氏、治田氏)

こんなときは、ユカイ工学にご相談ください

・既存事業の課題をIoTシステムを用いて解決したい

・利用者の視点で使いやすいシステムに改善したい

・実証実験用のシステムをクイックに開発したい

・製品化に向けてプロトタイプを開発したい

新規事業開発や既存サービスの改修など、ユカイ工学のロボティクス技術やノウハウを活用しサポートいたします。

お困りごとやご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お役立ち資料

無料でダウンロードできる資料もご用意しています。

新規事業やクラウドファンディングなどにぜひご活用ください。

メールマガジン

ユカイ工学の製品開発支援・ロボット活用の事例紹介、新サービスのお知らせなど、法人様への最新情報をお届けします。お気軽にご登録ください。