【絵本をつくってみよう・7日目】ひとまず完成!(仮)

前回はこちら:

まいどのことながら、ごぶさたしておりますね。

絵本についてnoteを書くことに関しては、かんぜんに飽きている。だめだめだね。以上をここに認めます。

だけど、絵本作りに関しては、ずっとやってきたよ。

そして、今回7日目ということで、キリもよい。0日目を含めて、8節の記事になる。『創世記』みたいで、いいじゃん。それだけの理由で、今回でいちおうの完成とする。ナメすぎてはいないか?

「読者はその記事群をみて、良しとされた。」

わたしは、そのようになるよう、いのるほかないのだ。

よくわからない前置きがながくなった。

さて、今回のながれはこんな感じ。

1. 前回からのながれ

前回はふたり目の主人公の紹介をするページを作ったものを紹介しました。

そして、その後わたしはひとり、あとに続くお話のページをひたすらつくった。ページ数にして10ページ程度。これらは、これまでの学習のおかげで、とくべつ苦労することなく作成していくことができた。細かいアップデートは結構たくさんあるのだけど、あんまりつらつらと書いてもおもしろくないだろうから、ここでは割愛する。

2. 見開きページをつくるということ

さて、もくもくと作業してきたわたしには、最後に見開きのページが待っている。これのなにが不安だったかというと、左右のページのタッチや構図を維持したまま、2つのページを作れるのか?ということ。

とくに絵をほとんどすべてAIに任せるという性質上、たいへんに不安だった。人間に頼むのとはわけがちがう。

いろいろなアイデアや試行はあったものの、結果的に、Stable Diffusionのoutpaintingという機能を試してみることにした。

これはどういう機能なのかというと、AIに画像を与えて、その画像の周りを描いてもらう、といったもの。

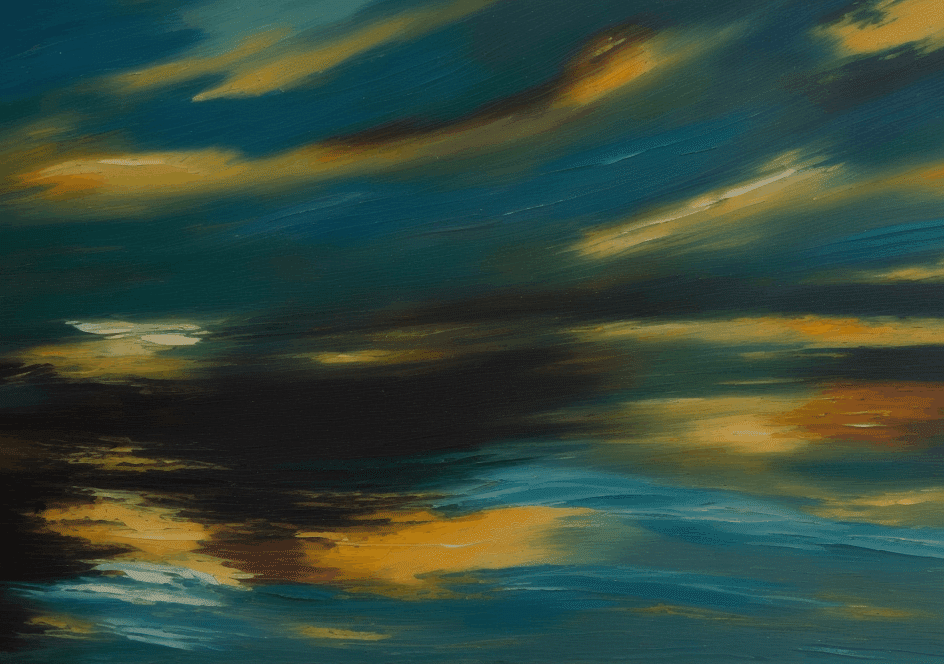

フォトリアル系は「それっぽさ」がすごいよね。

これを右側にoutpaintingすると……

よさそうな機能だよね。

3. outpaintingをためしてみよう

さっそく絵本でもやってみよう。今回は、左のページを基準に、連続性のある右ページをつくってみる。

左のページはこんなかんじ。

これをoutpaintingで伸ばしていく。

そのとおりです。画像を貼り間違えているね。

ごめんね。

できあがった右ページ部分をみてみると、なんかしましましていますね。

いったん右ページ部分だけを切り抜いて、このツギハギを今度は、img2imgでまとまりのあるひとつの画像にしてもらう。

なんとか統一感のあるタッチをもつものができた。

つぎに、左右のページを再度、合体させる。

これでは継ぎ目が目立つね。

これを再度、img2imgにかけて、自然な一枚絵にしてもらう。

ようやく背景が完成だ。

4. 最後に:けっきょくのところ、われわれの責任なのだ

このあと、おさかなたちを配置して、img2imgで"カド"をとっていく。

文字を配置して、できあがり。

けっこう、迫力があるよね。

これでこの物語はおしまい。

絵をAIにやってもらう、という試みのなかで気づいたことは、あたりまえのことなのだけど、AIは補助ツールである、ということ。

たしかにすごいものだ――だって、結果として、絵が描けないわたしが絵本を作れたのだから。

だけど、けっきょく大部分は人力で画像編集ツールの使い方を学びながらの作業だったし、またそれが一番たのしい部分でもあった。

ひとりああでもないこうでもない、と考えるのは、この一か月ちょっと、すこしも苦にならなかった。

生成AIというのは、現在一般的なイメージとして確立しているような、プロンプト(AIへの注文)をがんばれば、一発で頭のなかで描いている絵本がぽん!とできあがる、そんな魔法の箱ではないのです。かりに将来的、技術的にそれが可能になったとして、それはほんとうにあなたの頭のなかの具現化なのか?そうだとして、われわれ人間は、それでいいのか?と思うだろうな。これは作り手側にもいえることだし、受け手側にも同じことがいえる。われわれは責任をもって、消費しなくてはならない。AI以前の問題だね。われわれ消費者が責任をもって消費するのだから、作り手にもまた、責任が発生する。こういう順番で世界が回ってくれたらいいのにな、とおもう。このあたりは、いつかきちんと書きましょう。

かわいい絵本がとりあえず、できました。

世界中のだれか、2,3人が読んでくれたらいいな、と思って始めた「日記」シリーズだったけれど、想像以上のひとたちが読んでくれたみたい。

ほんとうにうれしいです。ありがとう。あなたの人生に、うれしさが、ときどき、そこにありますように。

次にやりたいこと

さて、さっそくわたしはコンビニに走り、画像データをカラープリントし、クリップで留めてみた。現実に、わたしの絵本(の原型のようなもの)がたしかに存在するというのは、すばらしい感覚だった。

次は製本できたらいいな、そして、まわりのひとたちにみせてあげられたらいいな、とおもう。

安くて少数でも印刷してくれるところがないものだろうか。

しばらく、しらべてみようと思っている。

ここまでの記事をマガジン?にまとめつつ、製本についても進展があれば書きたいね。

さて、ひと区切りついたところで、わたしはいつものふぬけた文章を書く日々にもどる。

またそのうち、お会いしましょう。