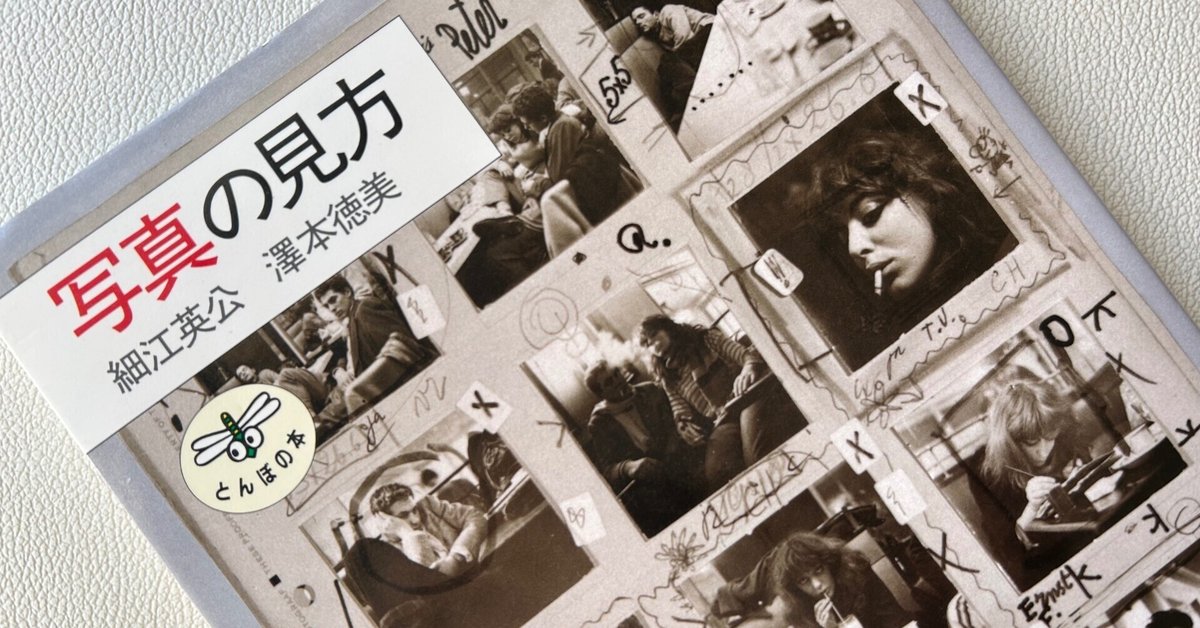

写真史を俯瞰する、好きな写真家を見つける…「写真の見方」

ずっと以前、写真をアートとして見るようになった頃から写真のバイブルをして愛読、いったん手放し、再購入した本です。1986年初版で絶版しているのか、現在は中古のみ出回っています。

写真黎明期から20世紀までの写真、欧米の写真ばかりで日本の写真はありません。そういう作りなのだそうです。

写真をおおよその時系列と作風分けで眺めるのに、ちょうど良いです。薄くて軽くて、カフェや旅のお供にも最適です。

難しい写真論ではなく、写真の見方がよくわからない人にも伝わるような切り口で写真と写真家をガイドしてくれます。

読者が親しみやすい写真を選んで、難しい印象を薄めるようにしているのかもしれない。

それぞれの写真の子供の違い、背景の違い、構図の違い、ポーズの違い、など、対話のきっかけを作りやすい。

本書の著者の一人、細江英公氏は、無二の個性を持った写真家として知られていますが、東京工芸大学の教授でもあったのです。(余談:あの「薔薇刑」の先生に習ってみたかった!きっと宿題とか張り切りますよ!…笑)

細江氏は先人の作品から学び、テクニックや方法論を知り、他者との違いを知り、自分自身を知り、その独自性を切り開いてきたのではないかと思います。

「我々は写真を見る時、被写体ではなく、実はそれを見ている写真家の目、姿勢、思想といったものを鑑賞しているんです」

「この時彼はわざと大型カメラを使った。そんなカメラで撮られた経験はないであろう人たちに緊張感を与え、撮影を儀式として意識させたのです」

以前は写真を鑑賞者としての立場で趣味嗜好で見ていたけれど、フィルム一眼レフで写真を撮るようになった今、改めて本書を読み返すと、優れた写真家たちの試行錯誤や創意工夫について、かすかに想像を巡らすようになりました。また細江氏・澤本氏による写真の見方への情熱が感じ、頭の下がる思いです。お二人とも写真の先生で、あとがきに「若い人」とあったので、写真学科のテキストとして使われていたのでしょうか?

写真を撮る方、昨今の現代写真がよくわからない方、またアートが好きな方に、是非、手に取ってもらいたい、推しの一冊です。