芸術を経験することで新しい自分になるには

芸術の経験によって、ぼくたちは新しく変わってしまう。良い変化かどうかはわからないが、変わってしまうし、変わってしまうこと自体はとてもいいかんじだとおもう。

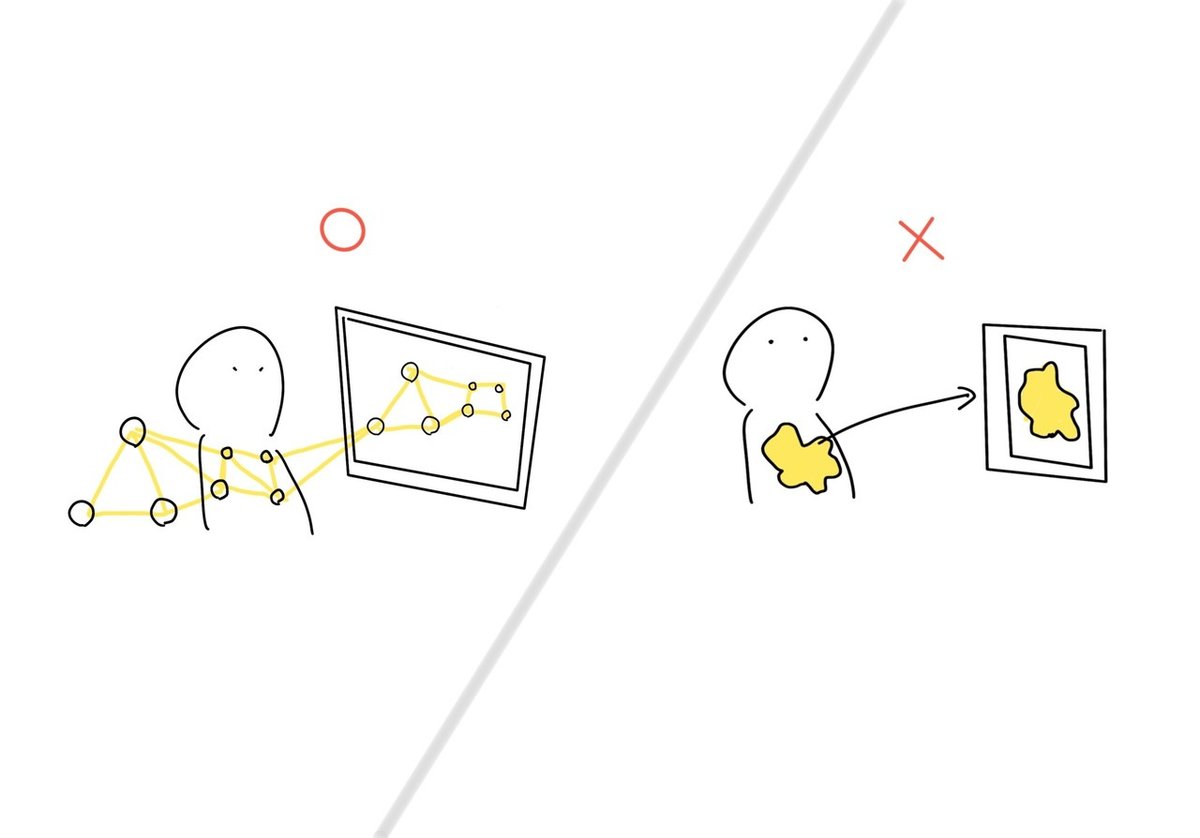

しかし、ただ見るだけでは変化は起こらない。何によって変化が起こるのか。今日は、どのように芸術に触れれば、変化ができるのか?を考えてみた。

ジョン・デューイ『経験としての芸術』

1つの演劇をみた感想を書きながら、哲学者ジョン・デューイの言葉を思い出した。今回参照するのは『経験としての芸術』である。

この本のなかでデューイは、芸術作品の制作における「感情」についてこんなふうに書いている。

"たしかに、感情は働かねばならない。しかし、その働きは制作過程の連続性を生み、多様の中に単一の結果を生み出すことである。感情は素材を選び、秩序づけ、配列する。しかし、感情は表現された〈内容〉ではない。"

デューイの言葉は抽象的なので、言い換えると、芸術作品は感情それ自体を表現したものではない。さまざまな要素が、ある感情によってむすびつけられたものである、ということだ。

また、こんな一節もある。

"芸術作品はたしかにユニークな〈性質〉をもっている。だがその性質は、美的経験以外の日常的経験の素材のなかに、バラバラに、かつ希薄に含まれている意味を、明確にし、凝縮してできた性質なのである。"

ここでいう「素材」とは、紙や木や絵の具のことではない。人々の経験や感情のことだ。芸術の「素材」となるのは、特別な美的経験ではなく、日常的経験のなかにあるという。バラバラに、ぼんやりと点在している「日常的経験=素材」の姿を明らかにし、凝縮することで作品ができあがるという。

日常的系経験と感情をむすびつける制作/鑑賞

上の2つの文章の意味をつなげると、こうなる。

"芸術の経験とは、作る人も見る人も、制作/鑑賞を通して、「日常的経験=素材」を見つけ、感情によってむすびつけていくことである"

芸術作品をつくる/見ることで新たにむすびつけられた「日常的経験」は「芸術の経験」につくりかわる。ぼくたちは芸術作品に触れる前には戻れない、新しい自分になってしまう。

ただ、芸術をただなんとなく見れば、自動的に結びついていくわけではない。芸術を見ることでぼくたちはどうやって新しい経験をつくることが可能なのか。

バルパライソの長い坂をくだる話

神里雄大演出/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』を観た。

スペイン語上演作品。日英字幕付き。出演者は神里がアルゼンチン滞在中に知り合ったアルゼンチン人俳優2人とダンサーに、以前から知り合いだったブラジル人のエドゥアルドを加えた4名。

父親の死を起点に、死してなお越境する人間の話、好奇心のために太平洋を越えた遥か昔の人類のこと、南米パラグアイで観測された皆既日食のこと、沖縄の地で今も眠る戦没者の骨を発掘する男や小笠原でバーを経営する男の話などが語られる。

舞台は看板作家が作成した書き割りを利用し、客席には、二段ベッド、二等船室、教会、屋台、バーカウンターなど、セリフで触れられるものを置き、頭上には万国旗を掲げ、お祭りのような雰囲気の中、観客は座りたいところを自分で見つける。第62回岸田國士戯曲賞受賞作品。

この作品は、スペイン語の上演で、字幕を追いながら俳優を見る。俳優はほとんど最小限の動きしかいない。

ぼくは、この演劇を観る前に、「積極的に意味を汲み取りに行かなきゃいけない作品だぞ」と、何かを刈り取ろうとするかのように食い入って作品を見た。

しかし、そのような姿勢で見てもダメだった。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。いただいたサポートは、赤ちゃんの発達や子育てについてのリサーチのための費用に使わせていただきます。