四十八文字の話『ヘ』③-2 「平安時代」貴族「藤原氏」と「古代イスラエル ( ナフタリ族 ) 」との不思議な関係②

🌕旧約聖書【イザヤ書8章23節】

先に、ゼブルンの地、ナフタリの地は辱めを受けたが、後には、海沿いの道、ヨルダン川のかなた、異邦人のガリラヤは、栄光を受ける。

…………

前回「3-①」のブログでは、ある動植物が崇められている ( トーテム ) のは、その地域にその動植物を崇拝する集団がいた、又はやって来て住み付いたからだと記しました。

……では「藤原一族」はどこから来たのか?

明治時代以来幾多の有識者達 ( 日本人は勿論、外国人も ) は、それは「中国大陸」や「朝鮮半島」から来たのであり、「藤原氏は渡来人である」と主張されてきました。

ですが皆さん、ここで大きな勘違いをしないで下さいね。

「中国大陸」とか「朝鮮半島」とか言うと何やら

「やはり古代の地域は先進地域なんだ、日本は中国や朝鮮半島からの文化を学んだな~、取り入れたんだ~」

などと考える人がとても多い様に思います。

はっきり言わして頂ければ、「中国大陸」や「朝鮮半島」はあくまでも単なる「中継地❗」、に過ぎません。

その地域からやってくる文化には独自性などなく、オリジナリティーはもっともっと大陸の西から、所謂「西域」( せいいき ) 、中近東付近からやって来るのです。

そして古代日本にやって来た「渡来人」と呼ばれる人々は「大元を突き詰めれば、西域の人々の子孫だよね」、と言う事です。

その「西域」、中近東の一部において、嘗て聖地「エルサレム」で栄華を極めた「古代イスラエル民族」がいます。

🌸仏教の開祖「お釈迦」様。

姓名は「ゴータマ・シッダールタ」。

「ゴータマ」が姓であり、意味は「最も優れた【牛】」となります。名の「シッダールタ」は「目的を達した者」。

「目的を達した最高の【牛】」

「お釈迦様」は部族の王子の地位にあった人物。こういう名前になったのは出身部族「シャカ族」のトーテムが「牛」だったからだと思います。

この名前、「お釈迦様」の偉業を考えれば、凄く納得のいく名前ですね。

一方、同じインドの土着宗教である「ヒンドゥー教」。

この宗教では、最高神の一人、破壊ノ神【シヴァ】の乗り物が「牛」とされています。ここでもまた神聖な動物として崇拝されています。

正にヒンドゥー教における「 トーテム❗」、です 。

🌸「天神様」

「北野天満宮」「大宰府天満宮」など日本全国に鎮座する「天満宮」。ここに祀られているのが、学問の神様「菅原道真」( すがわらみちざね ) 公。

この方の神号は「天満大自在天」( てんまんだいじざいてん ) 。

皆さん、ご存知ですか?

「大自在天」とはヒンドゥー教の神【シヴァ神】が仏教の世界において表現された姿です。

ですので、天満宮にある「牛」の像は【シヴァ神】のトーテムの反映だと思います。

……古代イスラエル民族の紋章

さて、ここからは「古代イスラエル民族」の「トーテム」に関して述べていきます。

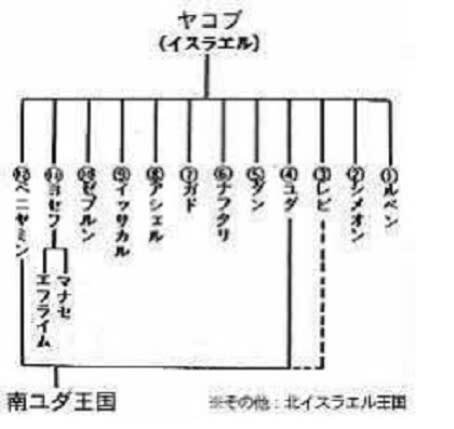

勿論ご存知の方も多いと思いますが、「古代イスラエル民族」は十二個の支族に分かれていました。

その十二支族は各々に自分達を象徴する「シンボルマーク」として「紋章」を持っていました。日本にもそれぞれの家には「家紋」が有りますよね。それと同じ様な物です。

この「紋章」という物は各々それぞれの意味があり、各支族を「象徴する印」、別の言い方をすると「祀る対象物」となり、これは正に【トーテム】と同等の意味になる、かと思われます。

そしてこの十二支族の中で「藤原一族」との関係が深い「鹿」を紋章とする支族がいました。支族名を「ナフタリ族」と言います。

……「キリスト教」と「仏教」、共に何故か「鹿」の地で

以下は余談となります。

とても僭越で申し訳ないですが。

前のブログとこのブログの冒頭で、【旧約聖書】の【創世記49章21節】、【イザヤ書8章23節】の一節を書かせて頂きました。共にその内容に「ナフタリ族」の名前が記されています。

どちらの一節もキリスト教の教義の中で大切に扱われているかと思います。「ナフタリ族」の紋章は「鹿」ですが、その「鹿」を古代から同じぐらいに、大切に教義している教団が存在します。それは「浄土宗」です。

🌸先にも書きましたが私はキリスト教信徒でもなく、また佛教徒でもありませんよ🙇

お釈迦様の前世における物語『ジャータカ』をはじめ多くの仏典には、牛や象などの動物から、鳥や昆虫、更には空想上のものまで、様々な生き物のエピソードが記されています。

【創世記49章21節】

ナフタリは放たれた雌鹿で、美しい子鹿を産む。

………

『ジャータカ』では、「鹿」という動物については、互いに呼び合って仲良くご馳走を食べるという生態がある、と言われています。

仲間や家族をとても大切する心優しい動物だ、と。

【イザヤ書8章23節】

先に、ゼブルンの地、ナフタリの地は辱めを受けたが、後には、海沿いの道、ヨルダン川のかなた、異邦人のガリラヤは、栄光を受ける。

………

古代インドにおいては、ある国王がある時、狩猟をして多くの「鹿」を捕らえました。ですがその後改心し、その鹿達を林苑に放った、という逸話が残っています。

その林苑、嘗てはヒンドゥー教の聖地ベナレスにあり、現在は中インドのサールナートにある「鹿野苑」( ロクヤオン ) である、と言われています。

実はここはお釈迦様が「悟り」を開いた後、最初に五人の修行者に対して【説法(初転法輪)】をされた場所です。

当初イスラエル人から見れば異邦の地だった「ガリラヤ」。

イエス・キリストが福音を伝えた場所として知られるとこであり、後にイエスの弟子になった人達のその殆どがガリラヤ人。つまり彼らは嘗ての、「鹿」を紋章とする「ナフタリ族」の領地出身だった、という事なります。

またイエスが育った「ナザレ」の町は、隣の土地、同じイスラエル支族「ゼブルン族」の地にありました。

単なる異邦の土地、【旧約聖書の時代は、蔑まれた】が【新約聖書の時代から、栄光を受けた】、という意味でしょうかね。

地図の北の方「ガリラヤ湖」の西側に

「ナフタリ族」「ゼブルン族」の領地が有りました。

🌸「ゼブルン族」について

「ゼブルン族」に対して失礼になりますが、「レビ族」「ユダ族」「エフライム族」等、他の支族達と比べると私には地味な存在でした。

ですが今回色々と勉強させて頂きました。

この支族、実は日本文化の意外な、そして重要な場所で、かなりのその足跡を残している様に感じさせて頂きました。

次回はこの「ゼブルン族」に関する事も加味して、藤原氏と古代イスラエル民族について、続きを書こうと思います。

………続く