四十八文字の話『ネ』「ネストリウス派」(景教) 日本に初めてキリスト教を伝えたのは「聖フランシスコ = ザビエル」でしょうか?

皆さん、今回は「日本とキリスト教」を軸に述べたいと思います。

皆さんも学校の授業で、日本に初めて「キリスト教」を伝えたのは、天文十八年 (1549) に来日したスペインのイエズス会宣教師「聖フランシスコ = ザビエル」とされているのはご存知かと思います。

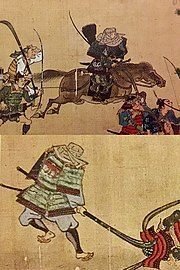

そしてその少し前に伝えられたとされる「火縄銃」( ひなわじゅう ) と共に、日本は「南蛮」( なんばん ) との扉を開き、特に西日本一帯の文化、交易、経済に多大な影響を与えます。

そして「ザビエル」が来た後も多くの宣教師達が来日し、彼らの布教活動は一般民衆にも広がります。

当時の日本の状況は、彼らが残した幾つもの日本滞在記録に、生々しいほど記されています。

特に九州ではその影響が最も大きく、肥前 ( 現在の佐賀、長崎県 ) の大名「大村純忠」( おおむらすみただ) 、最盛期には九州北部を席巻した「大友宗麟」( おおともそうりん ) などのいわゆる「キリシタン大名」が誕生しました。

日本の歴史の一時代、戦国~安土桃山時代の一部を形成していたといっても過言では有りません。

ですが、皆さん。

本当にこの時代、十六世紀に「キリスト教」が初めて日本に伝えられたのか、については色々な異論が有るのをご存知でしょうか?

実は日本に「キリスト教」が初めてやって来たのは、その戦国時代から遥か大昔の約九百年前、七世紀の飛鳥時代 ( あすかじだい ) の頃とも言われています。

その時に伝わってきたのは、同じ「キリスト教」でも「ザビエル」が伝えた「ローマ = カトリック教」ではなく、「ネストリウス派」と呼ばれる教派です。

それが本当かどうかを記す前に、まず「ネストリウス派」とは何なのか?、について述べさせて頂きます。

⚪「ネストリウス派」 中国名「景教」(けいきょう)

○異端の「キリスト教」

キリスト教には大きく分けて「三つの教派」が存在します。

①「ローマ = カトリック」

②「プロテスタント」

③「東方教会」

「ネストリウス派」は③の「東方教会」に属するとされています。

西暦4~5世紀にかけて、キリスト教は二つの学派に別れて激しい論争を繰り広げていたのですが、西暦431年、現在のトルコ共和国のエフェソスで公会議が開催され、この対立を解決するため、一方の側の学派であった「ネストリウス派」が「異端」とされ「破門」にされてしまいます。

キリスト教に関してそんなに詳しくはないのですが、「破門」とされてしまった最大の理由は何なのか?

「ネストリウス派」は「キリスト」という存在を、「【神性】と【人性】を併せ持つ存在」、「【神性】を持つが、この世に肉体を持って生まれてきた以上、【人性】をも持つ」、との考えの様です。

つまり、「【肉体】というを着物」を着て「人」として生まれてきた以上、「キリスト」は普通の人でもある、という事。

という事は、その母親である「マリア」は、

「カトリック」では「神の母」の存在ですが、

「ネストリウス派」では「一人の人の母」の存在

「カトリック」では「【聖母】マリア」と呼ばれますが、

「ネストリウス派」では「【生母】マリア」

である、とした点です。

これにより「ネストリウス派」はカトリック教会から「追放」されてしまいます。

🌕この時代の「追放」という決定は、現在のこの時代を生きてる我々が想像する以上の過酷な扱いです。

もうローマはもちろんヨーロッパの地域には住めなくなるんですからね。

キリスト教徒ではない私の様な者からすれば、確かに従来の「教義」に外れている事は何となく解りますが、「別に追放までしなくてもいいだろう」と思ってしまいますが。

ですが、当の「キリスト教会」にとっては大事件❗、だったのでしょうね。

そして追放された「ネストリウス派」は欧州から逃げだします。

逃げたのは、「東方」。「アジア」方面です。

まだ「イスラム教」が力を持っていなかった時代。

「ペルシャ」(現在のイラン)、「インド」「中央アジア」などです。

🌕皆さん、この話を聞くと何か思い出しませんか。

お気づきの方をいると思いますが、この「東方」と言う言葉。かつてパレスチナ地方で隆盛を極めた「イスラエル王国」。その後、国を追われた「失われたユダヤ十氏族」が向かった方向と同じです。

その時「ユダヤ教」を信奉していたユダヤ人と同じ様に、それから「1150年」後のキリスト教徒も同じ方向に向かった ( 実際は【何かに導かれた】? ) のは偶然でしょうか?

○「唐」での繁栄

そして、ユーラシア大陸を跨ぎ「ネストリウス派」は中国 ( 当時は【唐】の時代 ) に辿り着きます。時の皇帝から西暦638年に布教の認可を受け、中国に根付き始めます。

「ネストリウス派」は中国では「景教」 ( けいきょう ) と呼ばれます。

布教が許されてから、あちこちに「景教」の寺院、つまり「教会 」 が建てられ、特に長安にあった「大秦寺」( だいしんじ 【大秦】は大いなるローマ帝国の意 ) は有名です。

⚪大陸に渡った日本の「遣唐使」達は、「景教」に出会っていたはず

中国文化、仏教などを習得するために派遣された「遣唐使」達。当然現地に赴いた彼らはそれらの習得に励んでいた事でしょう。

ですが、いざ当地に行ってみれば、見るもの聞くもの、日本にいた時とは、かなり違っていたでしょうし、また初めて見る物もあって心奪われた事だと思います。

そしてその中に当時の「唐」で、自分達が聞いていた「仏教」とは違う、だが何か「尊い存在」を伝えていると思われる「景教」( ネストリウス派 ) という教えにも注目していたと考えられます。

その後彼ら「遣唐使」達が日本に帰還すれば、当然「今、大陸では、仏教とは違う別の【尊い存在を敬う教え】が有ります」と、「朝廷」にも報告したはずです。「景教」( ネストリウス派 ) に関する多くの資料、文書を携えて。

下の二つの絵は、二十世紀にドイツ探険隊が発見した中国「高昌城郊外」の景教教会の壁面です。

(共に【西域における景教芸術の発見】より)

そして右に「ぺテロ」「ヨハネ」「マグダラのマリア」

○「空海」(弘法大師)

この「遣唐使」に選ばれ中国に渡り、帰国後「高野山」を開いた弘法大師、「空海」(くうかい )。

実はこの方、「唐」に滞在中、その「景教」( ネストリウス派 ) の僧であるペルシャ人の「景浄」( けいじょう )や、同じく「景教」の僧、インド人「 般若三蔵 」( はんにゃさんぞう ) に師事していました。

「空海」が弘めた「真言宗」(しんごんしゅう) 。

ひょっとしたら、「キリスト教」的な教えも含まれているかも、デスネ。

⚪「景教」が「念仏教」を造り出した?

以前このシリーズのブログでも述べましたが、奈良~平安時代の日本の仏教はあくまでも「国家鎮護」が目的であり、「遣唐使」達は勿論、仏教を担う僧侶達も云わば高級の「国家公務員」です。

今の様に、一般民衆、個人を弔う宗教ではありませんでした。ですので、いくら尊い教えが有っても、それほど一般の世の中には伝えられていなかったはずです。

https://note.com/urashimaoka/n/n6af2dc3a602f

その日本仏教界の流れが変わったのは「鎌倉時代」に出現した「念仏教」( ねんぶつきょう ) です。

「浄土宗」( じょうどしゅう )、「時宗」( じしゅう ) などの登場です。

何故この時期に、同じ様な教義の仏教宗派が出てきたのか?

その土台は、やはりかつて海難に合うかもしれない危険を顧みずに大陸に渡った「遣唐使」達が、帰国の際に持ち込んできた多くの文物、そして、それらを所蔵していたであろう「比叡山延暦寺」( ひえいざんえんりゃくじ ) にあると思います。

この「念仏教」の対象は国家などではなく、一般民衆、個人個人です。

身分や教養が低い者、遊女などを「賎しいとされる生業」にしている女性でさえも

「念仏さえ唱えれば必ず良くなりますよ❗」

と教えます。

「浄土宗」を起こした「法然上人」( ほうねんしょうにん )、そして、その弟子であり「浄土真宗」( じょうどしんしゅう ) を起こした「親鸞上人」( しんらんしょうにん ) は共に、若い頃は「比叡山延暦寺」で修業してます。

若かりし頃のその「延暦寺」での修行中に、「景教 」( ネストリウス派 ) に関する資料などを見ていたかもしれませんね。

⚪「浄土真宗」は「キリスト教」か?

特に「親鸞上人」( しんらんしょうにん ) が起こした「浄土真宗」(じょうどしんしゅう ) は異彩を放ちます。

それまで「妻を持つ」「肉食」など、当時の仏教界の常識では「禁忌」( タブー ) とされていた行為を自ら平気で行います。

現在ではごく当たり前の事ですが、当時では当然受け入れませんので、世間からは「くそ坊主❗」「スケベ坊主❗」などと呼ばれ、日本仏教界から完全に無視されます。

ですが、その教え、「念仏教」の一つの教えである

「念仏さえ唱えれば必ず良くなるよ❗」

と言う言葉には、それまで未来が見えていなかった一般民衆達に次第に共鳴していきます。

少し無理が有るかもしれませんが、「念仏さえ唱えれば必ず良くなるよ❗」と言う教えは、実はキリスト教の「信じる者は必ず救われる」と言う教えに繋がっているのではないでしょうか?

○「浄土真宗」は「一神教」

そしてその「浄土真宗」ですが。

皆さん、おそらく「浄土真宗」の信徒以外の方々は驚くかもしれませんが

この仏教宗派は「キリスト教」と同じく正に「一神教❗」なんです。

他の仏教宗派は、やれ「弥勒菩薩」( みろくぼさつ ) だとか、「薬師如来」( やくしにょらい ) だとか、数々の御本尊を信仰していますが、「浄土真宗」が信仰している御本尊は「阿弥陀如来」( あみだにょらい ) だだ一仏のみです。

○「遣唐使」達の功績

先程も述べた通り、「親鸞上人」は若い頃「比叡山」で修行してます。その比叡山には、かつて中国へ派遣され、その後帰還した「遣唐使」達が持ち帰った文書、文献が、数多く収蔵されていたはずです。

その中に「景教」( ネストリウス派 ) の文書が有ってもおかしくはないはず。

つまり「親鸞上人」は、「仏教」の教えと共に「キリスト教」の一端を学んでいたのではないでしょうか?

ですから、「国家鎮護」よりも「民衆救済」、そして自ら、当時では「禁忌」とされていた「妻帯」「肉食」をしながらも

「そんな【タブー】を破ったからといって、そんな事どうでも良いんだよ、大切なのは

【念仏を唱える事】

【念仏を唱えていれば必ず良くなる❗】事だよ。」

と。

我が身を持って世間に知らしめようとしていたのではないでしょうか?

⚪「浄土真宗」に関する興味深い話です

高名な物理学者である「保江邦夫」( やすえくにお ) 氏の著書「封じられた日本史」( 発行 ビオマガジン ) には実に興味深い話が載っていますので、ぜひご紹介させて下さい。

この保江氏には懇意にしていた西本願寺の僧侶の方がいたそうです。

この僧侶の方はとても勉強熱心な方だったそうで、開祖「親鸞上人」が残した資料にも目を通していました。

そんなある日、この方、偶然かどうか解りませんが、ほんのごく一部の人しか知らないであろう「浄土真宗の禁断の秘密」に見つけてしまいます。そしてその件に関し、最高責任者の法主にこう尋ねたそうです。

「こんなものがありましたが、うちは【キリスト教】だったのですか?」

「❗ ……」

この僧侶の方は、その後すぐに西本願寺から左遷されたそうです。

またこの同じ書籍の中に、こういう話も記されています。

保江氏の姪がハワイの「日蓮宗」( にちれんしゅう ) のお寺にいた時、あるアメリカ人が見学に来たそうです。

「キリスト教には飽きたので仏教に入信したくて来ました」

この方、この寺院に来る前に、同じくハワイにある「浄土真宗」のお寺にも行ったそうです。

ですが様子を見てこう思ったそうです。

「浄土真宗は、キリスト教のミサと同じ事をするから宗教を変える意味がない」と。

そしてその事をそのお寺の僧侶に言うと、その僧侶はこう言ったそうです。

「ああ、浄土真宗はキリスト教みたいなものですから」

⚪「厩戸皇子」( うまやどのおうじ )と「蘇我」(そが)氏

今回のテーマは「キリスト教はいつ伝来したか?」ですが、その時期は今まで記した通り「戦国時代」の遥か昔、「飛鳥時代」( あすかじだい 6~7世紀 ) 前後ではないか、と思われます。

更にその理由を二つ。

まずこれはもう有名な話ですが、かの「聖徳太子」( しょうとくたいし )。この方、時にこういう名前で呼ばれていました。

「厩戸皇子」( うまやどのおうじ ) です。

「馬小屋」で生まれた「イエス = キリスト」の逸話から付けられた名前だ、という事の様です。

その真意はどうであれ、「聖徳太子」が生きていた時代ではないにしても、その後、あまり遠くない時代には、こういった「キリスト」に関する話がこの日本に伝わっていた、という事になるかと思います。

仮にも、次の「天皇」になったかもしれない皇族男子に付けられた名前なわけですから、かなりの【重み】があると思います。

そして二つ目は「蘇我」( そが ) 氏について。

古代「大和朝廷」を支えた有力氏族で、正に先程の「聖徳太子」と共に、神道派の「物部」( もののべ ) 氏を打ち負かし、「飛鳥時代」に全盛を誇った一族です。

ですがその後「乙巳の変」( いっしのへん 西暦645 ) で、「蘇我入鹿」( そがのいるか ) を筆頭に「蘇我」氏宗家は滅びますが。

蘇我入鹿の首が飛んでますね

🌕よくこの事件を「大化の改新」( たいかのかいしん ) と呼ぶ方々がいますが、厳密に言うと「大化の改新」というのは「乙巳の変」の後に行なわれた一連の「政治改革」の事を指します。

ですが、皆さん、この「蘇我」( そが ) という名称は、たびたび下記の様な解釈される事が有ります。

「蘇我」の「蘇」と「我」を逆にすれば

「我、蘇る」( われ、よみがえる )

ゴルゴタの丘で磔刑 ( たっけい) にされ、その三日後に復活したと伝わる「イエス = キリスト」。その「キリストの復活」を象徴している名称だと言われています。

「蘇我」氏が歴史上に頻繁出てくるのは「聖徳太子」の時代、7世紀くらいの時ですが、その出自を遡れば「古墳時代」に至ります。その年代は5世紀前後、と想定されます。

「景教」( ネストリウス派 ) が「追放」されたのは、西暦431年のエフェソス公会議。

正に同じ5世紀中の出来事ですので、「蘇我」氏の名前の由来は、まんざら❗、ではないように思います。

そしてこの話がホントだとすれば、既にこの時期に「キリスト」に関する逸話や「キリスト教」の一端がこの日本に迄に伝わっていたのではないか、とも思われます。

🌕「日本神話」に出てくる「天の岩戸」( あまのいわど ) の話についてもよく言われている様に「イエス = キリストの復活」の場面を示唆していると言われます。

日本では時代劇等を見れば、「殿様」や「若様」など高貴な人物が亡くなった場合には、「亡くなる」とか、「死んだ」とは言わず、「お隠れになりました」と言います。

「天の岩戸に隠れる」 → 「亡くなる」

そして

「岩戸から出てくる」 → 「蘇る」

正に「キリストの復活」です。

⚪「キリスト教」、そして「ユダヤ人」

○日本美術史界の「泰斗」( たいと )

日本美術史界の第一人者であり、東北大学名誉教授の「田中英道」 ( たなかひでみち ) 氏、という方に関して述べさせて頂きたく。

どうして今回の「キリスト教」に関するブログに、美術史の専門家の方の話を述べるのかというと、この方、単なる「美術史」の教授なのではなく、そこいらの「歴史の専門家」と称する人達が舌を巻くほど、「歴史」に関しても造詣 ( ぞうけい ) が深い方です。

教授はこう述べています。

「【仏像】や【絵画】を観るに当たっての一番のポイントは、それを作成した【作者】が、その時にどういう気持ちで持って、この仏像を彫ったのか、絵を描いたのかを知る事です。

という事は、その作者の【生い立ち】に関しては勿論の事、その作者がどういう人生を、そして、どういう時代背景を生きてきたのか、を知らなければなりません。

ですから、【美術品】を観る事と、その当時の【歴史】を知る事は同じくらい重要な事なんです。」

「美術の世界」ですから、【仏像】【絵画】以外にも、【土器】や【埴輪】( はにわ ) を調べる時も同様です。

この教授、遥か古代日本に、

「イスラエルから【ユダヤ人達】が来ていたのは確かな事です❗」

と述べておられます。

「キリスト教」の母体となる「ユダヤ教」を携えていたであろう「ユダヤ人」。

もしそれが本当ならば、「キリスト教」なるものが伝わる前、その「キリスト教」の母体と言われる「ユダヤ教」が「飛鳥時代」よりも昔の「古墳時代」( こふんじだい 2~5世紀 ) 前後にも、日本に伝わっていた事となるのではないでしょか?

こういった話を聞くと皆さんの中にも

「またまた~、単なる【都市伝説】【とんでも話】だよ❗」と思っている方々も多い事でしょうね🙆

ですが、この件についても田中教授は、ご自身で「その根拠」をこう述べています。

「それについては、かの【旧約聖書】( きゅうやくせいしょ ) の中に書かれている、【申命記】( しんめいき ) を精査して読んでいけば、その一端が記されている箇所が幾つもありますよ。」

🌕この田中教授という方、【美術品】【絵画】そして【埴輪】などを調べながら、ご自分の解釈をより強固に裏付るために、【旧約聖書】にまで目を通している方なんです。

( スゲェー❗ の一言です。)

更に田中教授はこうも述べています。

「古代日本に【ユダヤ人が来ていた】に関して、もっと具体的な事を言えば、古墳 ( こふん ) 時代に作られた「埴輪」( はにわ ) をよく観察すればその事がより解りやすくなりますよ」、と仰っています。

田中教授の著書のカバーにある「埴輪」と、「ユダヤ教徒」の正装姿、似ていると思いませんか?

そして話は更に続きます。

皆さんもどこかで見たことがあるであろう、古代の日本男子のヘアースタイルである「角髪」( みずら ) 。

これを観ていると、増々、日本の古代に「ユダヤ民族」が来ていた、との話に現実性が帯びていきます。

古代ヘブライ語では、「東」という言葉を「ミズラハ」と言うそうです。

「角髪」( みずら ) はその言葉が転嫁 ( てんか ) して付けられた名前かもしれませんね。

⚪では、何故飛鳥時代以後、この日本には仏教が栄え、キリスト教は根付なかったのか?

遥か大昔、過酷な仕打ち、過酷な境遇を体験し、やっと解放されて「東方」に向かった「ユダヤ人」。

そして西暦431年に「キリスト教会」から追放された「ネストリウス派」の信者達。

どちらも「東方」へ向かうのですが、その行く所々ではどんな扱いを受けていたか?

もし安寧な場所が見つかれば、そこに留まり「定住」すれば良いと思いますが。

ですが、歴史の中で伝わっている話などを考察すれば、彼らにとっての「安住な地」が何処にもなく、行く先々で再び過酷な扱いを受けたりしたため、その都度そこから更に「東方」を目指した様です。

例えば中国「唐」の時代において最盛期を迎えた「景教」( ネストリウス派 ) でしたが、ここでも過酷な運命が待っていました。

布教の許可を受けてから約二百年後の西暦845年。

時の唐の皇帝が諸々の原因が有りますが、「仏教」に対し大弾圧を行います。

( 会昌の廃仏 かいしょうのはいぶつ )。

「仏教」と同じ外来宗教の「景教」。

当然その弾圧に巻き込まれてしまい、甚大な被害を受けます。

多くの寺院、教会が壊され、おそらく多くの僧侶達が殺害された事でしょう。

行き場を失った「景教僧侶」達。

どうしようか? これから我々は何をすればいいのか?

こんな状況に悲観していた僧侶達に、フゥ~と浮かんできたのが

「そうだ、【東方だ❗】」。

現在の日本の学校の歴史教科書には全く載っていないのですが、この時の「大弾圧」から逃れるために、間違いなくかなりの大人数の「景教の僧侶」達が、家族と共に、この「日本」に逃れて来たはず❗、です。

時は「平安時代」の前期。

その「景教の僧侶」達がこの日本で、その後どうやって暮らしていったのか?

「念仏教」が飛び出しのが次の「鎌倉時代」。

これに関する情報、逸話等を書いた「書籍」を私は知りませんが、その後の日本の歴史、おそらく先程述べさせて頂いた鎌倉時代の「浄土宗」や「時宗」、「浄土真宗」などといった「念仏教」の出現に繋がるのかな、と思っています。

🌕因みにですが、この大弾圧が起こった約五十年後、西暦894年に「遣唐使」の廃止を決定したのが、右大臣「菅原道真」( すがわらみちざね ) 公。

何故その決定をしたのかというと、この大陸での大弾圧により荒廃した「唐の仏教界」には、「もはや何も学ぶ事などない」と判断したからだ、と言われています。

やっと辿り着いたこの「東方」の地。

過酷な経験をして「日本」に辿り着いた「景教の僧侶」達。

その時、やっと見つけたこの「日本」において、安心して定住するためには、先祖からの経験、そして自らの経験から、あえて自分たちの思想や宗教を直接前面に出すよりも、正に「天の岩戸」伝説の様に、自分たちの出自を自ら隠し、自分達が信じる「宗教」を当時の日本で流行っていた「仏教」の中に密かに反映させながら、またその「景教僧侶」達も、自らを「仏教僧侶」に装って生きて行こうと考えた、のではないでしょうか?

これが後の「鎌倉時代」に華開く「念仏教」の「基」になったかも知れません。

それよりも遥か古代日本にやって来た「ユダヤ人」達。

この人達も同じ様な事を想っていたと思います。

主演 チャールトン = へストン

ユル = ブリンナー

この「自分達の本音」を表さない、表には出さない、と言う「行為」が、日本には「聖フランシスコ = ザビエル」が来るまでの「戦国時代」以前まで「キリスト教」が根付かなった、更に、その遥か大昔に伝わったかも知れない「ユダヤ教」が、明らかな形では「日本には根付かなった」という「事象」となった、のではないかと思います。

ですが、更に考察させて頂きます。

見せ掛けで自らの「宗教」( 景教) の教えを「仏教」の一部に忍ばせて、それが今現在の日本人に無意識に伝わって来ていると仮定してみると、どうしてそれが可能だったのか?、実現できたのか?

それは、何の抵抗もなく受け入れた、遥か古来から我々「日本人」が本能的に持つ【神道】( しんとう ) としての価値観、そして、それに裏打ちされてきた「受容性」、「寛容性」なのだと思います。

⚪もう一つ、これに似た「現象」が嘗てこの日本にも起きていた事、ご存知でしょうか?

○「仏教」の伝来

皆さんもご存知かと思いますが、悠久の昔から続いているこの「日本」には、自然崇拝、「山」とか「岩」とか「大木」などに何やらの「畏敬の念」を感じて崇拝してきました。

いわゆる「神道」( しんとう ) です。

自然そのものを崇拝する、「山」や「岩」が神様ですから、古代の神社には、現在の立派で大きな神社に観られる様な、「本殿」( ほんでん ) や「拝殿」( はいでん ) などありませんでした。

鳥居 (とりい ) と小さい祠 ( ほこら ) しかありません。

「御神体」を祀る「本殿」がないのは、

後ろの山が「御神体」そのものだからです。

立派な「本殿」など必要ないのです。

そんな時、大陸からやって来たのが「仏教」。

最初は「これは何だ?」と思っていた日本人は、「仏教」の教えと共に持ち込まれた、黄金に輝く、絢爛豪華な「仏像」を見ているうちに次第に魅了されていきます。

そして大陸からの「尊い教え」の「仏教」は、この日本に次第に、深く浸透していきます。

ですがそうなってくると、「仏教のお寺」に比べて、今まで簡素な佇まいである「神道」「神社」にはマイナスの力が働いて、段々と次勢に勢いが減少していきます。

○「修験道」(しゅげんどう)

これに危機感を感じたのが通称「役行者」( えんのぎょうじゃ) 、「役小角」( えんのおづぬ ) という方です。

この方は、衰退していく「神道」を救うため、「仏教」の中に、自然崇拝「神道」を刷り込ませよう、金色に輝く「仏教」のご本尊を拝みながらも、神聖な山々を敬い、実際その神聖な山中で厳しい修行しながら、仏教のご本尊と古来からの「自然の中に宿っている神々」を合わせて崇拝しようという「修験道」( しゅげんどう ) を起こします。

正に「ユダヤ教」「景教」が日本の「神道」「仏教」に忍んできた時と同じ様に、この時「役行者」は、「神道」を「仏教」に忍ばせました。

この方、通称「役行者」こと「役小角」は現在の奈良県葛城 ( かつらぎ) 周辺を根拠地していた古代の祭祀一族「賀茂」( かも ) 氏の出です。

現在の京都に鎮座する、上下「賀茂神社」の社主一族の流れです。

通称「上賀茂神社」

通称「下鴨神社」

ですから、この方は本来、正真正銘の「神道」です。

その「神道」存続のために、「修験道」を起こしたのです。

この「役小角」が開いたとされる「お寺」は数多く有りますが、その「お寺」では今でも参拝する時には「柏手」を打ちます。

○「神仏習合」( しんぶつしゅうごう )

この「修験道」、我々日本人にとっては、かなりの「大事件」です。

「修験道」が起こった事により、所謂「神仏習合」( しんぶつしゅうごう ) とか、「本地垂迹」( ほんぢすいじゃく ) と言われる、この世界中でこの日本にしかない独特な「思想」が発生した「大元」「発端」になったと思われるからです。

昔から西洋、欧米諸国において度々起きた凄惨な「宗教戦争」。

ある者達が信じる「宗教」、それに対立するもう一方の「宗教」。

そこには当然、「論争」「対立」が生じて、結果「戦争」に至る、そういう歴史が数多く見れます。

日本にはこういった「宗教戦争」が歴史的にあまり起こってない、という事実を観れば、宗教対立を防ぐ、相手の「宗教」に自分達の「宗教」を知らない内に忍ばせる、同化させる事により、無益な争いを起こさない、和らげる、といった方法で、いわゆる「宗教戦争」を起こさない結果に繋げる事が出来た様に思います。

それは現代でもよく使われている、「根回し」とか「談合」とかなどの言葉として残っているのだと思います。

○「織田信長」( おだのぶなが ) 公による「比叡山延暦寺」焼き討ちについて

これらの戦いについては、よく「織田信長」公による「宗教弾圧だ❗」と言われる方々がおられます。

ですが、それは違う、と思われます。

「宗教弾圧」の「定義」を考察すれば、まずはその宗教の「布教の禁止」だと思います。そしてその具体的の現象としての、寺院などの布教施設の排除、破壊、そして信徒達への迫害です。

ですが、「織田信長」公は、「仏教」自体の布教禁止、「延暦寺」以外の領内の寺院は破壊などはしてません。

今現在の「お寺」とは考えられない程の、それこそ当時の戦国大名並みの戦力、由緒ある「大寺」が大多数の「僧兵」を抱えていた時代です。

それを甘く見ていれば、「自分が殺られる❗」と思って当然の時代です。

戦国期の大寺は大多数の「無頼者」( ぶらいもの ) を

僧兵として抱えていました。

当時「織田信長」公は、これら「大寺院」を、自分と同じ「対抗勢力」「戦国大名」と観ていたはずです。

つまり「宗教の教義」の相違などで発生した「宗教戦争」とは違う、現実的な「戦い」「勢力争い」だったと思います。

○「本地垂迹」( ほんぢすいじゃく ) とは?

「本地垂迹」とは、古代 から日本に座している八百万 ( やおろず ) の神々。

この神々が、実は「仏教界」の仏達が、その「姿」「形」を変えて、日本に表れた「化身」だ、本来は「仏」なんだ、という考えです。

例えば

『天照大御神』( あまてらすおおみかみ ) の本来の姿は → 『大日如来』( だいにちにょらい )

『大國主神』( おおくにのぬしのかみ ) は →

『大黒天』( だいこくてん )

『愛宕の神』( あたごのかみ ) →

『地蔵菩薩』( じぞうぼさつ ) などなど。

皆さんも由緒ある有名なお寺の境内の中に、「鳥居」( とりい ) があるのを見た事ないですか?

正面のお堂の左側に何本もの赤い「鳥居」が見えますね。

更に仁王門に「注連縄」( しめなわ ) が飾られているお寺。

見事な「注連縄」です。

通常「鳥居」や「注連縄」が有るのは「神社」です。

普通は「お寺」には有りません。

ですがそれらが、現在でも明らかに存在している事実は、正に今に伝わる「神仏習合」、「本地垂迹」の名残です。

つまり、「修験道」が成り立った事により

「日本の神」=「仏教の仏」の図式が出来て

「神道界」と「仏教界」との共存が成り立ちました。

⚪結局「キリスト教」は何時やって来たのでしょう?

話が長くなりましたが、では結局「キリスト教はいつやってきたのか?」ですが、ここまで記してきた歴史的状況、歴史的背景が観れば、やはり「聖フランシスコ = ザビエル」がやって来る遥か以前かな、と思います。

ですが現在の「歴史教育」とは違ってますよね。

失礼かも知れませんが、その理由について専門家の方々は必ずこう言います。

「【キリスト教】が【ザビエル】以前に伝わったと記録されるている【古文書】【文献】が存在しないから」と。

○「文字」はあまり重要ではなかった

「文字」と言うのは、例えば貴重な情報を未来に、子孫に伝えるための「手段」とも言えます。

仏教の教えを伝えるため書かれた数々の「経典」、そして「ユダヤ教」「キリスト教」における「旧約聖書」「新約聖書」は、「教義」等を後世に伝えるため、そして世の中に広く伝えるために書かれたと思います。

【文字】はそのための「必需品」です。

ですが古代日本においては、その【 文字 】 自体がさほどに必要ではなく、伝達手段としては「口承」 ( こうしょう )、「口伝え」だけで充分であって、それでご用がほぼ済んでしまう、といった環境だった様です。

だって、そうだと思いませんか?

今とは比較にならない程の「共同体社会」であったでしょうから。

🌕「古事記」( こじき )

「古事記」は和銅五年 ( 712 ) に天皇に献上された書物。

記憶力抜群で朝廷の官人であった「稗田阿禮」( ひえだのあれ ) が、古来から日本各地に伝わっている逸話を「口誦」( こうしょう 覚えている文句を声に出す事 ) し、そしてそれを聞きながら、貴族の「太安万侶」( おおのやすまろ ) がその「声」「音」に当てはまる「漢字」に当てて、編纂された書物です。

「記憶」を「文字化」にした例です。

時は「奈良時代」ですが、それ以前の「飛鳥時代」くらいからやっと「文字」と言うものが重宝されてきたのかも知れません。

私が歴史の教科書で見た、中東のメソポタミア文明「楔形文字」(くさびがたもじ ) やエジプト文明「象形文字」( しょうけいもじ )。

これらの文字が果たしてその当時に「一般大衆」が話していた「言葉」「文字」だったのでしょうかね?

飽くまで、「祭祀」「尊い存在」に捧げる「文字」だったのではないでしょうか?

「日常会話」などあえて記録する必要かない、「文字」化するなどない、そんな時代があったのだと思います。

○「文字」があまり必要とされない事と、「神道」には「教典」「教義」が存在しない事とは「同義」

皆さんもご存知かと思いますが、「神道」にはいわゆる「教典」「教義」などがありません。

だからある人たちは「神道は【宗教】とは言えない」と言います。それに対して、「そんな事はない、【神道】は日本古代から伝わる「宗教」だ」と言う人達もいます。

私は勿論「神道は古来からの日本の宗教」の側に賛成です。

「神道」というのは正に日本人の生活に根ざした文化です。先程記した通り、現代も勿論ですが古代日本は「共同体意識」が強く、ご近所、村人同士が全て顔馴染み。

だから「共同体」内での定期的な「祭祀」( さいし ) や年中行事等は、「神を祀る」側と「村人」側とではそれこそ「あ、うん」の呼吸でスムーズに執り行われたと思われます。

そこには「文字」、ましてや「教典」など必要なかった、のでないでしょうか?

それは日常生活も同様で、特に「文字」を使わずとも「口伝え」「口承」で十分だったのでは?

だから「文字」で書かれた「教典」などなくとも、本能的に感じて、信じる事の出来る「尊い存在」を奉るのが【神道】だと思っています。

そういう面から言わして頂ければ、「【教典】がないと【宗教】とは言えない」との定義に照らせば、「【神道】は【宗教】とは言えない」とも思っています。

古代日本には「文字がなかった」という主張はその通り、だと思います。

ですがニュアンスが少し違います。

「文字がなかった」のではなく、

「文字など必要なかった」、

と言う事です。

○「神代文字」( かみよもじ )

「いやいや、日本には古代に「神代文字」があった。文字がなかったわけではない。」と言われれる方々がおられるかと思います。

それについては私も同じ意見です。

ですがこう思います。

先程の記したメソポタミアやエジプトの古代文字と同様、

「神代文字」はあくまでも「神に対して奉る文字」であって、自分の知り合い、友人等に出す手紙になどに使われた「文字」ではない、と思われます。

皆さん、読めますか?

⚪では「文字」が残ってない中、他に証明出来る方法は有るのでしょうか?

それについては、先程の田中教授はこう言っています。

「日本には歴史を忘却する事はあっても、【遺跡】などがほぼ無傷で残っています。だから【文章を必要としない分析】が出来るのです。」

古代人が現代まで遺してくれた「遺跡」「遺物」。

そんな大昔でなくとも日本には例えば「京都」「奈良」などには、千年以上前に建立された「神社」「寺院」などがほぼ無傷に残っています。

更にそこにはそれに付随して多くの「美術品」「仏像」「絵」「備品」等も数多く遺されており、それらを丹念に調べれば、

「【文字】などなくとも、その時代の状況が解ります。」と。

※私は「歴史」には大変興味が有り大好きですが、同時に「文献重視」の歴史学会、教育に対しては何かしらの「違和感」をずっーと、持っていました。

その「違和感」をやっと「田中英道」教授が解決してくれました😀

早く「歴史学会」「専門家」の方々に、浸透して頂きたいです。

感謝、感謝です🙇