2021年9月の記事一覧

茶道具百話 侘び・寂び

日頃の稽古道具、侘びや寂とは遠い品ばかりです。

流石に秋めいてくると、備前・信楽などの{土物}

などを使いたくなります。

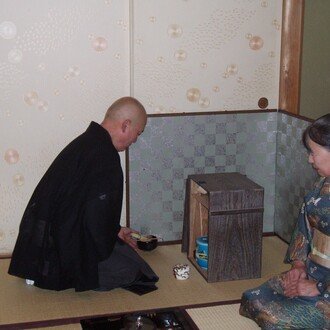

以前は四畳半の茶室を持ち稽古していましたが、

現在の八畳間では・・・どうもワビ・サビの雰囲気

が出ません。風炉の置位置を変えて見たり、風炉先を

動かしてみたりしますが、どうも難しい~

恐らくこの問題は私だけでなく、日本中の先生方が

抱える悩みでは?

「先生がも

茶の湯稽古場から 遠忌

九月七日は、14代家元淡々斎の御命日です。

毎年この日近くの稽古では、染筆・箱書き・お好み道具・

など何か一つ、所縁の道具を使います。

本年は珍しい品を!面取・錫縁・高台寺蒔絵の香合です。

蓋裏に弟君 井口宗匠の在判。箱書きを15代家元の

弟君で淡交社を率いておられた納屋嘉治様。千家では

次男以下の方は、千の苗字を使えません。それで別姓に。

ともかくご次男コンビの道具で、淡々斎遠忌に

茶の湯稽古場から 理解

水屋の棚に「白丹波」の茶碗を出して置きました。

その茶碗を持ち出した最古参の弟子{30年選手}が

「先生良い茶碗ですね!」私{どこが?}「白秋の白、

栗の産地の丹波と、両方を兼ねていて」

嬉しくなって笑いました。苦節○○年、教えて来て

ようやく社中が育ちました。四季の色、青春・朱夏・

白秋・玄冬・が見に付いた様です。そして茶碗の産地

である丹波と栗との連想もGOODです。

さて夜に