水戸城から見る「城跡の使い方」

多少でも歴史に詳しい方なら、尾張・紀州・水戸の御三家はご存じだろう。

尾張徳川家の居城は名古屋城。

紀州徳川家の居城は和歌山城。

では、水戸徳川家の居城は?

・・・あまりイメージが湧かないのではないだろうか。

それもそのはずで、水戸城は存在したものの、一般的に想起される城らしい遺構がほとんどない。

なぜ、水戸徳川家36万石の城がかくも影の薄い存在になってしまったのか。キーとなるのは、城跡の“有効活用”である。現地を歩きながら、見ていこう。

水戸城とは

水戸城跡は、現在の水戸駅のすぐ北側にある。

もとは、戦国時代に常陸国を支配していた佐竹氏が居城としていたが、江戸時代になり水戸徳川家の居城となった。立地としては、舌状台地の先端部分にあり、北は那珂川、南には千波湖があり、防衛上とても良い。

水戸城周辺をもう少し詳しく見てみよう。

水戸城は、西から東へ突き出した台地の先端に位置し、東の端を「本丸」、その西隣を「二の丸」、さらにその西を「三の丸」として利用していた。

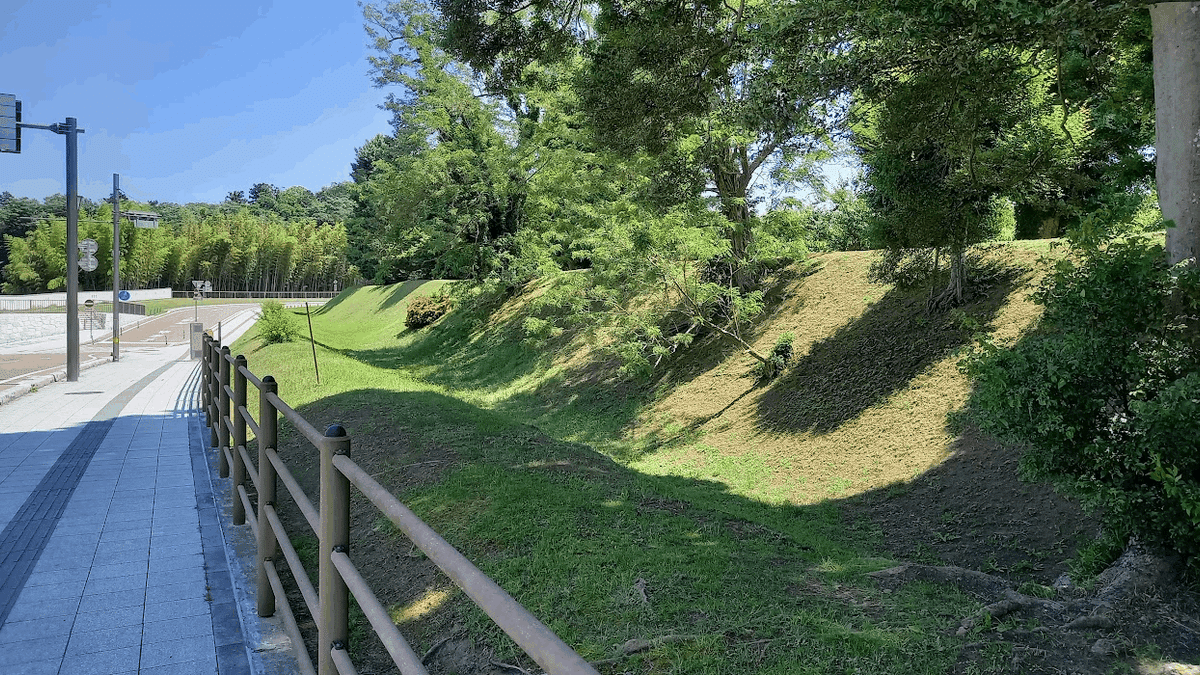

本丸と二の丸、二の丸と三の丸の間には、地形図でも分かるほどの深い堀があり、台地側(西方)からの攻撃に備えていた。

このように、非常に守りの堅い城だったのだが、今はどうなっているのか、三の丸から本丸に向かっていってみよう。

旧三の丸地区

水戸駅北口の目の前を通る国道50号、通称「黄門さん通り」を向かって左手、西側へいったん進む。両脇に飲食店などが並び、交通量も多いにぎやかな通りは、やや上り坂になっている。右手に水戸中央郵便局が見えてきたところで、右折すると見えてくるのが水戸警察署、水戸地方裁判所などが並ぶ官庁街だ。このあたりが、旧水戸城の三の丸にあたる。

右手には、ここが水戸城であったことを示すものがある。

一面、草木が生い茂っているが、これが水戸城三の丸を守る大空堀で、写真の木々が並んでいる向こう側が城の内側となる。

大空堀の名に恥じない大きさには、少し驚く。おそらく、台地の方から敵が進行してきた場合に、食い止める要衝となるので、これだけ大きな堀を作ったのだろう。

この大空堀の内側を見ると、モダンな建物がそびえているのがわかる。

茨城県庁三の丸庁舎

これは、昭和5年に茨城県庁本庁舎として建てられた現・茨城県庁三の丸庁舎だ(本庁舎は郊外へ移転している)。威風堂々たる造りは、昭和初期の官公庁建築らしい。

現在も、いくつかの部署が入っているほか、NHKの文化センターや県の外郭団体の事務所としても利用されている。訪問時は土曜日だったが、内部に入れたので見学させてもらう。

なかなか趣ある県庁舎だが、ここに県庁舎が建てられたのにも訳がある。庁舎の裏手に少し茂みがある。

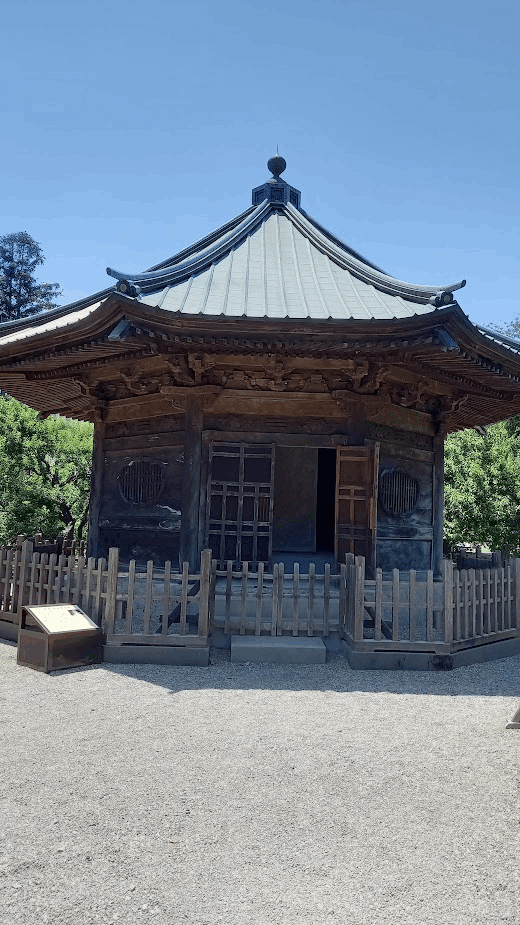

茂みの中には神社や八角形の建物がある。

弘道館

ここ、実は水戸藩の藩校として名高い「弘道館」の敷地にあたる。

弘道館は、水戸藩主・徳川斉昭が設立した藩校で、場所は水戸城三の丸が使用された。現在、茨城県庁三の丸庁舎が建つ場所も、もとは弘道館の馬場・調錬場があり、馬術や弓の訓練が行われていた。

明治維新後、弘道館を含めた水戸城跡は軍部の管轄となったが、弘道館の建物は、廃藩置県後に茨城県庁として使用されていた。

ただ、建物の老朽化・狭隘さが問題となり、建て替えが検討され、その用地として馬場・調錬場跡が候補となった。県は、地方行政を管轄する内務省を通して、候補地を管轄していた陸軍省と交渉し、陸軍省が所有する馬場・調錬場跡と内務省が所有していた茨城県内の原野を交換することで、馬場・調錬場跡を県有地とし、明治15年にこの地に庁舎を新築した。なお、現在残る三の丸庁舎は、さらにその後、建て替えられたものである。

また、県庁舎としての役割を終えた弘道館は幼稚園や小学校として利用されながらも、明治14年に公園の認可を受け、現在も都市計画上は公園という扱いがなされている。

弘道館の建物の一部は、現存しており、見学可能だ。入口は、県庁舎がある方とは反対側なので県庁舎と弘道館を迂回するかのうように、北側を走る道を進んでいく。

旧二の丸地区

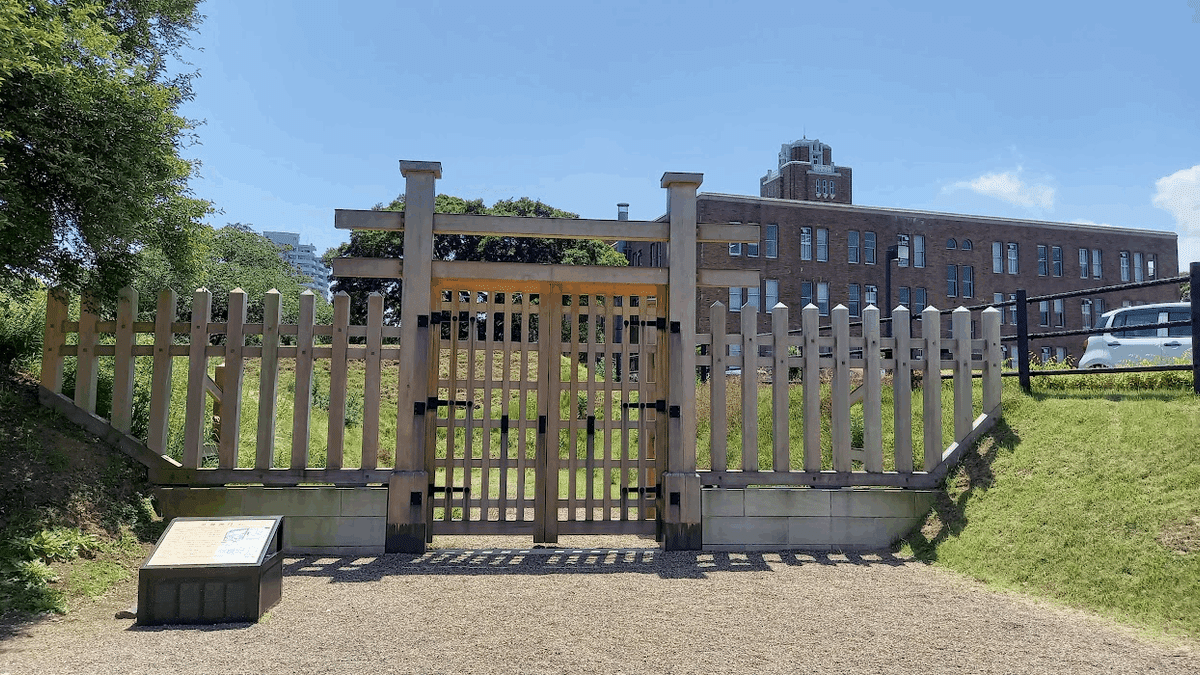

弘道館正門の前には、三の丸と二の丸を結ぶ大手橋がある。

冒頭で触れたように、三の丸と二の丸の間には大きな堀があるため、大手橋はその堀に架かっている。ちなみに、この三の丸と二の丸を分かつ堀だが、現在は以下のようになっている。

なんと、堀は県道232号、つまり道路になっているのだ。大手橋も下から見るとこのような感じ。

とても深い堀であることは、よく分かるのだが、堀跡を道路へ転用するとは、なかなかの利活用方法だ。

また、大手橋を渡り、二の丸エリアに入ると、今度は学校だらけで驚かされる。もともと、水戸城二の丸は水戸藩の政治の中枢機能が置かれた場所であったが、現在は完全に文教地区となっているのだ。

二の丸エリアだけでも、茨城大学教育学部附属幼稚園・小学校、水戸市立第二中学校、茨城県立水戸第三高校がある。

旧本丸地区

学校が立ち並ぶ二の丸エリアを抜けると、今度は本丸へと続く橋が見えてくる。橋の下、つまり堀の跡はどうなっているかというと・・・

線路が通っている。実は、水戸城本丸と二の丸の間の堀は、JR水郡線として利用されている。二の丸と三の丸の間の道路への転用といい、水戸城跡はフル活用されていると言ってよい。

極めつけは、本丸跡で、こちらはすべてが茨城県立水戸第一高等学校・附属中学校の敷地となっている。

学校敷地内なので、基本的には立ち入れないのだが、学校敷地入ってすぐにある水戸城唯一の現存建築物である薬井門の見学だけは可能だ。

このように、水戸城跡は県庁・公園・学校・道路・鉄道と徹底的に利活用されている。全国の他の城跡でも、このように利用される例はあるのだが、水戸城跡はいわば城跡利用方法を網羅した教科書ともいえる、徹底した利活用ぶりなのだ。

近年の整備:"城らしさ"の回復

県庁・公園・学校・鉄道など、いずれも日本が近代化を進める中で新たに求められるようになった都市機能であるので、近代以降の水戸の歩みや城跡利用を考える上では、水戸城跡は非常に面白い題材ではある。

ただ、ここまで有効活用されてしまうと、もともとの城らしさが失われてしまう。御三家の居城・水戸城のイメージが広まっていないのも、そのためだろう。

このような状況に対して、水戸市は水戸城跡の整備を進め、水戸城跡は”城らしさ”を取り戻しつつある。

2010年に水戸市は「水戸市歴史的風致維持向上計画」を策定し、これに基づいて水戸城跡に関する様々な事業・具体計画の策定を進めてきた。特に大きな事業は、水戸城大手門・二の丸角櫓の復元であろう。

水戸城大手門の復元

水戸城大手門は、三の丸と二の丸の間にかかる大手橋の付近にあった。建物は失われ、以前は自動車も通行する単なる道路だった。しかし、水戸市はこの復元を実施し、2019年に竣工した。

かつての材料や工法を用いて復元された大手門は、櫓門としては日本でも最大級を誇るもので、水戸徳川家の権威を感じさせる。

水戸城二の丸角櫓

大手門と並行して復元事業が進められたのが、二の丸角櫓だ。こちらは2020年に竣工し、現在は内部の見学もできる。

なお、二の丸角櫓は水戸駅からも見える位置にあり、多くの人に「ここにかつて城があった」ことを知らしめる効果は期待できそうだ。

参考文献

いばらき観光キャンペーン推進協議会「弘道館」https://www.ibarakiguide.jp/kodokan/history.html

水戸市(2010)「水戸市歴史的風致維持向上計画」https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000294/001005/bunnka/p005799.html

水戸市(2019)「水戸市歴史的風致維持向上計画(第2期)」https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000294/001005/bunnka/p020992.html

森山英一(2017)「存城と廃城 -城はいつ終わったのか-」『平成28年度 遺跡整備・活用研究集会報告書』奈良文化財研究所https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2018/01/20161216report.html