ストーリーで考える筋の良い企画の作り方【後編】企画ストーリー化の手法【企画の道具箱 #17】

はじめに

みなさん、こんにちは!今回はストーリーで考える筋の良い企画の作り方の前編・後編のうち後編の話をします。前編では、企画をストーリーで考える理由について説明しました。今回は企画をストーリー化するまでの手法を例を交えて説明します。

①前編:企画をストーリーで考える理由

②後編:企画ストーリー化の手法(ストーリードリブン型プランニングの進め方)(今回の記事)

1. ストーリードリブン型プランニングの全体像

それでは、”新たなサービスの企画”や”ビジネスの企画”と言ったシーンにおける企画の作り方となる、ストーリーで考え、検証で磨く「ストーリードリブン型プランニング」の手法を紹介します。

ストーリードリブン型プランニングは、大きく3つの手順で実施します。

手順① サービスのコンセプトを定義

最初からストーリーを作るのではなく、まずはサービスのコンセプトを検討します。手順② ストーリーを作成

いよいよ本丸のストーリー作成です。手順①で定義したコンセプトをインプットとして、3つのステップ+議論でストーリーを作ります。

<STEP1>コンセプトをインプットに大枠のストーリー図を書く

<STEP2>メインストーリーを磨き、各要素の前後関係と波及効果の繋がりをチェックし解像度を高める

<STEP3>カギとなるアクション&波及効果と各指標を抽出する

<議論>企画メンバーでディスカッションしながら精度を高める手順③ 検証ポイントの見極め

作成したストーリーを実現する上で、この先何を検証していくべきか?を明らかにします。

2. ストーリードリブン型プランニングの題材

ストーリードリブン型プランニングの進め方を実例を通して紹介します。題材は、“百貨店向けの新サービスである体験型店舗”です。

少々古い話かもしれませんが、少し前を思い出していただき、コロナ禍で遠のいてしまった顧客をリアル店舗へ呼び戻すことを狙った百貨店の新サービスと捉えて読み進めてください。

3. ストーリードリブン型プランニングの手順

【手順①】サービスのコンセプトを定義

前述した通り、最初からストーリーを作るのではなく、まずはサービスのコンセプトを検討します。

今回は新たな百貨店のコンセプトを「デジタル×リアル×魅力的なコンテンツによる、ここでしかできない新しい体験を提供する店舗」とします。

本記事ではストーリーの作り方を主題としていますので、ここではこういうコンセプトを定義したものと捉えて読み進めてください。

コンセプトの作り方はまた別の記事で紹介する予定です。

【手順②】ストーリーを作成

この手順②が戦略ストーリーを作る中心部です。手順①で定義したコンセプトをインプットとして、「3つのステップ+議論」でストーリーを作っていきます。

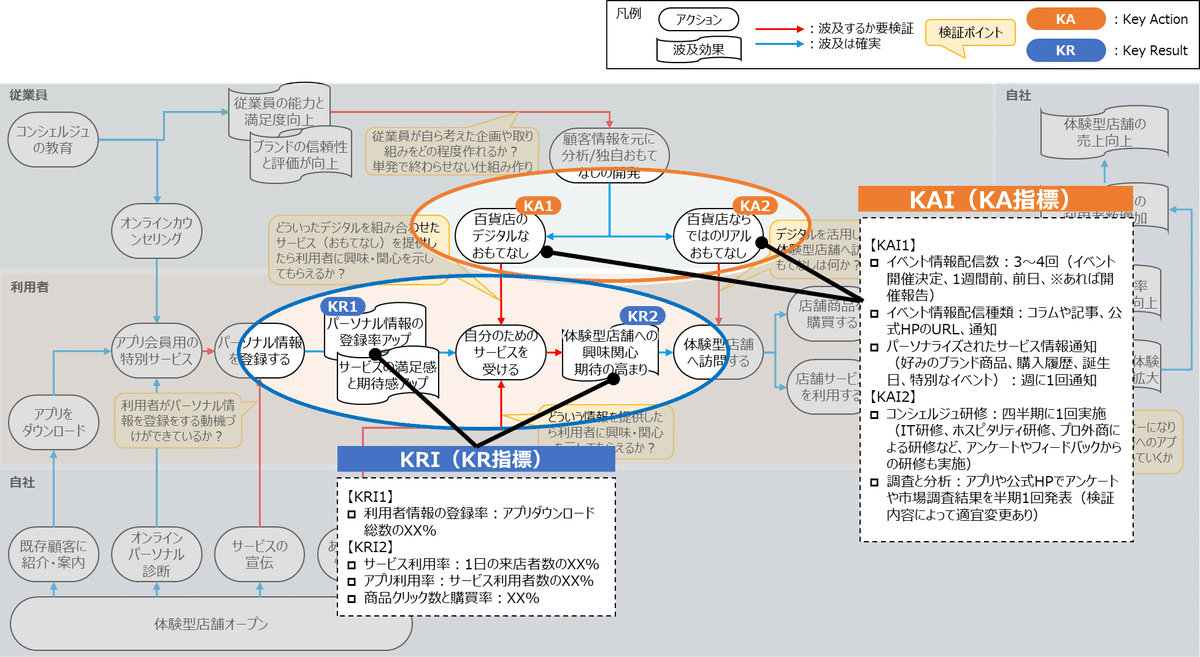

最初にストーリー図の完成型をお見せします。この完成型へ向けてステップ単位に順を追って説明します。

<STEP1>コンセプトをインプットに大枠のストーリーを書く

本章では、ストーリー図の書き方と考え方に分けて説明していきます。

■ストーリー図の書き方

ストーリー図は、主に「アクション」と「波及効果」の要素で表現します。

「アクション」は登場人物のやるべき/やってほしい行動を表した要素です。

「波及効果」は登場人物がアクションしたあとの期待する結果となる要素です。

「アクション」と「波及効果」の各要素を線で結ぶことでストーリーとしての繋がりを持たせます。

線の使い方として、赤線は繋がりが今後検証が必要になるもの、青線は検証せずとも繋がりは確からしいだろうとするものです。

検証ポイントの吹き出しは、赤線箇所で何を検証するかを備忘として記録するために使います。

KA/KRの使い方は後段でも解説しますがここではこんなものだと捉えてください。

KAはKeyActionのことで、「アクション」のうち最も重要と考えられる要素にマークします。

KRはKeyResultのことで、「波及効果」のうち最も重要と考えられる要素にマークします。

■ストーリーの考え方

ストーリーに落とし込むときは、スタートとゴールを決めて、途中の要素を考えていきます。以下の(1)から(3)を実施します。

(1)取り組み全体を開始する施策を考える【スタート】

⇒「体験型店舗をオープンする」というアクションをスタートに配置します。(上図の左下の部分)

(2)期待する効果を言語化しゴールを設定する【ゴール】

⇒「『体験型店舗の利用者増加』により『体験型店舗の売上向上』を目指す。」を波及効果としてゴールに配置します。(上図の右上の部分)

(3)スタートからゴールへ向かう途中にある「取り組みの価値を高める施策」や「波及効果」を考えてストーリーの要素、活動を洗い出す【要素洗い出し】

⇒上図の真ん中の部分に相当します。経験的に各要素の洗い出しは登場人物をもとに洗い出すと進めやすいです。今回のサンプルでは、登場人物を「利用者」、「自社(経営)」、「従業員(現場)」の3つに分けて考え、各々でどのようなアクションがあるのか、それによる波及効果は何かを挙げていきます。

特にこの(3)をどのように書いていくか?は、検討しているサービスの優位性や自社の強みとなる組織能力にも着目して記載することをおススメします。なぜなら、サービスを生み出す以上、「競合を意識しどのように差別化を図っていくのか?」や「自社の強みをどのように活かしていくのか?」は筋の良い企画を作る上での重要な論点となるからです。

<サービスの優位性>

サービスの優位性とは、サービスを提供する上で他社とは異なる自社なりの位置づけを持つことです。

要素単一の強みではなく、要素が繋がって生まれる流れで勝負するストーリーとしての発想で、「百貨店のデジタルなおもてなし」が「自分のためのサービスを受ける」に繋がり、それが「体験が店舗への興味関心、期待の高まり」という波及効果になる、といったイメージです。

そして、単にデジタル活用といった話だけでなく、パーソナライズされたサービスを提供するために利用者が好むブランドや最近の購入履歴をデジタルデータとして取得して、サービス提供に繋げていくといった狙いも見えてきます。こうすることで、他社とは異なるデジタル活用で他社とは異なる価値を利用者へ提供し、差別化を図っていきます。

<自社の組織能力>

自社の組織能力とは、サービスの優位性を実現するために必要な自社が持つ組織的な能力のことで、オペレーション力、マーケティング力、人材育成といった自社がこれまで長年培ってきたサービスを提供する上で下支えする独自の能力を言います。

今回の例では、「接客/店舗の立地/店舗イベント開催といったすでに持つ強みと体験型店舗が融合しているか?」や「体験型店舗によってこれまでの接客の質を向上させるフィードバックができるか?」という点に着目しています。

<STEP2>メインストーリーを磨き、各要素の前後関係と波及効果の繋がりをチェックし解像度を高める

ここまでで作成した大枠のストーリーを捉えサービスの大きな流れを作ります。ここでは、これをメインストーリーと呼ぶことにします。

このメインストーリーを磨きつつ、各要素の繋がりの妥当性をチェックしていく手順を説明します。

今回のメインストーリーは、利用者が「体験型店舗サービスの使い始め・離脱の危機」→「利用者のリピート利用を促す仕掛け」→「利用者にサービスの価値に気づいてもらう」→「利用者が体験型店舗サービスのファンになる」や「利用者がインフルエンサーとなって体験型店舗で得られた体験を発信してもらう」としました。

■メインストーリーの磨き方

メインストーリーはこれまで検討した要素を踏まえ、利用者に着目し利用者の「サービス利用のカスタマージャーニー(以下ジャーニー)」や「態度変容(*)」がどのように変遷していくか?を考えていくことで磨きます。

ジャーニー/態度変容で利用者の動きも考えつつ、ストーリーとしての要素に不足が無いか?を洗い出しながら配置していきます。

この辺りは、ストーリーとジャーニー/態度変容を行きつ戻りつを繰り返しながらブラッシュアップしていくイメージで進めて、ストーリーを磨き込みます。

(*)態度変容とは、あるサービスに対する利用者のロイヤリティ(好意、興味関心)をどのように高めるかの道筋を描いたものです。態度変容を詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。

■各要素の前後関係と波及効果の繋がりをチェックし解像度を高める

ここまで来るとある程度の流れができて、実現できそうな感覚が高まってきたと思います。さらに解像度を高めるために作成した各要素をチェックしていきます。

<「アクション」と「波及効果」を縦の流れと横の流れでチェック>

ここでは、個別の要素となっている「アクション」と「波及効果」に着目します。

「アクション」と「波及効果」は、登場人物の中で完結する横の流れと登場人物間にまたがる縦の流れのそれぞれの流れでチェックします。

横の流れは、利用者を主語として、メインストーリーを説明するための「アクション」と「波及効果」の要素が洗い出せているか?をチェックします。

例えば、「体験型店舗サービスの使い始め・離脱の危機」というメインストーリーの始まりに対してチェックする例です。

・利用者の「パーソナル情報を登録する」というアクションの結果、どういう波及効果をもたらすだろうか?とチェックする。

・波及効果として利用者の「パーソナル情報の登録率がアップ」に繋がっているのでメインストーリーを表現できている。

という具合で見ていきます。

縦の流れは、メインストーリーを強化するための繋がりとして、登場人物間にまたがる要素が複数洗い出せているか?をチェックします。

例えば、「利用者のリピート利用を促す仕掛け」というメインストーリーには、利用者の「自分のためのサービスを受ける」というアクションがあります。このストーリーを強化する材料として縦の流れをチェックする例です。

・利用者の「自分のためのサービスを受ける」前後で縦の繋がりはあるだろうか?とチェックする。

・登場人物間に跨る形で、自社の体験型店舗サービスから「あなただけの情報提供」というアクションが、利用者の「自分のためのサービスを受ける」に繋がっているのでOKとする。

・他にも縦の繋がりが出せないだろうか?

という具合でチェックします。

<連続する「アクション」の数をチェック>

ただし、「アクション→アクション→・・・・→波及効果」と波及効果までにアクションの要素数が多すぎる箇所がある場合は、そこだけ細かく要素を出しすぎているか、もっと手前で効果を得る何かの要素が必要なこともあるのでここもチェックすべきポイントとなります。

いくつかのケースが考えられるのでケース毎に対応策を示します。

【ケース1:細かくアクション要素を出しすぎている】

グループ化して整理する。または、実害はないためそのまま残してもよい。

【ケース2:波及効果要素の抽出漏れによりアクション要素に飛びがある】

アクション要素の連続性を追っていったときに文脈が異なるアクションが含まれている場合は、波及効果要素を途中に追加する。

【ケース3:無意味なアクション要素が連続している】

文脈上不必要なアクション要素を削除する。

<STEP3>カギとなるアクション&波及効果と各指標を抽出する

生み出したメインストーリーに沿って、カギとなるアクション(KA)とその波及効果(KR)を設定していきます。ここでは明確な正解は無いため仮説として定義します。

KA(Key Action)は複数あるアクションのうち、ストーリーを成功させる上でサービス提供側の重要な取り組みに対してマークを付けます。KAの実施指標をKAI(Key Action Indicator=KA指標)として設定します。KAIはアクションに対して設定する指標(先行指標)です。

今回の例だと、「百貨店のデジタルなおもてなし」というKAに対して「イベント情報配信、種類数、パーソナライズされたサービス情報通知」をKAIとして洗い出しています。

ここでは百貨店のデジタルなおもてなしとして、体験型店舗サービスの利用者向けアプリを作る想定で、広くアプリへイベント情報を配信したり、利用者個別の特性に応じた個別のサービス情報を通知することを起点にサービス利用を促すことを想定しているため、上記のアクションをKAとしてマークしました。

KR(Key Result)は複数ある波及効果(途中結果)のうち、ゴールに近づくための重要な波及効果を指します。KRを測定するための指標をKRI(Key Result Indicator=KR指標)として設定します。KRIはアクションの結果、波及効果などを経て現れる結果の指標(遅行指標)です。

今回の例では、利用者の「体験型店舗への興味関心期待の高まり」というKRに対しては「サービス利用率、アプリ利用率、商品クリック数と購買率」をKRIとしています。

利用者の興味関心という定性的な内容に対して、定量で評価するため体験型店舗サービスのサービス利用率、アプリの利用率、またアプリで商品を見たり操作したりした結果と実購買の関係を数値で評価することを想定しました。

<議論>企画メンバーでディスカッションしながら精度を高める

いよいよ手順②の最後の工程です。

ストーリーは複数メンバーで壁打ち、ディスカッションしながら磨き上げてください。 便宜的に<議論>を最後の工程として記載しましたが、実際の検討シーンにおいては<STEP1>の段階から要所要所でディスカッションしながら進めることをおススメします。

やはり一人で考えるよりは、人と話したりディスカッションしたりしながら解像度を上げていく方がより良いものに近づく可能性が高いです。

【手順③】検証ポイントの見極め

作り上げたストーリーの中でストーリーの繋がりに確証が持てない不確実性が高いポイントやノックアウトファクターを見極め今後の検証対象とします。

不確実性が高いポイント・・・実現性が確かでない要素や抽象度が高すぎる要素

ノックアウトファクター・・・その要素が成立しないとアイデアそのものが崩壊してしまうものや他の要素への影響が大きい要素

ストーリーの図では赤線が検証すべき繋がりです。ストーリーはおおよそ左から右へ流れていきますので、時系列がより前にある赤線から優先的に検証すべきポイントとして洗い出しをしていきます。

※検証の考え方、方法についてはこちらの記事でも紹介していますのでぜひご覧ください。

ここまでできたらストーリーは完成です。このように、ストーリードリブン型プランニングとは、「ストーリーを中心に置きながら企画を磨く」といったストーリー中心の企画作りの手法です。

おわりに

今回の記事では企画をストーリーで考えるための手法「ストーリードリブン型プランニング」をお伝えしました。

改めて、前編の記事を読み直し再度本記事を読んでいただくことでさらに理解が深まるのではないでしょうか。

また、企画を進める上で関連する記事も本文中で紹介していますのでぜひ活用してみてください。

この「現場で使える!コンサル道具箱」は、その名の通りすぐに現場で使えるコンテンツを無料で紹介しているnoteです。

あなたの欲しい道具が探せばあるかも?ぜひ他の記事もご覧ください!

ウルシステムズでは「現場で使える!コンサル道具箱」でご紹介したコンテンツにまつわる知見・経験豊富なコンサルタントが多数在籍しております。ぜひお気軽にご相談ください。