ZINE製作記録②どうやってZINEを作るのか〜アナログ過程〜

こんにちは。手帳めくリエーターのharukaです。

今日は、1月から本格的に製作を始めた自費出版の冊子=ZINE についてのあれこれをお話します◎

製作記録①はこちら↓

製作記録①では、「なぜ作るのか?」という

理由ときっかけのお話をしました。

今回は、具体的に「どうやって作るのか?」のアナログ過程について記録していきたいと思います◎

テーマ決め:ZINEで表現したいことは何?

記録①に書いた通り、私は自分の性格的にある程度予定を決めてしまわないといつまでたっても作ろうとしないとわかっていたため、「スクール」に通う事を決めました。

しかし、ZINEはわざわざスクールに通わなくても、いつでも誰でも作れるものです。

極端な話、ペンと紙さえあれば、誰だってできちゃうもの。

とは言え、そのZINEを作る上で「表現したいことは何なのか?」という部分が明確でない限り、なかなか形にはできません。

ZINEスクールでも、そのへんの「軸」「素材」「構想」という中心部が一番重要だよ、ということを教えて頂きました。

イラストレーターの方であれば、「自分の作品をまとめて、一人でも多くの人に作品を見てほしいから」という気持ちが軸になり、イラストが素材になる。

写真を撮ることが好きな人であれば、「カメラを通して見えた世界を、作品として残したいから」という気持ちが軸になり、写真が素材となる、など。

私の場合は、その素材が「手帳」でした。

手帳を書く趣味を8年以上続け、毎日毎日文字を書く習慣を続けたら、本当に日々が面白くなってきて。その気持ちを少しでも多くの人に伝えることで、私ももしかしたら誰かのわくわくを掘り起こすお手伝いができるかもしれない。

それが私の表現したいことでした。

そうと決まればするすると製作活動が進みそうなものだけど、実際はそういったテーマを固める工程が、私の中では一番難しくて楽しくて深かった!

情報集め:世の中にどういうZINEがあるのかを知る

ZINEのテーマをふんわりと決めても、そもそもZINEって何なんだ?みんなどうやって作ってるの?という大枠の部分が見えてこないと私は前に進めないタイプでした。

なので、スクールで教えて頂く情報の他に、ZINEの作り方を紹介しているブログやサイトをとにかく事前に調べ、たくさん読みました。

また、ZINEを置いている本屋さんにも行ってみたり。実際に触ってみると、「あぁこういうのもZINEって言っていいんだ」「ZINEって本当に自由なんだ」と気付きます。

私はZINEを「自費出版の冊子」と表現してますが、別に「冊子」である必要もなくて。

ポストカードみたいな紙を封筒に入れているものもあるし、別に綴じてなくたっていい。

紙のサイズだって、A5でもB6でもいいし、形だって四角でも丸でもいい。

色んな種類の紙を使ってもいいし、サイズがバラバラの紙を綴じてもいい。布でもいい。

とにかく、好きなように作ればいい。

だから、楽しいし、面白いのです。

世の中にどんなZINEがあるのかを知って、好きな要素をどんどん取り入れて、世界に一つだけのZINEを作る準備を進めました。

製作開始:台割とダミー本の作成

ZINEのテーマを決め、どんなZINEにしたいかを考えたら、「台割」を作って構成を固めます。

台割とは、冊子を作るときに、一度に何ページを印刷するか、各ページの内容をどうするかを割り振ることです。

私はこの台割を、結果的に何度も何度も書き直すことになりました笑

テーマを「手帳」にすると決めても、どういう切り口で表現するかがなかなか決まらなくて。決まっても、またやり直して。

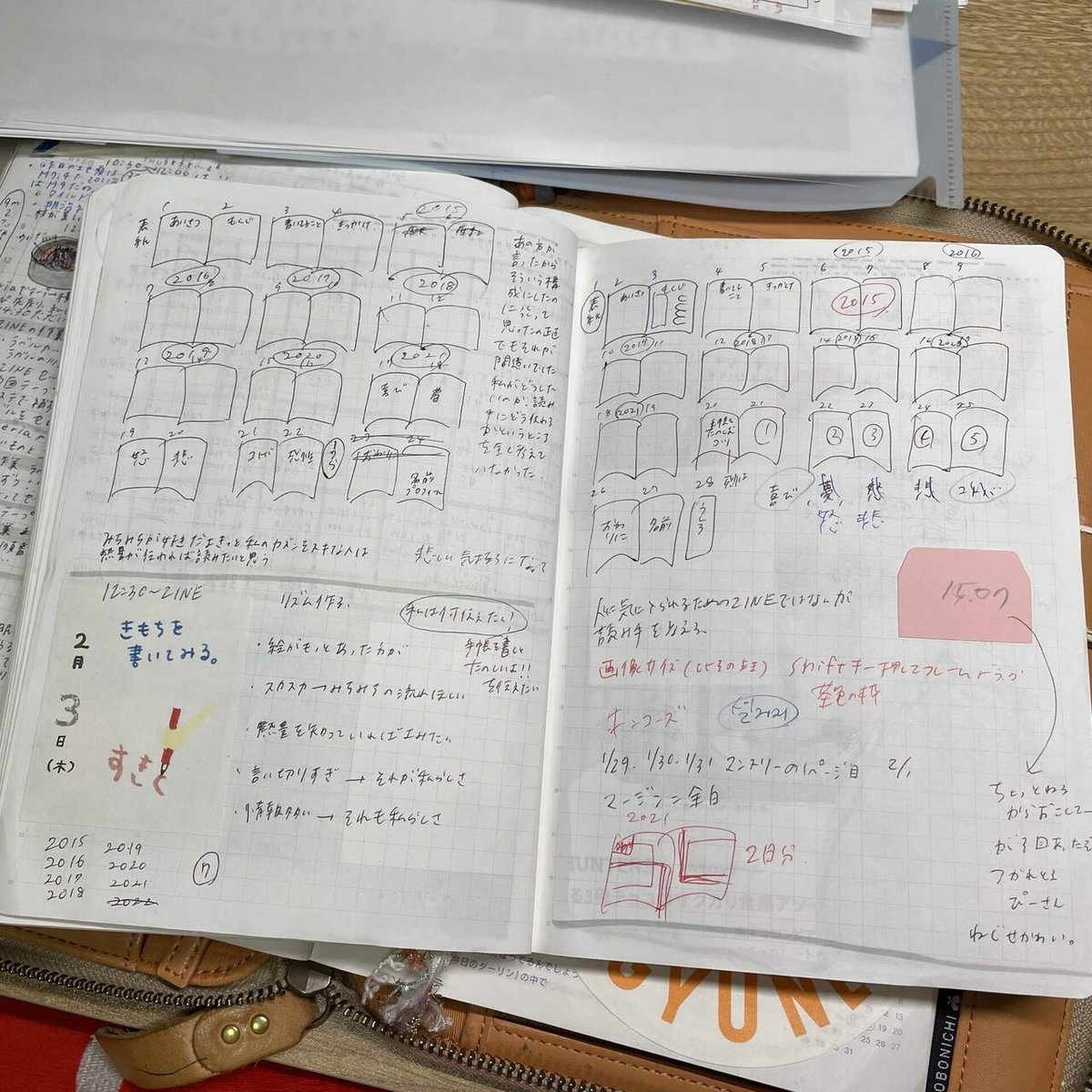

素材は「手帳」であり、過去の歴代手帳の中身から紹介したい部分をピックアップすることだけはブレなかったので、まずは「過去の手帳をひたすら読み返して、ピックアップしたいページの日付をメモ」することから始めました。

この、日付を抜き出す作業においても、「なぜこのページをピックアップしたいのか?」を決めないとふわふわしてしまうと思ったので、私は「感情」や「行動」にフォーカスを当ててみることに。

「嬉しかった日」「悲しかった日」「怒った日」など、日常に転がっているいろ〜んな感情が表現されているページを抜き出す。

「旅行」「近場おでかけ」「喧嘩」などのできごとを軸に抜き出す。

ひたすら手帳を読み返し、日付をメモ。読み返し、メモ。を繰り返し、何ページ分も抜き出しました。

最初はページ順番をを入れ替えた時に移動させやすいように、付箋にメモして貼っていく方式の台割りを作りました。

そして注目したページの写真を撮影していく。

ここからいくつかの要素に絞り、台割りを完成させたら次は「ダミー本」を作ります。

ダミー本は、実際の完成イメージを掴むために、差し込みたい写真をプリントして紙ベースで「冊子」の状態にしたもののこと。

私はA5サイズのZINEを作ろうと決めていたので、A4の紙を半分に折って、そこにプリントしたい素材を貼っていきました。

手書きベースのZINEを作る予定だったので、「感情」にフォーカスを当てて実際の手帳の中身のように書いた文字と、手帳の中身の写真を並べました。

ダミー本を作って、紙ベースの見開きページを見てみると、いろいろな調整が発生します。

私の場合は、ZINEスクールで先生やスクール生の皆さんに生の声をその場で聞くことができたので、本当にありがたかった。

これを一人で作ると、きっと何が正解なのかわからなくなって沼にはまる(笑)

ダミー本を作った上での気づきは

・とにかく文字が多くて読みにくい

・手書きと写真のアンバランス加減がすごい

・「文字を書いていたら日々が面白くなってきた」という本来伝えたいことが伝わらない

などなどでした。

とにかくいろんな意見を頂いて、ZINEに対して言われたことがまるで自分そのものに対して言われたことみたいに聴こえて(聴こえてってか本当にそう)めちゃくちゃ凹みながら書いた記事がこちら↓笑

1/29にダミー本に対してごりっごりのダメ出しを頂き、また2週間後の授業では修正したダミー本を発表する機会が待っていたため、この2週間が勝負でした。

そして自分で言うのもなんだけど、この2週間で本当に成長した!!偉いぞわたし!!!笑

軌道修正:合言葉は「引き算」

頂いた意見をもとに、またも台割を書き直します。

「感情」にフォーカスを当てたページを抜き出して紹介する構成にしていたけれど、そうすると歴代の手帳の使い方がどう変化しているかが伝わらなくてもったいないのでは?という意見を頂いたので、「感情」というキーワードはなくすことに。

そしてそれと同時に、手書きのページと手帳の中身写真が合わなすぎることに改めて気づいたため、手書きの要素も綺麗に削除しました。

そう、つまり、すべて振り出しに戻ったの、、、笑

ZINEの製作過程前半ではこの手書きのページを書くことに一番時間と愛を注いでいたので、この手書き案をすべてなくすのにはとっても勇気が入りました。

でも私のZINEに必要なのは「引き算」であり、潔く一から考え直した方がいいものができると信じてさようならしました。ありがとう、手書き案たちよ。

そしてここから、手書きではなくテキストを打ち込んでいく過程に入ります。

以上が「どうやって作るか?」のアナログ過程でした。

次回は、使用した「In Design」の素人目線からみた使い方紹介と最終調整の模様を紹介します。

読んでくれた人、ありがとう!!!