「こども家の光」という雑誌、知っていますか?

私が子どものころに読んだ雑誌に、「こども家の光」というのがありました。これまで、この雑誌についてだれとも話したことがないので、ここで話題にしておこうと思います。

「こどもの家の光」という雑誌、知っていますか?

話題にしてこなかったのは、特別イヤな思い出があるわけでなく、むしろ楽しかったし、勉強にもなりました。おそらくだれも知らないだろう、と勝手に思い込んでいたからでしょう。

月刊誌「家の光」について

「家の光」は宗教団体の雑誌ではありません。農協(JA)グループの出版団体である「社団法人家の光協会」が発行している月刊誌で、主に農協組合員向けの生活情報誌です。

この雑誌は、特に農村の家庭で広く読まれていて、実用的な生活情報誌としての性格を持っています。農協を通じて配布されています。「家の光」は、1925(大正14)年に創刊されていますので、今年が100周年という歴史がある月刊誌です。

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=339689179

「こども家の光」と「家の光」は、どう違うの?

月刊誌「家の光」という雑誌の付録・別冊として、「こども家の光」が発行されていました。いつ登場したのかはわかりませんでしたが、おそらく戦後のベビーブーマー世代が子どもになる昭和30年代に、農村の子ども向けの別冊が発行されたのでしょう。

どのようにして「こども家の光」を買っていたのか?

私の実家は兼業農家だったので、農機具や肥料などの農業用品は、農協から購入するしかなかったので、それと抱き合わせで、雑誌「家の光」も(半ば強制的に)定期購入していたのでしょう。

今はどうなっているのか分かりませんが、当時は、農家が農協から物品などを購入する際には、多くの場合、現金取引きではなくて、農協に預金口座があって、そこからの引き落としになっていました。農産物を出荷すれば、その収入が口座に振り込まれていました。「家の光」の代金も口座から引き落とされていたのだと思います。

今は、書店で「家の光」買えますか?

「家の光」は、現在でも家の光協会から定期購読するか、JAの店舗などで購入できますが、一般の書店では販売していません。Amazonでも扱っていないようです。

現在の発行部数は、はっきりしませんが、おそらく50万部前後ではないでしょうか。雑誌の売り上げ減少や、休刊・廃刊が話題にのぼる昨今ですが、返品もほどんない、隠れた“優良雑誌“ではないでしょうか。

雑誌「こども家の光」は、今でもあるの?

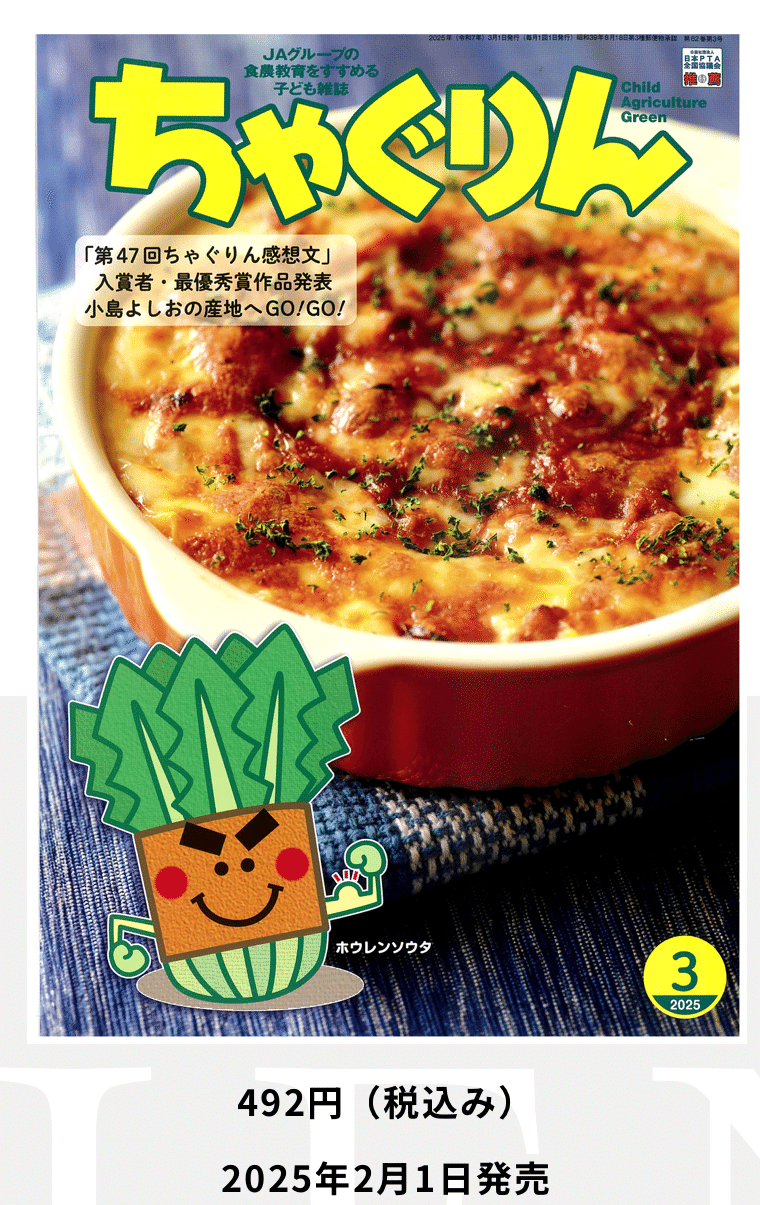

その後、1965(昭和40)年に、「こどもの光」として独立して創刊されました。さらに、1993年に雑誌名が「ちゃぐりん」となり、現在でも発行されています。子ども(チャイルド)と農業(アグリカルチャー)の組み合わせだそうです。

「こども家の光」には、どんなことが書いてあったのでしょうか?

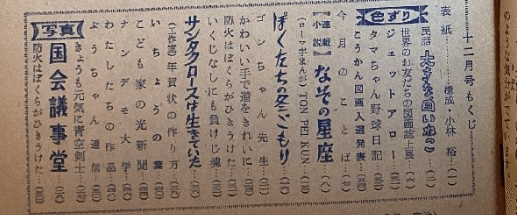

マンガ、連載の物語、クイズやなぞなぞ、世界各地の情報、最新の科学技術、工作教室、懸賞募集など、子どもが興味を持ちそうな話題が満載でした。

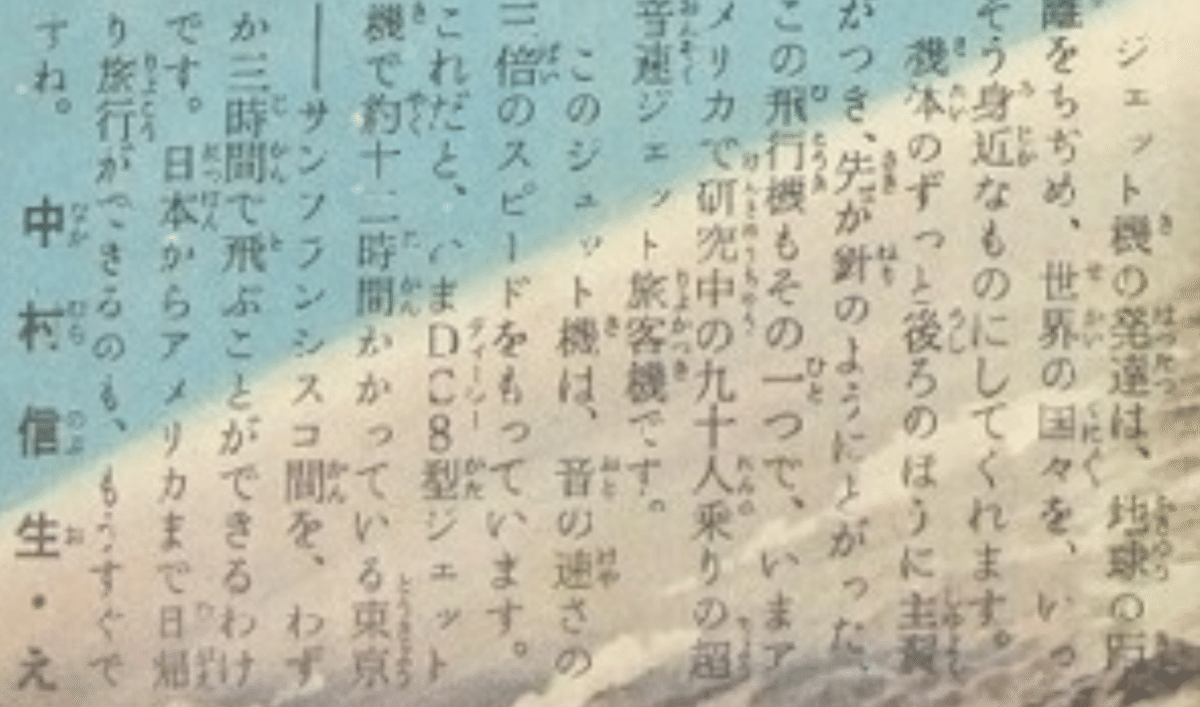

東京ーサンフランシスコを3時間で飛行するという超音速ジェット機の紹介記事ですが、3時間というのは、まだ実現していないですね

ダグラス社のDC-8機は、1961年に旅客機として超音速飛行を初めて達成したそうです

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ダグラス_DC-8

町内には書店はなかったので

「こども家の光」は月刊誌なので1ヶ月かけて読むことになり、隅から隅まで読んでいました。

そのためか、私は幼いころから、マンガ本を読むという習慣がありませんでした。自分でマンガを買った記憶は、2、3回しかありません。歩いて行ける範囲には本屋がなかったのも大きな理由です。

「こども家の光」で読んだ内容は、ほとんど忘れてしまいしたが、くだらないなぞなぞを1つだけ覚えています。

レストランで、外国人の男の人が注文するときに、日本語が話せないので、隣のテーブルにあった、お皿を指さしています。その皿には何ものっていません。彼は何を頼みたいのでしょうか、といったなぞなぞでした。外国人男性が必死に、隣のテーブルの皿を指さしているイラストもありました。

きめ細かい工夫がされていて、海外の情報も充実

各ページ下の欄外に、ミニクイズが書かれていて答えは次のページにあるという、きめ細かい工夫がされていました。

取材はどうしていたのでしょう 記者さんが実際に行ったのでしょうか

どういうわけか、海外の情報はかなり充実していて、いつかは外国に行ってみたいなと思っていたことが、ずっと頭の隅にあって、それが今の旅行好きにつながっています。

勉強・遊び・工作のパートナー

私の生まれ育った町には、書店や図書館はありませんでしたから、テレビやラジオぐらいしか情報を得る手段はなかった中で、この「こども家の光」は、貴重な情報源であり、遊びや勉強のパートナーでした。

新幹線が登場する前の昭和30年代後半には、新幹線がいかに速い乗り物なのかを説明するカラー記事が載っていて、いつか「夢の超特急」に乗ってみたいなと、胸を膨らませたものです。

役に立った工作教室

くだらないなぞなぞの他に、もう一つ覚えているのが、工作教室です。紙粘土を作る、という記事を参考にして、夏休みの工作の作品を作ったことがありました。

私が作ったやり方に近い、紙粘土の作り方を紹介しているWebサイトがあったので、紹介しておきます。

作り方は、きわめて簡単。新聞紙をちぎって水に浸して、ふやかす。そのふやけた紙に、でんぷんのりを混ぜてこねて、粘土の状態にする、という方法で、普通の家庭にあるものだけを作る方法です。おそらく現在では、夏休みの自由研究キットなどが販売されていて、それを買ってきて、それをそのまま作るというのが主流だと聞いたことがあります。

紙粘土で何を作ったか

私は、この素朴な方法で、茶わんを作ったのですが、水を入れると、またふやけてしまうという、失敗をやらかしました。おそらく固まった茶わんにニスを塗れば良かったのですが、ニスがなかったので、2回目は、要らなくなった瀬戸物の茶わんの外側に、紙粘土をかぶせて、外側は紙粘土で固めて、内側は瀬戸物という変な茶わんが出来上がりました。

学校に持って行きましたが、もちろん金賞などはもらえなかったのですが、しばらく、わが家の猫のエサ用の茶わんとして使われていたので、記憶に残っています。

ここまで読んでいただき、誠にありがとうございます。この投稿がやっと100件目となりました。これからもよろしくお願いします。

次の記事もよろしかったら、お読みください。