だれでも見たことのある、岸田劉生の「麗子像」をじっくり観てみよう

美術の教科書などで、だれでも一度は見たことがある岸田劉生の「麗子像」について観てみましょう。

麗子微笑 岸田劉生 1921年 東京国立博物館所蔵

1921(大正10)年 東京国立博物館

この絵は東京国立博物館(東京・上野)が所蔵していますが、2023年3月〜5月にかけて東京国立近代美術館(東京・竹橋)で開催された、東京国立近代美術館70周年記念展『重要文化財の秘密』で私は観ました。

タイトルは一般には「麗子微笑」とされていますが、「麗子微笑 青果持テル」となっている場合もあります。確かに麗子は右手に青いみかんを持っています。でも、よく見ると、人差し指と親指で少し不自然な持ち方をしています。

なぜ、「麗子微笑」だけが、とりわけ有名なのか?

岸田劉生(1891 - 1929年)は、娘の麗子(1914 - 1962年)を70枚以上描いたと言われていますが、現在では50作前後が残っています。その中で、8歳の姿を描いたこの作品がどういうわけか、最も有名な「麗子像」となっています。

数多くの麗子像の中で、これだけが国の重要文化財に指定されています。なぜこの作品が美術の教科書にも載るほど、有名なのでしょうか。どんな美術的な価値があるのでしょうか。

細密画の影響を受けて

麗子が肩に掛けている手編みの毛糸のショールは、きわめて精緻で写実的に描かれています。分厚いおかっぱ髪や顔の部分より、かなり緻密な描写です。

劉生が20歳代のころに最も影響を受けたのは、ポスト印象派のゴッホ、ゴーギャン、セザンヌらでした。絵の道を目指したのは17歳、白馬会洋画研究所に入り黒田清輝に師事していますが、ポスト印象派との出会いが大きな転機となりました。これを自分自身で「第二の誕生」と呼んでいました。

1435年頃 ブルケンタール国立博物館(ルーマニア)

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/青い帽子の男

特に、劉生の画風に大きな影響を与えたのは彼が、雑誌に載っていたアルブレヒト・デューラーやヤン・ファン・エイクといった北方ルネサンスの画家たちの細密描写の絵を見た時です。彼がそれまでに出会ったことのないほどの精緻で写実的な西洋絵画でした。

忘れがたい不思議な違和感を覚えるのはなぜか

この「麗子微笑」を初めて見た人の多くは、なにか忘れ難いものを感じるはずです。特徴的なのは、異様に分厚いおかっぱ頭、細長い切れ目、口角が少し上がって微笑んでいる顔。その顔が横に少し引き伸ばされたような印象を受けます。

微笑みそのものは、モナリザのそれを意識して描かれたのではないかと言われています。

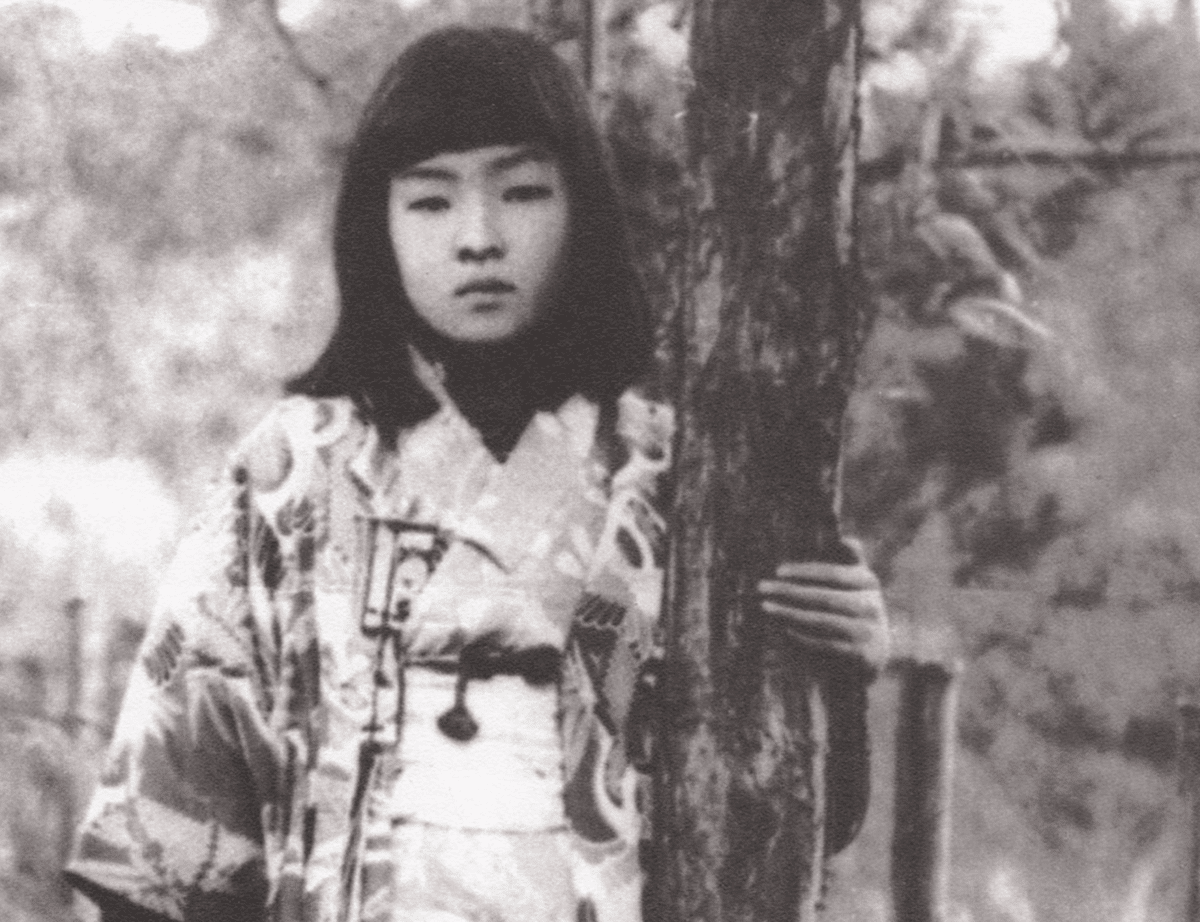

モデルの岸田麗子さんは、ほんとうにこんな顔だったのでしょうか。写真を見ると、もう少し面長ですね。

麗子を溺愛した岸田劉生

絵全体から、不思議な雰囲気を醸し出しています。父親が愛娘を描くのですから、愛情あふれんばかりの絵になってもよさそうです。実際には、岸田劉生は、麗子を溺愛していました。岸田は丁寧な日記を残しています。

麗子が生まれた時に、劉生は日記に次のように書いています。

「美しくなれ、丈夫に育て。俺達はきつと御前を生涯愛してやる」

美しくなってほしい、という願いから「麗子」と名づけたのは明らかです。

1921(大正10)年 上原美術館(静岡県下田市)

上の絵も同じ年の1921年に描いていますが、顔だけ見るとほとんど変わっていません。右手に何かを持っている点も共通です。ここでは花を一輪持っています。

麗子像は、みんな同じような麗子なのか

これ以降の麗子像も、顔に関しては同じ感じあるいは、もっと“先鋭化“したものになります。しかし、2023年の東京国立近代美術館70周年記念展には、下の麗子の肖像画も展示されていました。これは劉生の油彩画としては初めての麗子像となります。

これ、同じ麗子さんなの? と思ったほど、目がぱっちりしています。

1918年(大正7年) 東京国立近代美術館

五歳というのは数えで、満4歳の麗子像

「麗子微笑」より3年前の作品ですが、素人目には、ずいぶん画風が異なるような気がします。実は、この時期の劉生は、北方ルネサンスの代表的な画家・アルブレヒト・デューラー(1471 - 1528年)から強い刺激を受けた直後でした。

劉生の日記には、次のような記述があります。

「はじめデューラーの深さにはとてもおよばないという絶望的な気持になった。しかしそうした深さを得るまでは幾度でもやると決心して制作にかかり、ともかくもある進歩の自覚を得るまでに至った」

麗子は、いつも右手に何かを持っている

5歳の麗子も、右手に花を一輪持っていますが、これはデューラーの真似と言ってもいいかもしれません。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/自画像_(デューラー、1493年)

五歳の麗子は、バランス的に、体に比べて顔が大きいような気がしますが、かなり写実的で着物や頬の膨らみなどの描写はさすがだと感心します。さらに、「麗子微笑」に感じられる、奇妙で不思議な違和感は、この五歳の麗子像には感じられません。

かすかな微笑みが魅力の一つかも

麗子の右手の描き方に注目すると、幼女らしい手というよりは、年配の女性の手のようにも見えます。

多くの麗子像は、赤い着物を着ている

一度見たら忘れられない「麗子微笑」の違和感は、横長ぎみの顔の微笑み、口角が上がっていること、切れ長の目などの表情全体からくるのでしょう。一方、毛糸の肩掛けは、精緻に写実的に描かれていて、肩掛けや帯の朱色が鮮やかに輝いています。暗い背景は、独特の微笑みと鮮やかな赤の麗子像を、際立たせるのに一役買っています。

こういったことすべてを岸田は意図的に狙って描いたのでしょう。愛娘に対する強い愛情が、このような形で表出したのです。

でも、麗子像の中で、劉生自身が最も自信作だと思っていたのは、重文の「麗子微笑」ではなく、下の「童女図」です。

神奈川県立近代美術館

劉生は日記にこの「童女図」について、次のように書いています。

「これは余の肖像画の中でも最もすぐれたものであらう」

この作品は、かなりの時間をかけて制作したと言われています。赤しぼりの着物の緻密な描き方で、しっとりとした着物の質感を表現しています。

表情は、「麗子微笑」のような笑みが見られませんが、光があたり、自分の未来をしっかり見据えているようで、希望が感じられ、劉生が麗子の将来に幸あれと願いながら、描いたのではないでしょうか。

モデルの岸田麗子は、その後、どんな人生を送ったのでしょうか

1929(昭和4年)、麗子が15歳の時に、岸田劉生は、腎炎から尿毒症を併発して急逝します。

麗子は、劉生の絵のモデルをすることを嫌だとは感じていなかったようです。学校が終わっても、友だちと遊びに行かず、一目散に家に帰ったそうです。時には、学校を数日も休んでモデルを務めたこともありました。絵のモデルをすることが、当たり前だったのでしょう。彼女には喜びでもありました。

父が亡くなってからは、画家の道を目指して、梅原龍三郎らに師事しました。また、作家の武者小路実篤の「新しき村」の演劇活動を知って、女優の活動にも挑戦しました。

鵠沼での劉生と麗子

「新しき村」で知り合った歯科医・瀧本貞次郎と結婚し、3人の子供をもうけました。その後離婚して、本格的に絵画制作に取り組んだのです。

絵画、舞台、執筆活動と、幅広く活動の場を広げていましたが、1962(昭和37)年に、くも膜下出血のため48歳の若さで一生を閉じました。

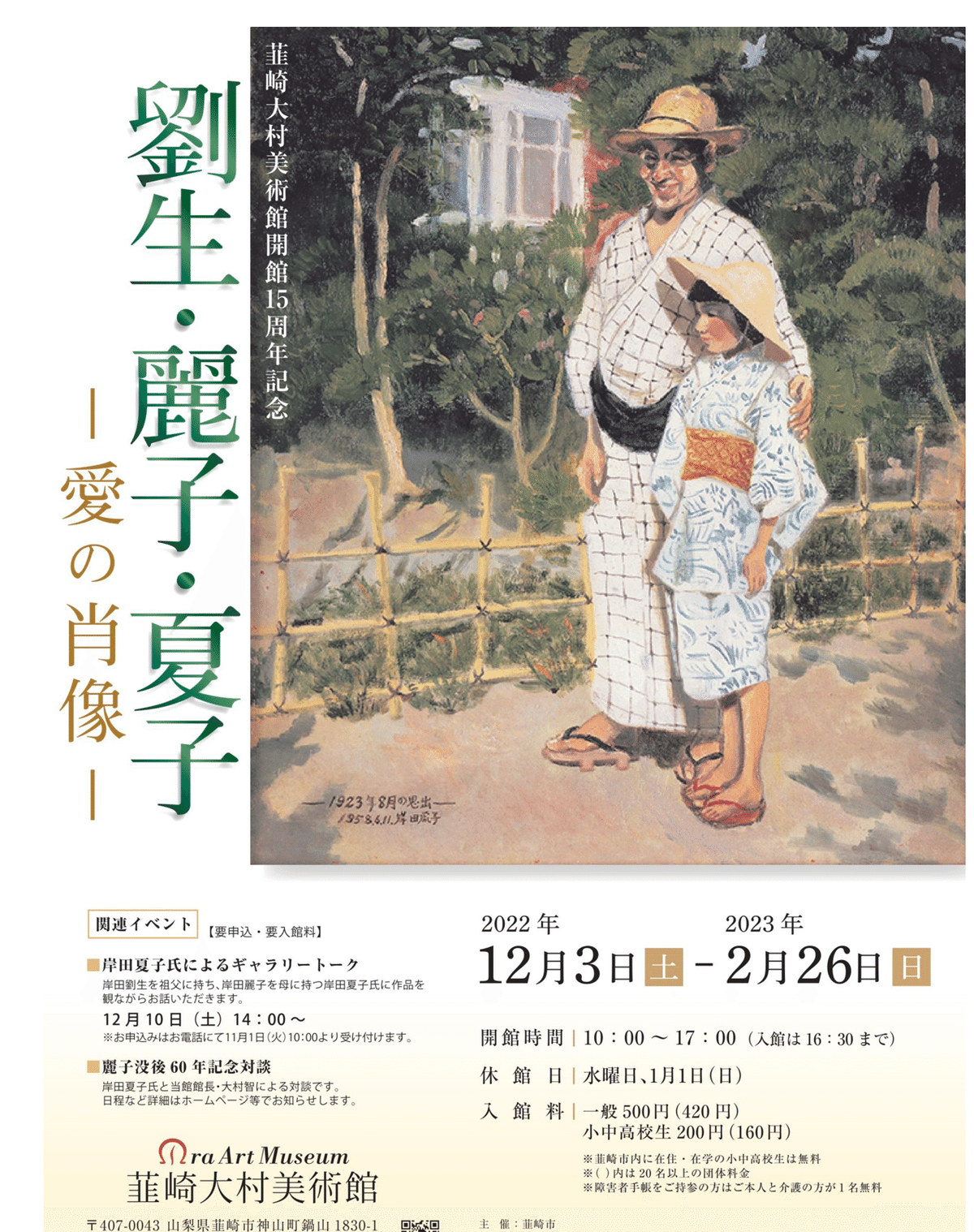

麗子の二女・岸田夏子(劉生の孫)は、岸田劉生に関する書物を多数出版しています。