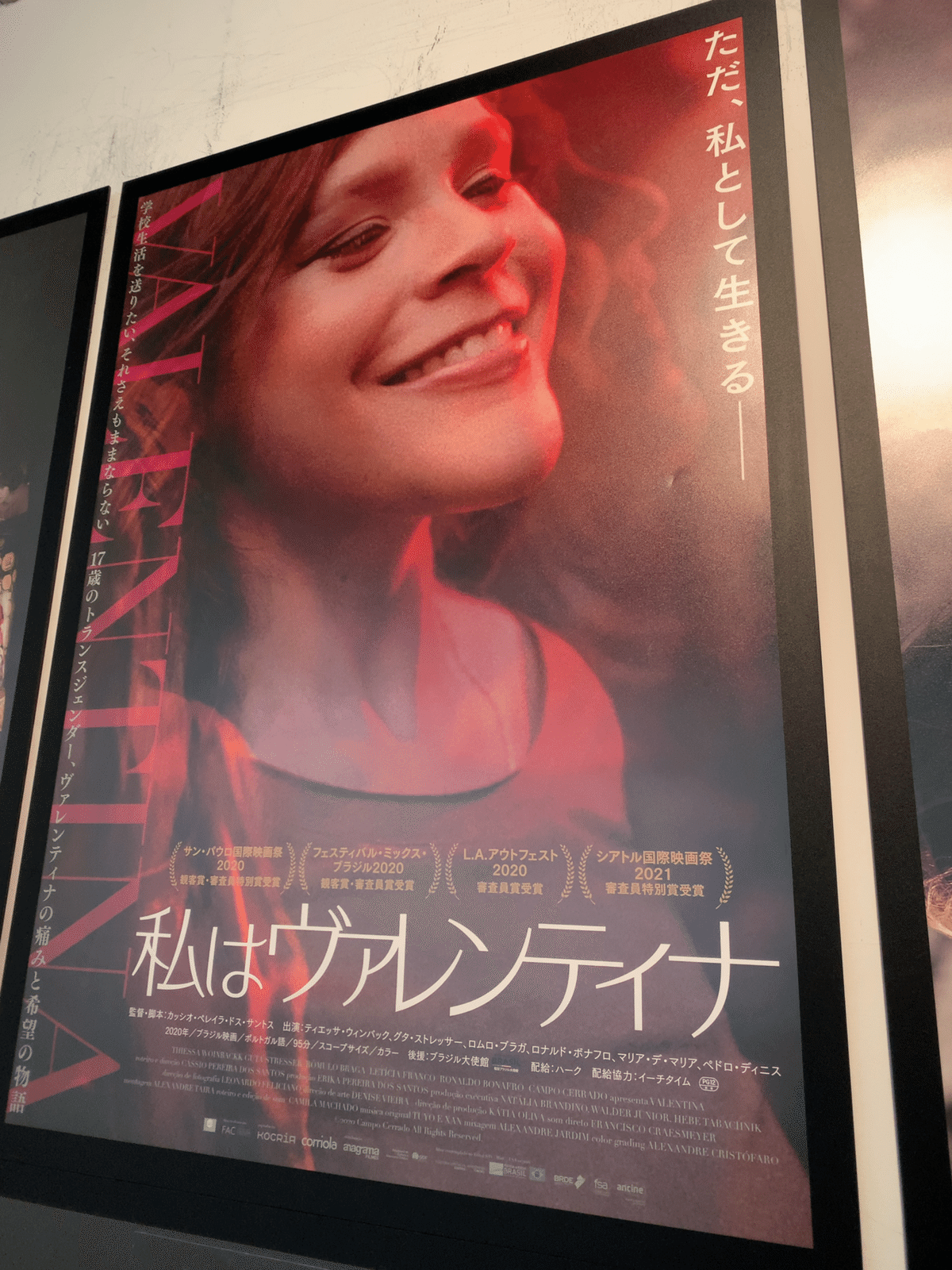

映画『私はヴァレンティナ』

カッシオ・ペレイラ・ドス・サントス『私はヴァレンティナ』(2020、ブラジル 、95分)

描かなければならないのは、希望

監督自身も性的少数者であり、抑圧されているマイノリティたちへ、希望を感じてもらえる物語を作りたかったという。

そのような作品を撮らなければと思った理由はよく分かる。

なぜなら、手元にあるチラシにも「トランスジェンダーの中途退学率は82%、そして平均寿命は35歳」とあるから。

学校で勉強することすら難しいのなら、就職することはさらに厳しく、生活の糧を得る手段が限られているのでは。

極端に短い人生と併せて、苦境が多いだろうことは想像に難くない。

そもそも、トランスジェンダーって?

関心を持ち始めて以来、ずっと考え続けているジェンダーのこと。

まだまだ私も学び始めたばかりなので、間違っていたら指摘してほしいが、調べながら書いてみよう。

議論も盛んで、共通理解が固まっていないところも現状あるようだが、

トランスジェンダーとは「性自認と身体的性が異なる」状態を指す

ことが一般的になってきたとのこと。

(性自認=自分の性をどのように認識するか)

例えば、この映画の主人公を見てみると、

出生時の身体的性は男性だが、性自認は女性(トランスジェンダー女性)

ということになる。

17歳で、ホルモン剤を飲むことで性自認と身体的性を一致させようとしている姿が作中では描かれる。

実際、主演のティエッサ・ウィンバックは自身もトランスジェンダーだという(ブラジルの人気YouTuberらしい)。

その点からも、制作陣が今作で訴えたいことは明確だ。

偽りのない自分で生活したいだけ

自認する性で、学校に通いたいだけ。

ただそれだけのことが困難を極める。

昨年に公開されたフランスのドキュメンタリー『リトル・ガール』でも、同じ壁が家族に立ちはだかっていた。

ブラジルの場合は同性婚も認められているそう。

だが、舞台となっている小さな町では、まだまだ偏見を持つ人も少なくない。

私見ながら、他人の人生や信条に暴力で介入しようとしてくる者たちの根底には、無知や無理解から来る歪んだ恐怖があるのだろう。

やはりドキュメンタリーも残されているハーヴェイ・ミルクも、不条理な力により倒れている。

最近になって、急に性的少数者が増え始めたのでは全くなく、これまでにも確実にいたのだろう。

そしてこれからも。

ただ、声を上げることがようやくでき始めたのが最近のこと、私のところにも届くようになってきたのがここ数年のこと。

そういうことなのだろう。

私自身は、性自認と生まれ持った性別が一致している、いわゆるシスジェンダー(Cisgender)だ。

つまり、出生時の体が「男」と診断され、自身を「男性」だと思っている「シスジェンダー男性」である。

その点では多数派の一人だろう。

だけれども、およそ社会で暮らしていて、全方位的に多数派である人なんているのかな?

と思うことがよくある。

一例として、自分は音楽が好きなのだが、その領域で多数派であったと感じたことなんてほぼ一度もない。

多くの人が知っているヒット曲に自分は興味を持てないし、自分が好きな曲はほとんどの人が知らない。

自分の趣向が変わっているせいか、必ず少数派に回ることになる。

そんな趣味の領域なら笑って済ませられるかもしれない。

でも誰しもが、ある日突然、経済的な側面で少数派になるかもしれない。

ある場面では人種的に少数側に回るかもしれない。

怪我や病気で、健常者でなくなる可能性だってあるだろう。

それこそ性的指向だって変化することもあり得る。

自分自身も少数者の一人だと自覚しながら日々生きているから、性的マイノリティの人たちに対しても、とても他人事とは思えない。

迫害こそ受けてはいないが、常に立場の弱い方から物事を見るように心がけている。

無意識にできていないときもあるかもしれない。

けれど少なくとも、そう努力するよう自分に言い聞かせているつもり。