こうして「イメージ」はつくられる|ハニワと土偶の近代@東京国立近代美術館

東京・竹橋、皇居のほど近くに位置する東京国立近代美術館。

文字通り、主に日本の近代美術に力を入れた美術館である。

(現代でも、西洋でもなく、近代美術だ。)

そのキンビ(東京国立近代美術館)で、「ハニワと土偶の近代」展が開催中だ。

トーハク(東京国立博物館)でも、特別展「はにわ」が開催されており、ちょっと混乱するかもしれないが、こちらは美術からハニワや土偶をみる展覧会だ。

リアルなハニワも多少は展示されている。(が、数は少ない。)

ハニワや土偶とアートは関係があるのか?と思うのだが、

岡本太郎やイサムノグチといったアーティストによって、日本古来の美を見出されたことはよく知られる。

しかし彼らにとどまらず、意外にも多くのアーティストによって描かれてきた。

なぜアーティストはハニワや土偶を描いたのか?

その歴史は比較的最近作られたようだ。

どのようにハニワや土偶は、私たちに身近なイメージとなってきたのかを知る展覧会となっている。

美術からハニワや土偶の受容の歴史を見る「ハニワと土偶の近代」展は、東京国立近代美術館で開催中だ。会期は12月22日(日)まで。

「ハニワと土偶の近代」展の概要

東京・竹橋の東京国立近代美術館で開催中の「ハニワと土偶の近代」展。

展覧会は、ハニワや土偶をテーマに、近代の美術を振り返るテーマ展示である。

近代の日本で、ハニワ・土偶ブームがあったことをご存知だろうか?

展覧会で取り上げられているのは2つ。

1つめは、日中戦争さなかの1940年、神武天皇の即位から2600年を記念した祝賀行事が国主導で行われた、いわゆる皇紀2600年の記念行事だ。

陵墓の建築(ハニワもつくられた)、橿原神宮の建造、記念行事など、国威高揚の目的も相まって、日本古来の美としてのハニワの美が見直された。

2つめは、戦後の復興と大規模開発による発掘によるものだ。

新たに出土する土偶やハニワ、土器といった出土品は、日本の伝統や美意識の再構築の機会となり、一大ブームを巻き起こした。

実は、私たちにも身近なイメージであるハニワや土偶は、こうしたブームによって、広く大衆化したもののようである。

つまり、共通したイメージを持つようになったのは、最近の出来事のようなのだ。

そうした社会的なブームと、そうした動きに敏感に反応するアーティストの作品から、近代の日本社会を読み解いていく、面白い展覧会だ。

ずっと昔から日本人として持っていたと思われる感覚が、近代以降のあるブームによって刷り込まれた感覚なのだと思うと、いかに「イメージ」が作り上げられたものかがわかる。

人間のもつ「イメージ」が、いかにあいまいで、不確かで、社会に影響を受けているものかを指摘する、批評的な展覧会でもある。

展覧会の構成は、概ね時系列になっている。

以下のような章立ての構成で、ハニワや土偶をめぐる社会的背景と、その時代にテーマやモチーフとして取り入れた美術作品が紹介されている。

序章 好古と考古―愛好か、学問か?

1章 「日本」を 掘りおこす―神話と戦争と

2章 「伝統」を掘りおこす―「縄文」か「弥生」か

3章 ほりだしにもどる―となりの遺物

各章からいくつか印象的だった作品を紹介していきたい。

「ハニワと土偶の近代」展のみどころ

序章 好古と考古―愛好か、学問か?

江戸時代には「考古家」という、古い出土品を蒐集し、愛でる愛好家が存在したそうだ。

ブーム以前に出土品がどのように受け止められていたかをみていくパートだ。

蓑虫山人は幕末から明治にかけて活動した放浪の絵師である。旅をしながらその土地の風物や遺物を描いた。遺跡の発掘調査にも関わり、東北地方で遮光器土偶を発掘したことでも有名だ。

蓑虫山人「陸奥全国古陶之図」は、土器や土偶などの出土品と、茶道具や陶器が、季節の草花やなどとともに、自然に飾られている様子を描いている。

どのようにハニワや土偶といった出土品が美的な対象となっていたかが、垣間見える。

蓑虫山人「埴輪群像図」は、多様な埴輪を描いている。そのタッチは柔らかくおおらかで、埴輪の表情もキャラクターのように個性的である。

蓑虫山人の本はこちらもおすすめです。

1章 「日本」を 掘りおこす―神話と戦争と

1940年、皇紀2600年の祝賀行事の一貫で、京都に明治天皇の陵(墓)である伏見桃山陵が造営された。

その際にハニワも千数百年ぶりに焼かれたという。

当時の新聞でもハニワの記事が紙面を賑わせていたそうだ。

都路華香「埴輪」は、古代のハニワ制作の場面でもあり、当時のホットなニュースとリンクする主題でもあった。

都路は明治から昭和初期に活躍し、竹内栖鳳らとともに「幸野楳嶺門下の四天王」と呼ばれたた日本画家である。

明治になり、近代化が進むなかで、欧米列強や近隣の大国と対峙するため、日本も「国民国家」としてのアイデンティティを確立する必要性に迫られていった。

ハニワはそうしてつくられた「日本」という国民国家の固有の美として、特別な意味を持つようになる。

目の奥に深遠な闇を宿すハニワの独特な美は、徐々に神話や軍国主義と結びつき、危うさをはらんでいくさまが、美術作品から読みとれるのが見どころだ。

2章 「伝統」を掘りおこす―「縄文」か「弥生」か

戦後日本では、戦争で焼けてしまった街の復興や開発が進み、多くの発掘調査が行われた。

新たに発見される出土品から、古代の歴史観は変化し、再編が進んでいくことになる。

ハニワや土偶は、戦前の国民国家の意識を高める「万世一系」(天皇家を中心に連綿と続いてきた日本という国)の象徴から、もっと広く私たちのルーツとしての「日本的なるもの」の象徴へとその役割が変化していったように見える。

アーティストたちは、新たに見つかる出土品に、日本の伝統や美意識を読み取り、作品に取り入れていく。

野島青茲の「博物館」では、経済発展が進むなかで、都市の生活と出土品との距離を見ることができる。

猪熊弦一郎は、ハニワのシンプルな美に世界性を感じていたそうだ。

アンリ・マティスに学び、イサム・ノグチとも親交が深かった猪熊の作品には、ハニワや土偶から着想を得た表現がみられる。

岡本太郎、イサム・ノグチらの陶器の作品の展示。

土の芸術としての陶芸作品には、シンプルで有機的なな形状や空洞を感じさせる穴など、ハニワや土偶の影響が色濃く見てとれる。

圧巻の芥川(間所)紗織のろうけつ染めの作品。

神話の世界を、古代の表現を借りながら、現代に描こうという強い意図が感じられる。

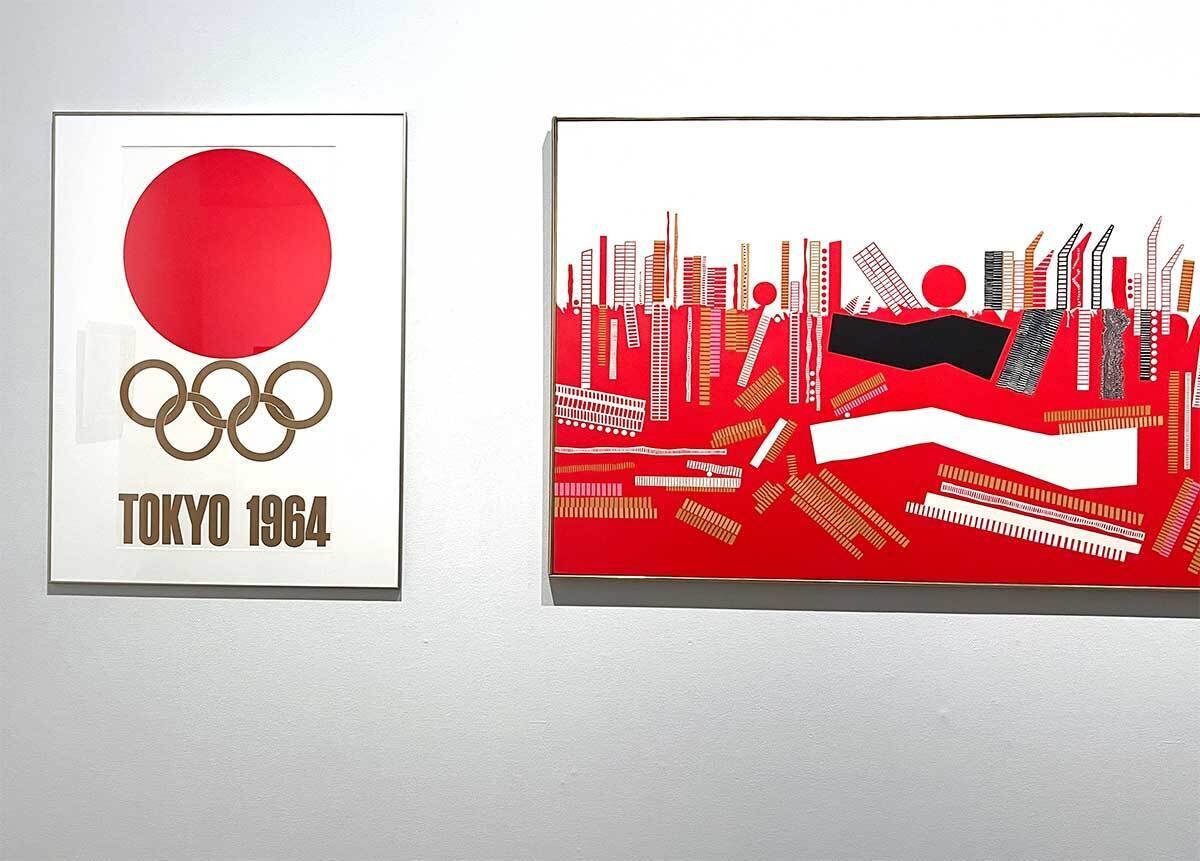

亀倉雄策の東京オリンピックのポスターと猪熊弦一郎の作品の類似性を見出す展示。

3章 ほりだしにもどる―となりの遺物

この章では、戦後のハニワや土偶のブームを経て、徐々に大衆化していく様子をみていく。

アニメやマンガのキャラクターとして、驚くほど私たちの生活に密着していることがわかる。

そうした当たり前になっている意識を掘り返すアーティストたちの作品群だ。

立石タイガー「富士のDNA」

DNAのらせん構造にも見える階段と対置されるように土偶が並んでいる。

自らを形作ったと思しきモチーフの数々とともに、土偶もそのルーツのひとつであることを示しているのかもしれない。

ハニワや土偶がキャラクターやテーマとして扱われたコンテンツの一部が展示されている。

調査するのも大変だっただろう。。

展覧会は、田附勝の「KAKERA」から象徴的な作品で締めくくられる。

出土した土器片とそれを保管のために包む新聞紙。

幾層にも重なる記憶と情報、それをつなぐ時間が一枚の写真に収められている。

出土遺物と、それぞれの時代の受け取り方、時間を経ることでどう変化していくのか。

キャプションに記された文章が、今回の展覧会を振り返るよい文章だった。

ぜひ会場でお読みいただきたい。

田附勝の写真集「KAKERA」はこちら。

こうしてイメージはつくられる

ハニワや土偶というテーマから、ある時代背景、ある社会状況のもとで、それぞれの時代のアーティストが何を思い、何を表現したのかが描かれる展覧会だ。

近代美術館が何をするべきかを真摯に考えた企画なのだと感じた。

どのように「イメージ」が形作られていくのか、そこでアートはどのような役割を果たしているのかも体感できる展覧会だったと思う。

「古代の土偶やハニワが出土した」という事実が、長い時間軸でどういう意味を持ってきたのか、ぜひ体験してみていただきたい。

最後までお付き合いいただきましてありがとうございました!

展覧会情報(Information)

「ハニワと土偶の近代」

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー (東京・竹橋)

〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1

会期:2024年10月1日[火]-2024年12月22日[日]

開館時間:10:00 〜 17:00(金・土曜日は10:00—20:00)

*入館は閉館の30分前まで

※詳細は以下の公式サイトでご確認ください。

東京国立博物館のはにわの展覧会はこちら。

挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」