第1057回 古代官衙跡から出土する木製品

1、読書記録191

今回ご紹介するのはこちら。

宮城県大崎市文化財調査報告書第42集

三輪田遺跡・権現山遺跡・朽木橋遺跡

年度末だから各自治体から発掘調査報告書がどんどん送られてきますね。

最近は全国遺跡報告書総覧に掲載され、PDFで見られる報告書も多いですが

タイムラグもありますし、気になるものは少しでもご紹介していこうと思います。

ちなみに図版の出典は全て報告書からの抜粋です。

2、古代官衙はやはり圧巻

この調査は圃場整備事業に伴って、平成24年から26年度に実施されたものです。

周辺には宮沢遺跡や名生舘官衙など古代の役所関連の遺跡が密集する地域で、

今回の調査でも7世紀後葉から8世紀前葉に構築された材木列が検出されました。

下の図の黒っぽい土が残っている丸い穴が柱が立っていたところで

上の図の断面図には木質が残っているので、それを合わせてみるとおびただしい柱列があったことがイメージできるのではないでしょうか。

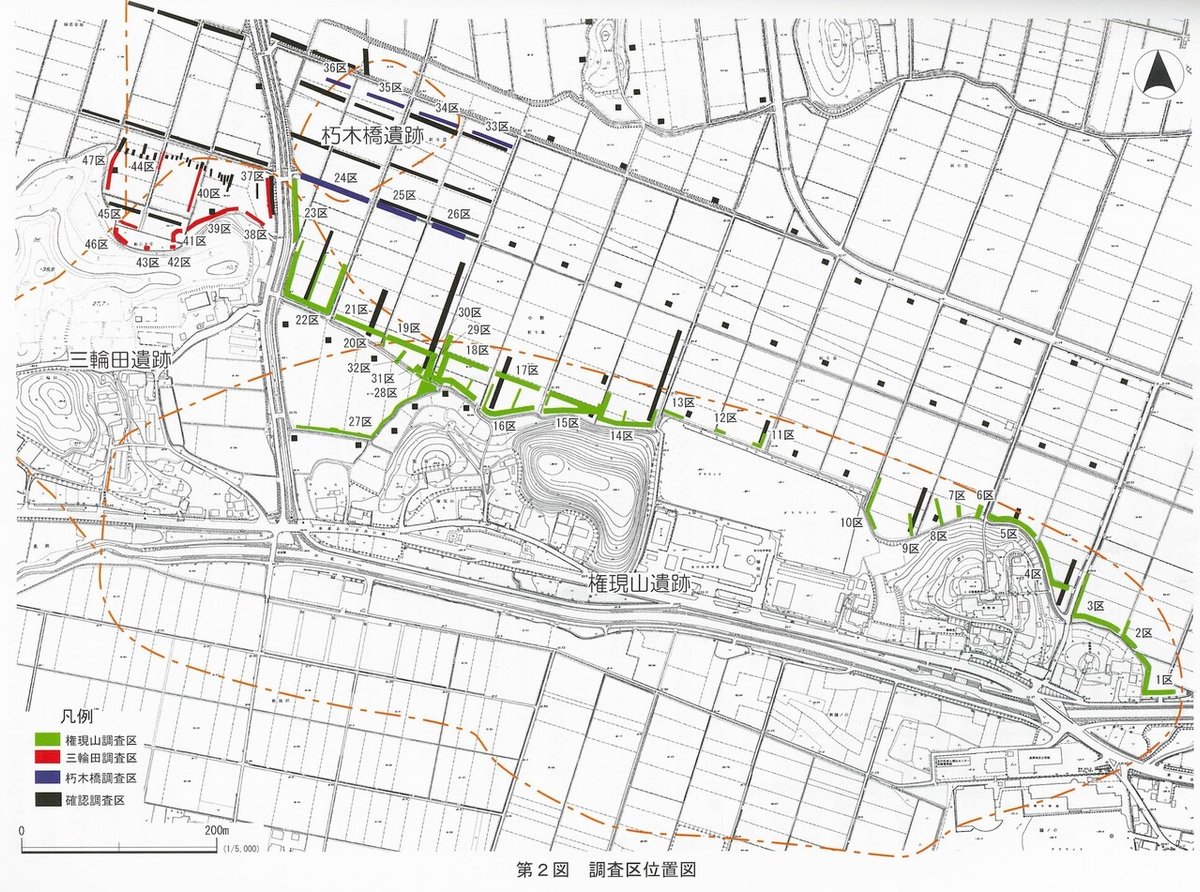

最初にあげた図、調査区位置図で見てもらうとわかりやすいのですが、

権現山遺跡は小高い丘が中心で、周囲は水田になっています。

その丘陵全体を材木塀と溝で取り囲んでいたことが明らかになってきました。

現在も水田に利用されるほど水分を含んだ湿地帯ですから木質の遺物がよく残ったのでしょう。

柱痕跡以外にも多くの木製品が出土しています。

例えば、タモ漁に使ったと思われる道具

全長1mほどの杵、トネリコの木材を使った田下駄、

用途不明の道具

など多様なものが出土遺物が掲載されています。

ただ、出土層位が年代がはっきりわかるところではなかったので、

古代の役所として機能していた時代のものか、

江戸時代のものかはっきりしない、という難点も。

おそらくは後者なのでしょうが。

他の出土遺物としても関東系土師器、円面硯、三脚土器など古代の東北の首都であった多賀城跡と共通したものが確認されています。

江戸時代の陶磁器も少量ですが報告されています。

3、微地形の変遷と不明木製品のなぞ

いかがだったでしょうか。

圃場整備事業というのは水田の規格を大きくして

耕作効率を高めるものですので、遺跡範囲を含む場合は大きな影響があることが多いのです。

一方で水田に囲まれた小高い丘は古代の遺跡だったとしても、中世、近世と集落が継続して遺跡が破壊されていることも少なくありません。

今回も水田下に深く掘られた塀の柱列だから残っていたという側面もあったのでしょう。

湿地帯の中に立つ丘陵全体を柱がびっしりと立てられた柵列で囲む、その光景は圧巻だったことでしょう。

一方で古代の公的権力が衰えた際には再びそこまでの造作がなされることなく集落が続いている、というのも一種の典型です。

それにしても最後に掲出した写真の木製品は何なんでしょうね。

もう少し小さければ巻物の芯のようにも見えますが、長さが70㎝ほどもあるのでちょっと大きいですよね。

機織り関係のものでしょうか。

民俗学に精通した方が見たらわかりそうですね。

発掘調査報告書でもその知見が入るといいですが。

本日も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。