【つながる旅行記#239】『世界のものさし』たる水月湖の年縞を知る【若狭三方縄文博物館】

前回は鳥浜貝塚公園に寄りつつ、目的の博物館に到着した。

一体博物館にはどんな展示が……!?

・・・

いやはや、凄い展示だったなあ。

この辺りの縄文人を象徴するたくさんの丸木舟。

まさに縄文人はこの三方五湖の恵みを得ながら1万年以上過ごしていたんだなということが伝わってくる展示だった。

そして多数の縄文土器が並ぶ様や、縄の技術に漆の技術!

いやはや、まさに縄文って感じでもう……!

えっ?

画像ですか?

その……

撮影禁止だったので……。

まあそういう博物館もよくあるのだ。

博物館側だって何でもかんでも撮られたらたまらないだろうしな……。

それに今は関係者のYoutube動画もあるからね!

※博物館の内容が気になる方はどうぞ↓

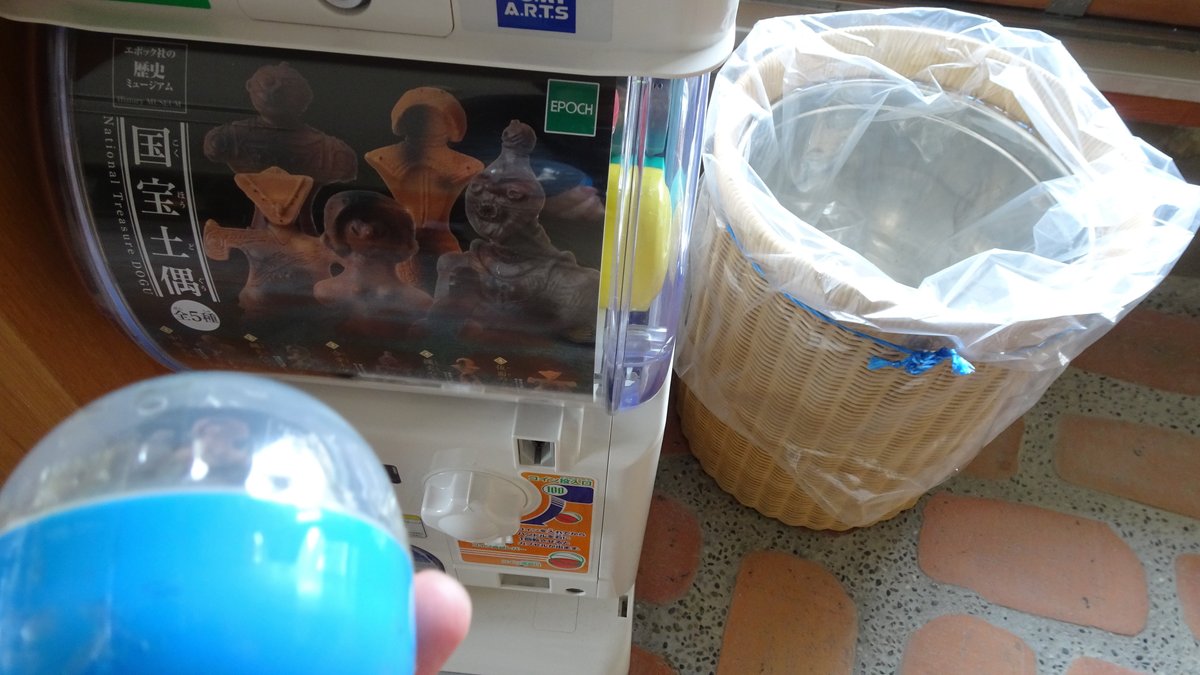

……さて、それじゃ自分はガチャでもやるか。

館内に国宝土偶のガチャがあったのだ。

これはスルーできないだろう。

これは……『縄文のビーナス』!!

こりゃあ良いのを引いた。

家宝にしよう……!!

……そういえば展示の中でかなり驚いたものがあった。

実はこの三方五湖のうちの一つである水月湖には、世界レベルのとんでもないものが存在するのだ。

メインの展示ゾーンからは離れていた気がするのだが、それは水月湖の年縞についての展示だった。

年縞とは要するにボーリング調査で採取した土に見られる縞模様のこと。

春から秋は土やプランクトンの死骸で黒っぽくなり、晩秋から冬には湖水の鉄分や黄砂で明るくなるので、年縞を見ると1年がわかるのだ。

いわば木の年輪の湖版みたいなものだろうか。

水月湖では1年に約0.7mmの年縞が形成される。

そしてなんと水月湖はそれが7万年分も積み重なっているのである。(計45m)

前回1万3000年前にこの辺りで人間が生活していた事に触れたが、それよりもはるか昔の年縞がここには残っているのだ。

……まあ「それがなんの役に立つの?」と思う人もいるだろう。

まず、この年縞を見ることで地震や洪水や火山の噴火などの災害がいつ起きたかがわかる。

例えば地震や洪水のときは水月湖に流れ込む土砂の量が大量に増えるため、歴史に残っているような大地震があった年の年縞を見ると、露骨に黒い部分が長くなるのだ。

そしてこの水月湖の年縞のなによりも素晴らしい成果は、1000年規模のブレが当たり前だった『放射性炭素年代測定法』の精度を爆上げしたことである。

水月湖の年縞の各層に含まれる落ち葉の炭素14を計測することで、非常に正確な各年代ごとの炭素14の量が判明したため、放射性炭素年代測定に使用するものさしと呼べる基準データを作り出すことに成功したのだ。

2012年には水月湖の年縞5万年分がユネスコ本部に『世界標準のものさし』として認められている。

世界各地でなにか古いものが見つかった場合には、遺物の炭素14を測定し、それを水月湖の年縞の炭素14と比較することで誤差の少ない年代測定をすることが可能になったのである。

(水月湖の年縞は5万年で170年程度の誤差とのことで、これは他の地域の年縞と比較してもかなりすごいとか)

いやまさか福井県にこんな凄いものがあったとは……!!

しかし三方五湖のうち、なんで水月湖だけにこんな凄いものが出来たのだろうか?

それでは水月湖が『奇跡の湖』と呼ばれる理由を見ていこう。

以下のGoogle Earthの画像を見ると、水月湖は山に囲まれていて、直接的な川の水の流入を受けないということがわかる。(部分循環湖)

先述したように、年縞というのは1年で0.7mmというほんの僅かな縞模様を形成するものなので、風や水の影響で簡単に崩壊してしまう。

水月湖は周りの地形がそれらの影響から年縞を守っているのだ。

そして湖の底に生物が居た場合には年縞は崩壊確定なわけだが、水月湖は水深が最大34mと深い上に硫化水素を含んだ無酸素状態のため、湖底には生物が住めない。

よって生物に年縞が荒らされることもないのだ。

また、1年に0.7mm積もるということは、さすがに何万年も経てばどんどん積もって水深が浅くなりそうなものだが、それすらも水月湖は問題がない。

じつは水月湖は断層活動のために常に沈み込んでおり、堆積物が積もる分を沈み込みで相殺できてしまうのである。

うーむ……まさに奇跡。

というか、こんな素晴らしいものをおまけ程度の展示で済ませていいのか若狭三方縄文博物館さん……!!

もっとこう……大々的にこの成果を広めるべきでは!?

……とか思ってたら、この1年後に『福井県年縞博物館』が出来たらしい。

(※この旅行は2017年4月のものですので……!)

http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/

なんかすっごい建物ができてる。

なんだろう……

嬉しいけど悔しい……?

いや、多くの人が水月湖の凄さを知れるならOKです!!

そんなわけで、まさかの世界レベルで重要なものがあった若狭三方縄文博物館。

今ではパーク内に年縞博物館もできたようなので、福井西部に行かれる方は寄ってみてはいかがだろうか。

大昔の旅行記を書いているとこういうこともあるよなと思いつつ、

次回へ続く……!

いいなと思ったら応援しよう!