恋愛はビターでスウィートなシンフォニー。文学座有志による自主企画公演『岸田國士恋愛短編集』上演中

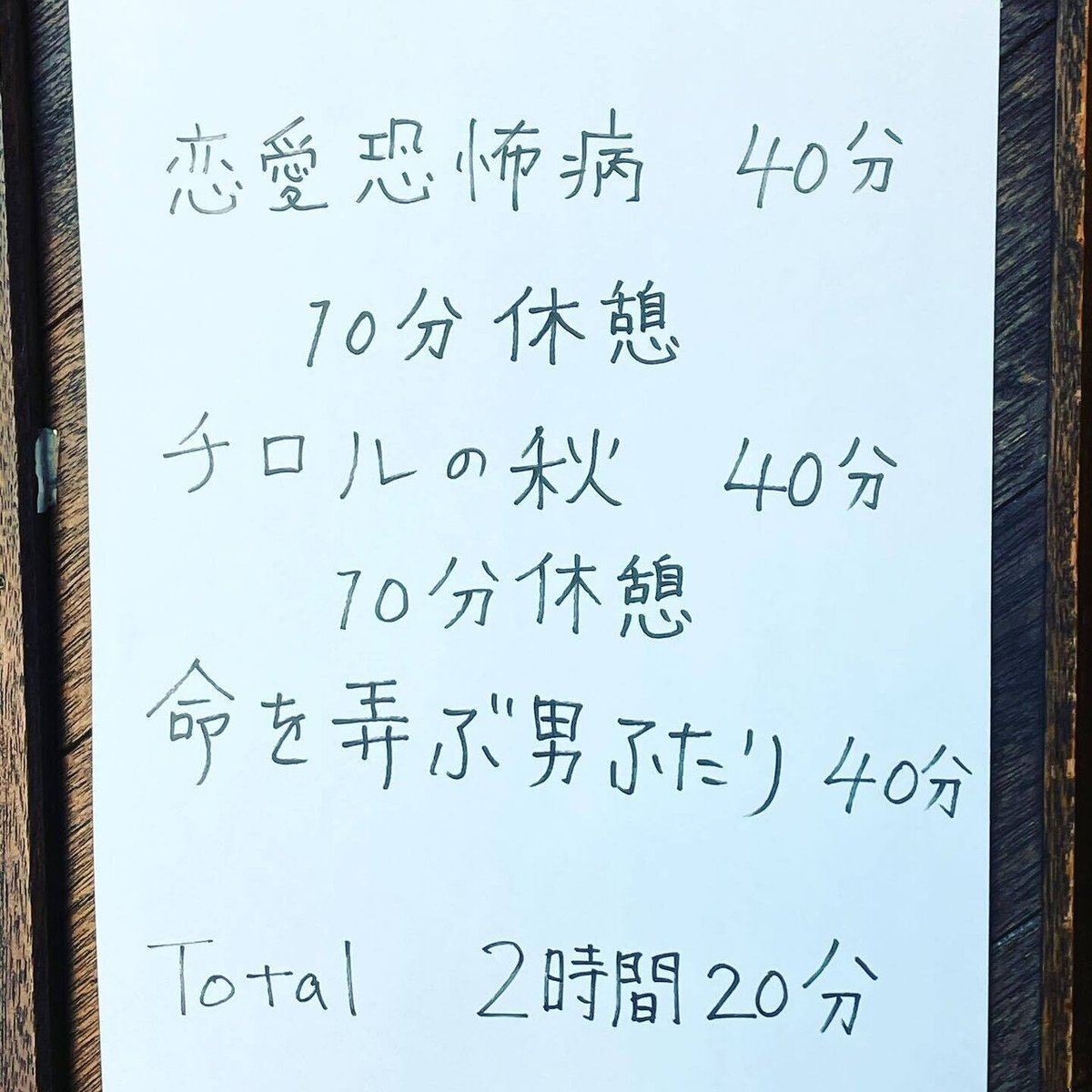

2020年に新型コロナウイルスの影響で上演が叶わなかった岸田國士フェスティバル『岸田國士恋愛短編集』が、リベンジ公演と銘打ち2021年4月9日(金)から16日(金)まで文学座アトリエにて上演中だ。近代演劇の礎を築いた岸田國士の初期の短編戯曲3本を一挙上演という試み。小原まどかが演出する「恋愛恐怖病」には下池沙知、相川春樹、杉宮匡紀が出演。生田みゆきが演出を担当する「チロルの秋」では渋谷はるか、小谷俊輔、渡邊真砂珠が演じる。五戸真理枝が演出を手がける「命を弄ぶ男ふたり」には藤川三郎と釆澤靖起が名作に挑む。そんな舞台を観ることができた。

文 / 竹下力

恋愛とは交響曲

“恋愛とは交響曲である”という箴言が生まれそうなほど、「恋愛恐怖病」「チロルの秋」「命を弄ぶ男ふたり」を連続して観ると、壮大なシンフォニーが文学座アトリエに奏でられることに気づく。シンフォニーといってもそれは不協和音が混じった未完成で未成熟で混沌に満ちた音楽でもある。抒情や悪意、優しさ、もどかしさ、恥ずかしさや可笑しさ、それらを混ぜ合わせて作り上げられた人間の心の総体なのだ。イギリスのロックバンド、ザ・ヴァーヴ(The Verve)の名曲、ビター・スウィート・シンフォニー(Bitter Sweet Symphony)のように、これらの3本の短編は本作では三つ子のように影響しあう。そして恋愛の本質を射抜く交響曲となって、観客の心に、ありし日の苦い思い出や、これから起こるだろう甘い思い出を作り上げてくれる。過去と未来を行き来しながら、現在を作り上げる演劇という魔力に満ちた良作だ。

生存の悲しみと哀愁

1本目に上演された「恋愛恐怖病」は、1926年に発表された作品。自嘲気味な男の屁理屈と女の鋭い感性が生み出す言葉がぶつかり合う会話劇で、そこから生まれるほのかな恋愛(人間同士のコミュニケーションといってもいい)への諦念と色香が魅力だ。

場所は海辺の砂浜。1組の男と女が佇んでいる。ボソボソと喋る男(杉宮匡紀)と女(下池沙知)。次第に声が明瞭になり始め、男は自戒を込めてなのか、恋愛をして自失するのが怖いと言えば、女はそんな男の心を振り向かせたいと、カマをかけている。お互いの気持ちの所在を許したり許されたりすることが怖いけれど楽しくもあり、観客の笑いと共感を呼ぶ恋愛のちょっとした駆け引きが描かれる。そこにもう1人の男(相川春樹)がやってきて、話はあらぬ方向に転換していく。

恋愛の根本が“愛”であるなら、それは距離の問題を描くことになる。ふたりの人間の心や体が、身分や血脈や性差を超え、近づいたり離れたりする。その運動の力学をどれだけ掴まえることができるかが、恋愛の話を描く本質だと思う。だから、側から見れば大したことのない彼らの行為が、「木を見て森を見ず」な世界としてどんどん展開していくことになる。やがて彼らの身振りが「私」と「あなた」のみが存在する世界となる。それは病的と言えるかもしれない。あるいは夢と言えるかもしれない。「私」と「あなた」しかいない世界は恐怖であり愉悦なのだ。観客にとって彼らの営為は、世界を縮小させるムーブメントなのに、同時に空から地球を眺めているような開放的な気分にさせてくれる。優れた恋愛の物語にはそんなダイナミズムがある。

演出の小原まどかは、人物を対位的に配置させながら言葉のすれ違いや重なり合いを巧みに描いていく。友情や恋愛の本質に自覚的で、登場人物たちの距離と会話で心象風景をスーラの点描画のように美しく描いていく。シンプルなセットに、カラフルな心模様が劇空間に生じて、ハッピーなムードさえ漂う。岸田國士にシンパシーを抱きながら、人間同士の交歓でしか生まれないサムシングにこそ人間の存在価値があるというメッセージに満ちた力強い演出だった。

男を演じた杉宮匡紀は、恋愛を受け入れられない理屈をこねながら大きな体躯を少し縮めながら窮屈そうに演じて、なんとも言えない、いじらしさを感じさせてくれた。恋愛に奥手な少年のようだった。女を演じた下池沙知はそんな男に心を寄せる大胆さを可憐な所作で見せたし、凛とした声が透き通っていて美しかった。別の男を演じた相川春樹は、理屈の通った言葉を巧みに操るけれど、結局は自分の保身にしかならないレトリックの罠にハマって自家撞着に苦しむ姿を体現してみせた。今作からは、男には男の、女には女の、いや、性差を超えた生存の悲しみと哀愁が浮かび上がってくる。

ミニマムな世界をマキシマムに

2本目の「チロルの秋」は、岸田國士がフランスに留学し、帰国して書いた処女作「古い玩具」の次に書かれた1924年に発表された戯曲で、誰もが知る傑作だろう。どこかロマンティックでありセンチメンタル、シュルレアリスムに影響を受けたと思しき趣がある。

場所はスイス、オーストリア、ドイツ、イタリアの4国の国境に位置するチロルという自然豊かな土地に建てられたホテルの食堂。時間は夕食時。そこを手伝う少女・エリザ(渡邊真砂珠)と翌日シシリーへ旅立つ女性のステラ(渋谷はるか)が話していると、こちらもフローレンスに出発する日本人のアマノ(小谷俊輔)が花を持ってやってくる。出立前の最後の夜、ステラに複雑な心境を抱いているアマノは、お互いの恋人の幻想をお互いに重ね合わせる「空想の遊戯」をして心を近づけようとする。

お話はリアリスティックな展開よりもシュールで、現実と虚構(あるいは嘘に近い事実)、個人的な思い出がふたりの間で交わされる。空想を遊ばせるということは観念を表現するということだ。劇中劇とまでいかないけれど、そこには詩的な空間が広がっている。言葉は飛躍し、メタファーが飛び交うが、彼らの台詞を聞けば、「今、ここ」というリアルだと感じ取ることができる。それは人を愛する行為が繰り広げられるから。彼らのやりとりに感情移入できるスペースが生まれている。

演出の生田みゆきは、逆さにした椅子や机を重ね合わせたり、バラバラに配置し、シーズンオフに近い閑散とした食堂を表現し、同時に観念の世界に見立てていた。俳優を虚実ないまぜになった世界でダンスのように美しく誘導していく。生きた俳優が動いているから、リアルさを担保にしながら、同時に観念の世界で演じている演劇でしかできない表現のマジックが炸裂している。台詞の間の取り方、俳優が椅子に飛び乗ってアクロバティックにお互いの距離を近づけたり遠ざけたりして、心の機微を仔細に描く演出が見事だった。

エリザ 役の渡邊真砂珠は、台詞が明瞭でとにかく声量豊かな元気いっぱいの女の子を演じて、寂しげな秋の夜を華やかに彩った。アマノ 役の小谷俊輔は、理詰めで物事を考えがちな男性を丁寧に演じていた。彼は理性的であるが故に、観念の遊戯には耐えられなくなってしまう。そこには実態がないからだ。それを得られないと知った時の物悲しさが背中に漂っていた。

ステラ 役の渋谷はるかは圧巻だった。台詞の回し方、抑揚のつけかた、所作や表情まで隙がない。声の震えにまで感情が宿っている。だからこそ、アマノとの間に生まれるぎこちなさにモノトーンな柔らかい悲しみが漂って、晩秋の世界にしっかり溶け込んでいた。出自さえもはっきりしない幻想的な女性で、外国の女性、という記号性を昇華して血の通った人間に見せる卓抜とした演技だった。

当時の様々な作家にとって、“観念の遊戯”は魅惑的だったのかもしれない。大正を代表する詩人の尾形亀之助も「話(小説)」という詩で男女の睦言を通して観念の遊びを展開させていた。「チロルの秋」でも起こっていることが本当なのか、それとも夢なのかわからないのに、話の内容の生々しさのおかげで、なんとも言えない幸福感と寂寥感が漂う。それを覗き見るようなドキドキした感覚が大正時代のどこかシラけたムードにカンフル剤として必要だったかもしれない。ミニマムな世界をマキシマムに見せる豊かなレトリックが、イキイキと表現されている作品だ。

どんな物語も描けるという可能性の肯定

最後の「命を弄ぶ男ふたり」は、1925年に発表された二人芝居の喜劇。舞台は夜の線路端。亡き恋人の後追い自殺をしようとする俳優で眼鏡をかけた男(釆澤靖起)と、化学者である実験に失敗し、顔中に怪我をして包帯を巻いて恋人に会わせる顔がないと嘆いている自殺志願者の男(藤川三郎)が出会い、お互いに自殺を正当化する。けれど、なかなか行為には移せないというスラップスティック風なお話。

包帯を巻いた男と眼鏡をかけた普通の男が出会う奇妙でシュールなシチュエーション。なのに両者とも自殺をしたい目的だけは共通しているから仲良くなってしまう。けれどお互い行為には移せない。同じ目的を抱えるふたりが死という最大の出立に命をかけようとすると、どうしても踏み切れず、はたまたどちらかが死ぬのを見届けてから死のうと訳のわからない状況を生んでしまう。本人たちは「愛する女性のために」とマジだから笑うに笑えないのに、観客は笑うしかない世界を作り上げる。台詞や所作のタメ、間とオチが見事に融合した名作だろう。

演出の五戸真理枝は、神経質な包帯の男とノンシャランな男の対比をシンプルなセットで巧みに見せた。その結果、男たちの生存の余儀なさがきちんと生まれていた。死にたいというシリアスな感情と、どうしても死ねないという気持ちの対比が生み出すファルスに仕立て上げることに成功した無駄のないソリッドな演出。

眼鏡をかけた男を演じた釆澤靖起は、物事を真剣に考える方だと言いながら、言行不一致なざっくばらんな性格の人間になりきっていた。包帯の男の藤川三郎は、センチメンタルなことは嫌いと何度も言うのに、恋人の手紙を暗唱するほど読み込んで、どう考えてもセンチな男を、卓抜な台詞回しで演じた。どちらも共通しているのは、目的と手段が乖離していることで生まれる笑いを作り上げていたこと。印象的な台詞のリフレインと言葉の交換と行為のパロディ。まさにコント、あるいは落語的な手法。もし、似たような状況で、同じ境遇の人間同士が出会っていたら、きっとそうなるだろうというリアリティーがあった。

岸田國士は、日常では起こり得ないシチュエーションを作り上げて、その中でリアルなドラマを見せる手法を確立したひとりなのだと感じさせてくれた。それはきっと脈々と受け継がれているのだろう。やがて多くの演劇人による実験がそれを壊して新たな物語を生み出した。それでも、一人芝居だろうと大芝居になっても、どんな物語も描けるという可能性の肯定、そんな普遍性が日本の演劇を作っていることをひしひしと感じる。だからこそ今でも存分に楽しめる。

恋愛は、いつの時代でも、ほろ苦くて甘いシンフォニーを奏で、多くの人の心の癒しになり、掻き乱したりしながら、人生を豊かにしてくれる。上演された3編を観ていると、惑星が連なり銀河になり、銀河が連なりやがて大きな宇宙を描く、大きな物語を垣間見ることができる。描かれているのは恋愛という誰もが経験することかもしれないのに、決して誰も経験できないドラマがそこには生まれていた。岸田國士と現代の若手演劇人の化学反応が生んだ素晴らしい作品として今後も後世に受け継がれていくだろう。そして新たな宇宙を見せてくれるはずだ。

公演は4月16日(金)まで文学座アトリエにて上演。なお、4月15日(木)の14時の回がステージチャンネルにて配信される。また回替わりで上演中のオフ・アトリエ企画「SEVEN・セブン」の配信もされる。詳細は公式ホームページをチェックしよう。

文学座有志による自主企画公演

『岸田國士恋愛短編集』

<ライブ配信>

配信公演:

4月15日(木)14:00公演

アーカイブ配信期間:

2021年4月29日(木)まで

配信チケット購入先はこちらから

作:岸田國士

2021年4月9日(金)~16日(金)文学座アトリエ

「恋愛恐怖病」

演出:小原まどか

出演:

下池沙知

相川春樹

杉宮匡紀

「チロルの秋」

演出:生田みゆき

出演:

渋谷はるか

小谷俊輔

渡邊真砂珠

「命を弄ぶ男ふたり」

演出:五戸真理枝

出演:

藤川三郎

釆澤靖起

主催:岸田國士フェスティバル実行委員会