【本の紹介・探究学習】迎春!今年の大河ドラマ主人公「蔦屋重三郎と江戸の文化」に関する書籍5選・デジタルコンテンツ

2025年、あけましておめでとうございます。1月5日(日)から始まる今年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。江戸の出版王、敏腕プロデューサーであり、書店と貸本屋も営んだ蔦屋重三郎(通称:蔦重)が主人公ということで、興味はあります。当然、書店には現在、蔦重の関連本がたくさん出ていて、勤務する学校図書館でも関連本の展示を計画しています。そこで、展示準備で活用した本を中心にご紹介します!

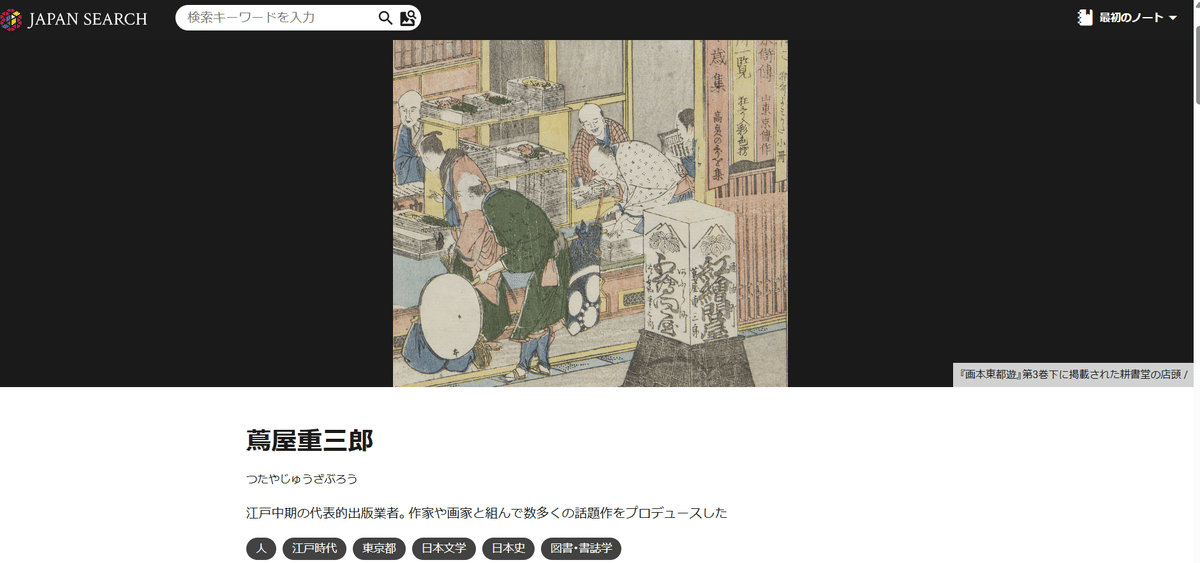

※見出し画像:『画本東都遊(えほんあずまあそび)』「絵草紙店(えぞうしだな)」浅草菴編 葛飾北斎画 享和2(1802)年刊

推薦図書5選

①安藤 優一郎 監修『ビジュアル版 一冊でつかむ江戸の町と暮らし』 (ビジュアル版 一冊でつかむシリーズ)(河出書房新社・2024)

蔦屋重三郎の生涯や江戸の暮らしについて、必要な情報がうまくまとめられている1冊。構成が良くて、オールカラーで見やすいです。今回は「蔦屋重三郎と江戸の文化」について展示を作成するため、「序章 蔦屋重三郎が行く」「第一章 江戸の文化を楽しむ」を中心に活用しました。

②堀口茉純 著『大江戸24時 浮世絵で庶民ライフを物見遊山』(KADOKAWA・2024)

こちらも江戸時代の衣食住や生活の様子をオールカラーで紹介する本で、朝「寅の刻」~夜「亥の刻」まで、江戸時代のある1日の生活を「浮世絵」を軸に解説していることと、各時間帯の解説の途中で全42問のQ&A形式のページがあって、そのまま「江戸の生活クイズ」などに展開することができるところがおススメポイント。p30~「お江戸ぐらし瓦版・其の一 版元・蔦屋重三郎と浮世絵の出版事情」もうまくまとめられていて、大変参考になりました。

③牧野健太郎 著『ぶらり謎解き浮世絵さんぽ』(エクスナレッジ・2024)

蔦屋重三郎について詳しくなってくると、自ずと「浮世絵」に興味が出てきます。ボストン美術館が所蔵する、世界で一番美しい浮世絵コレクションと言われる「スポルディング浮世絵コレクション」約6500点がデジタル化されたことから閲覧が可能になり、この本では、浮世絵デジタル化プロジェクトの日本側責任者である牧野健太郎氏が、歌川広重や葛飾北斎、北川歌麿らの浮世絵30点に、隅々まで丁寧な解説を加えています。

④吉田 浩 著『決定版 蔦屋重三郎のことがマンガで3時間でマスターできる本』(明日香出版社・2024)

今の小中高生はとにかく「マンガ」になっている本が好き、という印象。学校図書館でも、伝記、文学史、科学……何でもマンガになっている本が人気です。有名小説も漫画化されていて、小説を読むことには抵抗がある子たちも、マンガになっていれば読める!というわけです。「蔦屋重三郎」も早速何冊か漫画化されていますが、この本は全編マンガではなく、10章94トピック、見開きで、右ページは文章の解説、左ページがマンガになっており、蔦屋重三郎自身と、彼がプロデュースした絵師や作家について分かりやすく書かれています。この本を読んでいると、蔦重がいかにコミュニケーション能力、マーケティング力、プロデュース力に優れていたかを改めて実感しますね。

⑤車浮代 著『大河ドラマの世界を楽しむ! 江戸レシピ&短編小説 居酒屋 蔦重』 (ORANGE PAGE MOOK)(オレンジページ・2024)

書店の料理本コーナーで見つけて面白そうだったので私費購入。「蔦屋重三郎」について、また蔦重と関わりのあった人々とのエピソードと、そのやり取りからイメージした空想の江戸レシピを小説仕立てで紹介している、ある意味風変わりな1冊。本の前半部分に、江戸の出版プロセスや食生活について、要点を押さえてまとめられているので、図書分類としては料理本ではあるが、探究学習にも役立つ1冊。

デジタルコンテンツ

①国立国会図書館デジタルコレクション

「国立国会図書館デジタルコレクション」の検索例を紹介します。

書誌情報:

著者 浅草菴市人 撰, 葛飾北斎 画

出版者 蔦屋重三郎

出版年月日 寛政11 [1799]

②JAPAN SEARCH(ジャパンサーチ)デジタルアーカイブ

「JAPAN SEARCH」では以下の検索も可能で、学校の探究学習への利用におススメです。

・教育・商用利用可を検索

教育や商用目的で素材として自由に利用できる資料を検索

・利活用事例

ジャパンサーチを使った授業やイベントなど、様々な場面での活用事例を紹介

「蔦屋重三郎」の解説ページの下には、さらに「関連するひと・もの・こと」のページが紹介されており、「問い」の連鎖を促すことができるので、探究学習での活用にも最適です。

③Museum of Fine Arts Boston (MFABoston)→ Collections → Arts of Asia

ボストン美術館蔵の浮世絵をみることができます。感動します。

以上、「蔦屋重三郎」に関して探究をする際におススメの本5選と、デジタルコンテンツの紹介でした。

今回「蔦屋重三郎」の展示の下調べをする中で初めて知ったことがあります。

特徴的な「役者絵」で一世を風靡した浮世絵師・東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)ですが、浮世絵師としての活動期間はたったの10か月、その正体も諸説あって、誰だか分からない正体不明の人物だったそうです。その正体が「蔦屋重三郎」本人だったのではないかという説もあり、現時点で最有力なのは、阿波藩の能役者・斎藤十郎兵衛と言われています。

調べてみると、知らなかった面白いことがいろいろとあって勉強になりますね。

大河ドラマを観る予定の方も、そうでない方も、江戸時代に「本」に関わる商売で名を馳せた「蔦屋重三郎」に注目してみてはいかがでしょうか?