政治講座ⅴ1062「中国景況感の報道と中国GDPの嘘に騙されて『元』決済へと突き進む。中国紙幣の信用失墜の結果は・・」

常識的に考えても分かりそうであるが、人間誰しも信じたいものを信じる傾向にある。最初から眉唾ものと疑いをもっていないと中国共産党のプロパガンダに容易く引っかかるのである。「俺!俺!」詐欺のようなものである。

まず、2021年の世界経済におけるGDPトップ10を次に示す。順位 国 GDP 世界のGDPに占める割合

01位 アメリカ 約2619兆円 24.4%

02位 中国 約1933兆円 17.9%

03位 日本 約583兆円 5.4%

04位 ドイツ 約480兆円 4.5%

05位 イギリス 約354兆円 3.3%

06位 インド 約331兆円 3.1%

07位 フランス 約331兆円 3.1%

08位 イタリア 約240兆円 2.3%

09位 カナダ 約228兆円 2.1%

10位 韓国 約205兆円 1.9%

これから判断材料として掲載する記事を信じるか、信じないかは貴方次第。

皇紀2683年5月3日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

中国景況感、節目割れ=新規受注が大幅悪化―4月

【北京時事】中国国家統計局が30日発表した4月の製造業購買担当者景況指数(PMI)は49.2となり、景気の拡大・縮小を判断する節目の50を4カ月ぶりに下回った。前月比では2.7ポイント低下。需要の強さを示す新規受注が大幅に悪化した。

新規受注は48.8と、前月から4.8ポイント悪化し、4カ月ぶりの節目割れ。米銀破綻などを背景に世界経済の後退懸念が高まり、外需の先行きに警戒感が浮上している。中国共産党は28日に開いた重要会議で「需要は依然不足している」と指摘した。

コロナ収束も往来戻らず=労働者滞留、経済活動は再開―中朝国境ルポ

新型コロナウイルスの流入を恐れ、北朝鮮は2020年1月に国境を封鎖した。北朝鮮と中国の貿易も一時急減したが、北朝鮮新義州市と鴨緑江を挟んで接する中国遼寧省丹東市を結ぶ貨物列車が昨年、運行を再開。中国でコロナが収束し、両国間の経済活動も徐々に拡大しているが、人の往来は止まったままだ。

◇「6年帰国できず」

4月下旬、丹東市内で北朝鮮料理を振る舞う飲食店は大勢の中国人観光客でにぎわっていた。北朝鮮出身の若い女性店員がステージで中朝友好の歌を披露すると、盛大な拍手が起きた。

女性らは北朝鮮が外貨を稼ぐために派遣している労働者だ。地元の関係者は「通常3年ほどで帰国するが、既に6年間、丹東に足止めされている女性もいる。故郷の家族や友人に会えず嘆く人も多い」と話した。

国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議は、北朝鮮労働者の19年末までの本国送還を求めていた。中国は対外的には応じる姿勢を見せていたが、就労名目以外のビザで働き続けた人もいる。北朝鮮が入国を厳しく制限している現在、帰国は望んでもかなわない。

◇本格回復遠く

中朝間の貿易額はコロナ前の水準に近づいているが、物流の本格回復には至っていない。鴨緑江に架かり、中朝貿易品の7割が通過するとされる「中朝友誼(ゆうぎ)橋」。鉄道は再開したものの、トラック輸送は止まっており、線路に隣接する車道は閑散としていた。

丹東市内の商店には北朝鮮製をうたうビールや高麗ニンジン茶が並ぶが、数は少ない。ある店舗の従業員は「中国側に来る列車はほとんど空だ。一般の商品は入ってこない」と明かす。列車は中国側で肥料や建築資材を大量に積み込み、北朝鮮へ向かうという。市内ではシャッターを閉めた小規模な貿易商が目立った。

◇マスク外す市民も

コロナ禍の間は人影もまばらだった北朝鮮側だが、4月下旬には建築現場や造船所周辺で働く人々の姿があり、経済活動の再開がうかがえた。マスク着用は強制ではないらしく、マスクを外して談笑する若者もいた。

ただ、依然としてウイルス流入への警戒は強く、鴨緑江を巡る中国の遊覧船は以前ほど対岸に近づけない。北朝鮮側の要請だという。川では大量の干し草を積んだ北朝鮮船が稼働していたが、中国側からはかなり距離を取っていた。

丹東市郊外の国境地帯から望む北朝鮮側では、農作業をする人々が多く見られた。「社会主義万歳!」と書かれた巨大な看板のそばで牛を使って2人一組で畑を耕す村人や、馬にくらを付ける国境警備兵の姿も確認できた。

中国共産党中央 現代化産業システムの構築加速を強調

Record China によるストーリー •

習近平中国共産党中央委員会総書記は28日、中国共産党中央政治局の会議を主宰し、現在の経済情勢と経済活動についての分析・研究を行いました。

会議は、現在の中国経済の改善は主に回復段階にあり、需要はまだ十分とはいえず、経済のモデルチェンジとグレードアップには新たな障害があるとしています。また、実体経済に支えられた現代化産業システムの構築を加速する必要性や、電気自動車(EV)などの新エネルギー車の発展の拡大や汎用人工知能(AI)の発展とリスク防止に力を入れる必要性を強調しました。

さらに会議は、「需要の回復と拡大は現段階における経済の持続的な回復の鍵である」として、「政府の投資や政策の奨励による作用を十分に発揮し、民間投資を効果的に促進すること」「改革を全面的に深化し、高水準の対外開放を拡大すること」「外国投資誘致をより重要な位置に置き、対外貿易と外資の基盤の安定化に力を入れること」「各級の幹部は率先して、企業と末端組織の困難を確実に解決すること」などを強調しました。(提供/CRI)

中国の越境決済、人民元建てが初めて米ドル建てを上回る=受け入れ国が急増中ー中国メディア

Record China によるストーリー •

貿易決済などでの中国から海外に支払いで、人民元建てによるものが初めて米ドル建てを上回った。

中国メディアの中国新聞社は29日付で、3月に人民元建ての越境決済が初めて、米ドル建て決済を上回ったと報じた。人民元建て決済を受け入れる国が急増しているという。専門家は、中国企業にとって為替変動リスクを低減する効果が生じるなどと分析した。また、多くの国が為替リスクの分散を考えており、人民元建て決済はさらに増加する見通しという。中国国家外匯管理局(外為管理局)によると、3月末の時点で、人民元建てによる海外への支払い決済の割合が48%に達し、47%だった米ドル建てを上回った。2010年時点では人民元建て決済はほぼゼロで、同時期に83%だった米ドル建ての割合が大きく落ち込んだ。今年になって、人民元建ての決済を受け入れる事例が相次いでいる。3月29日には中国政府とブラジル政府が、米ドル建てでなくそれぞれの自国通貨建てで貿易の決済を行うことで合意した。中国海洋石油は同月28日、上海石油天然ガス取り引きセンターを通じて、フランスのトタルエナジーズとの間で、中国初の人民元建てによる液化天然ガス(LNG)の輸入取引を行った。アルゼンチンのマサ経済相は4月28日、中国からの輸入品の支払いを米ドル建てから人民元建てに切り替えると発表した。マレーシアのアンワル首相は4月初旬、マレーシアの中央銀行が中国との貿易が同国通貨のリンギットや人民元で決済できるようにするため、中国側と協議を始めたことを明らかにした。これまでにインドネシア、イラン、ロシア、ドイツなど30カ国以上が、貿易決済や投資での人民元利用に推移してきた。国際的な金融取り引きで人民元の存在感が増してきたことには、中国が2010年ごろから資本勘定の開放を進めてきたことも影響しているとされる。DBS(香港)のエコノミストである梁兆基氏は、「多くの国がリスク分散のため代替となる通貨を求めている。さらに、米連邦準備制度理事会(FRB)の信用力も以前ほどではないために、人民元の国際化が加速している」と述べた。

中国国際経済交流センターの陳文玲チーフエコノミストは、「脱ドル化」の背景には、米国と米ドルに対する不信感があるとの見方を示した。米国の信用に対する疑問が発生し、「ドルの覇権」に対する不満も存在する。そのためにリスク回避への動きが強まっているという。陳エコノミストは「米ドルは今や、世界経済の不安定化と不確実性の、主要な発生源になっている」とも述べた。広東省深セン市に本部を置き資産管理を行う企業である前海開源基金の楊徳竜チーフエコノミストは、「ウクライナ危機では、米国が多くの国と連携してロシアを制裁したことで、ロシアの輸出・貿易が影響を受けた。世界各国はドルの横暴を目にした。現在の流れは『脱ドル化』であり通貨の多元化だ」と述べた。

中国国家外匯管理局の副局長で報道官を兼任する王春英氏は21日の記者会見で、「中国は貿易についての算定や決算に第三国の通貨を使ってきた」と説明。この状況が、「企業にとっては為替リスクなどを高め、国にとっては外貨準備の管理や運用を難しくし、資本の越境流動の変動リスクを高めていた」と述べた。

中国銀行研究院の王有シン・上級研究員(「シン」は「品」の「口」を「金」に替える)は、「自国通貨建ての決済が普及していけば、企業の為替リスクは明らかに低減し、生産や経営における資産と負債の通貨ミスマッチリスクも著しく低減する。そのため企業はより多くの資源と精力を主要業務に投入できるようになる」と述べた。

王研究員はさらに、中国との二国間貿易で人民元建て決済が増加することは、他の国や市場参加にとってのモデルとなり、けん引効果を発生させるとの考えを示し、今後は人民元建ての越境決済がさらに普及していくと予想した。

前海開源基金の楊徳竜チーフエコノミストは、人民元の国際化の度合いがさらに高まれば、米ドルの「単独覇権状態」はある程度は変化するとの見方を示した。その場合、米国が世界の通貨市場を操作する力は弱まり、米国以外の国にとっては、長期的な発展を実現するために有利な状況になるという。(翻訳・編集/如月隼人)

中国の回復巡る懸念強まる、最近の指標受け-さらなる刺激策必要か

Bloomberg News によるストーリー • 5 時間前

(ブルームバーグ): 中国経済の回復は依然としてまだら模様で、最近の指標で製造業の落ち込みが示される一方、ホリデー期間の消費支出は好調で、住宅市場の回復も続いている。

4月30日に発表された4月の製造業購買担当者指数(PMI)は予想外に活動縮小を示した。中国の輸出に対する世界的な需要鈍化が響いた。一方、中国の消費者は旅行や買い物への支出を続けている。

China's Factory Activity Unexpectedly Contracts in April | China's official manufacturing PMI fell to 49.2© Bloomberg

こうしたデータが示唆するのは、中国の回復は依然として不均衡で、生産サイドの回復が消費サイドに後れを取っているということだ。これは共産党指導部が4月28日の会議で示した慎重な成長見通しとさらなる刺激策の必要性を裏付けている。

国泰君安国際の周浩チーフエコノミストは、まちまちなPMI統計について、「中国の新型コロナウイルス禍後の回復がやや失速し、政策支援の継続が必要」だということを示唆していると指摘した。

習近平総書記(国家主席)率いる党中央政治局が28日に開いた会議では、内需がまだ不十分だとして、経済政策スタンスに比較的大きな変化はなかった。

4月の製造業PMIは49.2と3月の51.9から低下し、昨年12月以来初めて活動拡大・縮小の境目である50を下回った。建設業とサービス業を対象とする非製造業PMIは56.4と前月の58.2から低下した。

労働節5連休の初日に当たる4月29日のデータは、消費回復を浮き彫りにしている。同日の中国国内の鉄道旅客数は約1970万人と、1日としての過去最多を記録したと中国メディアの澎湃新聞が公式データを引用して報じた。中央テレビ(CCTV)が商務省のデータを基に伝えたところでは、主要な小売り・ケータリング企業は同日の売上高を前年比21%増と見込んでいる。

中国不動産開発大手の住宅販売額は4月に3カ月連続で増加。不動産調査会社の中国房産信息集団(CRIC)が発表した暫定集計によれば、不動産開発上位100社の契約販売総額は前年同月比31.6%増と、3月の29.2%から伸びが加速した。

中国の1-3月(第1四半期)の成長率は1年ぶりの高い伸びとなった。エコノミストは4-6月(第2四半期)にさらなる成長加速を見込んでおり、一部の主要銀行は今年の成長率予想を5%前後の政府目標を上回る約6%かそれ以上の水準に引き上げた。

ただ、週末のデータを受け、政策担当者は慎重姿勢を維持する可能性が高い。

ピンポイント・アセット・マネジメントの張智威チーフエコノミストは4-6月期について、「こうしたまちまちなシグナルから、支援的な財政・金融政策を継続するよう政府に求める圧力が続く公算が大きい」と語った。

関連記事

中国の製造業活動が予想外の縮小-景気回復への懸念くすぶる中国共産党指導部、景気回復を支えると表明-内需は不十分中国経済、1~3月は4.5%成長と予想上回る-個人消費けん引

原題:China’s Mixed Economic Data Fuels Concerns About Recovery(抜粋)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.

中国の本当のGDPは当局発表の6割しかない…人工衛星で光の量を測定してわかった中国経済の真の実力2022年11月にTIME誌が報じた衝撃データ

エミン・ユルマズエコノミスト

中国のGDPが米国を超える日は来るのだろうか。エコノミストのエミン・ユルマズさんは「独裁専制国家のGDPは実態と大きく乖離する。中国の本当のGDPは、中国政府当局の発表の6割程度しかないという研究結果もある。中国経済は10年後には弱体化しているのではないか」という

香港株は2018年の高値から56%も下落

近年、中国の経済成長のほとんどは不動産投資、インフラ投資によるものであった。しかし昨今、投下された資本効率が低くなっていた。アウトプットを出すためには、さらにインプットをしなければ成長は望めない。それが叶わなくなっていた。

不動産バブルが崩壊し、中国の景気が悪くなるということは、世界のマーケット関係者には周知の事実である。だから、香港株は2018年の高値から56%も下落しているのだ。

金融危機の定義を数字で表すならば、指数が高値の半値になるレベルということができる。すでに香港株は半値以下になっているので、金融危機に突入していると言っても過言ではないのである。ライトの使用量と経済発展レベルに齟齬もう一つ、経済の実態について紹介したい。

中国の本当のGDPは、中国政府当局の発表の6割程度に留まるということを、皆さんはご存じだろうか。その見方を示したのは、シカゴ大学の研究だ。最近IMF(国際通貨基金)や世界銀行も似たようなアプローチをとり始めているが、各国の経済成長を人工衛星から入手した夜のライト(明かり)量で比べて抽出したもので、過去の映像と当時の各国の経済力を比較した研究結果が2022年11月、『TIME』誌に掲載された。中国のような独裁国家は、ライトの使用量のレベルと経済発展のレベルに大きな齟齬が見られることが判明した。研究結果として得られた結論は、中国のGDPについては政府当局発表の6割でしかないとする衝撃的なものだった。

独裁専制国家のGDPは実態と大きく乖離

この研究結果を見ると、きわめて興味深い事実が浮かび上がってくる。

欧米日などいわゆる先進国、あるいは自由主義国家の数字を見ると、「夜のライト量で割り出したGDP」と「当局から報告されたGDP」はほとんど乖離かいりしていない。

これが、部分的にしか自由がない国々、民主主義を敷いてはいるがさまざまな問題を孕はらむ国々になるとどうなるか。

レバノン、メキシコ、コロンビア、ナイジェリア、フィリピン等々は、「夜のライト量で割り出したGDP」よりも「当局から報告されたGDP」のほうが高い数値になっている。

さらに完璧なる独裁専制国家を見てみると、その乖離がひどくなっており、中国、エチオピアなどはその最たるものであることがわかった。

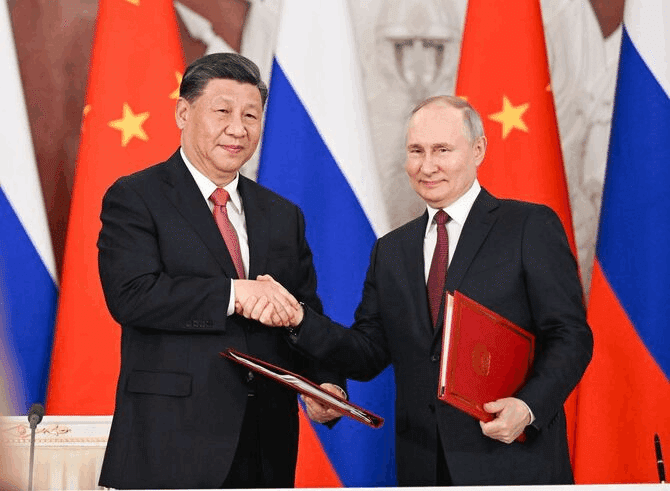

独裁専制国家のGDPは実態と大きく乖離(2023年3月、モスクワで会談した習近平氏とプーチン氏)

「中国がGDPで米国を抜く」は空論

この事実を鑑かんがみると、中国がGDPで米国を抜く、凌駕りょうがするという説は空論であると考えるほかない。

中国経済はあと10年、15年後には弱体化することを、中国自身もわかっているのだろう。

バブル崩壊後の日本のように、活力を失い、国力も沈んでいくと意識しているのかもしれない。次に社会問題である。深刻なのは食料に関わることである。一般的な中国人の食生活に不可欠な食材は、大豆とトウモロコシと豚肉と言われている。大豆とトウモロコシは豚の飼料になるので、大げさに言えば、中国人とは三位一体の関係を成す。

こうした食料はコモディティ相場と切っても切れないものなのだけれど、大変興味深い現象が見られる。トウモロコシ価格が上がった年には、肉の価格が下がることが多いのである。特に牛肉の場合は顕著なのだ。2023年の牛肉価格は上昇なぜか。本当は来年まで育てて大きくしてから売るつもりであった牛まで、と殺さつして売ってしまう傾向が強くなるからである。

だから、トウモロコシ価格の高かった年には牛肉価格は下落し、その翌年は市場に出回る牛肉自体が減るため、価格は急騰することになる。

2022年夏のトウモロコシ価格はかなり高かったことから、おそらく2023年の牛肉価格は上昇するものと私は予測している。牛肉市場をウォッチするには、米国シカゴ市場の素牛(フィーダーキャトル)先物市場が適していると思う。

「もっと自由を!」「飯を食わせろ!」

これらは牛肉市場の話だが、流れ的には豚肉も大差がない。こういうサイクルは、農作物についてもよくあることで、その年の価格が上がっていたら、翌年はまったく振るわない。と思ったら、その翌年は急騰したりする。要は、農業従事者が相場を見ながら“生産調整”するわけである。その意味で、中国は豚肉、大豆、その他もろもろの作物が不作となり、食料危機に発展する火種を常時秘めている。

大豆とトウモロコシと豚は三位一体の関係(※写真はイメージです)

すでに一部の作物については価格が急騰しているので、その不満が各地で発生するデモの要因になっている可能性もある。

2022年12月に起きた「白紙デモ」のとき、掲げられたのは白紙だけではなかった。白紙に紛れて「もっと自由を!」、そして「飯を食わせろ!」と書かれたものもあったのだ。

中国・ロシア・イランを苦しめる食料インフレ

余談になるが、他国に目を転じると、ここのところスリランカ、イランなどでも大型デモが起きている。その要因は当然ながら、食料インフレがあまりにも厳しいからだろう。

権威主義陣営である中国、ロシア、イランなどでは早くも食料危機が訪れているのではないか。そんな印象を私は抱いている。

ここをどう乗り越えるのか。いまのところ、中国を初めとした権威主義国家は、国民の怒りをガス抜きする政策によって乗り越えようとしているように映る。だが、これは本来の権威主義陣営の“流儀”ではない。逆だ。イランなどは拒否しているけれど、権威主義陣営ではモラル警察を廃止することをチラつかせたりしており、行き詰まり感を垣間見せている。それらの原因をつくったメインは、やはり食料インフレだと思う。国民にとって、食えなくなること以上の苦しみはない。他の自由や人権については我慢できるけれど、飢えだけはどうもならない。今後、中国などでは社会不安が高まっていく可能性がある。

中国は米国に弱みを握られている

そしてこの食料問題に関し、中国は米国に弱みを握られている。中国は農産物を毎年、米国から相当量輸入している。中国は経済安保上、相手陣営に強く依存したくないはずで、本音では米国からはあまり買いたくないだろう。しかし、背に腹は代えられない状況になっている。

米中関税合戦は中国国民を苦しめる

米国は中国からアパレル、家電、雑貨、家具、アセンブリー部品などを輸入している。その逆の、中国が米国から輸入する品目のほとんどは、食料(農作物、肉類、酒類)なのである。そして、トランプ政権時代から米国は中国製品や品目に対して高関税をかけるようになった。そこで、中国も米国の高関税に対抗して、同程度の関税を輸入品にかけると宣言し、実行した。しかし、両国の事情は大きく異なっていた。

先に述べたように、中国が米国から輸入する品目のほとんどは食料である。これに高関税をかけてしまい、最終的には消費者である中国国民を苦しめることになったのである。

ただ、米国民も高関税分のコストを引き受けなければならないので、お互い様と言えないこともない。

そこで米国は輸入物価を下げるため、意図的に“ドル高”に持っていった。中国が20%の追加関税分を20%のドル高で“相殺”したわけである。エミン・ユルマズ『大インフレ時代!日本株が強い』(ビジネス社)

だが、中国は米国と同様の手は使えない。

知ってのとおり、このところどんどん人民元レートが下落している。輸入はできるものの、輸入価格はドルベースで高くなったし、さらに米国への報復措置としてかけた追加関税分が上乗せされている。中国国民からすれば、報復関税が痛みとなって刺さってきたのだ。こうした措置を、バイデン政権が撤廃するかもしれないと、中国側は期待を抱いていた。だが、それは見事に裏切られ、今日に至っている。

中国経済、調べてみたらやっぱりウソだらけ!~本当のGDPは、公式発表の3分の1!?

2016.04.27

経済学者

嘉悦大学教授

中国の首相自身も信用していない経済統計

発売即重版となった、高橋洋一氏の話題の書『中国GDPの大嘘』。

ソ連のデタラメな統計と、その手法を中国が継承してしまったことを指摘したが、中国の「間違いだらけの数値」を暴いていく。

「中国の経済統計、指標などまったく信用できない」

こう公言したのは、のちに首相の座に就く李克強である。

オフレコではあったが、この発言が飛び出したのは2007年9月、大連で開催された「第一回ダボス会議」でのこと。当時、李克強は遼寧省の共産党委員会書記、すなわちトップで、温家宝首相とともにダボス会議のホスト役を務めていた。

冒頭の衝撃的な発言が飛び出したのは、アメリカ経済界代表団との会食の席だった。オフレコという前提で、

「中国の経済統計、指標は、まったく信用できない。遼寧省のGDP成長率も信用できない。私が信用してチェックしているのは、わずか三つの統計数値だけ。その三つとは電力消費量、鉄道貨物輸送量、銀行融資額。この三つの統計を見て、遼寧省の経済成長の本当のスピードを測ることが可能になる。他の中国の経済統計、とりわけGDPなどは、ただの『参考用数値』に過ぎない」と漏らしてしまったのだ。

同席していたアメリカの駐中国大使、クラーク・ラントは国務省に報告。これは部外秘だったが、2010年、機密情報を漏洩させるウィキリークスによって暴露されてしまった。この後、李克強が信用していたとされる三つの指標は「克強指数」とまでいわれるようになり、一部のエコノミストやメディアが信頼する数値となっている。

克強指数についても後述するが、李克強自身が「参考用数値」と述べたGDPに関しては、参考にすらならないという事実を、説明しよう。

関連記事年間10億人動員!中国「レッドツーリズム」に参加してみた

中国の「実際の数値」を暴く方法

経済統計の数値の真贋を見抜くには、複数の統計を合わせてみるとわかる。そうして矛盾点があるか整合性があるかを見極め、統計数値の信頼性を計るのだ。たとえば前述したGDPと失業率の関係。ところが中国は失業率を発表していない。社会主義国の「建前」として失業はないということなのかもしれない。

そこで私が注目したのが貿易統計だ。中国が発表する統計のうち、数少ない、というか、唯一信用できるのが、この貿易統計。貿易統計は外国との関係もあって捏造しにくい。相手国の「正しい」対中国貿易量を集計すれば、正確な数値が求められるからだ。

この事実を踏まえて2015年の中国の貿易統計をチェックしてみると、輸出額は前年比8.0%減。輸入額たるや14.1%の減少となっているが、中国当局はその原因を資源価格の低下、としている。しかし、同年の中国のGDPに対する貿易依存度は40.25%……GDP成長率6.9%を達成したとしたら、内需が異常に上昇した、ということになる。

中国では、習近平が国家主席に就任すると、最低賃金を引き上げている。場所によってまちまちだが、おしなべて三年で四割ほど最低賃金は上昇している。それに合わせて物価も上昇。コンビニを覗いてみるとわかるが、商品によっては日本の物価より高くなっているケースも珍しくない。

前に紹介したように、イギリスのBBCニュースが疑問を投げかけているように、「成長率6.9%」という数値にも、大いに疑問が付いて回る。そこで、どうしてこの「偽装数値」が出てきたのか、私なりの推測を述べてみよう。

高橋洋一氏の新著『中国GDPの大嘘』

2012年の第18回中国共産党大会。習近平が「偉大な中国の夢」と語ったその大会で、具体的な夢を語っている。「2020年にGDPと国民の平均収入レベルを、それぞれ二倍にする」

二倍の基準は2010年比だ。これを達成させるには年平均七%成長が求められる。習近平に限らず中国人のメンタリティでは、メンツを重んじる。なにより景気が悪くなれば、政権基盤を揺るがしかねない。それ以降、七%成長は政権の至上命題になったのだ。

関連記事年間10億人動員!中国「レッドツーリズム」に参加してみた

習近平と李克強が対立

「公式統計」によれば、2012年の固定資産投資総額はおよそ36兆人民元(610兆円)。前年比20%という高い伸びだ。投資の伸びで、この年の成長率も、かなり押し上げられている。

ちなみに、公式発表では2012年のGDP成長率は7.8%になっている。「中国の夢」という大風呂敷を広げただけあって、その年はどんなことがあっても高い成長率を維持しなければならなかった、そういう事情が強くうかがえる。

ところが2013年には景気が息切れしてきた。李克強は懸念を示し、「経済成長を達成させるための経済刺激、政府の直接投資に頼ろうとしても、その余地は決して大きくはない。市場メカニズムに任せなくてはならない」と発言したのだ。

無理に成長を維持しようとするなら、もう一段の投資を行わなければならない。李克強はそれには限界があるとし、低成長の痛みを受け入れるよう求めたのだ。

4年間で約2000兆円の景気刺激策を行った結果…

さらに中国には、2008年の四兆元(約68兆円)投資と、空前の金融緩和による後遺症がある。このとき、リーマンショックによる経済の落ち込みを防ぐための大型投資を行なったのだ。これが奏功し世界経済は立ち直りのきっかけをつかんだが、中国はその後、過剰設備などに苦しむことになる。

しかも四兆人民元のはずだった景気刺激策はその後も続き、2009年からの四年間で、なんと110兆人民元(およそ1900兆円弱)の固定資産投資が行なわれた。過剰な投資は、各地にゴーストタウンを生み出すなど、いまだに負の遺産を遺している。そのような背景もあって、李克強は経済政策の転換を匂わせた。

しかし中国政府内でも、これに同調する容認派と慎重派に分かれた。特に2014年には、全国人民代表大会(全人代=日本の国会に相当)の前に、習近平主席と李克強首相との間で衝突があったという。その年のGDP成長率7%を提案した李克強に対し、習近平は7.5%を主張して譲らなかったというのだ。

習近平の「中国の夢」にこだわる一面だった。さらに一年後の全人代では「7%前後」と、前年より目標値を下げている。しかも「前後」としているところがミソだ。それだけ自信がなかったかとも受け取れる。

そして2015年のGDPの伸び率は6.9%……かなりゲタを履かせた数字であることは容易に想像がつくが、実は発表前から「発表される数値は6.8とか6.9あたりではないか」という予想が、私の耳にも届いていた。

別に正確かつ実態を表した数字を予想してのことではない。「政治的に装飾された数値」としての数字だ。つまり、経済成長が続いている資本主義社会では、成長率7.0%や6.9%の違いは、さほどではない。この程度なら統計誤差の範囲であり、ほぼ目標達成と胸を張れる数値だ。

しかし中国では、これは多分に政治的なメッセージなのである。

すなわち対外的には、「やや経済成長は鈍化しているけれど、心配しなくてもいい」という、やや願望を込めたメッセージ。そして国内的には、「七%達成はなんとしてもやり遂げる」という強い意志の表明なのである。

が、その中国も、統計のゴマカシもそろそろ限界と見て、今後少しずつ数値を下げてくることは間違いない。日本のメディア、特にNHKを代表とする大メディアは、中国当局の発表をそのまま受けて、「7%成長を割り込むのは実に25年ぶり」などと伝えているが、実態はもっとかけ離れたところにある。

実際のGDPは発表数値の3分の1!?

ここでもう一度、2015年の「中国GDP成長率7%」について検証してみよう。

2015年通期の成長率は六・九%だったが、上半期に限っていえば7.0%を達成。年初に立てた目標に達したわけで、決して低い成長率ではない。

その一方で、中国政府は、2014年11月から翌年8月までの間、五回もの金利の引き下げを行なっている。さらに公共事業も追加で行うなど、景気刺激策に躍起になっていた。7%もの経済成長を達成したとすれば、そこまで景気刺激策を施さなくてもいいはずなのだが……。

別の角度から見てみよう。信用できない中国の経済統計のなかでも、農業生産と工業生産に関しては、しっかりデータを取っている節がうかがえる。小売や物流といった第三次産業に関する統計には弱点があるものの、計画経済を進めるために、1950年代からしっかり生産量のデータをとっていた。

この農業および工業の2015年のGDP成長率を産業別のデータのなかから見ると、農林業に畜産と漁業を加えたところで3.6%、工業が6.0%の成長となっている。この業種別GDPのほかに、自動車、鉄鋼、電力といった主要二七の工業製品の生産量データも出される。

これらをチェックしてみると、2015年上半期に六%以上の成長を達成した製品は四製品のみ。さらに、13の工業製品は、伸び率がマイナスを記録している。

工業製品の生産量の伸びは平均で一%程度。工業製品のデータに関しては割と正確に採取される。そうなると、産業別の成長率六%の伸びと、工業製品別の生産量の伸びとが、かなり乖離していることがわかる。

粉飾の匂いがプンプンするのは工業成長率6%だ。こういった数値を積み重ね、重ね合わせていくと、どうしても中国経済GDP6.9%成長というのは、相当にゲタを履かせた数値だということが判明する。

私は、中国の実際のGDPは、公式発表されている数値の三分の一程度ではないかと見ている。

日本のGDP、世界3位維持 5位のインド、27年には3位に上昇か

毎日新聞 2023/4/26 10:00(最終更新 4/26 10:00)

日本の2022年の国内総生産(GDP)が世界3位を維持したことが、国際通貨基金(IMF)の資料で分かった。ドルベースで比較するため円安で目減りし、4位のドイツが肉薄した。一方、人口が増えている5位のインドは急成長しており、27年には日独を上回り3位となると見込んだ。

足元では中国やインドの伸びが目立つ。1位米国、2位中国については予測した28年までは順位は変わらず「米中逆転」はないとした。

22年の世界のGDPは100兆2180億ドル(約1京3千兆円)。日本は4兆2330億ドルで、前年より15%減少。ドイツに1580億ドル差まで迫られた。

IMFは、各国中央銀行による急激な利上げの影響で先進国は当面、成長が抑えられると予測。27年は日本が5兆770億ドル、ドイツが4兆9470億ドルで差が縮まると見込む。円安がさらに進めば逆転する可能性もある。

インドは年度ベース(4月~翌年3月)で試算。先進国の22年の成長率が2・7%だったのに対し、インドの22年度は6・8%に達した。(共同)

参考文献・参考資料

中国景況感、節目割れ=新規受注が大幅悪化―4月 (msn.com)

中国の越境決済、人民元建てが初めて米ドル建てを上回る=受け入れ国が急増中ー中国メディア (msn.com)

中国共産党中央 現代化産業システムの構築加速を強調 (msn.com)

コロナ収束も往来戻らず=労働者滞留、経済活動は再開―中朝国境ルポ (msn.com)

中国の回復巡る懸念強まる、最近の指標受け-さらなる刺激策必要か (msn.com)

中国経済、調べてみたらやっぱりウソだらけ!~本当のGDPは、公式発表の3分の1!?(髙橋 洋一) | 現代ビジネス | 講談社(1/5) (gendai.media)

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?