やさしい物理講座ⅴ149「黒体放射と温度と電気抵抗」

我々の日常生活で眼にするものは光が起こす現象で認識される。空が青いのは太陽からの光が空気中で散乱されて空気の色が青いから空が青いのである。

このように、通常(普通)の物質(分子)は、自分から光を発して光ることはない。なぜならば、電子・陽子で電気的なバランスで成り立っている。外部からのエネルギーの吸収で分子から電子が飛び出す場合は電気的にバランスを欠くことになる。普通の物質は物質の外部からエネルギーをもらい(吸収)して、そして、その物質の特有の光(電磁波)を放出する。

そのイメージ図が次の図である。

今回はそのような通常と違う物質(いわゆる黒体)について解説する。科学は既存の概念から脱却し発想の転換により飛躍的発展すると確信している。

皇紀2685年1月16日

さいたま市桜区

理論物理研究者 田村 司

次のブログの続編でもある。

やさしい物理講座v148「『反重力』に相当する『斥力』は『熱・温度(原子・分子の運動)』である。」|tsukasa_tamura

黒体放射と温度

黒体とは、全ての波長にわたって電磁波(光)を全く反射しない物体である。そのような物体は実在しないため、理想気体や剛体と同じように、黒体は実在しない。

現在、発見された最も黒体に近い物質は、99.995 % の光(電磁波)を吸収する。

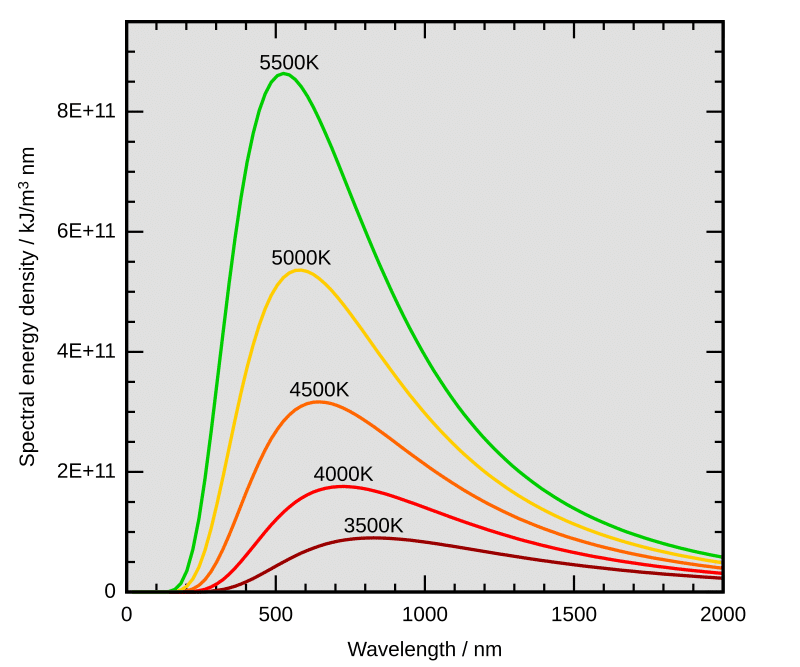

物体からの放射(反射を含まない)には、物体の相(固体・液体・気体)にかかわらず温度によって色が変わることが経験的に知られている。

色は、さまざまな波長の光が混ざり合って構成されている。

色の変化は、波長ごとの強度分布の変化であることがスペクトルの分析によりわかっており、またその分布は、温度によって一定であることも知られている。これを物体からの熱放射という。特に、黒体からの熱放射を黒体放射(黒体輻射)と言う。

鉄の温度をあげると気体化する。通常、目にする鉄は固体であるが、それが温度により変化する。鉄の溶融温度は1538度Cである。そして、沸点は2750度Cで気体化する。

鉄の分子の温度により分子運動が活発化するのである。

オームの法則と温度

実験で電気を扱う上での重要な3要素は「電圧」「抵抗」「電流」で、それぞれV, R, Iで表されるがもう一つ重要な要素がある。それが「温度」なのである。中学の授業では3要素しか教えない。温度が一定という条件付きであることが教えられていない。つまり電流が流れると抵抗部分で発熱していく。つまり発熱により分子運動がさらに活性化して、「抵抗Ω」の数値が上がるという放物線を描くグラフになる。

Vはボルトと読み、電圧Vの単位です。Ωはオメガと読み、抵抗Rの単位です。Aはアンペアと読み、電流Iの単位です。それらの間には次のような関係があります。

V(V)電圧=I(A)電流 ×R(Ω) 抵抗

「電圧の大きさVは、電流Iが大きくなるほど大きくなり(比例)、抵抗Rが大きくなるほど、大きくなる(比例)」という性質があります。これをオームの法則といいます。オームの法則は、R(Ω)抵抗=V(V) 電圧/I(A)電流 は変形して

I(A)電流=V(V)電圧 /R(Ω)抵抗で表される。

金属の電気抵抗と温度

大多数の金属では、温度が上がると電気抵抗も増加します。これは、金属内の自由電子が原子核と衝突する頻度が増加するためです。温度 T と抵抗 R との関係は以下の式で表されます:

ここで、R(T) は温度 T における抵抗、R0 は基準温度 T0 における抵抗、α は温度係数です。温度係数 α は一般的に正の値を持つため、温度が上がると抵抗も増えます。

半導体の電気抵抗と温度

半導体の場合、温度の上昇は電気抵抗の減少を引き起こします。これは、温度が上昇すると、より多くの電子が価電子帯から伝導帯へ励起されて、伝導性が増加するためです。

半導体の抵抗における温度依存性は以下の式で近似されます:

ここで、Ea は活性化エネルギー、k はボルツマン定数、T は絶対温度です。この式から分かるように、温度が上がると指数関数的に抵抗が減少します。

絶縁体の電気抵抗と温度

絶縁体(絶縁材料)においても、温度が上がると抵抗が減少します。これは、半導体と同様に、温度の上昇によりキャリアが増加するためです。しかし、絶縁体は元々非常に高い抵抗を持つため、この変化は顕著ではありません。

超伝導状態

超伝導体という特殊な材料では、ある臨界温度以下になると電気抵抗がゼロになります。この性質は、超伝導体が磁場と相互作用して抵抗を打ち消す「マイスナー効果」に関連しています。

このように、温度が電気抵抗に与える影響は物質の種類によって異なりますが、温度変化は全ての材料に何らかの形で影響を与えるというのが共通の特徴です。正しい理解を持つことで、さまざまな場面でこれらの知識を応用することができます。

抵抗率の温度変化

抵抗率は温度によって変化します。温度が高くなると抵抗率が大きくなります。自由電子は陽イオンにぶつかりながら進んでいきますが、温度が高くなると陽イオンの振動が激しくなり、自由電子の進行を邪魔するのです。*

電圧を上げていくと、ジュール熱で温度が上がり、抵抗率が大きくなっていき、電流と電圧の関係が直線ではなくなります。

温度が 1℃ 上がるごとの抵抗率の変化量を抵抗率の温度係数といい、α アルファ で表します。0 ℃ のときの抵抗率を ρ0 [Ω⋅m] 、t [℃] のときの抵抗率を ρ [Ω⋅m] とすると、ほとんどの物質において以下の関係が成り立っています。

抵抗率の温度係数 α

ρ = ρ0 (1 + αt)

α の単位は [/℃] です*。ケルビン温度でなくセルシウス温度です。

報道記事紹介

2019年09月17日 14時00分サイエンス

光の99.995%を吸収する素材が誕生し「黒さの世界記録」を更新、前世界1位の10倍以上の黒さ

光を最低でも99.995%も吸収するという世界一黒い素材がカーボンナノチューブに関する研究の過程で偶然発見されました。この素材は、これまで世界一黒い素材であるとされていた「Vantablack(ベンタブラック)」よりもさらに10倍も黒いとのことです。

この「世界一黒い素材」はマサチューセッツ工科大学(MIT)航空宇宙工学科のBrian Wardle教授と上海交通大学の材料科学者のKehang Cui氏が偶然発見したもの。2人はアルミニウム箔の電気伝導率と熱的性質を高めるために、アルミニウム箔の表面でカーボンナノチューブを成長させるという実験を行っていました。

実験を行った結果、電気と熱の伝導率は高まり、実験は成功しました。しかし、2人を驚かせたのは出来上がった素材の「色」です。Cui氏によると、「カーボンナノチューブは成長する前も黒かったことを覚えていますが、成長後は『さらに黒く』見えました」と語っています。

この黒さが尋常ではないことに気がついた2人は、素材の光反射率を測定します。その結果、誕生した素材はあらゆる角度からの光を最低でも99.995%吸収すると判明。これまで「世界一黒い」とされてきたベンタブラックの吸収率は99.965%であるため、今回の新素材はベンタブラックよりも10倍以上高い光の吸収率を誇っていることになります。なお、記事公開時点でこの新素材には名前が付けられていません。

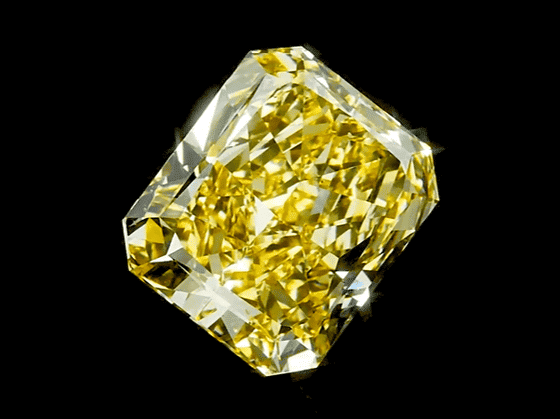

さらに今回の研究と同時に、MITに所属する芸術家のDiemut Strebe氏とコラボレーションした「アートサイエンス」という企画も進行していました。そこでStrebe氏は、時価200万ドル(約2億2000万円)のイエローダイヤモンドを開発された新素材で塗りつぶし、文字通りに「真っ黒」にする「The Redemption of Vanity(虚栄心の償還)」というプロジェクトを敢行しました。

The Redemption of Vanity - Diemut Strebe

真っ黒にされる前のイエローダイヤモンドがこれ。重さは16.78カラット、天然物のダイヤモンドでした。

ビフォー(左)とアフター(右)が以下。新素材で塗りつぶされたイエローダイヤモンドは背景と同化してぱっと見はわかりません。

しかし、拡大してみると背景より黒いので、イエローダイヤモンドの外形が浮き上がって見えます。

The Redemption of Vanityは2019年9月13日にニューヨーク証券取引所にて公開されました。

研究チームはこの素材が「なぜ黒いのか」に関して、森のように堆積したカーボンナノチューブがほとんど全ての入射光を閉じ込めるためだと考えていますが、詳しい原理は現段階では不明。Wardle教授は「黒さのメカニズムに関するさらなる研究が必要だ」と語っています。

この素材はその黒さと素材自体の形状などから、宇宙探査機に搭載される望遠鏡の遮光部分への利用が有望視されているとのこと。しかし、人間の目にはこの新素材とベンタブラックとの「黒さの差」はわからないそうです。

2014年08月03日 21時00分メモ

黒色を超越した「世界で最も黒い物質」が誕生、コーティングされたものの凹凸は目視では判別不能に

「黒色」は他の色を圧倒してしまうので扱いが難しくデザインでは使用してはいけない、といわれる色。そんな黒色の中でも「世界で最も黒い物質」が、イングランド南部のファーンボロー空港で開催されるファーンボロー国際航空ショーにて展示され、話題を呼んでいます。

「世界で最も黒い物質」は「Vantablack(ヴァンタブラック)」と名付けられており、これの開発に成功したのはイギリスにある世界的なナノテクノロジー開発企業であるSurrey NanoSystems。

Vantablackが世界で最も黒い、と言われるのはその圧倒的な可視光吸収率にあります。通常、黒色の可視光吸収率は95~98%程度とのことですが、Vantablackの吸収率は99.965%で、ほとんどの光を吸収してしまいます。

通常の黒色の場合、光の反射で凹凸の有無などが確かめられるので、物質がどんな形をしているのかは目視でも確認可能です。

しかしVantablackはほとんどの光を吸収してしまうので、コーティングされたものは真っ黒過ぎて人間の目ではどのような形をしているのか判別ができなくなり、真っ黒な穴が空いているだけに見えるそうです。以下の画像はアルミホイルの一部にVantablackをコーティングしてしわくちゃにしたものですが、目視では黒色部分のアルミホイルにどんな凹凸があるのかはまったく分かりません。

Surrey NanoSystemsのCTOを務めるBen Jensen氏は、「しわくちゃになった部分を見ても、あなたの目には真っ黒な穴が空いてそこには何もないようにしか見えず、とっても奇妙に思えるでしょう」と語ります。Jensen氏はVantablackの詳細なコストを明らかにはしていないものの、Vantablackを使ったドレスの実現の可能性について問われたところ、「非常に高価になるだろう」と回答しており、さらに「服の特徴はすべて失われ、ただ真っ黒なものになってしまうでしょう」とコメントしています。

もしも本当にVantablackでコーティングされたドレスが登場したならば、ドレスのレース部分や縫い目部分などの普段は目に付く特徴がすべて見えなくなり、ドレス着用者の頭と手足が真っ黒な穴の中から出てきているかのようになる、とのこと。

Vantablackは、Surrey NanoSystemsが特許を取得している低温カーボンナノチューブ製造技術が応用されています。なお、カーボンナノチューブというのは人間の髪の毛の1万分の1サイズの、ごくごく小さな物質。Vantablackは高い熱伝導率を誇り、銅の7.5倍の効率で熱を伝え、鋼よりも抗張力が10倍も高いとのこと。これらの特性から、事実上検出できないレベルのガスの粒子離脱を防ぐことが可能になり、イメージセンサーの汚れを除去するのにも役立てることができるそうです。

MEMSなどの内部コンポーネントをコーティングするのにもVantablackはふさわしいとのことで、これにより衝撃を吸収したり、長期間の振動に耐えたりが可能になるとのこと。

なお、Vantablackは天体カメラや望遠鏡、赤外線スキャンシステムなどの光学システムを「次のレベル」に進化させられる、とのことです。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?