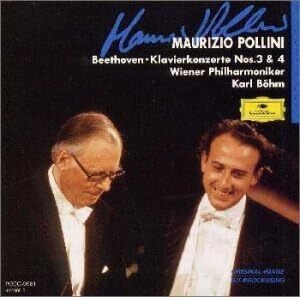

ポリーニとベームのベートーヴェン

ピアノ協奏曲第3番・第4番

録音:1976年(第4番)、1977年(第3番)

ベートーヴェンのピアノ・コンチェルト3番は、オーケストラとピアノのバランスが良くない作品と言われる。見方によってはそうかもしれない。ただ、ピアノ・コンチェルトの3番・4番・5番は、ベートーヴェンらしさが最も出ている「進化と変化の過程」ということもできる。

モーツァルトは、人生の最後までピアノ・コンチェルトを書き続けるが、ベートーヴェンは「傑作の森」で終了。ヴァイオリン・コンチェルトもモーツァルトは5曲書いたが、ベートーヴェンは1曲。オペラについてもモーツァルトの宿願は長いことオペラを書くことで、ウィーンに出てから「後宮からの逃走」「劇場支配人」「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」「コシ・ファン・トゥッテ」「魔笛」など、機会をとらえては全力を傾けて完成させた。でもベートーヴェンは「フィデリオ」のみ。

ベートーヴェンは、ソリストが得々とアリアを歌ったり、演奏したりする形式をさほど好んでいなかった。それよりも作曲者の構想とコンセプトがそのまま形になるようなジャンル、交響曲、弦楽四重奏曲、ピアノ・ソナタといったところに自分の表現の場を見出したし、そこで最高の音楽表現を形にしようと努力した。

そうした方向性で、ベートーヴェンはピアノ協奏曲において、モーツァルトが極めた形式感の中で2曲を書き、そこから一歩踏み出し、ピアノ協奏曲第3番で、自分なりの表現を盛り込もうとした。4番はさらにそれを成熟させて、ピアノ独奏から第1楽章冒頭を始めるという冒険を行った。

ベームとポリーニの演奏を聴いていると、自然にそういう想念が浮かんでくる。後年、ポリーニがアバドと組んで出した全集では、成熟した大人二人が聴かせてくれる充実したものになっていて、ポリーニの熱演もあり、そういう「考え」が浮かんでくる余地はあまりない。

自分にとっては、このベームとの演奏の方が、若々しい瑞々しさが特にカデンツァ部分にあって、聴いていて楽しい。

ポリーニは、ベームと全集を完成させることを考えていたが、ベームの逝去でその計画は実現せず、1番と2番はベームの追悼演奏会でも指揮をとったヨッフムになった。その1番・2番は名演となっている。