網走ホタテ稚貝作業2024

札幌でちいさな貿易商社を経営している、不死身のケニー(tsujikenzo)です。noteでは、Tweet以上、技術ブログ未満の、アウトプットを行っています。

プログラミングや技術に関することはこちら。

技術ブログ『学習と成長のブログ』

会社や働き方についてなどの音声配信も行っております。

Podcast『北海道から世界の食卓へ』

2024年の野付産ホタテも、5月20日に無事に操業を終えました。また2024年12月から冬操業が始まります。そして、弊社では、夏の間は北海道内の別の産地ホタテを出荷しています。そんな産地の1つ、オホーツク(特に網走)について、お届けします。

今日のテーマは、「網走ホタテ稚貝作業2024」です。

網走はホタテ稚貝の生産地

道東に位置する、農業・漁業・観光業を主な産業とする、人口32,000人の町、網走(あばしり)。

観光で言うと、流氷観光船や網走刑務所なんかが有名ですよね。ゴールデンカムイ好きには聖地だと思います。

網走の海産物と言えば、毛ガニや釣キンキやしじみや昆布など豊富ですが、実は、「ほたて」が主要な産業です。

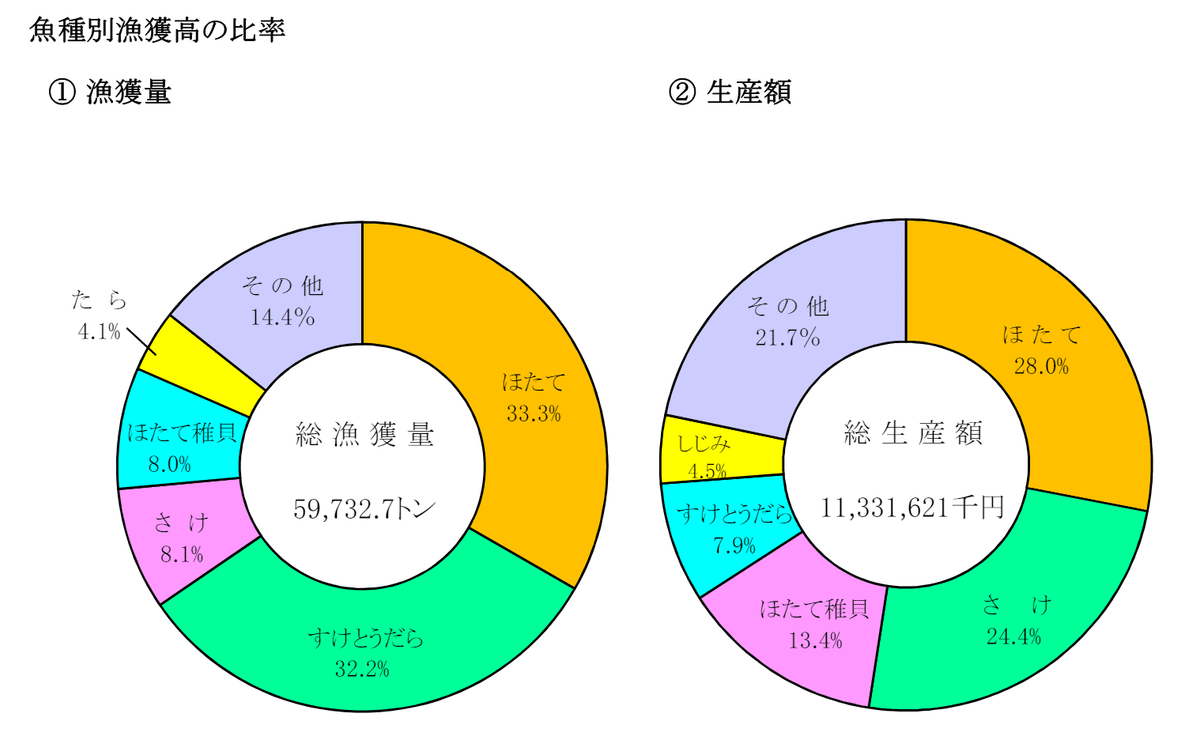

そして、網走が北海道産ホタテの重要な役割を果たしている理由の1つが、稚貝(ちがい)の養殖事業です。上表において「ほたて」と「ほたて稚貝」を合わせると、いかに網走におけるホタテが、主要な産業かが分かると思います。

網走漁組・西網走漁組では、自分たちが撒いて育てる稚貝を生産するだけでなく、近隣の漁組や生産者に稚貝の販売を行っています。春先から初夏にかけて管内で行われる稚貝の水揚げでは、5,000トン、15億程度の規模をほこっています。

西網走漁組管内の「能取湖」の稚貝の大量へい死は、2023年の大きなニュースとなりました。わたしも覚えています。90%の稚貝が死に、被害額が7億と報道されているので、データとも一致しています(年度により生産量・額の多少の変化はあります)。ちなみに、ホタテの稚貝は、日本海側や青森県陸奥湾や三陸海岸でも生産されています。他の産地から原料を分けてもらったりなんとか対応したようです。助け合いの精神(>_<)

わたしは、北海道の海産物を世界に届ける事業を10年やってきました。しかし、ほたて稚貝事業を自分の目で確かめたことはありません。反省です。。。

ならば、現場を見ずに語れません。網走漁業協同組合さんや、網走市議会議員の平賀たかゆきさんのご紹介を受け、ほたて漁師の村田漁業部さんにて、実際に稚貝上げの体験をしてきました。

稚貝上げとは

網走港と言っても広いですが、①で示した場所(鱒浦と言えばあなたも通)に「番屋(ばんや)」と呼ばれる待機所や作業場があります。1つの番屋で従事者は80~100人。番屋は8つあるそう(大小さまざま?)なので、この鱒浦に、少なくても1晩で500人以上が集まるわけです。まるで、フェス会場みたいでした。ワヤです。

陸(おか)で待機してる漁師さんにうかがったところ、「稚貝を育てている場所は、水深40mぐらいのところで、陸から見えるところでやってるよ」とのこと。Google Earthで確認しましたが、写真に写ってる範囲で、稚貝の水揚げをしてるのかなと思います。

船は、23時半ごろに港を出港し、稚貝をカゴごとに船に水揚げし、港に戻り、陸揚げします。わたしたちは、番屋で稚貝をカゴから出したりゴミを除去したりします。この一連の作業を「稚貝上げ」と言います。

23時半ごろ出た船は25時~25時半くらいに港に戻ってきます。船には学生バイトも乗船してるようです。なまらキツイですが稼げるそうです。体力自慢の学生は是非。

まず、このカゴを船から陸揚げします。1つのカゴは20~30㎏。ひょいと持ち上げる女性方もいてビックリ😮

そして、カゴの中の稚貝をコンテナの中に「ふるい」出しします。フルフル。カゴは全長3mぐらいかな。なので3人1組が横一列になって、声を掛け合いながら作業します。「せーの」という掛け声がしばらく頭から離れません。

ようやく御対面の稚貝ちゃんたち。コンテナに詰められて、網走市外へ旅だったり、網走沖に地撒きされたりします。

網走市外に旅立つって、どうやって?と思うかもしれません。実は鮮魚を運ぶのと同じように、大型冷蔵車(トラック)で陸送で運びます。この日も全道各地から、有名な運送会社のトラック達が待機してました。シケが続くと浜で待機が長くなるので、本当に大変だと思います。ご苦労様です。

あとは、使い終わったカゴを洗浄場に運ぶ作業があるのですが、これがだいたいの一通りの流れです。1つの作業で2時間ぐらいかな。これを3回しします。船に乗っている漁師さんたちは、最後に稚貝の放流に向かいます。すごい体力・・・。

陸揚げのスタートが1時で、終わるのが7時~7時半ぐらいでしょうか。休憩も挟みながらなので、睡眠を取っていけば問題ないでしょう。わたしは初参加の緊張からか一睡もせずに、働いてしまいました。

しかし、稚貝上げの時期は寝れないなんてそんな甘いこと言ってられません。学生さんたちは1限の授業に出るらしいですし、地元の方は通常のお仕事があります。母さん達だって休む暇もありません。

わたしたちの食を守るために働いてくれる、地元の方に感謝しなければなりません。「生産者」というのは、漁師さんだけではないのです。

おわり

いつも成貝(ながい?せいがい?)ばかりちょしてたので、稚貝生産の現場を体験することができて、とても光栄でした。オホーツクの朝焼けや、船が入港する様子など、間近に見れて感動しました。

ところで、この稚貝の入ったカゴ、海にぶら下げられてるって言ってましたが、どうやってぶら下げてるんでしょうか。

次回、「ケニー、稚貝の分散を体験する」です。9月ぐらいかな。お楽しみに。