面白い人体の仕組みと働き「腎臓」「膀胱」泌尿器系

寒くなってくるとトイレが近くなります

こういった現象は実にうまくできた機能で人間に備わっています

まさに奇跡

そんな面白い人体シリーズ「腎臓」「膀胱」の解剖的役割を学びつつ、普段起こる何気ない現象や泌尿器系の病気の原因や対策を添えて解説していきたいと思いますので最後までお付き合いください

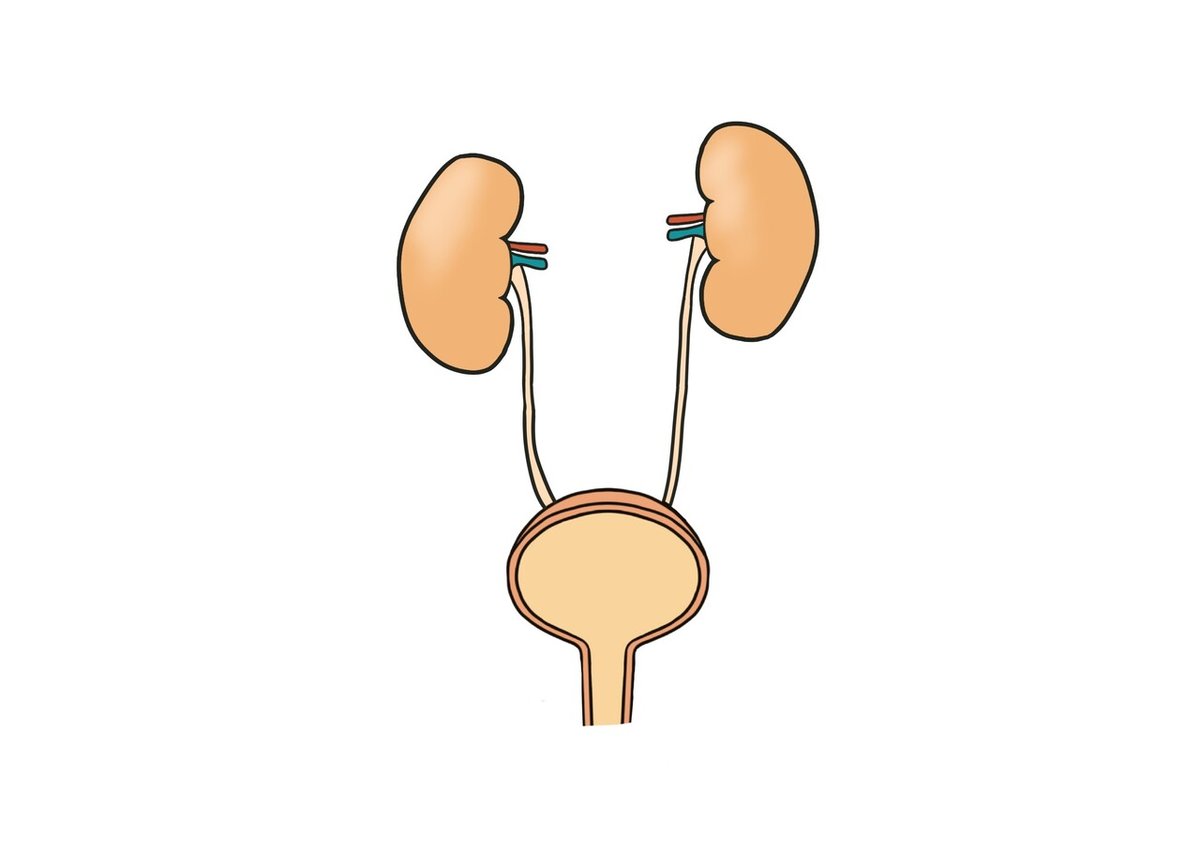

腎臓から尿道までの排尿の流れ

尿を我慢すると下腹部が少し痛くなることがあります

下腹部には尿を溜める膀胱があるからです

尿が作られるのは膀胱ではなく腎臓です

作られた尿は腎盂に集まり、尿管を通って膀胱まで運ばれます

しばらく膀胱で貯めておかれ、その後に尿道へ出され、尿の出る穴である外尿道口から排尿されます

排尿の仕組みは、膀胱にコップ約1杯の尿がたまったとこで、副交感神経が仙髄に自動的に連絡します

この情報は脳にも伝わり、トイレに行きたいという意識を持ちます

この時、トイレに行けない状態だと、脳は自動的に交感神経に指令を出して、膀胱を緩めてない尿道括約筋は収縮して閉じた状態になります

この時、外尿道括約筋は自分の意思で操ることができます

そして排尿できる状態になると、副交感神経が自動的に働き、膀胱を収縮させ、尿を出してない尿道括約筋をゆるめて開きます

同時に外尿道括約筋は自分の意思でゆるめて、外尿道口から尿を出します

排尿の仕組みは排便と同様に、自動的に調節する機能と自分の意思で行う機能があります

ちなみに縄跳びは骨盤底筋を鍛えて尿漏れを予防します

水を飲まなくても尿は出る

おしっこには、水分の排出以外に、老廃物を排出する役割もあります

おしっこが出なくなると、体に老廃物が溜まってしまうので、たとえ水を飲まなくても量は減るものの、おしっこは出るのです

そして、そのおしっこの我慢できる限界値は・・・600〜800ml

尿意を感じても、トイレに行くまでは我慢できる人がほとんどでしょう

これは、尿道括約筋が活躍してくれているからです

自分の意思でコントロールができるとはいえ、膀胱の容量によって、尿道括約筋の力にも限界はあります

あまり我慢すると体に良くないので、さっさと出してしまいましょう

腎臓は血液を濾過して尿をつくる

腎臓は肋骨の後ろ、他の臓器よりも背中側に位置して、背骨を挟んで左右1個づつあります

握りこぶしより少し大きいくらいで、そら豆のような形をしています

腎臓には、体内環境を保つためにいくつもの重要な役割があります

・血液中の余分な水分や老廃物、塩分などをろ過

・不要なものを尿として排出

・造血ホルモンを分泌して骨髄に赤血球を作るよう指示

・血圧の調節ホルモンの分泌

・活性型ビタミンDを作る ・・・etc

腎臓の入口は腎門と呼ばれ、中心部に繋がった腎動脈からは心臓が送り出している血液の約4分の1の量が常に流れ込んでいます

そして腎小体と、これに続く尿細管からなるネフロンと呼ばれる部分で血液をろ過し、有用成分を取り入れ、不要な成分を尿として排出します

綺麗になった血液は、腎静脈を通って大静脈へ、そして再び心臓へと戻ります

一方、いらなくなった尿は腎盂に集まり、尿管へ送られます

1日に作られている尿の元となる原尿の量は、150ℓになります

原尿の中にはブドウ糖やアミノ酸、塩分などの成分が含まれます

これらは尿細管で必要な成分が再吸収され、最終的に尿になります

体外に排出される時は、1.5ℓほどで、その成分は約95%が水分で、残りの5%は尿素などの老廃物です

重い腎炎や腎不全などでねフロンが機能しなくなると、血液はろ過されなくなり、老廃物が血液に溜まります

重症化すると、尿毒症を引き起こして命の危険につながります

この場合、透析療法が必要になる場合もありますので気をつけましょう

尿を作る目的は??

腎臓は尿の製造工場であるネフロンが無数に集まってできています

ネフロンでの尿の製造過程は大きく分けて2つあります

①第一段階では、糸球体という糸くず状に集まった細い血管から血液をろ過して、糸球体を包むボウマン囊で受け止める

ここで赤血球や白血球、タンパク質のような大きな分子はろ過されずに残ります

通常は尿にはタンパク質は含まれないので、本来フィルターを通らない大きな物質が尿中にあれば、ろ過の異常が疑われます

②第二段階は再吸収する

ろ過された水分は次に尿細管へ流れていきます

そこで体に必要なものが再び戻されます

ブドウ糖やアミノ酸は大切な栄養なので100%回収して血液に戻されます(戻らないと糖尿病だよ)

ちなみに・・・

※少し泡が立つくらいなら問題はありませんが、きめ細かい泡がたくさん立ち、なかなか消えない場合は病気のサインかもしれません。たくさんの泡は糖やタンパク質がたくさん含まれています。糖尿病や腎臓病の可能性もあるので、さっさと病院に行きましょう。

ナトリウムなどの電解質や水は、体の状態に応じてホメオスタシス(恒常性)を保つために、量を調節されて再吸収されます

必要ないものは、血管から尿細管に捨てられます

これを分泌といって、ろ過された分の99%が再び血液に戻されます

腎臓はいろんなホルモンと関わっていて、ナトリウムや水の再吸収の量はいくつかのホルモンんが調節します

尿は血液から作られるので、腎臓にとっては血液が強い圧力で流れてくる必要があります

そのため、腎臓は血圧が下がったのを感じると血圧を上げるホルモンを出します

臓器の場所が変わる病気

出典「幽遊白書」冨樫義博

肋骨のあたりにある腎臓は、体の向きや呼吸、重力によって移動しやすい臓器です

通常は5㎝以内のわずかな移動ですが、それ以上下がってしまうのが「遊走腎」という病気です

ひどい場合は、骨盤あたりまで下がることもあります

症状は、腹痛や腰痛などで、無症状の場合も多く、特に生活に支障を来さなければ治療の必要はありません

ちなみに愚地独歩は睾丸を移動させます(筆者もしたい)

出典「グラップラー刃牙」板垣恵介

尿トリビア

冷えるとおしっこが近くなるのは、外気温が低くなり膀胱の筋肉が収縮するためです

また、冬になるとあしの量が少なくなりその分おしっこの量が増えるため、トイレの回数が増えるのです

トイレに頻繁に行って困る人は冷えに注意

「膀胱っ・・・!なんという膀胱・・・!!」

出典「カイジ」福本伸行

タイトルに深い意味はありません

筆者は単に膀胱について語りたいだけなのです

膀胱は下腹部、恥骨のすぐ後方にあって、尿を一時的に保存しておく人体の貯水タンク的存在です

腎臓で作られた尿は、尿管を通って膀胱に送られます

膀胱に尿が200〜300mlほど溜まると、神経が刺激されて尿意をもよおします

健康な成人で1日5回から8回程度の排尿があります

尿の色は健康のバロメーターと言えます

健康な状態では、透明で色が淡い黄色または黄褐色です

泡立つとダメだよ

尿が無色に近い場合、水分の取りすぎで尿量が多い、または尿の濃縮が不能となって多尿となる尿崩症の可能性もあります

特に色が濃い場合は、大量に汗をかいた後などの水分不足が考えられます

さらに暗褐色になると、肝臓疾患や熱性疾病の疑いがあります

また白濁している場合は海や大量の白血球が混じっていることがあり、腎盂炎、膀胱炎、尿道炎、前立腺炎などが考えられます

普通の人は白いオシッコ出ても安心できません・・・

出典「HUNTER×HUNTER」冨樫義博

赤い場合は、赤血球が尿細管で再吸収されずに尿中に漏れ出したことが原因で、血尿とも呼ばれます

血尿には見た目にはわからない尿潜血陽性の場合もあります

単に疲れ過ぎが原因の場合もあれば、腎臓や結石などの尿路の病気の場合もあるため、病院での検査を受けることを勧めます

尿の量が極端に少ない、多い状態があるのも、体の異常を知らせるサインの場合が多いです

トイレの回数が多くなり、極端に喉が渇くなどの症状がある場合は、お馴染みの糖尿病などの病気が疑われます

逆に、水分摂取量が減っていないのに尿量が大きく減った場合は、腎臓のトラブルによってろ過機能が低下している可能性があります

男女で違う尿道のしくみ

出典「らんま2/1」高橋留美子

尿が膀胱を出てから外に排出されるまでの道が尿道です

この位置や長さは男女で大きく違います

男性の尿道は全長16〜18㎝

陰茎をつらぬき、その先端部分で外尿道口が開いています

膀胱までの距離が長く、最近による感染は少ないとされています

しかし、長さがあるため、つまり安いという弱点もあります

また、高齢になると前立腺が肥大して尿道が狭くなり、排尿に時間がかかるようになります

さらに、男性に多いのが「痛みの王様」ともいわれる尿路結石です

尿に含まれる老廃物が結晶化し、尿路につまるなどして症状が起こります

女性の場合は全長4〜6㎝と短い

膣口の少し前あたりに外尿道口が開いています

尿道が短いため、男性のように途中でつまるという心配なし

しかし、最近が膀胱に入りやすいため、膀胱炎を起こしやすいです

膀胱炎は女子の5人に1人が経験したことがあるといわれています

その症状は尿意が頻繁になり、少ししか出ないのにも関わらず残尿感があり、何回もトイレに行きたくなるというものです

膀胱炎は、膀胱に侵入した最近が繁殖して炎症を起こします

原因菌として最も多いのは大腸菌

理由は、女性の尿道が男性に比べて短いことと、尿道口が肛門に近いことが一因とされています

まとめ

腎臓は尿を作り、作られた尿は膀胱へ溜まる

一定の量がたまると神経の働きで利尿作用が働き体外に排泄される

腎臓は、血液をろ過して水分を尿細管へ運び、必要なものは再吸収して必要のないものは体外に排出する

男女で尿道の仕組みが異なる

男は尿路結石になりやすく、女は膀胱炎になりやすい

今日言いたいことはそれくらい

最後まで読んでくれたあなたが大好きです