僕の本の読み方・まとめ方 ver4.0@つじりの図書室

通勤時間が長いので、その時間は読書にあてています。

ただ読書するだけでは勿体無いので、読書の感想や紹介をインスタグラムで行っています。

インスタグラムで本の紹介をはじめてから暫く経つのですが、だいぶと本のインプットとアウトプットが習慣づいてきました。

そこで、今回は自分の読書の定点観測として、いまの自分の本の読み方やまとめ方を整理しておこうと思います。

正直、誰得って感じもしなくはないのですが、もしかして誰かの参考になれば幸いです。

①本を読む(当たり前)

僕は本を読む時、付箋を貼りながら読んでいます。

使ってるのは、『ココフセン』という文具。本に挟めるタイプで、読みながら付箋を貼るのに便利なんです。

付箋を貼るポイントは以下の通りです。

ビジネス書・学術書

①著者が伝えたいであろうこと

②自分が有用だと思ったところ

③好きな文章

小説・ノンフィクション

①登場人物の心情が動いたところ

②大きな出来事

③心に残った文章

などの箇所に多く貼っている気がします。

でも、とにかく読書中は気になったところに付箋をバンバン貼ってますね。

②読後はひとまず感想を10分で書く

読み終わった後は、とりあえずiPhoneの純正のメモアプリで感想を書きます。(メモアプリだと複数の機器でメモを共有できるので便利)

ダラダラと冗長的に書いてしまいそうになるので、10分と決めています。

この10分で出てきた感想の部分が、自分がこの本で最も心に残った部分だと解釈しています。

noteで上げるような文章は、ここから校正してUPすることも多いです。

③付箋箇所を見返す

次に付箋を剥がしながら、付箋を貼った箇所を見返していきます。

付箋をはがしながら再度文章をたどり、「これは!」と思った文章だけ抜き取って保存しています。

読んでる最中は、貼る付箋の箇所が多くても、実際にメモとして残しておく部分は一冊につき1〜3箇所くらいになることが多いです。

ちなみにメモを残しているのは『ビブリア』というアプリ

本ごとにメモや感想を残せるので、便利です。

(恥ずかしいので、モザイクかけてます笑)

ブクログなども使ってみてたのですが、メモ欄へのアクセスの速さはビブリアがダントツだったので、こちらを使ってます。

④まとめ用の文章をつくる

つぎにインスタ投稿用の文章を作ります。

(これもビブリア内に書いてます)

読んでから感想を一度書いているので、これはさらさら〜っと書いていきます。

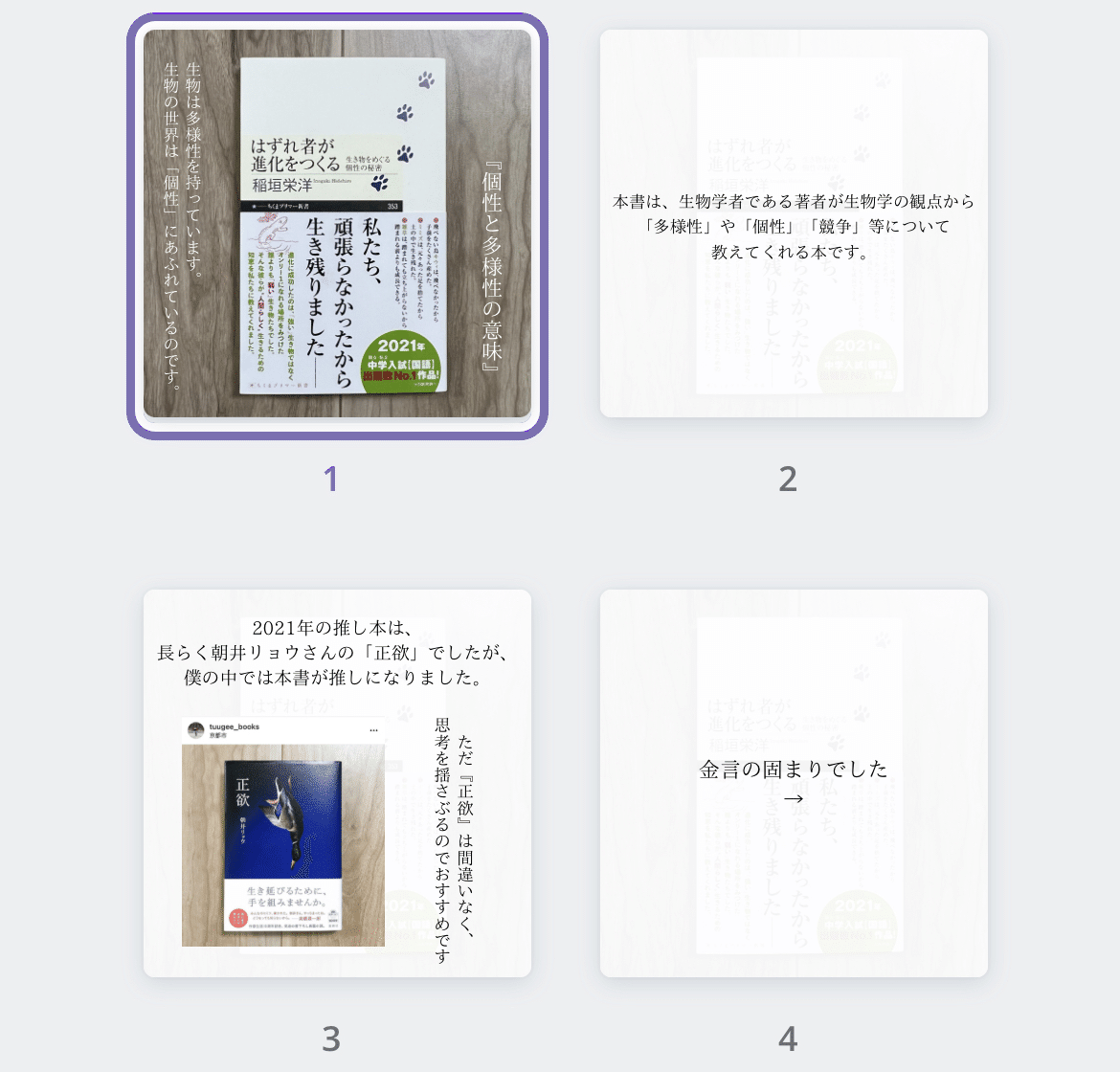

インスタ投稿にはCanvaというアプリを使って、スライドを作成して本の紹介を行っています。

(こんな感じのスライドにまとめるための

下書き文章をビブリアにまとめます)

構成は

★『タイトル』←勝手につけてます

★“引用文”←この本を象徴する引用文を一つ

★あとは、

・あらすじ紹介だったり

・見どころだったり

・まとめだったり

・関連本の紹介だったり

・引用文の紹介だったり

その本ごとで思いついた感じでまとめていってます。(テキトーか)

★最後はひとこと感想で締めます

これらの内容をビブリアアプリ内で簡潔に下書きしていきます。

⑤Canvaでスライド作成

これもテンプレを作ってあるので、それをコピーして作成。

基本は、事前に撮影した本の写真を貼り、ビブリアに書いた文章をコピー&ペーストしていくだけです。

スライド作成にあんまり時間を使いたくないので、イラストやカラーはあまり使いません。(見にくくてすみません)

⑥最後はキャプションを記載して投稿

インスタグラムには、投稿する写真の他、写真の説明文(キャプション)も載せることができます。

そこには

・書籍名

・著者名

・keyword

・編集後記

などを記載して投稿します。

キャプションは、大体投稿当日に書くことが多いですが、前述の10分感想文を校正して用いることもあります。

投稿頻度は基本『火、金』のみとしてます。

投稿頻度を上げると、

「投稿するために本を読む・選ぶ」という風に

目的がすり替わっちゃうので、そうしました。

だから常に2〜3投稿分くらいはストックがある状態です。

(読む速度、理解する速度が上がれば投稿頻度を増やしたいのが本音です😭)

**

編集後記

こうやってまとめてみると、「工程ながっ」と自分でもつっこんでしまいました😣

けど、アウトプットを始めるまでは『読む→流れる』だけだったのが、自分の言葉で解釈し直すことで『読む→アウトプットする→ちゃんとインプットされる』というサイクルが出来てきたように思います。

正直、読みたい本というも、学びたいことというのもあまりなくって、興味のある本を手当たり次第読んでいます。

体系的には学べていなくても、それでも読書が力になっていると感じるのは、このアウトプット習慣があるからかもしれません。

で、今の本の読み方はたぶんver.4.0くらい。

少しずつ、変化して今の読み方にたどりつきました。

この4.0になるまで、結構ウヨウヨしましたが、最近読書で大事だなと思うことは、「自分の言葉にすること」です

本の内容をまんま要約してくれたり、わかりやすく伝えてくれるYouTubeやインスタアカウントってあるじゃないですか。

あれは視聴者にとって分かりやすいんですが、読む本人として大事なのは本の内容を説明できたり要約することではなくて、本を呼び水に、自分の思考を創り出すことだと最近やっと思えるようになりました。

アルトゥル・ショーペンハウアーは『読書について』という本の中で

『読書とは、他人にものを考えてもらうことである』

と、述べました。

これは、《読書をして頭が良くなった気がしていたとしても、それは他人の知識や思考を借りているだけだ》という意味です。

本は、知識や考え方を得るためだけにあらず。

自分で考えるために読むことで、真価を発揮する。

最近は、そう感じてます。

さて、長々と僕の読書論4.0にお付き合い頂き有難うございました。

このまま、のんびり読書を続けていくと、また読み方もまとめ方も変わると思います。

そんな変化を楽しみながら、ver5.0に向けて気ままな読書ライフを続けていきます。

それでは、また。

#つじりの図書室 #本 #読書論 #読書 #読書方法

インスタグラムでは、読んだ本の紹介などを行なっています。

★参考にした書籍など