2023年展覧会、いろいろな"初"を振り返る

2023年に訪れた展覧会を一覧にしました。

訪問月が2つある展示は2回訪問

今年訪れた展覧会・個展は88。

美術館始めは「マン・レイのオブジェ」展、美術館納めは「みちのく いとしい仏たち」展となりました。

88といい、仏さまといい、なんだか縁起がよい

今年は昨年の決意も虚しく、まったくといっていいほど記事を書けませんでした。

さて、振り返ってみると、今年は初めての試みが色々とありました。そんな"初"を中心にまとめてみたいと思います。

今年の”初”

1.はじめての美術館に行く

今年は、初めて訪れる美術館が多くありました。48ヶ所中17ヶ所。

都内でも行ったことのない美術館が意外とありました。まだまだ行ったことのない美術館があるというのは、これから訪れる楽しみになってありがたいです。

遠征(兵庫、山梨、千葉、神奈川、群馬)もでき、大満足です。

中:山梨県立美術館ー晴天!でも富士山は見えず

右:カスヤの森現代美術館ーこんな美術館があったなんて…!

2.はじめてパズルをつくる

ミュージアムショップでちょくちょく見かける、展示作品のジグソーパズル。五島美術館にて初めて購入し、作ってみました。

ジグソーパズルを作りながら感じたのは、美術館で作品を見ているときよりも、細かい部分に自然と注目してしまうということ!

なんでこんな複雑な柄にしたんだ!?ここでなぜこんな色を使うことにしたんだ!?と、普段考えないことを考えられたのがよかったです。

この件は後日、記事にまとめます。お正月に書こうかな!

3.はじめて同じ展示を異なる会場でみる

「李禹煥」展!

国立新美術館での観賞後、ぜひ兵庫県立美術館でもみたい!と強く思っていた展示です。というのも、李さんご本人がこうおっしゃっていたからです。

(…)単体としての作品より空間との関係で息吹のある場が開くことを目指します(…)会場が変われば作品も違って見えるのでぜひみてほしい

そしていってきました!

ふたつ驚いたことがあります。

ひとつは、《関係項 ― 棲処(B)》(2017/2022)という作品が、国立新美術館では室内、兵庫県立美術館では屋外での展示だったということです。

左:国立新美術館(室内)

右:兵庫県立美術館(屋外)

両方とも石の上を歩くことができるのですが、室内に石が敷き詰められていること自体が異様で、わたしはその異質な雰囲気のほうが好きでした。

もうひとつは、《関係項 ― 星の影》(2014/2022)という作品の石の数が変わっていたことです。国立新美術館ではひとつだった石が、兵庫県立美術館ではふたつになっていました。もう一度見たいと思っていた作品だったので、思いがけない変化にびっくりしました。

撮影禁止だったので、必死に(壊滅的な)スケッチ(右下)

国立新美術館の展示風景

ホソホソの空間に石1つ

兵庫県立美術館の展示風景

広い部屋に石2つ…!

つい作品だけをじっと見てしまいがちですが、空間ごと作品を体験する楽しさを知りました。

4.はじめて訪問を断念した展覧会の図録を取り寄せる

ポーラ美術館で開催していた「部屋のみる夢」展。出先でよくポスターを目にしていて、行きたいと思っていたのですが結局足を運べず…。でもやっぱり気になって公式サイトを眺めていると、オンラインショップに図録が…!

展示風景や額縁も載っていたらな〜!

どんな展示だったのかなあと想像しながら眺める図録も悪くなかったです。

5.はじめて図録をみながら音声ガイドを聞き直す

上野の森美術館「モネ 連作の情景」展。

好きだった絵

すごく混んでいて、人混みが苦手な私は早々に会場を後に…。なんだか物足り…モネ足りず、上野から東京へ移動して「丸善の三階」に行ってみることに。

ゆったりとした椅子に座り、スマホで音声ガイドを聞きながら、購入した図録を眺めていきました。会場よりも集中して聞くことができ、だんだんとモネが足りてきて、満タンで帰路につきました。

6.はじめてスライドレクチャーを聞く

企画展について担当学芸員さんが解説をしてくださるスライドレクチャーに、初めて申し込みをしてみました。参加したのは、根津美術館「物語る絵画」展のレクチャーです。

聞いてほんとうによかった…!!!

良かった点

・45分間で、ほぼ全ての展示について解説してもらえた

・知らなければ見逃してしまいそうな注目ポイントが聞けた

・実際の展示を見にいくのがすごく楽しみになった

レクチャーによって、展示を10倍近く楽しめたように思います。

7.はじめて体験コーナーを体験する

一つ目。府中市立美術館「春の江戸絵画まつり 江戸絵画お絵かき教室」にて、「お絵かき広場」なるものがありました。

展示されていた作品を描いてみることができる

道具も解説も揃っている

右:私が描いた子犬 怖すぎる なんでこうなった

二つ目。DIC川村記念美術館「ジョセフ・アルバースの授業 色と素材の実験室」にて、ワークショップ・スペースがありました。

ここでは、アルバースの4つの課題に挑戦できます。

課題に取り組む場所はそれぞれ4ヶ所に分かれており、

ー 紙・はさみ・ノリ

ー 手順のシート

ー 解説動画が再生できる端末

などが、用意されていました。

https://www.youtube.com/@KawamuraMuseum/playlists

展示でみた作品を自分で実際に再現することで、見るだけでは理解できなかった部分が明確になりました。自宅で道具を揃えるのは大変なので、ありがたいです。

ちなみに今回の茶席のお菓子。

8.はじめてシャトルバスで美術館をはしごする

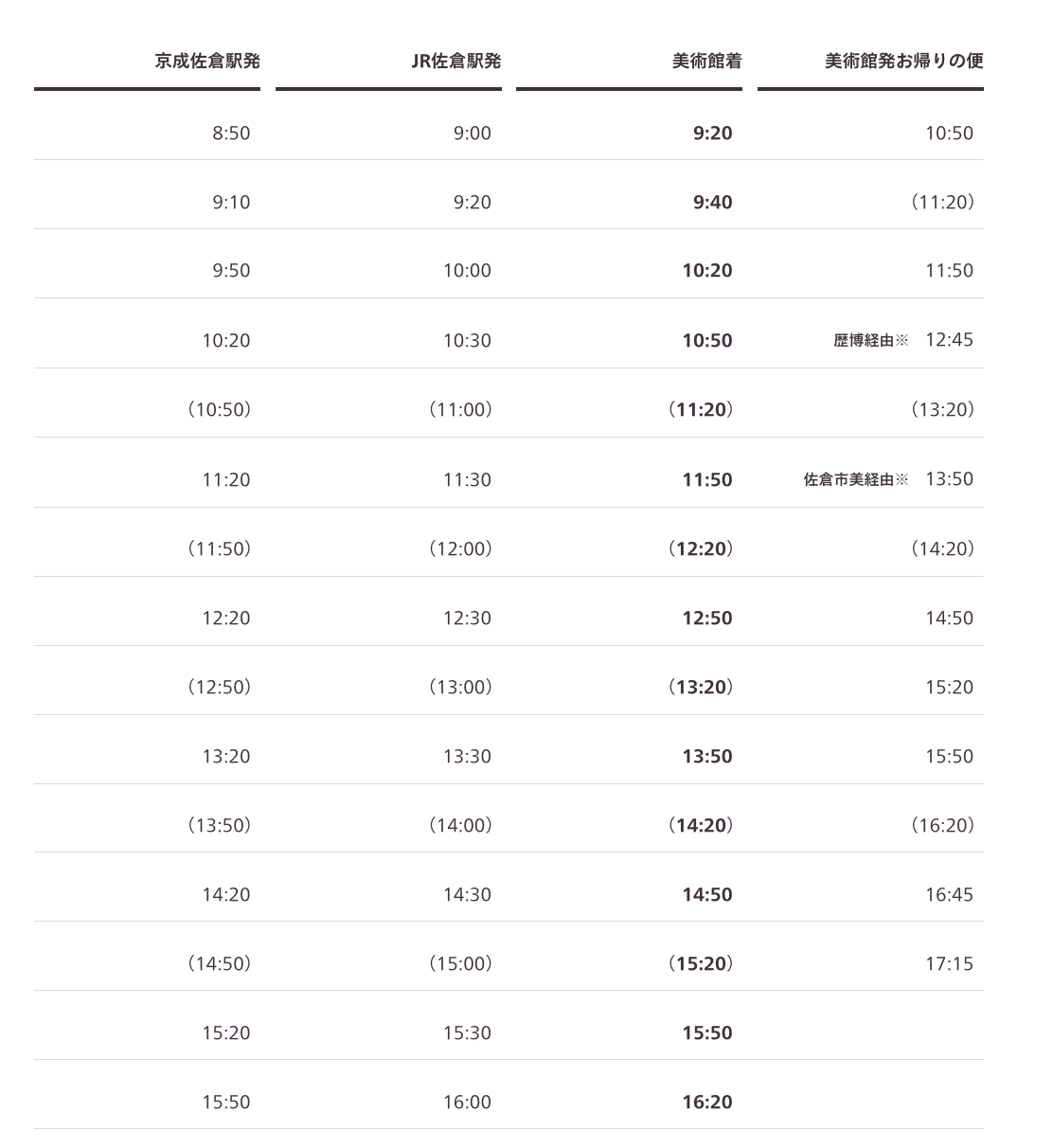

DIC川村記念美術館に行くときは、いつも無料送迎バスを利用しています。そして実は、一日に一回だけ、佐倉市立美術館を経由してくれる時間があるのです。

DIC川村記念美術館での「ジョゼフ・アルバースの授業」展と、佐倉市立美術館でのjunaidaさんの「IMAGINARIUM」展を同日に行きたいと考えていた私は、この送迎バスを利用してはしごしてみることに。

どちらから先に行こうか悩みましたが、DIC川村記念美術館ではアルバース展のほか、常設展、茶室にも寄りたいと考えていたので、こちらを先に。そして13:50発のバスで佐倉市立美術館へ向かいました。

シャトルバスの乗客は私ひとりで、運転手さんに「市美ですか?佐倉ですか?」と聞かれ、一瞬「シビ」がわからず焦る。「市美です」と答えたら、「あ、市美ですね!」とちょっと驚かれた。市美でなければ、経由せいずに駅に向かってくれたのか?

佐倉を満喫できた一日となりました。

印象に残った展覧会をざっくり羅列

展示空間がすてきだった

・東京オペラシティアートギャラリー「想像の語彙」展

この世界にずっと居たかった

照明や、展示の配置によって、本当にこの想像の世界を歩いているような気持ちになりました。

・サントリー美術館「虫めづる日本の人々」展

会場に鈴虫の鳴き声が流れていて、描かれている虫たちが本当にいるような気持ちになりました。

予習ができてよかった

・国立西洋美術館「キュビズム展 美の革命」

キュビズムの展示はこれまでに何回かみてきましたが、実はちゃんと理解できておらず。これを機にちゃんと知ろうと思い、色々読んだり見たりして、はじめて「わかったかも…!?」という感覚に辿り着けたのが嬉しかったです。

この動画がとても勉強になりました。

苦手意識がなくなった

・佐伯祐三、エゴン・シーレ、ルオー、ゴッホ。

わけもなく苦手意識をもっていました。

展覧会に行って、作品をみて、その人を知って、好きになった4人です。

東京ステーションギャラリー「佐伯祐三」展

東京都美術館「エゴン・シーレ」展

パナソニック汐留美術館「ジョルジュ・ルオー」展

SOMPO美術館「ゴッホと静物画」展

テーマが面白かった

私は、誰か一人の画家に注目した展示よりも、テーマに沿って構成された展示に惹かれます。

・練馬区立美術館「植物と歩く」展

渡り廊下風の造りがすきだったので寂しい

(…) 植物のイメージを作り出すなかで、作家自身が植物に影響を受けて、変容を経験すること、それを「植物と歩く」と呼ぶ。

洋画、日本画、ガラス絵、版画、彫刻、和本、植物標本などのさまざまなジャンルの作品が見られる!

作家さんがどのように植物を自分の中に取り込んで、どうやって外へ出すのか ー 様々な「植物」の間を「歩き」ながら考えられました。

・出光美術館「しりとり日本美術」展

今回はたのしく作品鑑賞をはじめるヒントとして、「しりとり」する見方を提案します。ここでいう「しりとり」とは、言葉あそびではありません。ひとつの作品に何がどのように描かれているのか観察し、作品どうしの「イメージの共通点」を見つけることです。(…)さらに一段と鑑賞が深まると、となりの作品だけでなく、どこかで見たことのある作品や、どこかで見た景色とのつながりを感じるかもしれません。自分の記憶の中の景色、心の風景ともつながりを感じれば、感情を揺さぶる体験ができるはずです。

ただじっと作品を見つめる、という鑑賞方法から、もう少し楽しさを広げる方法が「しりとり」、image chainingであると教わった展示でした。

そういえば、ヴァロットンをみてターナーを思い出したことがあり、無意識にしていた「しりとり」を、これから意識的にできたら楽しそうです。

「しりとり日本美術」展のあと、「スペインのイメージ」展にも足を運び、まさにイメージでつながっていくような一日になりました。

人が形成した「スペインにまつわるイメージ」のことでした

まとめ

今年もランキングをつけることは難しく…。

ここに挙げなかった展覧会で素晴らしかったもの、たくさんありました。

2022年、2023年は「自分なりの問いを持って、気持ちを楽に、もっと楽しく美術館を訪れたい」と書いていましたが、達成度は50%くらい…。

2024年も引き続き同じ意識を持ちつつ、もっと記事を書いて投稿したいです。

長文をお読み下さりありがとうございました。

来年もよろしくお願い致します。

以上です。