弱さをさらけ出すという「強み」

とある本との出会い

今年の秋ごろからココロの不調が続いていて、不安という波が寄せては返す、そんな日々の連続だった。

自分の強みとは何だろう

なぜ自分は存在しているのだろうか

自分の居場所はどこか?そもそも居場所はあるのだろうか

自信を失った私は頼れる友人に話を聞いてもらった。

客観的に見て「私はどう見えているのか」

そんなとき、とある友人が私にこんなことを言ってくれた

「たけひろ(私の名前)は弱みをさらけ出せるところがすごいと思う。子どものことや仕事のこと、人間関係もすべて、それでも乗り越えているから尊敬している」

意外な答えだった。

自分にとって弱さをさらけ出すことはもちろん情けないし、恥ずかしい。個人的には最終手段だし、できれば避けて通りたい

でも振り返ってみると、自分を俯瞰することで乗り越えてきたのも事実。

親として八方ふさがりだった苦難もブログに書くことで軽くなれた。言葉で表現することで周りのひとが共感してくれて支えてくれた。何よりもその苦難のブログを妻が読んでくれたことで、私なりの葛藤を理解してくれたのだ。

そんな「弱さ」を日々考えていたところに出会ったのがこの本だった

「進歩には痛みが伴う」「苦しみは誇るべきこと」「困難は精神力で乗り越えられる」といった思い込み

この本の著者はフィンランド出身で、この国特有の概念である「シス」をこう定義しています。

シスは逆境に直面したときに発揮される一種の並外れた精神力を指し、どんな障害があろうと決してあきらめないことを意味する

「レジリンス(復元力)」「グリット(やりぬく力)」に近いかもしれませんが、このふたつの言葉には弱さややさしさは想起されない気がします。

日本語では追い込まれたとき「火事場の馬鹿力」なんて言いますが、そこには根性論や努力といった強さで乗り切るイメージがあるように思います。

火事場の馬鹿力に必要なのは「弱さ」と「やさしさ」です

といったら「は?」となるのではないでしょうか

それくらい逆説的な捉え方なのです

弱さをさらけ出したことで伝わった親としてのやさしさ

長男が発達障害の二次障害で入院したとき、私は長男の前で涙を流しました。親として未熟であったこと、寂しい思いをさせたことを詫びました。

「パパ、ボクも悲しくなるから泣かないで」

自分の弱さを初めて息子にさらけ出したときかもしれません。

しかしそこから私は父親としての考え方を180度考え直しました。

子どもを通して親も一緒に学ぶ

そこからは雲が晴れたように道が切り拓かれていきました。

まずは親として学ぶ、謙虚な姿勢が周りのサポートを呼び起こすきっかけになりました。周囲の配慮や理解が私たちにとって一歩踏み出す勇気になったのです。

「ココに敵はいない」という居場所づくり

長男が退院後に心がけたのは家を子どもたちの居場所にすることでした。

外の環境に敏感なわが子たち、学校から帰ってきたとき、週末は自分の部屋でゆっくりしたい、しっかり充電できる空間づくりを妻とともに心がけました。

(妻は長男が入院の間「ペアレントトレーニング」を学びました)

コロナ禍もあり、わが子の人間関係はゲームの中にあります。

ゲーミングパソコンやゲーミングチェアなどのガジェットは彼らにとって人生を生き抜くためのアイテム。

ゲームは「遊ぶツール」という概念を取っ払い、今はeスポーツや動画制作などゲームを通じた友人との交流を通じた生き甲斐を見つけつつあります。

「心理的安全性」の欠如によって、「弱さ」や「やさしさ」が「従順」になってしまう

心理的安全性とは、組織やチームにおいて、自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態。「失敗を許容する文化」が成果に繋がるというデータも。

家族をチームと捉える場合、我が子というメンバーを「戦力外通告」にするという発想はありません。どんな困難があっても子どもに寄り添い、勇気づけることが親の役割でもあり、それが親としてのリーダーシップとも言えます。(あくまで一般論での話ですが)

「失敗を許容する文化」として推奨される心理的安全性が、昨今の企業組織に必要不可欠とよく聞かれます。

では職場と家庭、家族と従業員は心理的安全性の面で何が異なるのでしょうか。

結論、私は「家族と会社の居場所づくり」は同じ考えで良いのではないか、つまり企業においても「弱さ」や「やさしさ」が尊重されるべきだと考えています

その理由は、私自身の強みである「弱さ」と「やさしさ」が心理的安全性のないチームに所属することによって、ただ「従順でいる」だけの存在になってしまった経験をしたからです。

従順はつまりLose-Winの関係、本来Win-Winの関係であるはずのチームメンバーが気が付けばLoser(ないしはWinner)になっている。それはチームにとっての敗北を意味します。

戦力外通告はそのメンバーの能力のみならず、組織の環境や文化に依るところが大きいと思うのです。

「弱さ」や「やさしさ」といった土壌がなければ育つものも育ちません。

家族においても親が子どもを奴隷のように上下関係で扱えば、子どもは親のいいなりになる、ないしは反抗期で親子の関係がぎくしゃくするといった結果に陥るでしょう。

今、私が家族と良好な関係が築けているのは本来備わった「強さ」ではなく、「弱さ」から育まれたメンタリティなのです

著書ではこのように表現されています

弱さとやさしさがあれば、私たちはその瞬間に立ち会い、そのときの不安をしっかりと感じ取ることができる。

弱さが個人的なことをさらけ出しすぎることとは違うのと同じように、やさしさも心配しすぎたり、がんばりすぎたりすることとは違う。

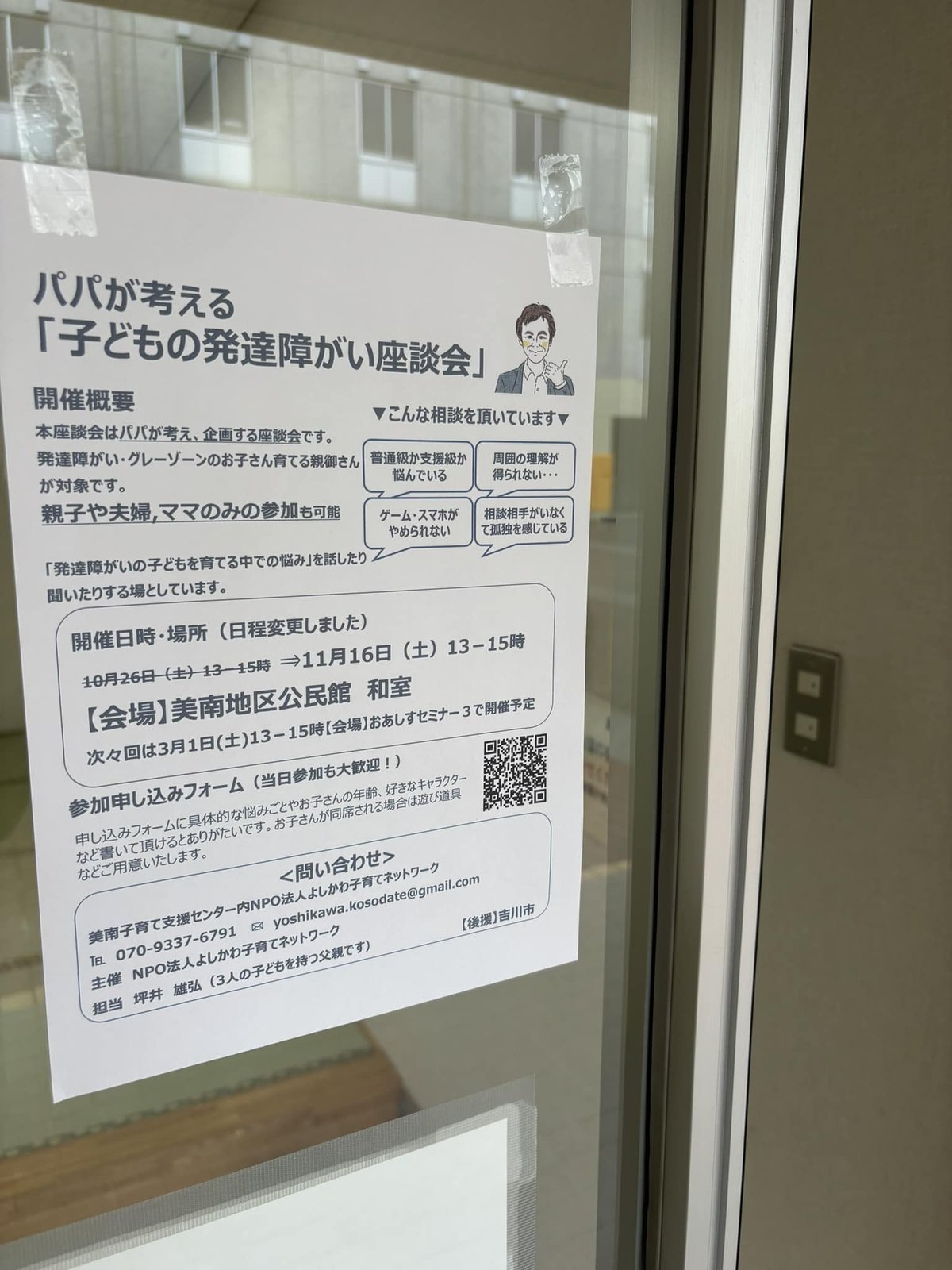

親としての「弱さ」や「やさしさ」の重要性を知った経験は、今地域の活動に還元しています。この活動を通じてはっきりとしたことは

子どもを信じ続けること、信じ切ること

です。

この考えが企業といった組織にも適応できるし、それが自身の経験してきた武器だということが明白になった気づきなのでした。

まとめ

今年の10月くらいから約2か月、ずっとモヤモヤしていたメンタルをようやく言語化することができました。

「強くない自分」を恥に思っていた時期は、底の見えない絶望を感じつづける毎日でした。そんな私を見かねた家族による声掛けが、私を絶望の淵から救ってくれました。

家族というチームにおいて、誰かが不調であれば励まし、支えあう。

ときに親が子どもを勇気づけるだけではなく、子どもも親を励まし困難に向き合う。

それは自身の「弱さ」を理解しているからこそ弱音を吐けたわけで、ただ嘆いているだけでは前に進むことはできません。

行き過ぎた「弱さ」や「やさしさ」は決して自身の強みにはなり得ないことをチーム家族で学ぶことができました。

2024年もまもなく終わりが近づいてきました。

来年はどうなってしまうのかという不安も家族のおかげで乗り越えていけそうです。

家族で励ましあうのは「当たり前」のこと、なぜなら我々はチームなのだから。