医療機関の経営状況のメモ

基本的には日本の医療機関の経営は、規模が小さいほど利益率が高いという不思議な構図。

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=8744

”日本医師会の中川俊男副会長は11月29日、TKC医業経営指標に基づく2016年度の民間医療機関の経営動態分析を発表した。経常利益率は病院と診療所(法人)は低下、個人立診療所はほぼ横ばいだった。

分析の対象期間は2016年4月から17年3月までの間に決算月をむかえた医療機関の直前年度(2016年度)と前々年度(15年度)。対象期間は中央社会保険医療協議会の医療経済実態調査(実調)と同様だが、TKC医業経営指標は民間の医療機関のデータであり、国公立・公的施設は含まれていない。また実調に比べて診療所の客体数が非常に多いのが特徴。

法人の経常利益率は、病院が3.7%(2015年度)から3.6%(16年度)となり低下。過去のTKC医業経営指標では2010年度5.6%、12年度5.2%、14年度3.9%であり、もともと低くなっていたものが、さらに低下した。

診療所は有床が5.2%(2015年度)から4.9%(16年度)、無床も5.5%(15年度)から5.3%(16年度)となり、ともに低下した。

個人立診療所の経常利益率は31.2%(2015年度)から31.7%(16年度)とほぼ横ばいだった。

中川副会長は「法人では、一般病院でも診療所でも給与費率の上昇が利益率を圧迫している。特に一般病院と有床診療所は役員報酬を減らして対応しているが、それでも給与費率が上がり、利益率が低下している。従事者の確保や処遇の改善等に必要な収益が確保できていない状況」と説明。さらに「横ばいやマイナス、微々たる増加では、医療機関は医療の質を担保する経営原資がほとんどなく、危機的だ」と強調した。”

ここらへんのことは医師会のシンクタンクでも詳しく分析して公開している。

つまり、いわゆる病院経営はカツカツ、診療所は利益率3割。

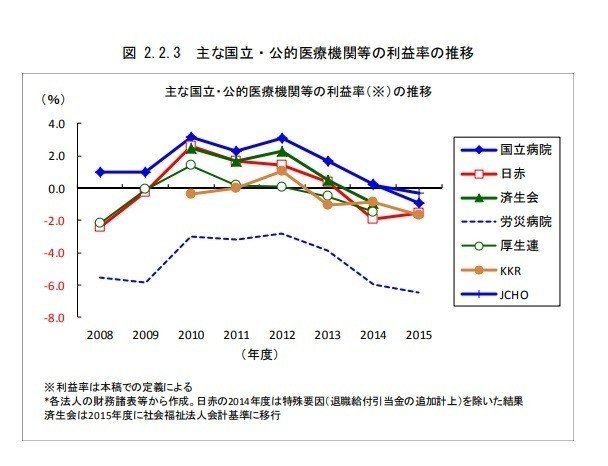

特に、2012->2015に向かい、大規模グループの利益率は右肩下がりでゼロ前後へ。

どの法人も同じように利益率が悪化して赤字化しているのを見ると、これは各法人のオペレーションの問題というか、診療報酬設計と疾病構造の変化の結果なんじゃないかと思ってしまいます。

これらの病院群は、多くが、いわゆる地域の基幹病院の運営・存続にかかわる話なのでとても気になります。

というか、そもそも同じようなことしているなら、もうちょっとグループが集約化されてもいいようにも思いますけどね。携帯も3-4社ですし、どの産業もそれくらいが適正競争とかいいませんけ?

ちなみに事業規模は、日赤はキャッシュフロー1900億円の超大組織・・・

徳さんは詳細不明ですが売り上げ1000億円規模みたいですね。

これはいわゆる帝国大の標準的な規模と同じくらい。

キオト大学は1740億円。

東北大は1600億円。

日本全体のグループ病院と、旧帝大の事業規模が同じというのは興味深い。

病院経営管理指標

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/igyoukeiei/kannri.html

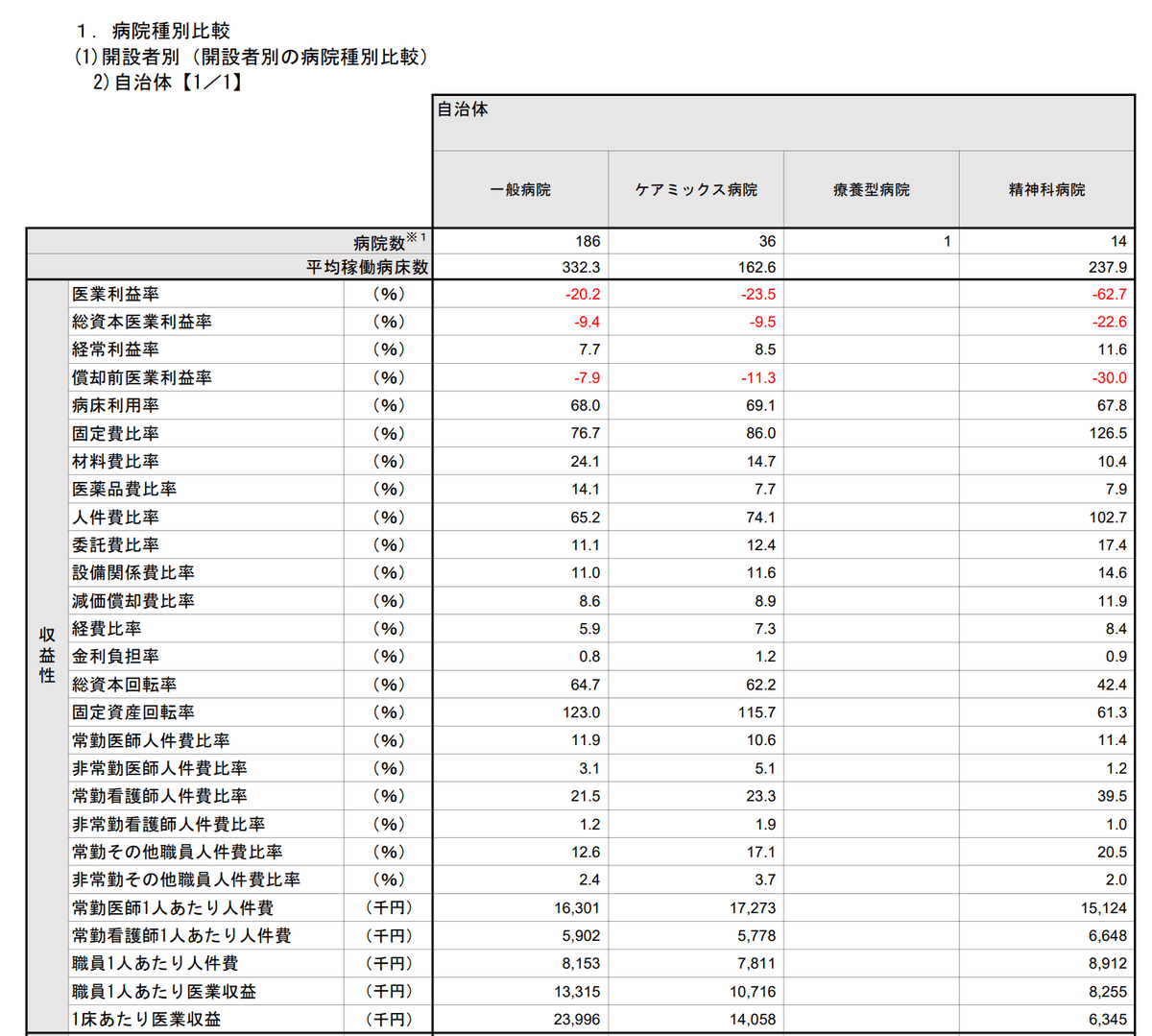

極めて興味深いことに、医療法人でも自治体病院でも1床あたりの医業収益がはほぼ同じですね。一方で、利用率は自治体病院の方が1割くらい低い。しかしこれは自治体の方には感染症のベッドもあったりするので一概に比較は難しいように思う。人件費率が自治体方が1-2割高い。

常勤医師一人当たりの人件費は医療法人の方が高いのに、常勤医師人件費率は自治体病院の方が高い、つまり、民間の方が医師一人の給料も高く責任も高いということ。自治体病院は人数が多く一人当たりの給料が安い(けど人数が多いので全体としては常勤医人件費率が高くなる)。

看護師の給料がない。これは本当だろうか??そして看護師の給料は療養や精神の方が高い。これは年齢が高いから(一般=急性期には若いナースが多い)というのもありそうだが、療養や精神のナースの給料結構高くて驚く。

高くて驚くの極みは、やはりその下の「職員一人当たり人件費」であろう。自治体方が2-3割高い。よく言われる「公立病院の仕事しない・できない高給取り事務員」のことだ。

職員一人当たりの医業収益は、自治体の方が高い、これは民間の方が職員数が多いのか?