【巻ノ六】みんな読んでる! 大人気ホラー「恐怖コレクター」よりぬき巻を全文公開!

新学期おうえん!トクベツ企画✨

ず~っと大人気!みんな読んでる「恐怖コレクター」シリーズは、ただいま24巻をじゅんび中。怖さも面白さも加速中だから、楽しみにまっててね!

でも、とっても長いシリーズだから、まとめて読むのはちょっと大変なときもあるよね……?

そんなみんなに、「恐コレ」のよりぬき巻を、トクベツに全文公開しちゃいます!

読めるのは、1巻・2巻・6巻・11巻・18巻・23巻だよ! 毎日、2話ずつれんさいしていくよー!!!

この巻を読めば「恐コレ」のことがわかる、ドキドキの展開のお話ばかり。読んで、最新刊に追いつこう!!!

※10月31日までの期間限定公開だから、ぜったい早めにチェックしてね♪

=================================

🔥目がはなせない、ハラハラドキドキの展開!🔥

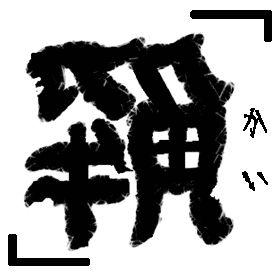

「恐怖コレクター 巻ノ六 消える犬」

作・佐東みどり、鶴田法男 絵・よん

ISBN:9784046316684

定価: 792円 (本体720円+税)

ページ数:192ページ

1つ目の町 うば桜伝説

「はあ~、俺はどうすればええんや」

とある町の小さな橋の上に、1匹の犬がたたずんでいた。

初夏。太陽の熱い日差しが照りつけている。

犬は子供用の黄色いレインコートを着ている。

この犬は、もともとは人間で、週刊誌のカメラマンをしていた。

『顔のない子供』に都市伝説の呪いをかけられ、『人面犬』になってしまったのだ。

それから、赤いフードの少年・千野フシギとともに、ヒミツを追って旅をしていた。

少年が人面犬につけてやった名前は、ジミーという。

「フシギがあんなに怒るなんてなぁ……」

しばらく前、ジミーは、呪いのマークを回収しようとしていたフシギの邪魔をした。

するとフシギに、「キミにはガッカリしたよ」と言われてしまったのだ。

邪魔をしたことには深い理由があったが、ジミーはその理由をフシギに言えなかった。

あの日以来、旅を続けているが、フシギとはあまり口をきいていない。

今日も、この町に呪いのマークがあることが分かったものの、別行動をとっていた。

「何か問題でモ? 別々に探したほうが、効率的ですヨ」

レインコートのポケットがブルブルと震えて、中からピンク色のスマホがポトリと落ちた。

画面には、メガネをかけたピンク色のネコが映っている。

秘書機能アプリのMOMOだ。

「あのなあMOMO。俺は別に、効率のためにフシギと離れてるんやなくて、ただ、一緒に居づらいというか、しゃべりにくいというか……。は~、機械のお前には、こんな気持ち分からんやろな」

「たしかにわかりませン」と、MOMOはあっさり答えた。

「ですが、一緒に居づらいなら、アナタが、消えればいいんですヨ」

「アホか。なんで消えなあかんねん」

「ワタシが、チカラに、なりますヨ」

「嫌や。お前の言うとおりにしても、ろくなことにならん」

ジミーは数日前、フシギと仲直りしたくて、MOMOの考えたアイデアを試してみた。

「都市伝説の怪物に襲われそうになった」と噓をついたのだ。

MOMOの言ったとおり、フシギはジミーのことを心配してくれて、会話もできた。

しかし、すぐに噓がバレてしまい、ジミーはますますフシギと気まずくなってしまった。

「お前のことは、もう信用せえへん!」

そう言いながらも、ジミーは最近、MOMOとばかり話をしているのだった。

「ところデ──」

ふと、MOMOが橋の向こうを見た。

「あそこに、少し変わった女の子がいますヨ」

ジミーはその場所を見つめる。

季節はずれの冬用のセーラー服を着た女の子が、1人立っていた。

(もうすぐ、夏川くんと会える……)

さくらは、古い小さなビルの入り口を見ながら、ドキドキしていた。

このビルには、夏川が通っている塾が入っている。

さくらは、これから塾終わりの夏川を誘って、近くの公園にある桜を見に行きたいと思っていたのだ。

(夏川くん、OKしてくれるよね)

今まで夏川と話したことはなかったが、公園で見かけて以来、彼のことがずっと好きだった。

(お花見して、それで仲良くなって、お付き合いなんかするようになったら……)

さくらの夢はふくらみ、笑みがこぼれた。

「こんなところにおったんか」

声がした。

見ると、目の前に1匹の犬がいる。

「なに、この犬?」

「犬やない。俺は人面犬のジミーや」

「じ、人面犬? そんなのいるわけないでしょ!」

「はああ? でも、君も俺と同じで──」

そのとき、ビルから生徒たちが出てきた。

塾が終わったようだ。

さくらは、そのなかに背の高い男の子がいるのを見つけた。

「夏川くんだ!」

「あ、待たんかい!」

ジミーを無視して、さくらは夏川のもとへ駆けた。

「あの、夏川くん、私、さくらっていいます!」

さくらは笑顔でペコリと頭を下げた。

「もしよかったら、これから一緒に公園に桜を見に行きませんか?」

ドキドキしながら、さくらは夏川を見る。

しかし、夏川は何も言わず、そのまま道路を渡ると歩いて行ってしまった。

「そんな……」

さくらは夏川を追いかけ、歩道から道路に出る。

ジミーは追いつくと、さくらの顔を見上げた。

「君、自分のこと分かってないんか?」

「どういう意味?」

「その身体、よく見てみ」

さくらは自分の手のひらを見てみる。

手が半透明になっていた。手だけではない。

全身が半透明になっている。

「なにこれ?」

さくらは戸惑って、ジミーのほうを見る。

そこへ、1台の車が走ってきた。

車はスピードを緩めずさくらに迫ってくる。

「きゃああ!」

さくらはその場で足がすくんでしまった。

だが次の瞬間──、

車は、さくらの身体をすり抜け、走り去っていった。

「えっ?」

さくらの身体に、痛みはない。

それどころか、車にぶつかったような感覚すらなかった。

「君は、まわりの人間には見えへん。相手に触れることも、話しかけることもできへんのや」

「な、何言ってるの? あなたには見えてるじゃない」

「それは俺が、君と同じ呪われた存在やからや。君の姿は、そういう呪われた存在にしか見えへんのや。だって、君は人間やないんやから──」

(それって……もしかして、私、幽霊になったの?)

どこかで事故にでもあったのだろうか?

それとも病気で?

「ああっ!」

思い出そうとすると、とたんに頭に痛みが走った。

「おい、大丈夫か?」

「じゃ、邪魔しないで!」

(私は、私は……、夏川くんと桜を見に行きたいの!)

さくらは夏川を追ってその場から駆け出し、道路の角を曲がった。

「おい、待つんや!」

ジミーもあわてて角を曲がるが、さくらの姿はすでになかった。

(私、どうすればいいんだろう……)

さくらは一軒の家の前に立っていた。

門にかけられた表札には『夏川』と書かれている。

(幽霊になったってことは、死んじゃったってことだよね?)

一体なぜそんなことになってしまったのか、まったく思い出せない。

しかし、夏川と桜を見に行きたいという気持ちだけは覚えていた。

(神様が最後に私の願いを叶えてくれたのかな?)

だが、相手には姿が見えず、触れることも話すこともできないなんて、あまりにも辛かった。

ふいに、2階の部屋の窓が開き、夏川の顔が見えた。

(夏川くん……)

どうやら、そこが夏川の部屋らしい。

(幽霊になってたとしても、私、夏川くんと会いたい。一緒に桜を見に行きたい)

さくらは玄関のドアに近づき、そのままスウッと中に入っていった。

しばらくして。

夏川の家の近くに、ジミーがやってきた。

「ほんまに、あの子、ここら辺に来てるんか?」

ジミーはポケットの中のMOMOに話しかける。

「いまス。彼女はおそらく夏川クンという男の子の家に行ったはずでス」

「早くあの子を捕まえんと、大変なことになるな」

ジミーが歩きながらそう言うと、MOMOがブルブルと震えて知らせた。

「目的地に到着しましタ。目的地に到着しましタ」

ジミーは目の前の一軒家を見る。

「正面の2階の部屋が、夏川クンの部屋のようでス」

「2階か……」

見上げると、窓は少しだけ開いていた。

「あの子はすでに夏川クンの部屋にいるようでス」

「なんやて!?」

ジミーはすぐに家へ入ろうと思った。

しかし、玄関のドアはかたく閉ざされていて、中に入ることはできない。

「どうすればええんや!」

「いいアイデアがありますヨ」

MOMOはブルブル震えてポケットから半分だけ画面をのぞかせると、家の庭のほうを見た。

「庭に大きな木がありまス。あの木に登れば、2階まで行けますヨ」

「えええ?」

ジミーは自分の短い足を見た。

「俺……、そういうこと、できるんか?」

自信がない。

「やるしかないみたいやな……」

ジミーは意を決すると、木に近づき、ジャンプした。

幹の出っぱりに前足をかけてよじ登り、さらに上を目ざす。

「ええ感じや! これが人面犬の能力か!?」

だが、前足で枝をつかもうとした瞬間、後足をすべらせてしまった。

「わあああ!!」

ドサッと音が響き、ジミーは2メートルほどの高さから、地面に落下した。

「いたたたた……」

「ドジですネ」

「うるさい、お前が木に登れば2階まで行けるって言ったんやろ!」

「たしかに言いましたが、それはネコだったら、ということでス。……イヌは、ネコほど優秀ではないのですネ。見て下さイ、ネコはこうして上手に登れるのですガ」

MOMOはそう言うと、ネコが木に登る動画をスマホの画面に映し出した。

「そんなん見せんでええわ! くそっ!」

ジミーは起き上がると、木をにらみつける。

「元カメラマンをなめるなよ。あきらめたら、そこでスクープは撮れへんなるんや!」

ジミーは木に向かって走ると、勢いよくジャンプした。

2階の夏川の部屋。

さくらは部屋の隅に立ち、机に向かっている夏川の後ろ姿をじっと見つめていた。

夏川はパソコンで動画を見ている。

(どうすれば夏川くんを誘えるんだろう……)

部屋にきたものの、いいアイデアは思い浮かばなかった。

「夏川くんと桜を見に行きたい……、夏川くんと桜を見に行きたい……」

さくらは泣きそうな声でつぶやき続けた。

すると、夏川が顔をあげた。

夏川は部屋を見まわす。

「おかしいな。誰かの声がしたような気が……」

夏川は首をかしげながらも、またパソコンの画面を見た。

(今、私の声聞こえたの!?)

さくらはあわてて夏川に駆け寄った。

「夏川くん! 聞こえてる? 私、さくらっていいます!」

しかし、夏川はまったく反応しない。

(やっぱり聞こえてないんだ……)

「私はただ、一緒に桜を見に行きたいだけなのに……」

さくらはまた泣きそうな声でそうつぶやいた。

「うわああっ!」

夏川が頭をおさえた。

「頭の中で、こ、声が……、あ、ああ!」

「もしかして、桜を見に行きたいっていう声だけは聞こえてるの?」

さくらはさらに夏川に近づき、話しかける。

「夏川くんと桜を見に行きたい……、夏川くんと桜を見に行きたい……」

「な、なんだこれ! うわあああああ!」

「やっぱり聞こえてるんだ!」

さくらは満面の笑みを浮かべると、夏川の耳元で同じ言葉を言い続けた。

夏川はだんだん動かなくなっていく。

部屋のあちこちで、カタカタと物が動き出す。

パソコンの画面が乱れ、電源が落ちた。

「俺……、桜を……、見に行きたい……」

夏川はそうつぶやくと、ゆっくりと椅子から立ち上がり、フラフラと部屋を出て行った。

一方、ジミーは何度も木から落ちながらも、ようやく2階の窓のそばまでたどり着いた。

「よっしゃ、もうちょっとや……」

ジミーは枝の上に立つと、前足をプルプルと震わせながら伸ばして、窓の隙間をつかもうとした。

ガチャ──

玄関のドアが開き、夏川が平然とした様子で出てきた。

「なんでや!? 俺の努力返せ!」

続いて、さくらも出てくる。

「あっ、おい!」

2人は道路に出ると、そのまま歩いて行ってしまった。

「そんな! 待てって!」

ジミーはあわてて前足を戻そうとする。

だが、バランスを崩し、後ろ足が枝からすべってしまった。

「うわああ!」

とっさに、前足で枝をつかむ。

しかし、身体は宙ぶらりんになっていた。

「こんなところから落ちたら……、シャレにならんで……」

前足に力が入らず、ジミーは今にも落ちそうだ。

「このくらいのピンチ……、負けてたまるか!」

ジミーは力をふりしぼって首を伸ばすと、目の前の枝に噛みついた。

「ぐがががが」

必死に枝を噛み、身体を上にあげる。

すると、後ろ足が他の枝に届いた。

「ぐんががががが!」

そのまま木にしがみつく。

ジミーはすんでのところで落下せずにすんだ。

「た、助かった~」

「ジミーサン、面白い遊びをしていますネ」

「遊んでるんやない!」

「ワタシもやってみたイ」

「うるさい、黙っとけ! くそっ、こんなことしてる場合やない!」

ジミーはあわてて木を降りると、さくらたちを追った。

町の外れに、大きな公園がある。

さくらは、夏川を誘導しながら、公園の林の中を歩いていた。

手招きして歩くさくらの後ろを、夏川はフラフラしながらついて行く。

「こっちよ……、こっちよ……」

さくらは夏川を林の奥へと誘った。

しばらく歩くと、人気がなくなった。

林の奥はマツや樫の木におおわれ、うす暗くジメジメとしている。

さくらは、迷うことなく歩き続け、ある場所までやってくる。

ひときわ大きな、1本の桜の木があった。

初夏なのに花が咲いている。

しかもなぜか、その桜は花も木の幹も枝も、真っ白だった。

風も吹いていないのに、真っ白な花がゆらゆらと揺れている。

「ここよ……」

さくらは桜の木の下までやってくると、夏川に言った。

夏川はさくらの横に立ち、真っ白な桜の木のほうに顔を向けた。

目の焦点が合わず、自分がどこにいるのか、何を見ているのかまったく分かっていないようだ。

そんな夏川を見て、さくらは満面の笑みを浮かべた。

「やっと……、夏川くんと桜を見られる……。私……、嬉しい……」

さくらは笑みを浮かべながら、夏川の手をにぎろうとした。

「そこまでや!」

見ると、少し離れた場所に人面犬がいた。

「あなたは……、さっきの……」

「それ以上、その男の子に近づくな!」

「どうして……」

「君は、その男の子を、不幸にしようとしてるんや!」

「不幸……? 私はただ……、夏川くんと桜を見たいだけ……」

「ちがう。君の目的は、その男の子を桜の前に連れてきて、呪い殺すことや!」

「呪い……、殺す……?」

そのとき、さくらの頭に激痛が走った。

「ああああ!」

さくらの脳裏に今までの記憶が思い出される。

夏川をここに連れてきたこと……。

夏川の部屋で彼にささやいたこと……。

そして、夏川の塾が終わるのを、建物の前で待っていたこと……。

しかし、それ以前の記憶は、まったく思い出せなかった。

「どうして……? 私は……、幽霊でしょ……? 事故か病気で死んで……それで幽霊に……」

「やっぱり、君は自分のことを人間の幽霊やと思いこんでたんやな」

「幽霊なんかやない。君は、目の前にあるその桜の一部なんや!」

「桜の……一部……?」

さくらは真っ白な桜の木をじっと見つめた。

「最初からおかしいと思ったんや。自分の姿が人間に見えてないことも分かってなかったし、その男の子を誘うことに夢中になってたし」

ジミーはさくらのそばまでやってくると、桜の木をにらんだ。

「こいつは、何百年もの間、人間の生き血を吸い取りたいと思い続けている『呪いのうば桜』なんや。どうやって人間を木の近くまで連れてくるのか謎やったけど、君みたいな存在を作り出して、利用してたんやな」

「じゃあ……、私は……」

さくらは、公園で夏川のことを見かけて好きになった。

一緒に桜を見たいと思っていた。

「私は……夏川くんのことを好きになっちゃだめ……なの……?」

さくらの言葉に、ジミーは小さくうなずいた。

「君についてきても、桜の木に絞め殺されるだけや」

「そんな……」

さくらのわずかな思い出の中には、夏川しかいなかった。

しゃべったこともないし、存在にも気づいてもらえない。

それでも、さくらは夏川を好きになることができて、嬉しかった。

「それなのに……私……、ワタシ……」

さくらは、しくしくと泣き出した。その全身が、みるみる真っ白になっていく。

「お、おい!」

ジミーがあわてて駆け寄ると、さくらが真っ白になった目でにらみつけてきた。

「いやああああああっ!」

さくらの叫びと同時に、ジミーに向かって突風が吹きつけた。

「うわああ!!」

ジミーはそれをまともにくらい、吹き飛ばされる。

桜の木から10メートルほど離れた場所に立つマツの木に、身体をひどく打ちつけた。

「がああっ!」

そのまま、ジミーはその場に倒れてしまった。

さくらは真っ白になった目で、夏川を見つめる。

「ゴメンネ……、ゴメンネ……」

すでに自分が何者なのか、目の前にいる男の子が誰なのか、分かっていないようだ。

ジミーは夏川を助けなければと思うが、身体が痛み、思うように動けなかった。

さくらは夏川の目の前まで来ると、手をにぎった。

桜の花が大きく揺れ、さくらの手に、赤い血管が浮かび上がった。

夏川の血を吸い取っていたのだ。

さくらの全身に血管が浮かび上がり、目も赤くなっていく。

桜の木の幹にも、同じように血管が浮かび上がった。

血を吸われ、夏川の顔がだんだんやつれていく。

「あかん! 君はその子のことが好きなんやろ! だったら、やめるんや!」

ジミーはさくらに必死に訴えかけるが、彼女の耳にはもはやなにも届かなかった。

さくらの身体も桜の木も、真っ赤に染まっていく。

さくらは夏川の手をさらに強くにぎり、すべての血を吸い上げようとした。

「それ以上はさせない」

真っ赤なフードをかぶった少年がさくらの前に現れた。

「フシギ!」

少年はマツの木の下にいるジミーを、チラリと見る。そしてすぐに、さくらと、その後ろに立つ呪われた桜の木を見た。

「いやああああああ!!!」

さくらがフシギに襲いかかってくる。

「こんなものを利用するなんて……」

フシギはひらりとよけて走る。

降りかかる無数の花びらを払いのけ、フシギは桜の木の根元までやってきた。

「終わりだ」

フシギは真っ赤な手帳を取り出すと、ページを開いて、桜の木に向けた。

セラテイロノ セツウイロノ シャ・エイ

フシギは呪文を唱える。

次の瞬間、木の幹から呪いのマークが現れ、キラキラと輝く。

開かれたページに、反転したマークが写し取られた。

桜の木から花が散り、瞬く間に真っ白になると、枯れて崩れていった。

さくらも生気が失われ、老婆のように変わり果てる。

だが、夏川の目に、さくらは映っていなかった。

ヒラヒラ──

老婆となったさくらの身体が崩れ落ち、花びらのような塵になって風に舞っていった。

夏川はその場に倒れる。

かなり血を吸われて気絶しているものの、どうやら命は無事のようだ。

マツの木のそばにいるジミーは、夏川が生きているのを見てホッとした。

だが同時に、さくらのことをかわいそうだとも思う。

「なんでこんなことになったんや……」

さくらは、ただ夏川のことが好きだった。

それなのに、自分の意思もなくなり、好きだった相手の命を奪おうとしたのだ。

「そんなのって……」

「あなたも、いずれそうなりますよ」

突然、はるか頭上から声が降ってきた。

ジミーはその声に聞き覚えがあった。

雑木林の木々を見上げると、木の上に、青い傘の男が立っていた。

「なんでそんなところに!」

フシギはまだ、気づいていない。

「くそっ、青い傘の男のやつ……高みの見物でもしとるつもりか!」

ジミーは青い傘の男を捕まえるために、木のそばへと駆けようとした。

だが、吹き飛ばされたときに打ちつけた痛みで、一瞬顔がゆがんだ。

「ウ、ククク、無理しないで下さい。あなたはその身体とこれからもずっと付き合っていかないといけないのですから」

「ど、どういう意味や?」

「あなたはもうすぐ、本物の人面犬になってしまうのです」

「なんやて?」

動揺するジミーに、青い傘の男はさらに話しかける。

「本物の人面犬になれば、あなたはさきほどの少女のように、好きな相手のことも分からなくなって襲いかかってしまうのですよ。あなたは、都市伝説の怪物になってしまうのです」

「くそっ!」

ジミーは無理やり身体を動かし、青い傘の男の立っている木によじ登ろうとした。

しかし、青い傘の男は笑いながら傘を開くと、木から離れた。

瞬間、青い傘の男の身体が宙に浮く。

「ウ、ククク、ウ、ウ、ククク」

青い傘の男は傘をさしたまま、宙を歩き、そのまま姿を消してしまった。

「そんな……」

「何かあったのかい?」

フシギがジミーのそばまでやってきた。

「今な──!」

ジミーは、青い傘の男が現れたことを言おうとしたが、思わず口をつぐんだ。

「い、いや、別になんでもあらへん……」

そう言うジミーを、フシギはじっと見る。

「…………」

フシギは真っ赤な手帳をしまうと、そのまま歩き出した。

ジミーは先ほどまでさくらのいた場所に顔を向けると、「俺は……」とつぶやいた。

自分もさくらのような怪物になってしまうのだろうか。

ジミーは歩いて行くフシギをじっと見つめる。

「俺はちがう。ぜったい、怪物になんか、なるもんか……」

ジミーは自分に言い聞かせるようにつぶやくと、フシギの後を追った。

2つ目の町 血まみれのマリちゃん

「行ってきま~す」

小学6年生の木口美空は、家を出ると、親友の梨麻の住むマンションに向かった。

(梨麻だけだもんね。私のこと信じてくれるのは──)

美空は都市伝説が大好きで、今まで色んな本を読んできた。

そのなかで、最近ある都市伝説のことを知った。

『血まみれのマリちゃん』というものである。

マリちゃんは鏡の中に棲んでいる謎の女の子だ。

「事故で血まみれになった姿を鏡で見てショックで死んでしまった」とか、「外でお店のガラスに映る自分の姿を見ているときにトラックにはねられて死んでしまった」とか言われている。

マリちゃんが何者なのか分からなかったが、本には美空の興味を惹くある文章が書かれていた。

血まみれのマリちゃんは、ある儀式を使えば呼び出すことができます

【『血まみれのマリちゃん』の呼び出し方】

①まず、「姿見」を用意しましょう。

(姿見=全身が映る鏡のことです)

②つぎに、鏡に映る自分の顔を13秒間見つめましょう。

③最後に「マリちゃん、出てきてください」と13回唱えましょう。

④すると鏡の中から貴方の前に、血まみれのマリちゃんが現れるのです!

美空は昨日の夜、自分の部屋でその儀式をやってみた。母親は都市伝説などを信じることにいつも怒っていたので、バレないようにこっそりとだ。しかし「マリちゃん、出てきてください」と12回言ったあと、なんだか急に怖くなって、美空は最後の1回を言うのをやめてしまった。

もちろん、マリちゃんは現れなかった。

(だけど、やっぱり興味あるんだよね……)

美空はもう1度試してみたいと思っていた。

1人でやるのは怖かったので、クラスの友達に「一緒に呼び出してみない?」と聞いてみたものの、みんな都市伝説など信じていなくて誰も協力してくれなかった。

たった1人、梨麻だけが「やってもいいよ」と言ってくれたのだ。

(梨麻がいてよかった)

美空はさっそく今日の放課後、梨麻の家で試してみようという約束をした。

しかし、さっき学校から帰ってきたら、奇妙なことに気づいた。

血まみれのマリちゃんのことが書かれていた本が、部屋の本棚から消えてしまっていたのだ。

母親が捨てたのかと思って聞いてみたが、そもそもそんな本は見ていないという。

美空の母親はああいう本を嫌っていたが、勝手に本を捨てるような人でもない。

(梨麻ちゃんのお家に持って行こうと思ってたのに)

その本は、町外れの小さな本屋で一昨日買ったものだ。

美空はそんなところに本屋があったことを今まで知らなかった。

店員の男の人は、美空が都市伝説を好きだと聞いて、その本をオススメしてくれた。

本の表紙には、『ヒミツの都市伝説』と書かれていた。

「とっても面白い本ですよ。ウ、ククク、ウ、ウ、ククク」

店員の男の人はそう言って、嬉しそうに美空にその本を渡した。

(まだ全部読んでなかったんだよね。またあの本屋さんに同じ本を買いに行かなきゃ)

美空がそう思っていると、前方に梨麻の住むマンションが見えてきた。

赤いフードの少年と相棒の人面犬が、都市伝説を探しながら町を歩いていた。

ジミーは5メートルほど前を歩くフシギをじっと見つめている。

(くそっ、どうしたらええんや……)

以前、青い傘の男は、フシギが都市伝説をすべて回収すると消えてしまうと言った。

ジミーは、フシギが消えてしまうのを防ぎたかった。

「せやけど、本物の人面犬なんかになってしもたら……」

フシギのことも分からなくなり、都市伝説の怪物になってしまう?

「そうなったら、誰がフシギを守ってやれるねん……」

すると、ポケットの中のMOMOが話しかけてきた。

「守るって、アナタが、フシギサンを、ですカ?」

「そうや。他に誰があいつを守ってやれるっていうねん」

「ジミーサン、アナタは勘違いをしているようですネ」

「どういうことや?」

「守る、守れなくなるではなく、アナタは単に、フシギサンと別れたくないだけですよネ?」

ジミーはハッと顔を上げた。

「そ、それは、その……」

言葉が続かない。

「知らん! 俺が本物の人面犬にならへんかったらすむ話や!」

ジミーはそう言うと、「しばらく、黙っとけよ」とMOMOに注意をして、フシギのもとに駆けて行った。

美空は梨麻のマンションのエレベーターに乗り込み、彼女の家がある13階まであがった。

「いらっしゃい」

エレベーターの扉が開くと、マンションの外の廊下で梨麻が待っていてくれた。

梨麻は透き通るぐらい肌が白く、大きな綺麗な目をしている。

腰まで伸びた黒髪で顔の右半分は隠れているが、びっくりするぐらい美人だ。

「こんなに上の階なんだね」

梨麻の家に来るのはこれがはじめてだ。

美空が景色を眺めようとすると、梨麻が右側に立った。

「そんなことより、早く、血まみれのマリちゃんを呼び出しましょ」

「そ、そうだね」

美空は景色を見るのをやめ、彼女の家へ入ることにした。

梨麻の家は、13階の突き当たりだった。

中に入ると、長い廊下が見える。

奥に1つ、左右にそれぞれ1つずつ、部屋のドアがある。

「リビングはいちばん奥だよ」

梨麻は右側を歩きながらそう言うと、奥のドアを開けた。

リビングを見た瞬間、美空は目を大きく見開いた。

部屋の中に何もなかったのだ。

正確には、1つだけ物があった。

部屋の真ん中に、古い姿見だけがポツンと置かれていたのだ。

「どうして姿見しかないの?」

美空がたずねると、となりに立っていた梨麻が、「ああ、それはね」と言って笑った。

「リビングを掃除することになって、それでここにあった物は全部他の部屋に運んだの」

「ソファーとか、テーブルも?」

「そんなことより、早く、血まみれのマリちゃんを呼び出しましょ」

梨麻がこちらに向けた姿見は、上のほうに少しだけヒビが入っていた。

「そのヒビはなに?」

「さっき倒しちゃったの。ちょっとぐらいヒビが入っていても問題ないでしょ?」

「それは多分大丈夫だと思うけど……、あれ?」

美空は、鏡のヒビの部分に、何かがついていることに気づいた。まるで血のように見える。

「なにこれ?」

美空は梨麻のほうを見た。

「こっちを見ないで」

梨麻は身体をそらした。まるで、美空に顔を見られるのを嫌がっているようだ。

「梨麻、どうしたの?」

「急にこっちを向いたからびっくりしちゃって。たぶんその血は、倒れた姿見を直すときにヒビで指を切ったからついちゃったの」

「えええ、大丈夫なの? どの指を切ったの?」

「それはええっと……忘れちゃった」

(忘れた……? 姿見は「さっき倒した」って言ってたよね? さっきあった出来事をそんなに簡単に忘れちゃうものかな?)

美空は梨麻の指を確認しようとする。

すると、となりに立っていた梨麻は、大きな左目でじっと美空を見つめた。

「そんなことより、早く、血まみれのマリちゃんを呼び出しましょ」

「う、うん……」

なんだかその目に吸い込まれそうになる。

梨麻の家にきたのは、景色を見たり、変な疑問を感じたりするためではない。

血まみれのマリちゃんを呼び出すためだ。

美空は「じゃあ、やろっか」と梨麻に言った。

リビングの中央に姿見を置き、美空と梨麻はその前に立った。

「最初は姿見に映った自分の顔を、13秒間じっと見つめるんだよね?」

「う、うん、そう」

しかし、美空はなかなか姿見に映った自分の顔を見ることができなかった。

「美空、どうしたの?」

「なんだか、ちょっと怖くなってきて……」

美空は都市伝説に強い興味があったし、血まみれのマリちゃんも呼び出してみたい。

だが、昨日なぜか13回目が言えなかったことを思い出し、急に怖気づいてしまった。

「あーあ。私、せっかく美空の味方になってあげたのになぁ」

「梨麻……」

美空は去年、違う本に載っていた『チャーリーゲーム』という都市伝説に興味をもち、「やってみよう」とクラスの友達を誘ったことがあった。梨麻と知りあう前のことだ。その時も、クラスのみんなは、都市伝説なんて信じてくれなくて、誰も一緒にやろうと言ってくれず、チャーリーゲームは、結局できなかった。

「たしかに梨麻だけだよね。私と同じ気持ちでいてくれるのは……」

クラスのみんなとは、普段とても仲がいい。

だけど、都市伝説の話をすると「そんなのあるわけないよ」「本に書いてあることは全部ウソだよ」「美空って、そういうところがちょっと変わってるわよね」などと言われてしまうのだ。

美空はそれがくやしくて仕方がなかった。

美空にとって、梨麻ははじめてできた都市伝説友達だった。

「怖がってごめんね。今度こそ、ちゃんとやってみるね!」

美空がそう言うと、梨麻はにっこりと笑い、「ええ、やりましょう」と答えた。

あらためて、美空は姿見を見た。

となりに立つ梨麻も姿見を見る。

「まずは、13秒間じっと見る」「ええ」

2人は姿見に映った自分の顔を見ながら、数を数え始めた。

「1、2、3、4、5、6……」「7、8、9、10、11、12……」

2人は同時に「13!」と言った。

「次は、マリちゃん、出てきてくださいって13回言うんだよ」

「ええ、分かってるわ。さあ、美空」

美空は姿見をじっと見ながら、ゆっくりと口を開いた。

「マリちゃん、出てきてください」 リビングに2人の声が響く。

「マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください」

「マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください」

「マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください。

マリちゃん、出てきてください──」

12回目を言ったとき、美空は思わず口を閉じてしまった。

昨日と同じように、急に怖くなってしまったのだ。

「美空、どうしたの? あと1回足りないよ」

「う、うん、分かってるんだけど……」

美空はリビングのドアのほうを見る。

「ちょっと、おトイレ行っていいかな? さっきから我慢してて」

「えっ?」

美空は「すぐ戻るから」と言うと、あわててリビングを出て行った。

(は~、逃げ出しちゃった)

美空はトイレの前で、大きくため息をついた。

別にトイレに行きたいわけではない。

あのままリビングにいたら、13回目を言わなくてはいけなかった。

(梨麻、怒ってるかな?)

さすがに、怖くて逃げ出したことがバレているような気がした。

(せっかく、都市伝説友達になってくれたのに……)

美空は怖がってばかりいる自分を情けなく思った。

「あれ?」

美空はふと、目の前に見えている部屋のドアが少しだけ開いていることに気づいた。

リビング以外の、2つある部屋の内の1つだ。

(梨麻の部屋かな?)

美空はどんな部屋なのか興味を抱き、いけないと思いつつものぞいてみることにした。

「えっ?」

部屋には何もなかった。

(まるで使ってないみたい……荷物はどこにあるの?)

「なにやってるの」

見ると、いつの間にか梨麻が真横に立っていた。

「きゃ!」

「私は、なにをやっているのって聞いているの」

となりに立つ梨麻は、大きな左目でにらむように美空を見つめている。

「あ、あの、リビングにあったって言っていた物は──」

「そんなことより! 早く、血まみれのマリちゃんを呼び出しましょ!」

梨麻は美空の手を引っぱり、リビングに戻ろうとした。

「いやっ!」

美空は梨麻の手を払いのけた。

「梨麻、なんか変だよ!」

梨麻の言っていることが信じられない。美空はそう思っていた。

すると、梨麻がクスクスと笑った。

「ねえ、こんな話知ってるかしら」

「ある町に、1人の女の子が住んでいたの。

女の子の両親は仕事が忙しくて、帰ってくるのはいつも夜遅かったの。

ある日、女の子の両親は、今日は早く帰ってくるからねって言ったの。

その日は、女の子の誕生日だったから。女の子は、すごく嬉しかった。

だから学校から帰って来ると、両親が帰って来る前に、綺麗におめかししようと思ったの。

家のリビングの姿見の前に立って」

「姿見の前に……」美空は背すじに寒気を感じた。

「ちょうどこれぐらいの時間だった。

女の子が姿見を見ていたら、後ろに人影が見えたの。

家には自分1人しかいないはずなのに、どうして?

女の子がそう思って振り返ってみたら、目の前に大きな男が立っていたの。

それは、泥棒だった。泥棒は女の子に顔を見られたと思って襲いかかってきたの。

ナイフを持ってね──」

「グサッ、グサッ、グサッ。女の子は何度も何度もナイフで刺されたの──」

美空は小さく悲鳴をあげた。

「泥棒が逃げたあと、女の子は血まみれになって床に倒れた。

身体中痛かったけど、まだ生きていたの。

もうすぐお父さんとお母さんが帰ってくる。そうすればすぐに救急車を呼んでもらえる。

女の子は痛いのを必死に我慢して、両親が帰って来るのを待ったの。

だけど、両親はいつまで経っても帰ってこなかった。その日も、仕事が忙しかったのよ」

「そんな……」

「女の子の目の前には姿見があって、彼女は薄れていく意識の中で、

血まみれになった自分の姿をずっと見ていたの。

悔しい、悔しい、悔しい。そう思いながら、彼女は死んでいった」

「それって……」

美空はその話を聞き、ある人物を思い浮かべた。

それは、血まみれのマリちゃんである。

「だけど、私の知ってるマリちゃんの話と全然違う……」

美空が読んだ『ヒミツの都市伝説』には、「事故で血まみれになった姿を鏡で見てショックで死んでしまった」とか、「外でお店のガラスに映る自分の姿を見ているときにトラックにはねられて死んでしまった」とか書かれていたのだ。

梨麻がクスクスと笑った。

「『あの人』は、都市伝説がどうやって生まれたのかなんて、興味がないんだわ。興味があるのは、その都市伝説を、どうやって人間たちに広めるかということだけ──」

「あの人? 都市伝説を広める?」

美空には、何のことかまったく分からなかった。

近づこうとすると、梨麻は険しい表情を浮かべた。

「こっちに来るなっ!」

梨麻に突き飛ばされて、美空は壁に背中をぶつける。

「きゃあっ! な、なにするの?」

見ると、梨麻の腰まで伸びた黒髪が乱れ、隠れていた顔の右半分が見えていた。

「あああ!」

梨麻の顔の右半分には、無数のヒビが入っていた。

「お前のせいだ」

「なんで? どうして?」

「お前が昨日、私の名前を呼ぶのを12回目でやめたから──」

その瞬間、美空は「梨麻」というクラスメイトなどいなかったことを思い出した。

見ると、目の前の女の子の身体から何か流れ落ちている。

それは、血だ。女の子は全身から血を流していた。

「もしかして、あなたは……」

美空の目の前に立っている人物こそが、血まみれのマリちゃんだった。

「12回目で呼ぶのをやめたせいで、私は不完全なままこの世に現れた……。この顔を治すために、友達のフリをしたのに……」

「ワタシノナマエ イッカイタリナイ」

「きゃあああ!」

美空はあわててその場から逃げ出した。

(いやっ! いやっ!)

部屋から飛び出した美空は、マンションの外の廊下を走った。

自分が興味本位でとんでもないものを生み出してしまったことを、美空は深く後悔していた。

(捕まったら、きっと呪い殺される!)

美空はエレベーターの前までたどり着く。

エレベーターはちょうど13階で止まっていた。

美空はあわてて乗り込んだ。

「ナマエ ナマエ」

長い黒髪を乱し、大量の血を流しながら、マリちゃんがこちらに向かって歩いてくる。

「来ないで!」

美空は1階のボタンを押し、「閉」ボタンを連打した。

「ナマエ ワタシノナマエ ジュウサンカイ」

マリちゃんは目の前までやってくると、エレベーターに乗り込もうとした。

「いやああ!」

瞬間、扉が閉まった。

ウィィィン

エレベーターが下へと降りはじめる。

「た、助かった……?」

美空は1人エレベーターの中で、大きく息をはいた。

(まさか、梨麻が血まみれのマリちゃんだったなんて……)

今まで一緒に部屋にいたと思うだけでゾッとした。

だがこれで逃げ切れるはずだ。

「イッカイタリナイ」

声が響いた。

美空はエレベーターの中を見まわす。

しかし、どこにもマリちゃんの姿はない。

「き、気のせい……?」

美空はそう思いながら、ふと、後ろの壁を見た。

エレベーターの中には、全身が映る大きな鏡が取り付けられていた。

その鏡の奥から、マリちゃんがこちらに向かって走ってきていた。

「ワタシノナマエ」

「きゃあああ!」

マリちゃんは鏡のそばまで走ってくると、血まみれの腕を伸ばした。

腕は鏡から出てきて、美空をつかもうとする。

「タリナイ ワタシノナマエ」

半分ヒビだらけの顔がジロリと美空をにらむ。

美空は鏡から離れ、必死に逃げようとするが、エレベーターは狭く、逃げ場などなかった。

「ナマエ ジュウサンカイ」

マリちゃんは血まみれの手で美空の服をつかんだ。

ガタンッ。

エレベーターが5階で止まった。

「出るんだ!」

扉が開くと同時に、誰かが美空の腕をつかんだ。

それは、フシギだ。

エレベーターの外に、フシギとジミーが立っていた。

「あ、あなたは?」

「そんなことはどうでもいい。殺されたくなかったら今すぐ出るんだ」

「で、でも」

「ナマエ」

マリちゃんが鏡の中からフシギに向かってするどい手を伸ばしてきた。

「早く出ろ!」

「は、はい!」

フシギは真っ赤な手帳を取り出す。

しかしそのとき、パニックになりながら外へ飛び出した美空と、ぶつかってしまった。

「くっ!」

ぶつかった衝撃で、手帳が鏡の前に落ちてしまう。

美空はそんなフシギをよそに、階段を使って下へと逃げていった。

「ナマエ! ワタシノナマエ!」

怒り狂ったマリちゃんがフシギに向かって襲いかかってくる。

フシギは逃げることができず、身構えた。

「フシギ、危ないッ!」

ジミーが、とっさにエレベーターの中に飛びこんで、鏡に体当たりした。

瞬間、鏡が大きな音を立てて割れる。

同時に、マリちゃんの姿が消えた。

「マリちゃんが!」

フシギはエレベーターの中に入り、鏡を見るが、マリちゃんの気配はすでになかった。

「逃げてしまった……」

フシギはジミーをにらむように見つめる。

「ジミー、なんてことしてくれたんだ」

「お、俺はフシギを助けようとして……」

「助ける? 僕は1人でもマークを回収することができた」

「だけど……」

「血まみれのマリちゃんは、あの女の子のことはもうあきらめたかもしれない。だけど、きっとまた違う人間に、自分の名前を13回言わせようとするだろう」

「そ、それは……」

「キミにはますますガッカリしたよ」

フシギは手帳を拾うと、エレベーターから出て行った。

「フシギ……」

そのとき、ポケットの中がスマホのバイブでブルブルと震えた。

スマホが半分出てきて、MOMOがジミーのほうを見る。

「ワタシが、代わりにフシギサンに言いましょうカ? このままだと死んでしまうト」

「うるさい、黙っとけ……」

「アナタは言えないんですよネ?」

「だから黙っとけ」

ジミーはMOMOを無理やりポケットの中に押しこんだ。

「フシギに言うのは、俺しかおらへんのや……」

ジミーは割れた鏡に映る自分の顔を見た。

「大丈夫。俺は、大丈夫や……」

ジミーは顔を見ながら、小さくうなずいた。

3つ目の町 死の寝言

この前の国語のテストで、『息苦しい』を『生き苦しい』と書いたらバツになった。

「小学校5年にもなってこんな間違いをしてちゃダメでしょ」

採点された解答用紙を母親に見せたらそう叱られた。

しかも、脇からのぞいてきた兄の大輝に笑われた。

「大輝は余計なことを言わないの」

母親はそう言って中1の兄をたしなめたが、海斗の悔しさは晴れなかった。

(『生き苦しい』の漢字で間違ってないよ)

床に座った杉崎海斗は、ベッドにもたれてそんなことを考えていた。

おかげで、少し眠気がやわらいだ。

部屋を暗くしているので、気をぬくと眠りに落ちてしまいそうだ。

枕元に置いた目覚まし時計の針は、真夜中の0時を過ぎようとしている。

先週、部屋の明かりをつけて遅くまでゲームをしていたら、突然、母親が入ってきた。

「小学校高学年になったから、海斗にも大輝と同じように2階の部屋を用意したけど、まだ早かったかしら?」

ゲーム関係のものはすべて取り上げられ、部屋から1階のリビングに持っていかれた。

(お母さんがあんなことをするから、兄ちゃんが僕のゲームを勝手にやって負けたんだ!)

あのとき、小学校でも大人気のゲームを、もう少しで全クリアできるはずだった。

それなのに、誰もいない間に大輝が勝手に進めて、ゲームオーバーにしてしまったのだ。

「兄ちゃん、ひどいよ!!」

「だって、お前はゲームを取り上げられたんだろ? だったら誰がやってもいいじゃない」

海斗は、悔し涙を浮かべた。

「ひどいよ! ひどい!!」

「取り上げられたお前が悪いんだろ!」

母親が「やめなさい!」と割って入らなかったら、本格的な兄弟喧嘩になるところだった。

「大輝も大輝よ! 海斗から取り上げたんじゃないのよ。みんなに見えるリビングでならやってもいいってルールにしたの。そう説明したでしょ」

その場は収まったが、海斗の悔しさは晴れなかった。

そして、今日──。

「寝言に受け答えをすると、寝ている人が不幸になる?」

学校の友達から都市伝説を教えてもらって、海斗は耳を疑った。

「たとえば『こんにちは』って寝言に『はい、こんにちは』って答えるんだよ。そうすると、寝言を言っている人が不幸になるんだって」

「そんな簡単なことで不幸に?」

「うん」

うなずく友達を見て、海斗はあることを思いついた。

(兄ちゃんを不幸な目に遭わせてやる!)

大輝は、昔から寝言をよくしゃべるのだ。それも、はっきりしゃべるのである。

ヒューと吹く強い風が窓外の小さなベランダの花を揺らした。

ベッドにもたれた海斗は、大輝への怒りと復讐計画をあらためて確かめた。

時計の針は0時30分に近づこうとしている。

(お母さんもお父さんも、さすがに寝たよね)

1階の様子をうかがうために、床に耳を近づけた。

──静かだ。

(あとは兄ちゃんが寝言を言い始めてくれれば完璧だ)

「ヘェー、ソウナンダ……」

隣の部屋から声が聞こえた。

海斗はハッとして、壁に耳をくっつけた。

「エエ? ホント? ……ハハハハ……」

いつもの大輝の寝言だ。

(よっしゃ!!)

海斗は心の中でガッツポーズを取った。

すぐに、自分の部屋のドアを開けて廊下に出た。

小さな一軒家だから、2階には兄と自分の部屋しかない。

廊下と階段をへだてる手すりに手をかけ、なるべく音を立てずに海斗は隣室へ向かった。

階段上の小さな窓からさし込む淡い明かりが、廊下を青く染めている。

ヒューと風が吹いて、カタカタと揺れる小さな音が下から響く。

海斗は、途中で曲がっている階段を見下ろす。

見えるのは角の白壁だけで、1階の廊下は見えない。

再び兄の声が──。

「アア、ソウダヨネ……」

海斗は大輝の部屋のドアノブに手を伸ばして、ゆっくりと開けた。

ベッドで眠る大輝の頭は、カーテンを閉じた窓のほうを向いていた。

海斗はそっと近づいて、何かをしゃべっている兄の顔に、耳を近づけた。

「ヘェー……ヤッパリ、ソウナノ? ハハハ……」

寝言に受け答えをすると、寝ている人が不幸になる。

でも、単に受け答えしただけじゃつまらない。

意地悪な事を言ってやりたくなった。

「兄ちゃん、それはそうじゃないんだ」

とたんに、大輝は黙ってしまった。

「兄ちゃん、それはやっぱり、そうじゃないんだよ」

兄は「ウガッ」と鼻を鳴らした。

海斗は一瞬ドキッとしたが、もう1度ささやいた。

「兄ちゃん、そうじゃないんだよ」

と、兄は「……ソウジャナインダ?」とつぶやいた。

海斗は吹き出しそうになった。

「そうだよ。そうじゃないんだ」

「アア……ソウジャナインダ」

海斗は大笑いして床をころげ回りたかったが、そんなことをしたら家族全員が起きてしまう。

声が出ないように口をふさいだので、顔が真っ赤になった。

「アア……ジャア、サッキノ……ハナシハ……チガウンダ……」

海斗は、兄をもっと混乱させてやろうと思った。

「それは違わないよ」

「……チガワナイ?」

「そうだよ。それは違わないよ」

寝息を立てていた兄が「ウゥーン」とうなった。

そして、つぶやいた。

「チガワナインダ……。アア……チガワナインダ」

「そうだよ。違わないよ」

兄の夢はメチャメチャになっている。

(僕のゲームをメチャメチャにしたんだ。いい気味だ)

「アア、ダメダ……ダメダ……」

海斗は笑いを必死にこらえた。

「ダメダ……ダメダ……」と繰り返す大輝。

「おかしくて、お腹痛い」と海斗はつぶやいた。

「……オコリダシタ。アアァァ……オコリダシタ」

兄の耳元に笑いながら「何も怒ってないよ」とささやく海斗。

「オコッテル……オコッテル……」

「怒ってないって!」

「アイツガ……ホドウキョウ……キタ」

「え? ほどうきょう? 歩道橋?」

海斗は大輝の夢がさらにメチャメチャになっていると思って、ますます楽しくなった。

「歩道橋なんてないよ」

「エキマエ……。エキマエノ……ホドウキョウ」

大輝の声は、さっきまでと違って、おびえたような様子だった。

「兄ちゃん、どこの駅前の歩道橋?」

海斗は、大輝が少しかわいそうになって、素直にたずねてみた。

「ア! イマ、コウエン、ヲ…ヌケタ…!」

寝言とは思えない強い口調に、海斗はドキリとした。

兄の寝顔のみけんにしわが寄っている。

「駅前の歩道橋を渡って、公園を抜けたの?」

そう聞き返す海斗の耳に、荒くなった兄の寝息が聞こえた。

駅前の歩道橋を渡って公園を抜けるのは、最寄り駅から自宅に来る1番の近道だった。

海斗は、ちょっと気味が悪くなってきた。

(寝ている人が不幸になるって、悪夢を見るってことだったんだよね?)

だったら、復讐は完了したのだから、もうやめよう。

「じゃ、兄ちゃん、そろそろ寝るよ。お休み」

海斗は大輝にささやくと、部屋から出ていこうとした。

すると、「ウゥー」とうめき声。

ふり向くと、兄がうなされていた。

海斗は、心配になって兄のそばに戻った。

「兄ちゃん、大丈夫?」

「アイツガ、キタ……ポスト……ポストノ……マエ、ニキタ」

「え? ポスト?」

海斗の背すじを、かすかな悪寒が走る。

カーテンの閉まっている窓を見た。

「タクシー……タクシー、ガ……」

大輝の口から、寝言がこぼれた。

そのとたん、車の通過する音が外から響いた。

確かめずにはいられない。

歩み寄るとカーテンを引き、窓を開けて身を乗り出した。

走り去るタクシーが見えた。

(たまたまだよ。偶然だよ)

しかし、静かな住宅街の片すみには、ポストもある。

海斗は目をこらした。

──何も見えない。

(何もいるわけないじゃん……)

心の中でつぶやくと、窓を閉めて鍵をかけ、カーテンをきっちりと閉めた。

ふり向くと、兄のベッドの向こうにドアが見える。

(とにかく、もう寝よう)

カチャ!

そのとき、階下のほうから音が響いた。

まるで、玄関の鍵が外れるような音だ。

(なんでこんな時間に?)

「兄ちゃん。お父さんかお母さんが、玄関を開けたみたいだけど」

兄を起こさないように小声でささやく余裕は、もうなくなっていた。

兄は「ウゥー」とうなってから、つぶやいた。

「チ、チガウ……。……ア、アイツガ……イエニ……ハイッテキタ」

「ええ? 家に入ってきた?」

身の毛がよだつという感覚を、海斗ははじめて知った。

耳をすますと、何かの動く音が1階から聞こえる。

(お父さんかお母さんの足音?)

ズズズッ! ズズズッズ!

(足音じゃない!)

動物園でワニが地面を這って水に入っていく姿を見たときに聞いた音と似ている。

父親や母親がなぜ這うのか?

「アイツハ……タマシイヲ……トリニキタ……!」

階下の音に気を取られていた海斗は、不意を打つ兄の声に、悲鳴をあげそうになった。

「魂を取りに来た?」

(寝ている人が不幸になるって、まさか、殺されるって事なの?)

「兄ちゃん、起きてよ」

海斗はベッドに近づくと、兄の肩を揺すった。

「起きてよ! 兄ちゃん、起きてよ! 兄ちゃんの魂を取りに来たんでしょ」

海斗は兄の肩をさらに揺すった。

「兄ちゃん! 起きて!」

海斗は大輝の顔を叩いた。

「起きてよ! 兄ちゃん!」

でも、起きる気配がない。

もし兄が死んでしまったら──。

ゲームの事で腹を立てただけなのに──。

(お父さん! お母さん!)

心の中で叫んで海斗はドアに向かった。

兄の部屋を出た海斗は、おそるおそる階段をおりていく。

階段の下は左右にのびる廊下の壁だ。

何かが突然、姿をあらわすかも知れない。

恐怖におびえながら、海斗は階下に向かって一歩一歩おりる。

やがて、最後の段をおりきった。

海斗は廊下を歩いて、リビングに向かう。

真っ暗なリビングを、息をひそめてのぞきこむ。

暗闇の中を、大きな犬のようなものが這っていた。

──いや、犬じゃない!

ボロボロの白い服を着た何かが、うごめいている。

──女の人……?

だが、床を這う、その姿はどこかがおかしい。

──体が裏返しになってる!?

仰向けに寝た状態から手足をぐいっと持ち上げた、ブリッジをした状態で動き回っているのだ。長い髪の毛は床につき、顔と喉が不自然な格好でこちらを向いている。

うううぅぅぅうぅ。

裏返ったまま、何かを探しているようだ。

(きっと、兄ちゃんのことを──!)

海斗はあわてた。

足音をたてないようにして、2階に戻った。

兄の部屋に入った。

海斗は兄の身体をさらに揺すったり叩いたりするが、起きない。

「起きて! 兄ちゃんの魂を取られちゃうよ!」

と、大輝が寝言で答える。

「チガウ、ボクジャナイ……。カイトノ、タマシイ……カイトノタマシイヲ……トリニクル」

「え? なに言ってるの? 僕の魂を取りに来る?」

「オマエガ……アイツトノ……カイワヲ……ジャマシタカラダ」

「邪魔した? で、でも、不幸になるのは寝てる人だって」

そのとき、下から音が聞こえた。

ズズッ、トン。ズズッ、トン。

何かが、階段をあがってくる。

海斗は息をのんだ。

ズズッ、トン。ズズッ、トン。

ううぅぅうう。

うめき声も聞こえてきた。

海斗はドアを見つめた。

フフ……フフフ。

今度は、海斗のすぐそばで笑い声が響いた。

ふり向くと、兄が寝たまま笑っていた。

「兄ちゃん!」

フフフフ……フフフフフ……フフフフフフフ。

目をつむった兄の口元だけが笑っている。

「兄ちゃん! やめて!」

海斗は耐えられなくなった。

ドアを開けて廊下に飛び出した。

手すりごしに階下を見た。

階段の隅から、外がわにそった青白い腕が出てきた。

ズズッ、トン。

ううぅぅぅうう。

海斗には、悲鳴をあげる余裕もなかった。

走って自分の部屋に入り、ドアを閉めて鍵をかけた。

震える海斗。

ズズズズッ、トン。

ズズズズズズッ、トン。

ううううぅぅぅぅうう。

それはドアの向こうから聞こえてくる。

「いやだ! やめて! あっち行け!」

音が変わった。

ズズッ。

ズズズズッ。

ズズッ。

ズズズズズズッ。

階段をあがりきったのだ。

「いやだ! いやだ! 魂を持っていかれるなんて、いやだ!」

這う音が、だんだん近づいてくる。

海斗は、耳をふさいでしゃがみこんだ。

ズズズズッ。

ズズズッ。

ズッ──。

ドアの前で音が止まった。

突然の静けさ。

海斗は、耳をふさいでいた両手をおろした。

暗い自分の部屋にピューと風の音が響いた。

鍵をかけたドアを見つめる海斗は思った。

(消えちゃったの? どこかに行っちゃったの?)

さっきまでの這う音やうめき声は何だったのか。

大輝の笑い声も聞こえなくなっていた。

(もしかして、僕の夢だったの?)

海斗がそう思った瞬間──。

カチャ!

ドアの鍵が、勝手に外れた。

海斗は、ハッとドアを見た。

ガッ!

ドアが勢いよく開いた!

海斗は息をのんだ。

開いたドアの前には──

ブリッジをしたままこちらを見る、逆さまの顔があった!

血走った目は、海斗をにらんでいた。

ぎゃぁぁー!!

海斗はあわてて小さなベランダのある窓に飛びついた。

カーテンを開き、鍵を開けて外に飛び出した。

うがぁぁああ!

女は叫び声を上げながら、ダダダッダダダッと海斗に駆け寄ってきた。

「くるな!」

海斗は2階のベランダから飛び降りようとした。

「待て!」

2階の屋根の上から赤いフードの少年と黄色いレインコートの犬が飛び降りてきた。

フシギとジミーである。

フシギが、白い服の女に赤い手帳を向けた。

うぎゃぁぁぁ!

それが奇声をあげ、フシギに体当たりをした。

フシギの手から手帳が落ちた。

「俺にまかせときぃ!」

ジミーが、青白いかたまりとなった存在に、体当たりをした。

犬のように吼え、戦うジミー。

相手がひるんだすきに、落ちていた手帳を口にくわえると、フシギに向かって放り投げた。

フシギは手帳を受けとり、呪文を唱える。

青白いかたまりに、キラキラと輝く奇妙なマークが浮かび、反転して手帳に写し取られた。

そして──それは消えた。

「きみたちは誰? なんで犬がしゃべってるの?」

ベランダにうずくまっていた海斗が、ぼう然としながら質問した。

「寝言は、この世の者ではない何かと会話していることがある。会話を邪魔すると、その何かは、寝ている者を不幸な目に遭わせようとする」

フシギは手帳を丁寧に閉じてポケットにしまいながら答えた。

それを聞き、海斗は「でも……、でも」と疑問をぶつける。

「あいつは、僕の魂を取ろうとしたんだよ。兄ちゃんじゃなくて……」

フシギはふっと笑って口をつぐんだ。

かわりに答えたのはジミーだった。

「分からへんのか? 1番の不幸は弟が居なくなることや」

「え? ……兄ちゃんの1番の不幸は、僕が居なくなること……」

海斗はつぶやいてうなだれた。

その様子を見たジミーは、ふと気になってフシギのことを見た。

フシギは、何かに思いをはせて、目を伏せていた。

「海斗! 大丈夫か?」

となりの部屋から、大輝の声が聞こえてきた。

海斗はハッとして立ち上がった。

「大丈夫だよ! 兄ちゃん、ごめん! ごめん!」

海斗は、自分の部屋を飛び出していった。

部屋に残されたジミーはフシギを見上げた。

「行こう」

少年と犬が外に向かって歩き出すと、階下から「海斗! 大輝!」と息子たちを心配する両親の声が聞こえてきた。

住宅街の夜道を、少年と犬が歩いている。

「さっきは、危ないところやったな。でも、フシギに何もなくて良かった」

フシギはジミーをじっと見たが──。

「べつにキミがいなくても、僕1人で回収することはできた」

そう言うと、スタスタと歩いて行ってしまう。

「相変わらず冷たいヤツや」

ジミーはそうつぶやいて笑ったが、そのあとに、ひどく寂しそうな表情を浮かべた──。

4つ目の町 悪魔の音

「よし、行け~!」

小学5年生の瀬田巧は、ドリブルでディフェンダーをかわすと、勢いよくシュートを打った。

ボールがネットに突き刺さる。

「ゴオオォォル! やったな、巧!」

巧のそばに相原浩太が駆け寄ってきて、ハイタッチをする。

ふたりは同じ5年1組のクラスメイトで、幼馴染みの親友だった。

放課後、巧たちは毎日のように小学校のグラウンドでサッカーをしている。

他のクラスの男の子たちも集まり、みんなで試合をしているのだ。

「これで今月10本目のゴールだな」

「うん。浩太の13本の記録抜けるかも!」

浩太は5年生の中でいちばんサッカーが上手い。

巧は浩太のように上手くなりたいと思い、毎日家に帰ってからも、ひそかに練習をしていた。

どうやら、その成果が出たようだ。

タ~ララ、ラ~ララ、ラ~ララ~ララ~♪

スピーカーから音楽が聞こえてきた。

夕方5時を報せる音楽だ。

「よし、今日もそろそろ終わりにするか」

「そうだね」

この音楽が鳴ったら家へ帰る。

それは、学校の先生から言われているルールだった。

「俺、『帰りの音楽』嫌いなんだよな、暗いし、寂しくなるし。何ていう曲なんだろうな」

「『家路』っていうらしいよ」

巧は放送部に入っていて、以前、給食の音楽の時間にこの曲をかけようとしたことがあった。

しかし、他の部員に「こんなの流したら、みんな家へ帰らなきゃって思っちゃうよ」と言われ、結局かけることはなかった。それで、曲の名前を覚えていたのだ。

「いい曲だと思うんだけどな~」

巧はそう言いながら、グラウンドの片付けをすると、家へ帰ることにした。

(ご飯を食べる前に庭で練習しよっと)

巧は家へ帰りながら、サッカーのことばかり考えていた。

7月下旬。夕方5時を過ぎても外はまだ明るい。

庭にある、背の高さの塀を利用して、巧は毎日ボールを蹴る練習をしていた。

「ただいま~」

家へ帰ってランドセルを自分の部屋に置き、巧はサッカーボールを持って庭に出ようとした。

すると、台所にいた母親が、巧のそばにやってきた。

「ちょっと待ちなさい! 庭でサッカーの練習をしようと思ってるんじゃないでしょうね? 何考えてるの! そんなことしたら芝が傷むでしょ! 塀だって傷がつくのよ! 家で練習するなんてありえないわ!」

「そ、そんな……」

母親はいつも練習しているとき、「上手くなれるといいわね」と応援してくれていた。

それなのになぜ……?

「なに、お母さんの言うこと聞けないの? ねえ、どうなの?」

巧は納得できなかったが、母親が怒っているので、「分かったよ……」と答えた。

翌日、金曜日の放課後。

巧は浩太たちといつものようにグラウンドでサッカーをしていた。

サッカーをしていると、昨日母親に怒られて嫌な気分になったことを忘れられそうだ。

タ~ララ、ラ~ララ、ラ~ララ~ララ~♪

夕方5時になり、『帰りの音楽』が聞こえてきた。

「今日はここまでだな」

「うん、帰ろう」

みんなで片付けを始める。

巧は浩太たちとともにサッカーゴールを隅へ運ぶことにした。

「そういえば、昨日嫌なことがあってさ」

ゴールを運びながら、浩太が口を開いた。

「家へ帰って風呂へ入ろうとしたら、母さんが急に、どうして一番にお風呂に入るの! って怒ってきたんだ。ワケわかんねえよな。今までいつも俺が一番に入ってたのにさ」

すると、となりでボールを運んでいた男の子が「俺も怒られた!」と言った。

「夕食のとき、いつものようにテレビを見ていたら、なんでそんなの見てるんだ! って親に怒られたんだ」

「僕も!」

「俺も!」

「えっ、どういうことだよ?」

「みんな、親に怒られたの?」

みんなと別れ、巧は浩太とともに家へ帰っていた。

2人はあれから、他の友達にも昨日のことを聞いてみた。

「怒られなかったのは、親が両方とも仕事してるやつだけだったよな」

「うん。夜帰ってきたけど、別に怒られなかったって言ってたよね」

巧はなぜ自分たちが怒られたのか、まったく分からなかった。

浩太と別れ、巧は家へ帰ってきた。

巧はおそるおそる玄関のドアを開ける。

「ただいま……」

見ると、父親の靴があった。

どうやら今日はもう帰ってきているようだ。

「おお、巧、おかえり」

洗面所から出てきた父親が、巧のほうを見た。

(よかった~、お父さんは別に怒ってない。まあ、当たり前だよね)

巧は何も悪いことをしていないのだ。

「ただいま!」

巧は靴を脱いで、家に入ろうとした。

「おい、なんだそれは! 脱いだ靴はちゃんとそろえろ! 1ミリずれてるぞ!」

「い、1ミリ?」

怒鳴る父親に、巧は驚く。

そこへ、母親がやってきた。

巧は助けてもらおうと母親を見るが、その顔は怒りに満ちていた。

「巧! いつもより帰ってくるのが1分も遅かったわよ!」

「1分ってそんな!」

「まあ、お母さんに逆らう気なの!?」

母親は夕飯を作っていたようで、手に包丁を持っている。

「お母さん、危ないよ!」

「なに話を変えようとしてるの!」

「そうだぞ! お前、自分が怒られていることが分かっていないのか!」

2人は目を大きく見開き、巧に迫る。

「朝まで説教してやる!」

「それがいいわね! 巧、あなたはほんと悪い子だわ!」

2人はさらに迫り、巧を捕らえようとした。

「うわああ!」

巧は怖くなって、あわてて靴をはくと家から逃げ出した。

(2人ともどうしたんだろう?)

巧は道路を走りながら、不安な気持ちになっていた。

今まで両親があんな風に怒ったことなどなかったのだ。

「巧!」

前方から声がした。

見ると、浩太が巧のほうへ走って来る。

「もしかして、お前も親に怒られたのか?」

「お前もって、浩太も?」

「ああ、今日は父さんまで怒ってきた!」

「えええ!」

浩太の父親も、今日は早く家に帰ってきたのだという。

父親はリビングのソファーに座っていて、浩太はなにげなくとなりに座った。

すると、父親が「誰がとなりに座っていいと言った!」と怒り出したというのだ。

「母さんも一緒になって怒ってきてさ」

「ウチもそう! 朝まで説教するって僕を捕まえようとしてきて」

「……俺、家に帰るのが怖いよ」

「僕も……」

そのとき、浩太が何かを思いついた。

「そうだ! 浜村先生に相談してみようぜ!」

2人の担任の浜村先生は、生徒思いの優しい先生だった。

以前、クラスの男の子が「親と喧嘩をしたから家に帰りたくない」と言ったとき、彼の家に一緒に行って、仲直りさせたことがあった。

巧も浩太も浜村先生のことが大好きで、よく相談に乗ってもらっていた。

「そうだね。浜村先生ならお父さんたちに注意してくれるかも!」

「ああ。俺たちはなにも悪くないもんな。きっと親に説教してくれるはずだ!」

2人は小学校へ向かうことにした。

小学校。

時刻は6時を少し過ぎていた。

夕暮れとなり、校内にはすでに生徒の姿はなく、シンと静まり返っていた。

巧と浩太は職員室にやってきた。

「失礼します」

職員室のドアを開け、中に入る。

しかし、誰もいなかった。

「もう帰っちゃったのかな?」

「だけど、明かりが点いてるし、机に先生たちの鞄もあるぞ」

「どこ行ったんだろう?」

巧たちは首をかしげながら、職員室から出た。

パチパチパチパチ

拍手が聞こえてきた。

どうやら職員室のとなりの部屋からのようだ。

そこは、先生たちが会議で使う部屋だった。

「なんだろう?」

「あ、ああ」

巧と浩太はその部屋の前までやって来ると、ドアを少しだけ開け、中をのぞこうとした。

「おい、なぜそこにいるんだ!」

後ろから声がした。

ハッとして振り返ると、廊下にジャージ姿の浜村先生が立っている。

「浜村先生!」

巧たちはそばに駆け寄る。

だが、そんな2人を浜村先生はにらむように見つめた。

「『帰りの音楽』が鳴ったら家へ帰れといつも言ってるだろ! 1時間も過ぎてるぞ!」

「そ、それは」

「違うんだよ! 父さんと母さんが!」

「口ごたえか? いいからこっちにこい!」

浜村先生は2人を会議室の中に無理やり押しこんだ。中には校長先生をはじめ、大勢の先生たちがいた。彼らはみな、並べられたパイプ椅子に座っている。

「おや、浜村先生、彼らは?」

「校長先生、すいません。こいつらは瀬田と相原といって、ウチのクラスの生徒なんです」

「ちょうどよかった。次は5年生の先生たちから話を聞こうと思っていたんですよ。浜村先生は、生徒たちのどこに、腹が立ってますか?」

「は、腹が立つ?」

巧がそう言うと、浜村先生が2人をジロリと見つめた。

「ごらんのとおり、ウチのクラスの生徒たちは、先生の言うことも、親の言うこともまったく聞きません。だから、今から彼らの親を呼んで、怒ってもらおうと思います」

「そんな!」

「浜村先生、どうして!?」

「うるさい! お前たちが怒られるようなことをしているからだッ!」

「そうだ! そうだ!」

パチパチパチパチ、パチパチパチパチ

先生たちが歓声をあげて拍手をする。

校長先生も同じように「いいぞ!」と言いながら拍手をしていた。

巧たちは何も言えず、ただそんな先生たちの姿におびえていた。

土曜日。

「今日は1日、部屋で反省してなさい!」

巧は母親にそう言われて、朝から自分の部屋に閉じ込められていた。

昨日、浜村先生が親を呼び出し、巧たちは家へ連れ戻されてしまった。

巧は寝るまでずっと両親に怒られ続け、今日も外に一歩も出ることができなくされたのだ。

(どうして、あんな風に怒るようになったんだろう……?)

親だけではなく、浜村先生や他の先生までおかしくなってしまったことが不思議だった。

なんだか、気持ち悪い。

両親や先生のことを気持ち悪いと思ったのは、これがはじめてだ。

昼が過ぎ、夕方近くになった。

巧はトイレに行く以外、部屋から出ることができなかった。

しかし、そのトイレに行くのすら、だんだん怖くなっていた。

(またお父さんとお母さんに怒られる……)

トイレに行くたびに、両親は巧に「トイレに行くなんて、ちゃんと反省する気あるのか!」と怒ってきたのだ。

(もうこんなの耐えられないよ!)

巧は家から抜け出すことを決意した。

巧の部屋は2階にあり、両親は1階のリビングにいる。

(バレないように外に逃げなきゃ!)

巧は部屋のドアをそうっと開けると、忍び足で階段を降りはじめた。

(来ないで……、来ないで……)

逃げようとしていることがバレたら、今まで以上に怒られるだろう。

巧はゴクリとのどを鳴らす。

一歩、また一歩と、慎重に階段を降りていく。

両手で壁を押さえ、バランスを取りながら、足音が鳴らないように気をつける。

最後の段を降りようとした。

ガタンッ!

大きな音が響いた。

見ると、壁にかかっていた額縁が落ちていた。

巧の手が額縁に触れてしまったのだ。

「何の音!?」

リビングから母親の声が聞こえた。

(見つかる!)

巧は玄関へ向かって走ると、そのまま外へと飛び出した。

(どうしよう! どうしよう!)

外へ出たものの、どこへ行けばいいのか分からない。

(そうだ! 浩太に会えば!)

浩太はいつも頼りになる。

彼ならきっと、何かいいアイデアを考えてくれるはずだ。

浩太の家は走って5分ほどの場所にある。

巧は浩太の家の前まで来ると、塀の外から中をのぞいた。

「ああっ!」

リビングに浩太がいた。

しかし、浩太は手足を縛られ、身動きが取れないようになっていたのだ。

「浩太!」

巧が呼びかけると、浩太が巧のほうを見た。

その横に、浩太の母親と父親が姿を現した。

「そこで何をしてるんだ!」

「あなたが、浩太をこんな悪い子にしたのね!」

「お、おばさん何言ってるの?」

「巧、逃げろ!!」

浩太の叫び声に反応し、巧は逃げ出した。

(どうなってるの? どうして浩太は縛られてたの?)

巧は必死に走りながら、パニックになっていた。

(どうしよう! どうしよう! どうしよう!)

巧は泣きそうな表情で路地を抜けると、大きな交差点まで出てきた。

ドンッ!

交差点に出たと同時に見知らぬ少年とぶつかり、巧は思わず尻もちをついた。

「大丈夫か?」

少年の横にいた黄色いフードをかぶった犬が寄って来る。

「うわっ、犬が──」

「おっと、その先はもう言わんでええ」

ジミーだ。

巧がぶつかった少年は、千野フシギである。

「キミは、親に捕まらなかったようだね」

巧が「どういうこと?」とたずねると、フシギは「この町を見れば分かる」と言った。

巧は顔をあげ、辺りを見まわして気づいた。

誰も、外を歩いていないのだ。

「今日は土曜日なのに、どうして?」

巧のいる大きな交差点は、いつもなら大勢の人が行きかっているはずだ。

「この町はな、青い傘の男とヒミツって女の子に、都市伝説の呪いにかけられてしもうたんや」

「都市伝説? もしかして君は……」

巧は目の前にいる犬が、都市伝説の人面犬なのではと思った。

「まさか、都市伝説がほんとに存在してるなんて……」

今までそんなこと思ったこともなかった。

そんなもの誰かが作った噓だと思っていた。

「キミが信じようと信じまいと、都市伝説は存在する。この町には、『悪魔の音』の呪いがかけられている」

「悪魔の音?」

「そうや。悪魔の音は、大人から正気を奪う。はじめは、子供に対して理不尽に怒るようになる。町に誰もおらんのは、家で子供に怒っているせいやな」

両親や浜村先生がなぜ急に怒ってきたのか、巧は理解した。

浩太が縛られていたのも多分そのせいだ。

「友達が大変なんだ! 家でおじさんとおばさんに捕まってて」

すると、フシギが口を開いた。

「このままだと、捕まるだけではすまなくなる」

「あと1度悪魔の音を聞いてしまったら、大人たちは襲いかかってくるようになるだろう。そうなれば、この町の子供たちは誰も助からない」

巧はゾッとした。

「だけど、どうやってみんなを?」

巧の両親も、浩太の両親も、そして先生や、おそらく昨日サッカーをしているときに話を聞いたみんなの親も呪われているのだ。

彼らが同じ場所で同じ音を聞いていたとは考えにくい。

「それなのにどうして同時に?」

フシギは「分からない」と答えた。

「原因の音を捜しているけれど、見つからないんだ。このままだと、呪いを回収できない」

「呪いを回収……?」

巧はフシギが何を言っているのかよく分からなかった。

しかし、彼らなら助けてくれるのではと思った。

「同時に聞く音……、みんなが聞く音……」

巧は考える。

この町にいる大人だけを呪う方法……。

同時に……、みんなを……。

「ああ! 『帰りの音楽』だよ!」

『家路』。毎日夕方5時に鳴るあの音楽は、町にいる人ならみんなが耳にする。

一昨日、父親が巧を怒らなかったのは、仕事で町にいなかったせいだ。

しかし、昨日は早く帰ってきたから、父親もその音を聞いてしまって怒り出したのだ。

「なるほど、それなら多くの人間に同時に音を聞かせることができる」

「だったらヤバいで! 今日は土曜日や。ほとんどの大人が仕事が休みで家におる。これで悪魔の音を聞いてもうたら……」

「その音楽はどこからかけられてるんだい?」

「僕の通ってる小学校だよ!」

フシギは交差点のそばにある店の壁にかけられた時計を確認する。

夕方の4時40分。

「あと20分しかない」

フシギたちは一斉に走り出した。

「放送室は2階だよッ!」

4時50分。小学校の正門をくぐった巧は、校舎へと走りながら、フシギとジミーに言った。

放送部に入っている巧は、『帰りの音楽』が自動で流れるようにセットされていることを知っている。

スイッチさえ切れば、音楽はかからなくなるのだ。

やがて、校舎にたどり着いた巧たちは、階段へと向かおうとする。

すると、そんな巧たちの前に人影が現れた。

「何をしてるんだッ!」

浜村先生だ。

後ろには校長先生や、他の数人の先生たちの姿もあった。

「瀬田、今日は土曜日だぞ! 勝手に学校に入っていいと思ってるのか!」

「だ、だけど先生」

「お前のような生徒は、捕まえて説教してやらないとな!」

浜村先生たちが巧たちに迫ってきた。

そのとき、ジミーが巧とフシギの前に立った。

「ここは俺に任せろ! フシギ、早くその子と放送室へ行くんや!」

ジミーは浜村先生たちをにらむと、ガルルルッと威嚇した。

「フシギは俺が守るんや! ジミー様をなめるなよ!」

ジミーは勢いよく走ると、浜村先生に体当たりした。

その衝撃で、浜村先生は倒れ、後ろにいた校長先生たちにぶつかる。

「今だ」

フシギに言われ、巧は駆け出す。

ふたりはそのまま階段を駆け上がった。

「放送室はいちばん奥の部屋だよ!」

2階へやってきた巧は、走りながら廊下の先を指さす。

4時55分。

巧は走りながら、教室の時計を確認した。

「よかった! 間に合う!」

巧は放送室のドアノブを回そうと手を伸ばした。

ガシッ!

突然、誰かが巧の手をつかんだ。

「あなたはほんと悪い子だわッ!」

後ろに、いつの間にか母親が立っていた。

「お母さん!」

「巧! 説教してやるぞ!」

父親もいる。

「お父さん!」

父親は巧のそばにいるフシギを捕まえようとした。

「お前も息子と一緒に説教してやるうううう!!」

しかし、フシギは迫ってくる父親をよけ、そのまま母親に体当たりをした。

「きゃっ!」

衝撃で母親は巧の手を離した。

「早くドアを開けるんだ!」

「うん!」

巧はドアを開け、中に飛びこむ。

フシギもその後に続いた。

巧は急いでドアを閉めようとした。

しかしそのとき、ドアの隙間に手が入り込んできた。

「巧ぃぃぃ!」

隙間から母親がのぞく。

さらに隙間にもう1本の手が伸び、父親がのぞきこんだ。

「お父さんはお前をこんな風に育てた覚えはないぞおお!」

巧はドアを引き、開けられそうになるのを必死に防いだ。

時刻は4時59分──。

「は、早く、スイッチを!」

巧はドアを引っぱりながら、フシギに向かって叫ぶ。だが、フシギはスイッチのある放送機材のほうに目もくれない。

「もしかして、スイッチがどれか分からないの?」

巧は放送部なので、どのスイッチか分かる。しかし、フシギにはそれが分からないのだろう。

「だったら僕が!」

巧はドアノブから手を離すと、機材に向かって走った。

4時59分30秒──。

巧は機材の前までやって来ると、スイッチを切ろうとする。

瞬間、巧はバランスを崩した。

「巧ぃぃぃぃぃ!!」

母親と父親が巧の足を引っぱったのだ。

巧はその場に倒れる。

もう間に合わない。

巧は泣きそうな顔になり、「ああああ」と声をもらした。

「大丈夫だ──」

フシギが真っ赤な手帳を取り出した。ページを開いて、呪文を唱える。

次の瞬間、機材から奇妙なマークが現れ、キラキラと輝き、開かれたページに反転して写し取られた。

タ~ララ、ラ~ララ、ラ~ララ~ララ~♪

夕方5時。『帰りの音楽』が鳴り響いた。

巧はおそるおそる両親のほうを見た。

いつもの優しい顔をした父親と母親がいる。

「もしかして、元に戻ったの?」

「元に……?」

「ねえ、巧、どうして私たちこんなところにいるの?」

「お父さん! お母さん!」

巧は2人に抱きついた。

一方、フシギは校舎から出てきた。

ジミーが外で待っている。

「呪いのマーク、回収したみたいやな」

ジミーの口からは少しだけ血が出ていた。

「それは?」

「ああ、教師たちに殴られてもうてな」

ジミーは笑いながら言った。

そんなジミーを、フシギはただじっと見つめる。

やがて、フシギは何も言わず、歩きはじめた。

ジミーはフシギの後ろ姿を見た。

「こんな傷、たいしたことあらへん。全然大丈夫や」

ジミーは誰に言うでもなく強がると、フシギのもとへと歩いていった。

5つ目の町 底なし沼 【9月10日公開】

「今日は負けないからね!」

学校からの帰り道。

小学6年生の上条羽美は、3歳年下の妹・菜々香に宣言した。

最近、姉妹はトランプで遊ぶことにハマっている。

晩ご飯を食べ終えると、いつも七並べで勝負をしているのだ。

今まで菜々香は20回勝っていたが、羽美は姉なのに4回しか勝っていない。

「お姉ちゃん、弱いよね」

「菜々香が強すぎるのよ」

羽美は、どうすれば勝てるのかと考えながら、ぼんやりと歩いていた。

そのとき、菜々香が前方を指さしてたずねた。

「ねえ、あの人たちなに?」

道路の外れに、山へと続く道があった。

そこに5人ほどの男の人たちが入っていくのが見えた。

なぜか全員、地味な色をした着物を着て、頭に頭巾をかぶっている。

彼らはなにかに引き寄せられるように、山道を登っていった。

羽美も菜々香も、今までそんな人たちを見たことがなかった。

「山の中で、何かやってるのかな?」

菜々香は人一倍好奇心が強く、彼らに興味をもったようだ。

「私たちも行ってみようよ」

「えええ?」

羽美は妹と違って、人一倍怖がりだった。

「いいから、早く帰ろう。暗くなっちゃうよ」

羽美は菜々香の手を引っぱろうとした。

しかし、菜々香はそれよりも早く、山道のほうへ駆け出した。

「菜々香!」

「お姉ちゃん、早く早く」

菜々香は男の人たちを追おうとする。

「も~」

さすがに妹を放って帰ることはできない。

羽美も山道に入ることにした。

山道は草木が生い茂り、普段からここを通る人はほとんどいなかった。

道幅も狭く、人が1人歩くのが精一杯だ。

羽美は菜々香の後ろをついて歩きながら、「早く帰ろうよ」と言い続けていた。

だが、菜々香はまったく歩みを止めなかった。

山の中を歩きはじめて10分ほどが過ぎた。

「どこに行ったのかな?」

早足で歩いているので、そろそろ男の人たちに追いついてもいいはずだ。

菜々香は前を見るが、彼らの姿はない。

「ただ山登りしてるだけだって」

「あの服装で? こんな山道を?」

「それは、たしかにちょっと変だけど……」

そんなことより、早く帰りたい。

羽美はそう思っていた。

やがて、前方に開けた場所が見えてきた。

羽美はその場所に立っている看板に目を留める。

『危険! 入るな!』

看板の向こうには、貯水池が広がっていた。

「ここってたしか……、『竜の底なし沼』だよね?」

地元の子供たちはみな、小さい頃からここで遊んではいけないと言われていた。

その昔、貯水池になる前、ここには底なし沼があったらしい。

底なし沼には、『竜』が棲んでいて、人間を沼の中に引きずりこむと言われていたのだ。

羽美は竜など存在するはずがないと思っていた。しかし、このあたりには普段から人の姿がなく、貯水池にハマってしまうと危ないので、今まで近づいたことはなかった。

「菜々香、危ないから帰るわよ」

羽美は男の人たちを探すのはあきらめて、山道を下ろうと思った。

「あっ、あそこ!」

菜々香が声をあげた。

見ると、少し離れたところに、人影が見えた。

先ほどの5人の男の人たちだ。

彼らは貯水池の前に立ち、何かブツブツと言っているようだが、羽美たちの場所からは聞き取れなかった。

「あの人たち何してるの?」

「お姉ちゃん、そばに行ってみようよ」

菜々香は草木に隠れながら、男の人たちのほうへと近づいた。

羽美はあわてて、小声で菜々香を止めた。

「だめ、危ないって……」

「大丈夫、大丈夫」

菜々香は笑いながら、さらに近づこうとした。

すると、先頭に立っていた男の人が、ゆっくりと歩き出した。

男の人は何かをブツブツ言いながら、貯水池に向かって進んでいく。

「えっ!?」

羽美と菜々香は目を丸くした。

男の人は、そのまま、ためらうことなく貯水池に入ったのだ。

男の人の下半身が水の中に沈んでいく。

さらに進み、上半身も沈んでいく。

男の人は辛うじて、顔だけが水面から出ている状態となった。

貯水池の前に立っている4人はそんな彼を助けようともせず、何かをブツブツと言いながら、ただその様子を見ていた。

男の人はさらに進み、ついに完全に水の中に沈んでしまった。

10秒、20秒、30秒……。

男の人は上がってこない。

1分、2分、3分……。

羽美たちは恐ろしくなった。

そのとき、水面がブクブクと泡立った。

次の瞬間、水がうねるように空へと上がった。

ゴゴゴゴゴッ!

水は大きな音を響かせ、竜のような形になった。

「きゃあああ!」

菜々香が思わず声を出した。

その声に4人の男の人が反応し、ジロリと菜々香のほうを見た。

「み た な」

男たちが一斉に菜々香に向かって走ってきた。

その目は血走り、顔には狂気の表情を浮かべている。

「菜々香!」

羽美は菜々香の手をつかむと、その場から逃げ出した。

「つ か ま え ろ」

後ろから男たちの声が響く。

「お姉ちゃん、怖いよ!」

「いいから、走って!」

羽美は菜々香を連れ、懸命に山道を走り続ける。

そのまま、道路に出ると、一目散に家へと逃げた。

「あらあら、2人ともどうしたの?」

羽美たちが飛びこむように家へ入ると、母親が驚いた様子で玄関にやってきた。

「大変なの! 竜の底なし沼に男の人が沈んだの!」

「えええ?」

羽美と菜々香は興奮ぎみに先ほど見た出来事を母親に話した。

「人が貯水池の中に? 大変、警察に電話しなきゃ!」

「うん! 早くしないと男の人が竜に食べられちゃうの!」

「竜?」

電話の受話器を手に取った母親は、羽美のほうを見て首をかしげる。

羽美と菜々香は貯水池の中から竜のようなものが出てきたことを話した。

「あのねえ」

母親は受話器を置くと、ため息をもらした。

「そんなことあるわけないでしょ」

どうやら、羽美たちが冗談を言っていると思ったようだ。

「ほんとなんだって!」

「仲間の男の人たちがすごい顔をして追いかけてきて──」

そのとき、玄関のドアが開いた。

「きゃあ!」

羽美たちは男たちだと思い、母親にしがみつく。

「どうしたんだい?」

ドアの向こうに立っていたのは、仕事から帰ってきた父親だった。

「お、お父さん」

「も~、びっくりさせないでよ~」

ふたりはホッとし、父親のほうを見た。

その背後に、4人の男たちが立っていた。

「きゃああ!!」

羽美と菜々香はのけぞり、尻もちをついた。

「どうしたの?」

「おい、大丈夫か?」

母親と父親は羽美と菜々香のそばに寄る。

「お、お父さんの後ろ!」

羽美は菜々香と抱き合いながら、指だけを玄関の外に向けた。

「後ろ?」

父親と母親は外を見た。

「誰も、いないぞ?」

「えっ?」

羽美と菜々香は顔を上げ、玄関のほうを見る。

男たちの姿はない。

「さっきいたのに……」

「うん……」

怖がっていたせいで、幻でも見たのだろうか。

2人はワケが分からず、ただぼう然となってしまった。

「あのなあ、お前たちいい加減にしなさい」

しばらくして。

父親は、リビングのソファーに座っておびえている羽美と菜々香を見てそう言った。

「お父さんは、そういう冗談あんまり好きじゃないぞ」

父親が着替えながら怒る。

「お母さんもよ。男の人たちなんてどこにもいなかったでしょ」

母親も夕食を作りながら言う。

先ほど、両親は家のまわりを見てみた。

しかし、着物を着た男たちなどどこにもいなかったのだ。

「だいたい、着物を着た男の人が4人もいたら、目立つだろ」

両親は念のため、近所の人にも聞いてみた。

だが、誰もそんな男たちなど見ていないという。

「羽美、あなたはお姉ちゃんなんだから、貯水池になんか菜々香を連れて行っちゃだめでしょ」

「それは……」

「あそこは子供だけで遊ぶと危ないんだ。だから注意の看板が立ってるんだぞ」

「分かってるけど……」

羽美たちの靴は、山道を走ったせいで泥だらけになっていた。

両親はその汚れを誤魔化すために、羽美たちが噓をついたのだと思っているようだった。

「あら、いけない」

夕食を作っていた母親が、冷蔵庫を見て声を出した。

「卵がなくなってたわ。羽美、菜々香、ちょっと買ってきてくれるかしら」

「でも……」

「外は……」

「なんだ、お前たち、お手伝いをするのが嫌で、また噓をつくのか?」

「そ、そうじゃないけど」

「だったら早く買ってきてちょうだい」

「うん……」

「……分かった」

何を言っても噓をついていると思われてしまう。

羽美と菜々香はしかたなく、卵を買いに行くことにした。

「お姉ちゃん、私、怖いよぉ……」

道路を歩きながら、菜々香が前を歩く羽美の袖をギュッとつかんだ。

人一倍好奇心が強いはずの菜々香は、すっかりおびえきっている。

「私だって怖いよ……」

沈んだ男の人はどうなったのだろうか?

それにあの竜のような物体は?

「お姉ちゃん」

突然、菜々香が立ち止まった。

「どうしたの?」

「あれ……」

菜々香は前方の道路の角を見ている。

角の向こうから、4人の人影が伸びていた。

「もしかしてさっきの男の人たちなんじゃ?」

「まさか」

羽美が身構えると、人影が角から姿を現した。

「きゃ!」

「あら、羽美ちゃん」

「こんな時間にお出かけ?」

姿を現した4人は、全員近所のおばさんだった。

手にはスーパーの袋を持っている。どうやら買い物帰りのようだ。

「な、なんだ~」

羽美はホッとして大きく息をはいた。

「菜々香、大丈夫だよ。スーパーに行こう!」

羽美は笑って、後ろを見た。

「えっ?」

菜々香の姿がない。

「菜々香!」

先ほどまで立っていた場所を見ると、何かが落ちている。

あわてて駆け寄ると、それは、菜々香がはいていた靴だった。

突然、声が響いた。

「助けて!」

道路の向こうに見える細い路地のほうからだ。

「菜々香!」

羽美はあわてて細い路地に駆け込んだ。

路地の先に、菜々香の姿があった。

「お姉ちゃん!」

4人の男たちが立っている。

4人の内の1人が、菜々香を片手で抱きかかえていたのだ。

「菜々香!」

羽美が声をあげると、男たちは菜々香を抱えたまま、走り出した。

「待って!」

羽美は男たちを追いかけ、路地を走る。

「お姉ちゃん、助けて!」

「菜々香!」

男たちが路地を曲がった。

それを見て、羽美は「あそこは」と声をもらす。

その先は行き止まりだったのだ。

「菜々香を返して!」

羽美は路地を曲がると、そう叫んだ。

だが、そこには誰もいなかった。

「どうして……?」

道路には大きな壁があり、どこにも逃げようがない。

「そんな……、どこに行ったの?」

4人の男たちは菜々香を連れて、消えてしまったのだ。

「遅かったか」

羽美の横に人影が立った。

「きゃ!」

羽美は身構える。

人影は赤いフードをかぶった見知らぬ男の子だ。

その横には黄色いフードをかぶった犬もいる。

フシギとジミーである。

「だ、誰!?」

「安心し、たしかに俺らもかなり怪しい奴やけど、あいつらの仲間じゃないで」

羽美は犬がしゃべったことに思わず悲鳴をあげそうになったが、それよりも早く、フシギが口を開いた。

「このままだと、キミの妹は『人身御供』にされる」

「人身御供って?」

「生け贄だ。あの男たちは、かつて竜の棲む沼に生け贄にされた者たちの霊なんだ」

「霊? まさか……」

「あいつらは、霊になってからも何千回何万回と、自分が人身御供になったときの状況を繰り返している。キミたちはそれを偶然見てしまったんだ」

「そして、逆にあいつらに見つかってしもた。多分、妹だけ」

「そ、そう言えば……」

たしかに姿を見られたのは、妹だった。

「あいつらは、キミの妹を自分たちの代わりに竜への生け贄にすることで、この世をさ迷う霊にしようと思っているんだ」

「じゃあ、菜々香はあの貯水池に?」

フシギがうなずくと、羽美はあわてて走り出した。

「あっ、ひとりは危険やで!」

ジミーはフシギのほうを見る。

「……分かってる」

フシギはジミーとともに羽美を追いかけた。

陽が落ち、夜になった。

フシギとジミーは羽美に追いつくと、3人で貯水池へと向かっていた。

「早くしないと菜々香が!」

「安心しろって。俺たちが助けたる!」

ジミーは羽美を安心させようと、笑みを浮かべた。

「ん?」

突然、ジミーは身体に異変を感じた。

自分の身体が自分のものではないように思えたのだ。

(なんやこの感覚は?)

ジミーはそう口に出して言おうとした。

ワンワン!

だが、口から出たのは犬の鳴き声だった。

(どういうことや?)

戸惑うジミーを、フシギが見る。

ジミーはあわてて、「あ、あ、あ」と発声練習をする。

人間の言葉がしゃべれるのを確認して、ジミーはホッとした。

「な、なんでもあらへん」

ジミーの言葉に、フシギは首をかしげながらも、再び前を向いて走り続けた。

「なんでもない……」

ジミーは自分に言い聞かせるようにそう言った。

やがて、フシギたちは山道を走り、貯水池の近くまでやってきた。

「あそこ!」

羽美が貯水池のほうを見る。

貯水池は月の明かりに照らされていて、4人の男たちと菜々香の姿が見える。

菜々香は男に片手で抱きかかえられたまま、気絶しているようだ。

「菜々香!」

羽美はあわてて菜々香のもとへ向かおうとした。

ゴゴゴゴゴッ!

貯水池から大きな音が響き、水がうねるように空へと上がると、竜のような形になった。

そしてそのまま羽美に襲いかかってきた。

「きゃ!」

「危ない!」

ジミーは駆け、羽美に体当たりをして突き飛ばした。

バシャーン!

水が地面に落ちる。

ジミーはとっさにそれをよけた。

羽美もジミーのおかげで助かったようだ。

しかし、さらに水がうねるように空へと上がり、再び竜のような形になった。

「フシギ、こいつは俺が引きつける! 早く呪いのマークを回収するんや!」

ジミーの言葉にフシギはうなずくと、男たちのもとへと駆けた。

「君は隠れとけ!」

「だけど、菜々香が!」

「大丈夫や! フシギがぜったい助けてくれる!」

羽美はそれを聞き、うなずくと、木の陰に身をひそめた。

「それでええ」

ジミーは微笑む。

そんなジミーに、竜のような形になった水が襲いかかってきた。

バシャーーン!

「わっ!」

ジミーは素早くよけ、地面を転がる。

体勢を整えると、再び竜のような形になった水をにらむ。

そんなジミーに向かって、水が襲いかかってきた。

バシャアアアン! バシャアアアン!

ジミーは無我夢中でそれらをよけると、うなり声をあげる。

ウウウ!

グウウウゥゥゥ!

ガルルルルルルッ!!

その姿は、野生の獣のようだ。

一方、4人の男たちは菜々香を連れ、貯水池に入ろうとしていた。

4人はブツブツと何かをつぶやいていた。

「し に た く な い」

男たちはそう言いながら、水の中に一歩、また一歩と入っていった。

先頭の男の身体が沈んでいく。

次の男も、その次の男も沈んでいく。

そして、菜々香を抱きかかえた最後の男の身体も、沈もうとしていた。

「し に た く な い」

男とともに、菜々香も水の中に沈んでいく。

だが、誰かが菜々香の腕をつかみ、勢いよく引き上げた。

フシギだ。

フシギはそのまま菜々香を抱き寄せると、貯水池から脱出した。

「アアアァァァァ」

最後の男は、フシギを見つめながら、水の中へと沈んでいった。

フシギは真っ赤な手帳を取り出し、ページを開くと、呪文を唱えた。

次の瞬間、貯水池から奇妙なマークが現れ、キラキラと輝き、開かれたページに反転して写し取られた。

竜のような形になった水が、崩れ、その場に落ちた。

「菜々香!」

羽美が叫ぶと、菜々香が目を覚ました。

「あ、あああ……、お、お姉ちゃん!」

菜々香は羽美のもとへ駆け出す。

「怖かったよ!!」

「よかった~」

羽美は菜々香を力いっぱい抱きしめた。

だがそのとき、菜々香がジミーのほうを見た。

「きゃ! なにあれ!?」

「あの犬は、私たちを助けてくれて──」

「怖い! 化け物! あっちへ行け!」

菜々香はそばにあった小石を拾うと、ジミーに投げた。

一方、フシギはそんな菜々香たちに気づかず、満月に照らされた貯水池をじっと見つめていた。

「人身御供……」

先ほどから妙にあの男たちの姿が引っかかっていた。

瞬間、フシギの頭に痛みが走った。

ある光景が脳裏に浮かび上がる。

そこはどこかの山の中──。

夜空に満月が浮かび、目の前には湖が広がっている。

フシギはそんな湖の中を1人歩いていた。

その身体が湖の中に沈んでいく。

フシギは何かをつぶやいている。

つぶやきながら、少しずつ沈んでいく。

完全に顔が沈む瞬間、そのつぶやきが一瞬大きくなった。

「ヒミツ──!」

フシギはそうつぶやいていた。

「これは……」

フシギは脳裏に浮かび上がった光景に、戸惑いの表情を見せる。

しかしその光景がいつの出来事なのか分からなかった。

「あ、あの……」

羽美が菜々香とともに、そばにやってきた。

「ワンちゃんがいなくなったの」

「どういうことだい?」

「菜々香が化け物だと思って石を投げて。それであの犬、吼えながらどこかに走って行って……」

菜々香は、ジミーが命の恩人だと姉から聞いたらしく、「ごめんなさい」とフシギに謝る。

フシギは、山道のほうを見た。

「ジミー……」

その頃、ジミーは山道を降り、道路を駆けていた。

ヲンヲン! ヲンヲン!

ジミーはもはや、自分が何者なのか分かっていないようだ。

ヲンヲン! ヲンヲン!

ジミーはただやみくもに、走り続ける。

6つ目の町 犬死に橋 【9月10日公開】

「待てー! 逃げるなー!」

子供たちが川ぞいの土手を走りまわり、何かを追いかけていた。

「捕まえろ!」

「捕まえたら有名になれるぞ!」

子供たちの手には、木の枝や石が握られていた。

ヲンヲン! ヲンヲン!

子供たちが追いかけているのは、1匹の犬だ。

ただの犬ではない。黄色いレインコートを着て、人間の男の顔をしている。

いまこの町で噂されている都市伝説の怪物『人面犬』だった。

子供の投げた石が、人面犬の真横に落ちる。

ヴゥゥ、ヴゥーッ!

人面犬は立ち止まると、子供たちに向かってうなり声をあげた。

「本物だー!」「怖ーい!」「気持ち悪い!!」

子供たちは一斉に騒ぎだすと、石を拾って人面犬に向かって投げた。

キャンキャン!

人面犬は石を必死によけるが、数の多さにあわてて逃げだす。

「あっ、逃がすな!」

1人の子供が大きな石を投げると、人面犬の頭に当たった。

キャァァン!

人面犬は、バランスを崩して土手を転がる。

そのまま、昨日降った豪雨の影響で流れが速くなった川に、勢いよくつっこんだ。

子供たちが土手を駆けおりると、人面犬の行方はすでに分からなくなっていた。

「うう……俺、なんで川原で寝てるんや? ハックション!」

全身が、ずぶ濡れになっているようだ。

「あいたたた……頭に、でっかい石でもぶつかったような痛さやで」

額をおさえようと手をあげたが、なかなか顔に届かない。

「なんでや? うわっ、俺の手、短くて肉球がついてる! ああっ!」

ボロボロの黄色いレインコートから伸びた犬の腕を見て、彼は自分が人面犬のジミーであることを思い出した。

「ジミーサン、おはようございまス。久しぶりに、正気に戻りましたネ」

レインコートのポケットがブルブルと震えて、中からピンク色のスマホがポトリと落ちた。

画面には、秘書機能アプリのMOMOが映し出されている。

「アナタはこの数日間、ずっと人面犬としてあばれながら、町をさ迷っていましたヨ」

「なんやて!?」

言われてみれば、ジミーは最近、自分がどこで何をしていたのかをまったく覚えていない。

「俺はたしか、霊に捕まった女の子を助けようとして……」

ジミーは、助けた女の子が「化け物」と言いながら石を投げてきたことを思い出した。

「それから記憶をなくして、俺は、本当の化け物のようになってしまったんか……」

ジミーはがっくりと肩をおとす。

そして、青い傘の男の言っていたことを思い出してゾッとした。

『あなたはもうすぐ、本物の人面犬になってしまうのです』

「アナタは『人面犬狩り』に来た子供たちに追われて、先ほど川に転落しましタ」

MOMOは画面の中で、プルプルと身ぶるいをして見せた。

「もっと丁寧に取りあつかって下さイ。ワタシは防水機能のついた最先端機種ですが、決して水にぬれるのが好きというわけではありませン」

「そんなことはどうでもええ! フシギは? あいつはどこに行ったんや!?」

「不明でス。アナタが役に立たないから、見捨てて次の町へ行ったんじゃないでしょうカ?」

「そんな……」

たしかに、完全に人面犬になってしまった相棒など必要ないのかもしれない。

このままだと、ジミーはフシギを助けることなどできず、逆に迷惑をかけてしまうだろう。

「せやけど……」

ジミーはボロボロになった黄色いレインコートを見た。

「フシギは……、俺の、たった1人の親友なんや……」

「シンユウ? フシギサンガ?」

MOMOの頭の上にハテナマークが浮かび上がる。

ジミーは「そうや……」と静かに答えた。

「昔の俺は、誰からも必要とされてなかった。興味本位でスクープ写真を撮って、撮られた相手を不幸にするだけの、中途半端な男やったんや……人面犬になって、フシギと出会うまではな。俺はジミーになってはじめて、ちょっとだけ良い奴になれたと思っとる。それはな、心の底から、こいつの役に立ってやりたいって思える相手ができたからなんや」

はじめ、ジミーは「顔のない子供に謝るために、フシギの旅についていく」と申し出た。

しかしいつしか、フシギと旅を続けることそのものに喜びを感じていたのだ。

「それなのに、実は中途半端な人面犬だったってか。なんで、完全な人面犬なんかになってしまうんや。化け物になったら、旅は続けられへん……また、役立たずに逆戻りや」

ジミーの目に涙があふれる。

「せめて、化け物になるのだけは止められればええのに……」

MOMOは、ジミーをじっと見つめた。そして、前脚でメガネをクイッとあげてこう言った。

「いい方法が、ありますヨ──」

数人の男の子たちが道路を歩いていた。

「どこ行ったんだろうな」

「もうちょっとで捕まえられたのに」

「だけど、誰も信じてくれないよね。人面犬がいたなんてさ──」

先ほどジミーを追いかけていた男の子たちである。

「あれって本物だったのかな?」

「絶対本物だって!」

「うん! あんな化け物見たことないもん!」

男の子たちは人面犬の話で盛り上がりながら、横断歩道を渡ろうとした。

そのとき、目の前に誰かが立った。

「今の話、くわしく聞かせてくれないか?」

赤い服を着て赤いフードをかぶった少年である。

「およそ5メートル先、左でス」

ジミーはMOMOの指示にしたがって、町を歩いていた。

「いい方法」というのが何なのかは分からなかったが、化け物にならないですむのなら、それに賭けるしかなかった。

ジミーは、道路を歩きながら鼻をヒクヒクさせた。

道路の先に、焼き鳥屋がある。いい匂いがただよってくる。

ジミーはMOMOの指示を無視してまっすぐ進むと、焼き鳥屋へ向かってしまった。

ヲンヲン!

店の前でしっぽを振り、チンチンをする。

しかし、ドアは開かなかった。

それでもジミーはヲンヲンと吼えながら、ドアのほうを見ていた。

つぎの瞬間、ジミーはハッとわれに返った。

「今、俺は何をやってたんや……?」

数分間の記憶が完全に飛んでいる。

「しっぽを振って、チンチンをしていましたネ。犬にはよくあることでス。店員がドアを開けて焼き鳥をくれるのを期待しての行動でしょウ」

MOMOは冷静に「道順が変わったので、ルートを再検索しまス」と続けた。

ジミーは、また自分がおかしくなってしまったことに、ゾッとする。

今回はたまたますぐ戻ったが、次も戻れるかどうかなど分からない。

「MOMO、早く止める方法を教えてくれ! 俺はこのままやとほんまにヤバいんや!」

「では、50メートル先、左でス」

ジミーは「分かった」と言うと、あわてて駆け出した。

30分ほどが過ぎた。

陽が落ち、あたりはうす暗くなりはじめている。

ジミーは町外れにある川の近くにやってきていた。

「なんや、また川か?」

「前方を見て下さイ」

ジミーが前を見ると、そこには石でできた古い橋がかかっていた。

「あの橋がなんや?」

「あれが、目的地でス」

「なんやて!?」

ジミーはワケがまったく分からなかった。

「『犬死に橋』という都市伝説の橋でス。犬があの橋を渡ると、なぜか急に死にたくなって、橋から飛び降りてしまうと言われていまス」

「はああ? なんやその都市伝説。あんな橋ちっとも怖くないで」

橋の3メートルほど下を流れる川は緩やかで、飛び降りても死ぬようなことはなさそうだ。

ジミーは橋に一歩近づいた。

川の底から風が吹き抜ける。

レインコートのフードが脱げ、ジミーの顔があらわになった。

顔は、すでに人間のそれとはかなり違っていた。

ジミーは、川の水面に映るその顔をまじまじと見つめた。

「化け物や……」

そのとき、水面がゆらゆらと動き、何かが映し出された。

レインコートが全部脱げて、犬の身体がむき出しになったジミーの姿だ。

顔は今よりもさらに化け物になっていて、誰かに襲いかかっている。

襲われているのは、赤いフードをかぶった少年。

「フシギ!」

ジミーは水面を見ながら声をあげた。

水面に映る化け物となったジミーは、フシギの首にくらいつき、何度も何度も噛みついている。フシギの首からは、大量の赤い血が流れ落ちていた。

「どうやら、近い将来のジミーサンの姿のようですネ」

「そんな……」

ジミーは動揺をおさえ、MOMOを入れたポケットのほうをにらんだ。

「なんでこんなところに連れてきたんや。からかってるんか?」

スマホがブルブルと震えて、ポケットから半分出てくると、MOMOがジミーのほうを見た。

「アナタは言いましたよネ? 化け物になるのを止めたいト」

「ああ」

「だったら、消えればいいんですヨ」

「今ここで消えて死ねば、ジミーサンが完全な人面犬になるのを、止められますヨ──」

「消えて死ねば……」

ジミーは「ふざけんな!」とMOMOに向かって怒鳴ろうとした。しかし、フシギに迷惑をかけたくなかったら、たしかに自分が死ぬのがいちばん早いと思った。

「俺が死ねば、か……」

ジミーは水面をじっと見つめる。未来の姿は消え、化け物になりつつある自分の顔だけが映っていた。

今、自分にはまだ意識がある。もしかすると、本物の化け物になる前に、決断してしまったほうがいいのかもしれない。

「フシギ……」

ジミーはフシギと出会ったときから、今までのことを順番に思い出していった。

『付いてきたいのなら勝手にすればいい。僕はとくに面倒みないけど』

『俺、裸のままは嫌やわ』

『…………』

『なあ、服買ってや。俺もそういうフードがあるの着たいねん』

『強引にでも降ろしたほうが良かったんちゃうんか?』

『彼女は助かるチャンスがあったのに、自らそれを捨ててしまったんだ』

『よせ、キミじゃ無理だ』

『俺はただの犬やない! 人面犬のジミーや!』

『……キミを1人にして大丈夫なのか?』

『あ、当たり前やろ! 昨日みたいな失敗はもうせえへんわ! 犬やから鼻も利くし、もともとスクープ連発してた名カメラマンやからな!』

『素直にバッグの中に入っていればいいものを』

『せっかく船に乗ったのに、潮風にも当たられへんのは嫌やろ』

『そんなところで何をやってるんだい?』

『い、いやあ、色々あってな』

『くさいんだけど』

『しゃ、しゃーないやろ、生ゴミの中にいたんやからな』

『ジミー、キミにはガッカリしたよ――』

「ジミーサン、どうしますカ?」

ジミーは橋の中央までやってくると、欄干の上に立った。

ヒュゥゥ~、ヒュゥゥ~

川の水面が渦巻き、真っ黒い大きな穴が空く。

ジミーは水面を見ているのに、その異変にまったく気づかない。

「俺は……、俺は……」

ジミーは、ゆっくりと身を乗り出した。

「俺なんか、もう死んだほうがええんや──」

ジミーはすべてをあきらめたような表情を浮かべる。

そして、真っ黒い大きな穴に吸い込まれるかのように、橋から飛び降りた──。

そのとき、後脚が何かに引っかかった。

ジミーの身体が宙に浮く。

顔を向けると、誰かの手が、後脚を掴んでいた。

ジミーはその手を伝うように頭を動かすと、その人物の顔を確認した。

赤い服を着て赤いフードをかぶった少年。

フシギである。

しかし、ジミーはそれが誰なのかすでに分からなくなっていた。

「ジミー、僕のことが分からないのか?」

「お、お前は、誰や……? 俺は、誰や……? あ、ああ、ああああ!」

ジミーは、ひどく痛む頭を左右にはげしく振った。

フシギはあわてて、ジミーを橋の上に戻す。

「ジミー、落ち着くんだ!」

フシギがジミーの身体に向かって、手を伸ばしたそのとき。

ガルルルッ!

ジミーの牙が、フシギの手にくいこんだ。

「くっ」

フシギの皮膚から、赤い血が流れるのを見て、ジミーは本能的にひるんだ。

自分が何かとんでもないことをしてしまったと気づいたようだ。

ジミーはフシギから離れると、おびえた獣のようにその場から逃げ出した。

「ジミー!」

フシギの呼びかけを無視して、ジミーは走り去る。

逃げるとき、レインコートのポケットから何かを落としていった。

フシギは駆け寄って、落ちたものを拾った。

「ピンク色のスマホ……。ジミー、川に落としたと言っていたのに」

画面には、メガネをかけた秘書機能アプリのキャラクターが映っていた。

「はじめましテ。ワタシは、MOMOでス」

「名前なんてどうでもいい。お前がジミーをたぶらかしたんだな」

フシギは橋のほうを見た。

「犬死に橋か。こんなところにあったなんて」

フシギは真っ赤な手帳を取り出すと、ページを開いて、呪文を唱えた。

橋の欄干からマークが現れ、キラキラと輝き、開かれたページに反転して写し取られた。

フシギは、開いた手帳をスマホに向けた。

「次は、お前の番だ」

すると、MOMOがしゃべった。

「お待ちくださイ。いいんですカ? こうしている間にも、ジミーサンは本物の人面犬になっていきますヨ。本物の人面犬になったら、彼は人間に戻ることはできないですヨ」

フシギの動きが止まった。

人間は、完全に都市伝説の化け物になってしまったら、もう元には戻れない。

手遅れになった後は、呪いのマークの回収と同時に、ジミー本人も消滅してしまうのだ。

MOMOは前脚でメガネをクイッとあげると、フシギのことを見つめ返した。

「案内しまス。ワタシが、チカラに、なりますヨ」

「案内……?」

「ここがどこか、アナタは知っていますネ?」

フシギは顔を上げ、町並みを眺めた。

「この町はたしか……」

フシギはそうつぶやくと、真っ赤な手帳を閉じた。

(な、なにが、どうなってるんや……?)

ジミーは小屋の物陰に身を隠し、1人身体を震わせていた。

夜になり、あたりは暗くなっている。

自分が誰なのか分からない。

ここがどこなのかも分からない。

しかし、ジミーは先ほど助けてくれた少年のことがどうしても気になっていた。

(俺は……あいつと、会ったことがある)

ジミーは少年のことを必死に思い出そうとした。

『ジミー』

少年が呼んでいる。

『ジミー』

あの少年が、ジミーのほうを見て言う。

「あいつは……、あいつは……」

少年が、捨てられていた子供用の黄色いレインコートを拾ってきた。

いつかどこかで、少年が言った言葉。

『じゃあ、これでも着れば?』

『ええっ、これ?』

『フードも付いてるよ』

少年は、ジミーの背中にレインコートをのせた。

「あいつは……、あいつは……、あいつは……、あいつは……、あいつは……」

『よっしゃ! ところで、キミの名前を聞いとらへん』

それまで仏頂面だった少年は、このときはじめてちょっと笑ったのだ。

『フシギ。僕の名前は千野フシギ』

ジミーはハッと顔をあげた。

「フシギや! あいつは、俺の相棒の、千野フシギや!」

ようやく名前を思い出した。

同時に、かすかな記憶の中で、ジミーは自分がフシギに噛みついて逃げたことも理解した。

「フシギのことを忘れるなんて、噛みつくなんて……、俺はもうあかん……」

ジミーは、絶望した。

「やっぱり、ここにきていたね」

声がしたほうをジミーがふり向くと、小屋の前に誰かが立っている。

フシギが、じっとジミーを見つめていた。

「ここがどこか分かるかい?」

ジミーは物陰から出ると、あたりを見まわした。

目の前の雑木林には、見覚えがあった。

「ここってもしかして……」

「そうだ。キミとはじめて会った場所だ」

町外れにある雑木林。

ジミーはこの町で、顔のない子供を探そうとして、フシギと出会った。

「フシギ……」

ジミーは、フシギに歩み寄ろうとする。

だがそのとき、頭に強烈な痛みを感じた。

フシギとの思い出が溶けていく。

「ああああ! く、くそおお! 嫌や! 嫌や!!」

ジミーは頭を振り回し、必死に抵抗するが、それでも思い出はつぎつぎと溶けていく。

フシギが駆け寄って、ジミーの前にしゃがみこんだ。

「あかん、近づくな! 俺のことは、もうほっといてくれ! また噛んでしまったら──」

「別にかまわないよ」

「えっ──」

フシギはジミーに手を伸ばす。

「あ、あかん、ガウウ! ガウゥゥァァ!!」

ジミーは反射的に、フシギの手に噛みついてしまった。

フシギは何もなかったかのようにジミーを抱きしめる。

「やっと、追いついた──」

フシギは、ジミーを抱えたまま立ち上がった。

「相棒を放っておけるわけがないだろう」

「俺は……、ウ、ア。フシギを、助けな、あかんのに。やのに、ウァァ……」

ジミーは目に涙を浮かべ、薄れていく記憶を必死にたぐり寄せながら言った。

「フシギ……忘れんうちに、これだけは、言っとかなあかん。俺な……青い傘の男から、聞いたんや……。呪いのマークを、すべて回収したら……お前が……消えてしまう、って……」

「知ってる」

フシギは小さく首を横に振った。

「いいんだ。それでも僕は、呪いのマークを回収しようと思っているから」

「ど、どういうことや……?」

「僕はね、ジミー。自分が何者だったのか、覚えていないんだ」

フシギは真っ赤な手帳を取り出し、1ページ目を開いてジミーに見せた。

ボロボロの白黒写真が挟まれている。笑みを浮かべた、フシギと女の子が写っていた。

「覚えていることは、都市伝説の呪いをバラまく妹を捕まえなくてはいけないということ。そして呪いのマークを回収して、ヒミツを捕まえたら、僕は消えてしまうということだけだ」

「お、お前、それが分かってて……」

「それでも、都市伝説を回収することが、僕にとってたった1つの生きる目的だから──」

フシギの覚悟にようやく気づいたそのとき、ジミーの顔が激痛にゆがんだ。

「ヴァァアア! 痛い、痛い……! ヴアアァァァァァッ!!」

人面犬の顔が、ますますジミーではなくなっていく。

「ジミー!」

フシギはくちびるを噛みしめて、ジミーの上に手帳をかざした。

「今ならまだ、人間に戻れる」

「い、嫌や! 人間になんか戻りたくない!」

フシギは手帳をかざす動きを止めた。

「俺は…俺は人面犬になって初めて友達を見つけたんや! 俺の友達は千野フシギだけなんや! 俺は大丈夫やから……本物の人面犬になんかならへんから。だから頼む、このままずっとそばにいさせてくれ。今までどおり2人で旅をしよう。俺は……俺は、フシギと一緒にいたいんや!」

ジミーは大粒の涙を流しながら、必死に訴えた。

「ジミー、キミはいるよ。僕の中にずっと。僕はキミを……決して忘れない」

フシギが、ひと言ひと言を噛みしめるように言う。

そして、ジミーをじっと見つめた。

「フシギ……」

ジミーは抵抗するのをやめて、全身の力をぬいた。

フシギは真っ赤な手帳を、ジミーの腹部に向けた。

セラテイロノ セツウイロノ シャ・エイ

フシギは呪文を唱える。

腹部にキラキラと輝くマークが現れて、手帳に写し取られる。

ジミーは薄れていく意識の中で、ずっとフシギを見ていた。

「俺も……、忘れへん……。ぜったい、フシギのこと……、忘れ、へん……」

フシギの腕の中でジミーは光に包まれた。

──しばらくして。

1人の男が目を覚ました。

「ここは……、どこや?」

目の前には雑木林が見える。

裸の身体の上に、布がかかっていた。

男はなぜ自分がこんなところにいるのか、まったく分からなかった。

「なんか、変な夢を見とったような気がするんやけど……」

内容はよく思い出せないが、なんとなく楽しい夢だったような気がする。

ふと、地面を見下ろすと、何かが落ちていた。

ボロボロになった、子供用の黄色いレインコートだ。

なぜだか、妙になつかしい。

男は、そのレインコートを手に取った。

フシギは道路を歩いていた。

手の中のピンク色のスマホが、フシギに話しかける。

「そこそこ役に立つ相棒だったのに、結局、彼のことを人間に戻してしまったんですネ?」

MOMOがたずねると、フシギは少しだけ視線をスマホのほうに向けた。

「キミに何が分かる、裏アプリ。キミの呪いのマークも今すぐ回収してやる」

フシギは真っ赤な手帳を取り出そうとした。

「そうですカ。……だけど、ワタシを今回収したら後悔しますヨ。なぜなら、今からアナタは、あの子と会うんですかラ。ええと……、次の角を右でス」

ちょうど交差点に行きついたフシギは、右のほうを見て、目を見開いた。

手帳の1ページ目の白黒写真と同じ、フードをかぶった女の子が立っていた。

フシギが、週刊誌が、血眼になって探していた──、『顔のない子供』。

「ヒミツ……」

「お兄ちゃん」

フシギに、ヒミツは一歩近づく。

そのフードの中の顔を見て、フシギは言葉を失った。

『顔のない子供』の顔に、目と鼻と口があったのだ。

「お兄ちゃんに、とっておきの秘密を教えてあげるわ」

ヒミツはそう言うと、クスクスと笑った。