ベスト・ブックス2020

はじめに

感染症流行の影響でいわゆる「巣篭もり」期間が長くなった今年。集中力が無さすぎる自分でさえ読書量がかなり増えました。

周りに本を薦め、薦められることが多かったので、今年は家(下宿)の本棚を見返すいい機会にもなったと思います。

そこで、今年読んだ中で特にいいな〜と感じた5冊を紹介します。

書籍リストと言えば、オバマ元大統領が毎年末にオススメを数十冊紹介していることで有名です。目指せオバマ。

順番は書名の五十音順です。

一挙に紹介!

1. 南木佳士「急な青空」 [文春文庫]

医師としての長いキャリアを持つ芥川賞作家によるエッセー集です。

病や老いにかんするエッセーが続いたのち、家族や自然を賛美するエッセー、 最後には信州の山並みに青空を発見するエッセーが綴られます。

著者はその職業柄もあり、若さや健やかさを自ら咎め、深刻な鬱を発症します。年齢を重ねて病が癒えるとともに著者は、命の終わりが近づくことへの妙な安心感を覚えはじめるーーー

二十歳の私にはわからないことだらけでした。

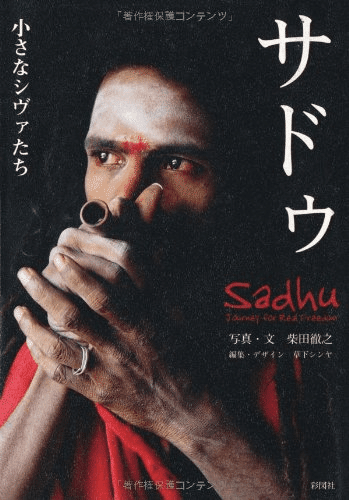

2. 柴田徹之ほか「サドゥ : 小さなシヴァたち」 [彩図社]

サドゥとは、「ヒンドゥー教におけるヨーガの実践者や放浪する修行者の総称」です。(Wikipediaより)

放浪を人生とし、自由奔放にインドの大地を旅する修行者です。家もなければ、仕事も家族もありません。その姿は古代中国に生きた仙人に瓜二つであり、正体はいまだ謎に包まれています。

本書は、そんなサドゥの素顔に触れるべくヒマラヤを旅した筆者による、驚きと感動のドキュメンタリーです。

サドゥ達の写真は絵画に見え、まるで自分が絵本の中にいるかのような錯覚に襲われます。故郷を持たない放浪者サドゥは、現在もインド社会でアウトサイダーとされていますが、現存する世界最古の宗教集団は、今日も孤高の人生を歩んでいます。

コロナ禍で彼らは元気なのでしょうか。

3. 田村隆「省筆論: 『書かず』と書くこと」 [東大出版会]

大学の国文学の授業が書籍化された一冊。

この本を一言で表すなら、「書かないということ」を研究した書物です。

源氏物語を題材に、「『書かず』と書くこと」について様々な角度から論じています。

賞状授与の際の決まり文句に「以下同文」とありますが、省略を明示している点でこれは省筆表現に値します。

同じように源氏物語においても、書かないことをわざわざ「書かず」と明記する省筆表現が、レトリックとして用いられていました。

たとえば、源氏の中にはこんな一節があります。

「院の御前に、浅香の懸盤に御鉢など、昔にかはりてまゐるを、人々涙おし拭ひたまふ。あはれなる筋のことどもあれど、うるさければ書かず。」

朱雀院の出家をめぐる「あはれなる筋のことども」が、「うるさければ書かず」という言辞のもとに退けられています。

ただ書かないのではなく、いわば「書かず」と書いているのです。

この場面で、「書かれなかったこと」とは「無かったこと」ではありません。

むしろ「あった」ことを顕在化させる書き方だと言えます。

それゆえに、わざわざ書き記す省筆の表現には種々の工夫が凝らされました。本書では省筆を叙法として捉え、レトリックとして捉え、その役割や効果を考察しています。

今までにない角度から物語の舞台裏が探られ、とても刺激的な内容でした。

4. 野町和嘉「地球巡礼」[Amazon]

本書は写真集です。

ナイル川やチベット、サハラ砂漠など、世界各地の巡礼地をまわった著者が、30年に渡る旅の一つの成果としてまとめた記念碑的な一冊です。

写真集だけに主体は写真ですが、文章も豊富に添えられており、筆者が耳で聴き、肌で感じた景色、世界が美しい文体で描かれています。

信仰が非日常の営みと捉えられているニッポンの一般的な社会からは考え難い、しなやかな人生が、一つ一つのページで表現されています。

コロナ禍にあってリモート巡礼ができる、極めて貴重な一冊だと思っています。また、分厚すぎて座布団としても使えるのでオススメです。

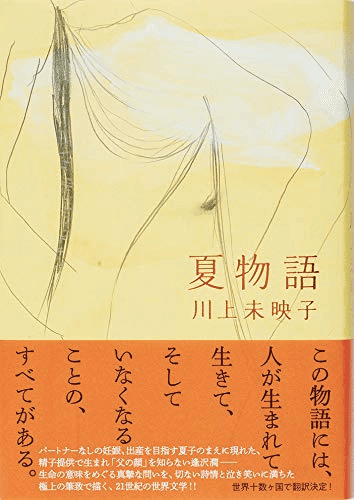

5.川上未映子「夏物語」[文春文庫]

芥川賞受賞作「乳と卵」をリライトした作品です。

豊胸のため東京に上京し、スナックで働くシングルの姉巻子と、自らの意思で話すことを拒み筆談する、巻子の娘で小学生の緑子との滞在記を、小説家を目指しながらバイトで糊口をしのぐ妹夏子の視点で描く『乳と卵』。

これにディテールを加えた上で全体の1/3ほどとし、緑子が大学生に、夏子が(1本当てた後の)小説家になってからの物語が付加されたのが、本書『夏物語』です。

夏子のぼんやりとした出産欲求を中心に、一方では人工授精当事者の逢沢や善が、他方では小説家界隈として編集者の仙川や作家の遊佐がいて、それぞれと関わりながら物語が転がっていき、ある意味で落ち着くところに落ち着く……そんな内容です。

著者が出産を経験されているのを知っていたし、それに関する彼女のエッセイも読んだことがあったので、やはり逃れられない本だなと感じて読みました。

人工授精当事者として登場する逢沢と善のうち、特に善の口からは、反出生主義(「生まれてこないほうが良かった」という思想)に関する主要な主張が展開されます。

つまり、親が子供に苦痛を与えることが許されるかという功利主義的な問題と、親は自分の存在を少しも賭けることなく、子供の出生を賭け金にして自分の人生に刺激を求めているという自由主義的な問題です。

善は、1人で生きていくのが恐くて、死ぬのが恐くて、そうしたものの解決策として子供を産むと言うのです。

彼女のような状況に置かれなくても、可能性としての主張であれば十分に出生の否定は論理的であり、正しい主張です。

また、子を成す人々の欲求は、出産という手段と必ずしも適合しない目的の下にあるものです。

なぜ正しいことをしないといけないのか、なぜ正しくない(正しさに悖る)ことはしてはいけないのかーーーこれに答えるのはとても困難です。