一棚本屋は、本をどう買うか。「わざわざ」な3つの買い方をシェアしたい

神保町の共同書店 PASSAGE SOLIDAで、幅56cmの小さな本屋を営んでいる私。読書量は決して多くはないものの、本の買い方に「わざわざ」なポリシーがあることに気づきました。一手間かける楽しみを味わいたい方に、届きますように。

ちなみに私の棚「ちいさなとしょしつ」はこちら。ぜひお越しください。

大手ECサイトに最後にログインしたのはいつだ?

先日、某大手ECサイトのアプリを立ち上げようとすると、アプリのアップデートを促されました。そこでふと気づいたのです。

「あれ、そういや最後にログインしたの、いつだっけ・・・」

思い出せません。購買履歴を見てみると、最後に買ったのは3ヶ月前。さらに見てみると、今年に入ってから買った本の数は、わずか6冊。月に4〜5冊は本を購入しているはずなのに、手のひらから注文したら翌日には自宅のポストに届く、この便利なECサイトでほとんど買っていない。

「私はどうやって本を買っているんだろう」と思い起こすと、3種類の買い方が分かりました。そしてこの買い方に何か潜んでいそう。さらに言うと、自分の読書人生にも何か影響していそう。

共通する「わざわざ」の買い方をシェアします。

私の「わざわざ」な本の買い方3つ

その1 神保町の共同書店・PASSAGEで

私が棚主をしている神保町の共同書店・PASSAGE。神保町に3店舗、そして飯田橋の日仏学院にも1店舗展開されています。

私のように棚主をされている皆さんともつながりを頂いていて、皆さん面白い方ばかりです。興味や好奇心のアンテナがすごい。そんな棚主の皆さんが満を持して選ばれた本が、勢揃いしているわけです。

新刊もあれば、古本もある。そしてただの古本じゃない。棚主さんがつけた付箋付きの古本だってある。棚主さんのストーリー、いうなれば、棚主さんの残り香が漂う本なわけです。こんな面白いこと、ありますか。

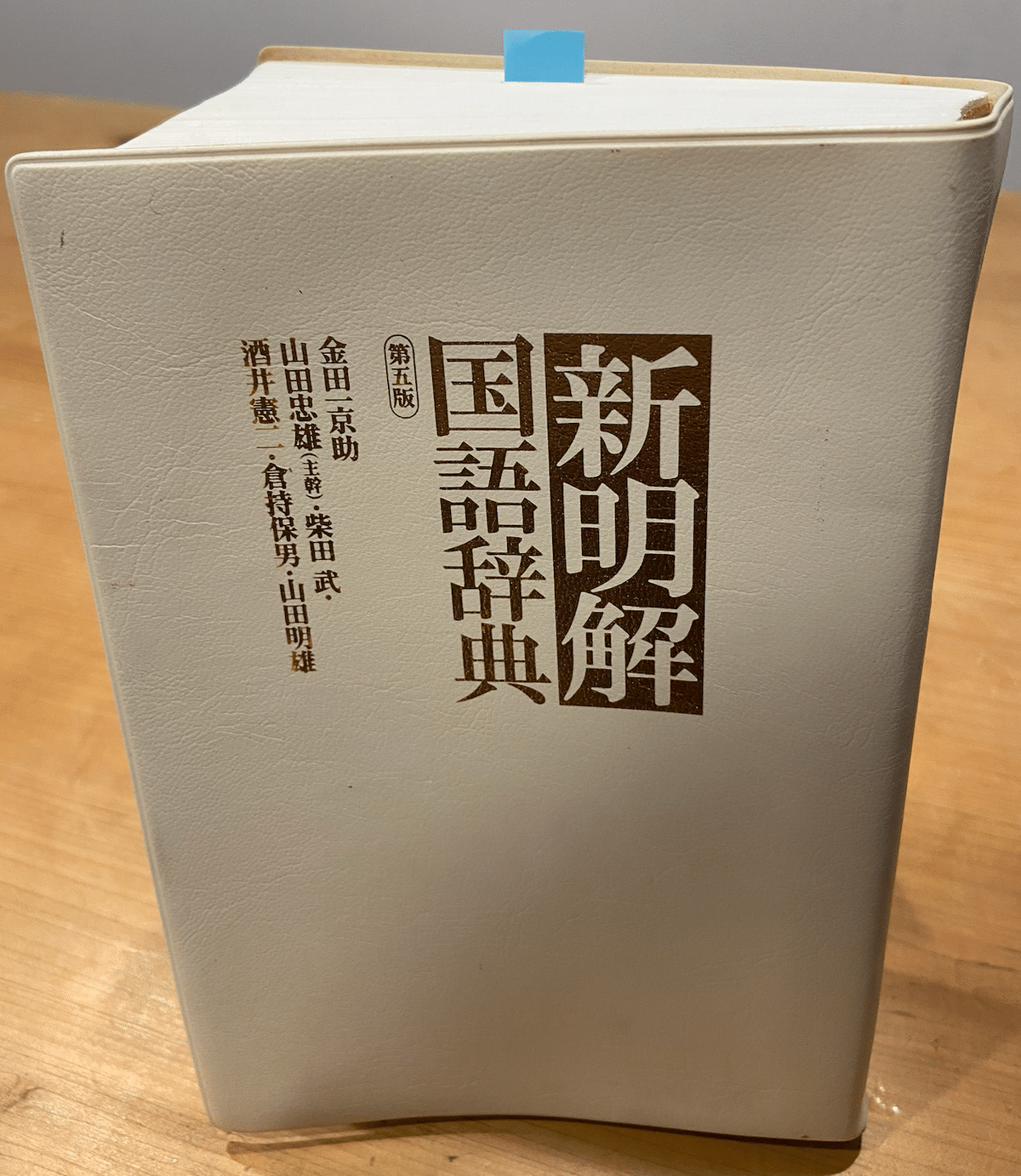

ちなみにPASSAGEで買った私の自慢の1冊は、「新明解国語辞典・第五版」です。巷ではその例文のユニークさから「新解さん」とも慕われ、特に1997年発行の第五版は伝説とも。なんとその第五版を、「新解さんの読み方」を著された鈴木マキコさんの棚から買わせて頂いたのです。

このままでは猛烈に脱線しそうで自制しますが、棚主さんのストーリーが香るPASSAGEでの購買体験というのは、唯一無二なのです。

その2 オンラインではバリューブックス

2番目の買い方は、バリューブックス。長野県上田市にある、中古書籍を扱うオンライン型の書店です。

全国から多くの古本を受け取り、それらに新しい価値をつけ、また全国に届けていく。私は、著者の方に直接お金を届ける意図で、あえて新刊を買うこともありますが、資源を大切に扱う観点でも、私は古本の利用に賛成しています。(もちろん、お財布にも優しい)

バリューブックスの大好きな取り組みは至るところで紹介されています。例えばマイクロバスを改造したブックバスもその一例。倉庫運営の内製化や、デジタル化、地域での雇用、本を大切に扱うなど、多くのことに共感しています。私は、バリューブックスを応援しているのです。

そして、バリューブックスの直販サイトで買うことにもこだわっています。大手ECサイト経由でバリューブックスの本を買うこともできますが、できる限りバリューブックスにお金が巡ってほしい。送料はかかりますが、まとめ買いなどの工夫をすることで、何の不満もありません。

その3 独立系書店で新刊を。たとえば荻窪Titleや下北沢B&B

先述のように、応援したいご著者に自分の気持ちを届けたい時は、あえて新刊で本を買います。そんな時は、独立系書店に足を運びます。

最後に本屋さんで本を買ったのは、いつでしょうか?

あの本屋さんのにおい。書店主が意図を持って本を選び、意図を持って並べている本屋さん。学校の図書室も思い起こされる本屋さん。おねだりしてコロコロコミックを買ってもらった本屋さん。なんだか五感に訴えかけてきます。

そして本屋さんでは、店頭にない本のお取り寄せや、新刊の予約もできるのです。取り寄せをお願いするのに本屋さんに行く。入荷連絡をもらい、また本屋さんに行く。1冊買うのに2回も本屋さんに行けるわけです。本屋さんという居心地の良い空間に、1冊で2回も行けてしまう。なんて素敵でしょう。

私のお気に入りは、荻窪の本屋Titleさん、下北沢のB&Bさん。居心地がたまりません。ご著者をお招きしてのトークイベントなどもあり、空間として最高です。

私の乏しい理解では、古書を買っても、今の仕組みでは購入者から著者にお金が渡りづらい仕組みと感じています。それに、大好きな本屋さんに、ずっと本屋さんであってほしい。お金が巡るように。そんな意図で、本屋さんで新刊を買っています。

私が「わざわざ」をわざわざ選ぶ理由

ここまで、私のわざわざな本の買い方をシェアさせていただきました。書いてみて気づくのは、なんて頑固で面倒くさい買い方なのでしょう。

大手ECサイトで注文すればあっという間に注文が済み、待っていれば家に届く。本が手元に届くまでの時間を最小限にして、他のことに最大限時間を充てたいのなら、最良の方法だと思います。

一方で、私にとって、本とは単なる情報だけでなく、モノなのです。大きさがある。重さがある。手触りがある。そのモノを大切にしたい、自分のモノにしたいからこそ、紡がれるストーリーを大切にしたい。ストーリーが時間と深さの掛け算で表されるとしたら、ある程度時間かかっても楽しみたい。

それがなら、私にとっての「わざわざ」なのかもしれません。

その「わざわざ」からうまれるお金や時間の使い方、購買体験が、この買い方につながっているのだと思います。

もし最後に本屋にいつ言ったか思い出せないなら、ぜひ「わざわざ」本屋さんを探して、本を買ってみてください。

読んでくださってありがとうございました。

今日も佳い日で。

***

「向かいたい未来へ行動するために、コーチングで伴走させてください」

CTI認定プロコーチとして、コーチングを通じて行動の変化を応援しております。コーチングのお申込やお問い合わせはこちらから、お待ちしています。