電気泳動装置を作ってみよう①装置本体の購入・ゲルトレイの設計

前々回、↓の記事でクリーンベンチの制作方法について紹介しました。

クリーンベンチよりも、DIYバイオで使われる機材はたくさんあります。

そこで今回は、そんな機材の一つ「電気泳動装置」ついてご紹介したいと思います。

機材についての解説

電気泳動とは?

電気泳動装置は、その名のとおり電気泳動と呼ばれる手法を行うための機材です。

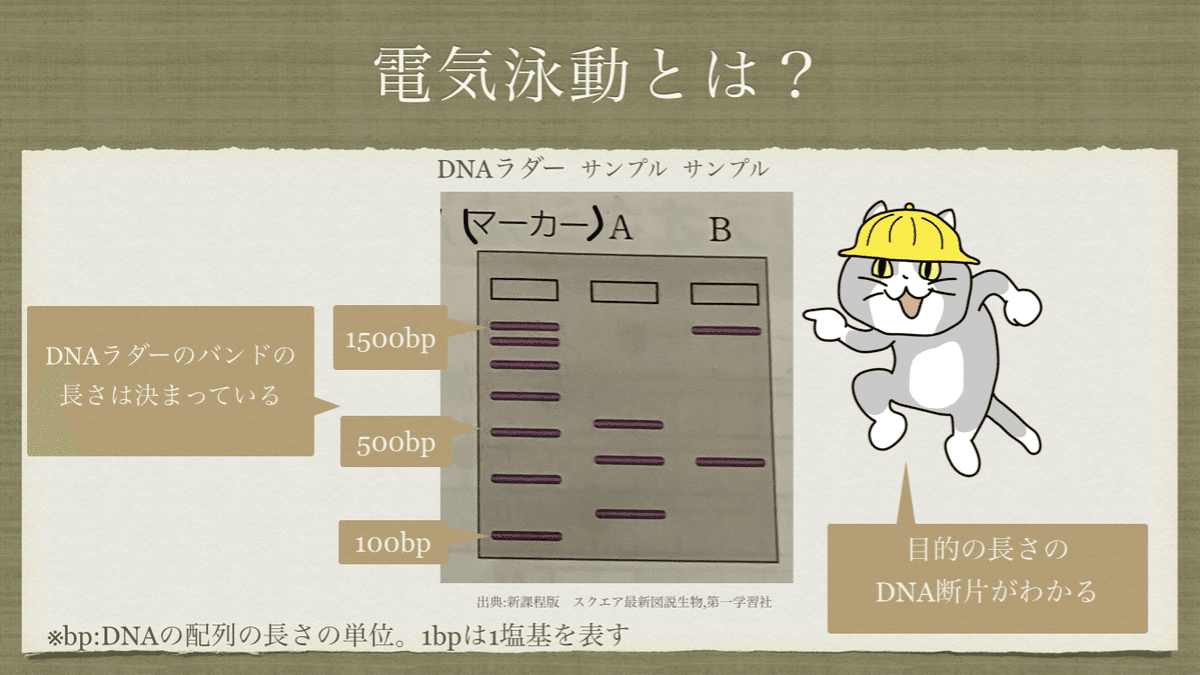

電気泳動とは、DNA断片が入ったアガロース(寒天)でできたゲルに電気を通し、長さごとに分離する手法です。

ゲル内のDNAは、電流を流すと-極から+極に向かって移動していく(これを泳動と呼ぶ)のですが、そのスピードはDNAが長いほど遅く進む性質があり、それによってDNAの分離が可能です。

分離したDNAの断片は、多くの場合棒状になって現れ、バンドと呼ばれます。

また泳動の際、サンプルの左側に、DNAラダー(マーカーとも呼ばれる)という専用のDNA断片を追加することが多いです。

このDNAラダーのバンドは、それぞれ一定の長さで分離するようになっており、バンドの長さを測る「ものさし」のような役割を果たします。

これにより、溶液中に目的の長さのバンドが含まれているのかを調べることができます。

どういう時に使うの?

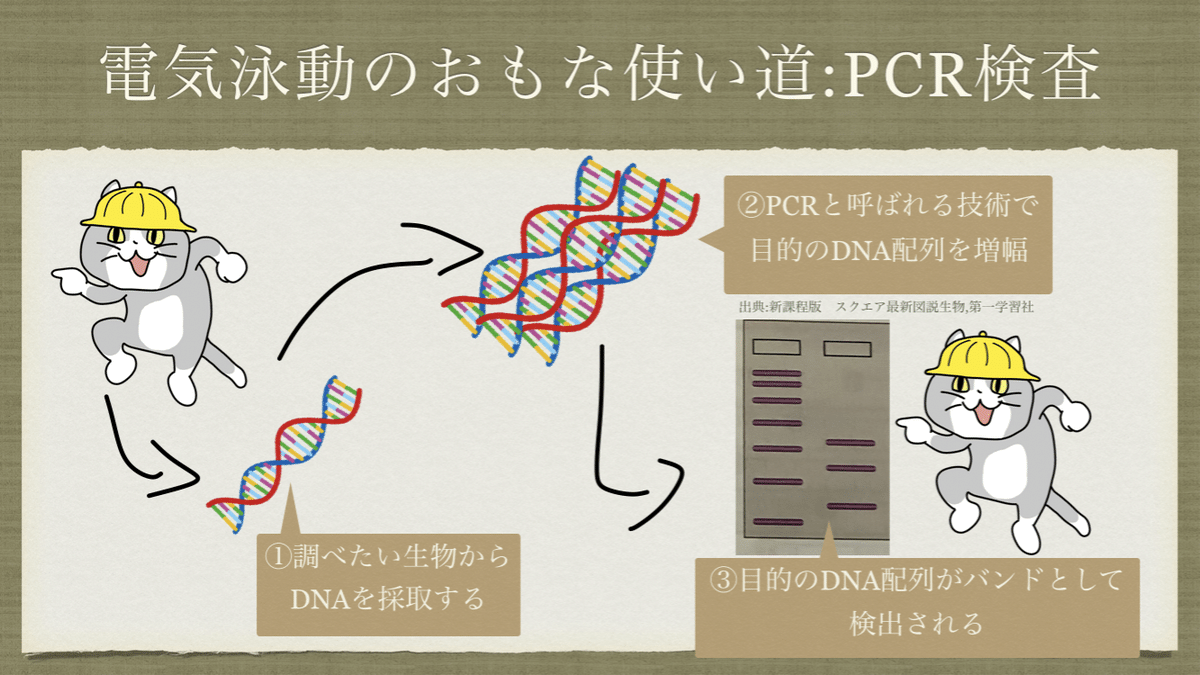

そんな電気泳動がいちばん役に立つのは「PCR検査」でしょう。

PCR検査というと、コロナウイルスの検査を思い浮かべる人も多いですが、実際にはそれ以外の用途にも多く使われています。

PCR検査は、一言で言うと「目的の配列の遺伝子があるか調べる検査」です。

調べたい生物のDNAを抽出し、PCRと呼ばれる手法で目的のDNA配列を断片として大量に増やします。

もし目的のDNA配列があれば、電気泳動を行うと、そのDNA配列と同じ長さのバンドが出てくるはずです。

つまり、電気泳動装置はPCR検査において、増幅した配列を検出するために使うんですね。

(ちなみにコロナのPCR検査では、感染者の粘膜にウイルスの配列があるかどうかを確かめます。上記の方法ではなく、qPCRと呼ばれる方法で確かめるみたいです。)

電気泳動装置を作ろう!

装置本体の購入

電気泳動装置はパーツがいくつかあり、ゲルに電流を流す「泳動槽」、泳動槽に電気を供給する「電源ユニット」(2つがセットで本体として売られることも多い)、ゲルを作成するための「ゲルトレイ」、作成時にDNAを流し込む穴を作る「コーム」があります。

また電気泳動装置に加え、光を当てて泳動したDNAを検出する「トランスイルミネーター」が必要です。

まずは本体を揃えていきましょう。

DIYバイオで用いる機材は、自作する以外に、ヤフオクやメルカリで販売されている中古の機材を購入するという方法もあります。

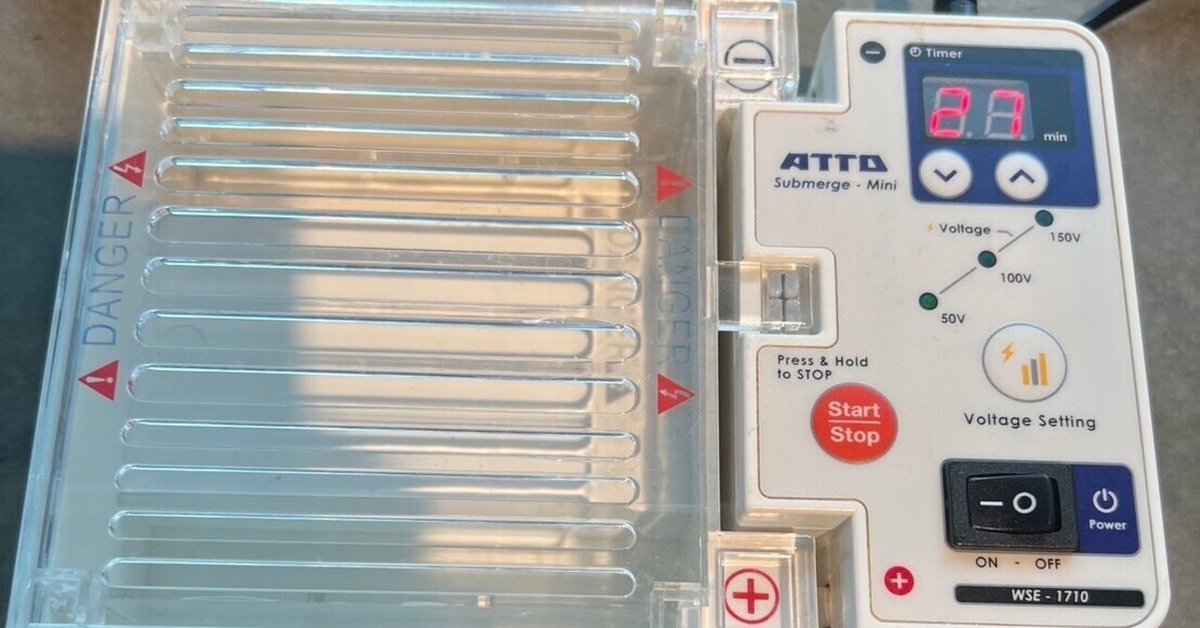

メルカリに売られていた↓を16000円で購入しました

atto(アトー)という会社の「submarge mini」という名前の製品みたいです↓

↑届いたところ。商品ページには「傷や汚れあり」とありましたが、目視でわかるような汚れはありませんでした。

写真を見たら分かるように、通電はするみたいです。

BHのゲル作成容器を見てみる

本体は買えたら、次は「ゲルトレイ」を自作します。

ぼくがいつも参考にしているBH(バイオハッカージャパン)に、ゲル作成容器を自作してる記事があるのでそちらを参考にします↓

↑厚さ3mmのアクリル板を使って、それぞれ縦、横に壁のある2つのパーツを作るみたいだね。

これを重ねた状態で液状のゲルを流し、固まったら上側のパーツを外して泳動槽にセットするのか

↑別記事で電気泳動を行っているところ。上部パーツの壁は、泳動される向きと並行に配置されているみたいです。

ゲルトレイを設計してみる

という訳で、記事の内容を元に、設計図を書いてみました↓

底部分のサイズは54×60mm。正規品に付属しているSサイズのトレイを参考に設計しました↓

一般的な泳動時のゲルの厚さは、3〜6mmが目安とされています。

↓ゲルを乗せる部分までの深さは大体25mmぐらい。なので、深さは10mmにしました。

次の手順に向けて

アクリル板の設計が終わったら、次はアクリル板を購入してカットし、パーツを組み立てる作業に入ります。

↑設計の結果、必要なアクリル板のサイズは76×134mmです。

↓クリーンベンチを作った際に余ったアクリル板を活用したいと思います

これをホットナイフで切断し、アクリサンデーという接着剤で接着します。

ホットナイフは持っているのですが↓

↓問題はアクリサンデーの方で、接着剤の中身がなくなってしまっています。

クリーンベンチを作った際の使用から長い時間が経っているので、おそらくその間に中身が気化してしまったのでしょう。

↓で購入しようと思います

まとめ

今回は、電気泳動装置についての紹介と、本体の購入、そして付属品の「ゲルトレイ」の設計を行いました。

次回↓は、設計したゲルトレイを実際に作っていきたいと思います!