童謡「てるてる坊主」の謎 ~ 日本音楽史をひも解く

どうも、作曲家のトイドラです。

今回は、日本の有名な童謡「てるてる坊主」がテーマです。

みなさん聞いたことありますか?

てるてる坊主 てる坊主

あした天気に しておくれ

という歌詞、一度は耳にしたことがあるでしょう。

そんな身近なこの歌ですが……実は、深読みすると1つ奇妙な謎があることに気付きます。

と言っても、

「てるてる坊主は実は・・・人間の生首だった!!」

みたいなよくあるホラー的なやつじゃないですよ。

あくまで音楽的な意味での謎、というお話。

そして、その謎を解くと、日本音楽の忘れられた歴史が浮かび上がってきます。

大正時代、日本の音楽シーンは未だかつてないほどカオスで混乱を極めていました。

そんな時代のカオスが、なんと「てるてる坊主」には詰まっているのです……。

なんてことを言うと、

「いや、このカワイイ童謡のどこがカオスなの!?」

というツッコミが今にも飛んできそう。

というわけで、さっそく「てるてる坊主」の正体を暴いていこうと思います。

▽▽▽動画版はコチラ▽▽▽

「てるてる坊主」の調は?

さて、まずは「てるてる坊主」のメロディに注目します。

とても日本らしい雰囲気のメロディですよね。

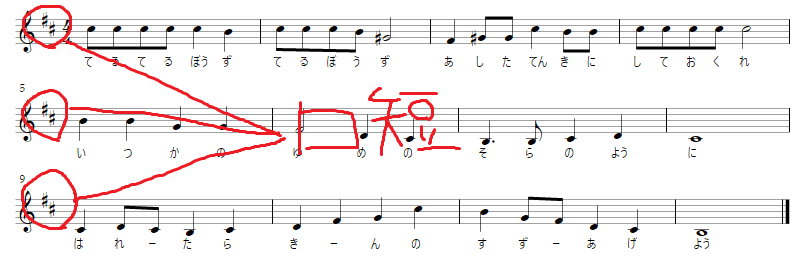

楽譜に起こすとこんな感じ。

さて、それでは質問です。

この曲の調は何ですか?

「え……ロ短調(B-マイナー)でしょ?」

と考えた人は優秀です。

たしかに、この楽譜には調号として#が2個ついています。

普通に考えれば、ロ短調(B-マイナー)だと考えて何も問題ないはずです。

しかし……。

○○長調・○○短調という調では、普通「○○」の部分の音が中心的な役割を果たしています。

スケールの開始音、いわゆる主音というやつです。

今回の場合は「ロ短調(B-マイナー)」なので、ロの音(B)が主音になっているはずですよね。

でも・・・・・・

本当になっていますか??

楽譜の2&3段目のフレーズを見てみると、ちゃんとBに始まりBに終わっていますよね。

なので、この部分のフレーズはちゃんとロ短調になっていると言えます。

ところが、楽譜の1段目のフレーズはこれに当てはまりません。

この部分だけ、BではなくC♯の音が中心となっているのです。

メロディが明らかにC♯から始まり、C♯に向かって終わっています。

「……それって、ただ転調しただけでしょ?」

と思ったアナタ、しかし事態はそう単純ではないのです。

楽譜の1段目の調を考えてみると、どうやら長調や短調では説明がつかないもよう。

結論から言うと、ここの調は嬰ハ(C♯)から始まる陽旋法になっているのです。

「陽旋法」というのは、日本古来の音楽で用いられていた民謡のスケールで、西洋音楽には存在しない概念です。

それに対し、長調とか短調というスケールはそもそも西洋音楽のもの。

あくまで日本独自のスケールである陽旋法は、長調とか短調という物差しでは測れないスケールなのです(物差しだけに)。

ちなみに、陽旋法については↓の動画で説明したことがあります。

……というわけで、「てるてる坊主」は前半と後半で調が違うどころか、前半は日本的(=陽旋法)、後半は西洋的(=短調)な音楽のつくりになっていることが分かりました。

こ、これはヘンすぎる・・・・・・。

例えるなら、ちょんまげ頭の人がスーツを着ているようなものでしょうか。

なぜこんなことになってしまったのでしょう。

「てるてる坊主」の歴史

ここで、「てるてる坊主」の歴史を探ってみましょう。

実はこの歌、割と最近作られた歌で作詞・作曲者が明らかとなっています。

大正10年にあたる1921年、雑誌『少女の友』にて発表されたのが初出であり、今からたった100年前にできた歌のようです。

作曲者は、他にも多くの童謡や流行歌を残したことで知られる、|中山晋平《なかやましんぺい》。

さて、それではこの頃、今から100年前の日本ではどんな音楽が聴かれていたんでしょうか?

この時代の流行歌としては、

・浜辺の歌

・ゴンドラの歌

・カチューシャの歌

・朧月夜

・東京節

・ペチカ

などがあったようです。

聞いてもらえれば分かる通り、いずれも西洋風の音楽ですね。

「東京節」なんか、そもそもアメリカの行進曲「ジョージア行進曲」の替え歌です。

つまり、この頃の日本ではすでに西洋音楽が広く人気だったことが分かります。

ちなみに、西洋風じゃない日本風の音楽はこんな感じ。

もう音楽の雰囲気がかなり違いますよね。

過渡期、1920年代

さあ、そんなわけで西洋音楽が広く普及していた大正初期。

ですが、このころ流行っていたのは西洋音楽だけではありません。

日本独自の「新民謡」という音楽も、同時に人気を博していました。

新民謡とは……

しん‐みんよう ‥ミンエウ 【新民謡】

〔名〕 古来の民謡に対して、大正年間(一九一二‐二六)以後に、新しく作詞・作曲された地方唄。

新民謡(しんみんよう)とは、大正期後半(1920年頃)から昭和期にかけて、地方自治体や地方の企業などの依頼によって、その土地の人が気軽に唄ったり踊ったりできて愛郷心を高めるため、またその地区の特徴・観光地・名産品などを全国にPRする目的で制作された歌曲。

というわけで、まとめると

「本当に歴史のある民謡じゃないけど、なんかそれっぽい雰囲気で新しく作ったご当地ソング」

ということです。

そして、「てるてる坊主」の作曲者である中山晋平も、なんと数多くの新民謡を残しています。

いくつか聞いてみましょう。

お、おお……

なんか、どれも非常に田舎っぽく、盆踊りで流れてそうですね。

実際、よくよく聞いてみても、これらの曲は西洋的ではなく、ちゃんと日本民謡のつくりになっています。

「浜辺の歌」とか「朧月夜」みたいなオシャレソングとこいつらが同じ時代に作曲されていたとは、どうも信じがたい……。

このように、新民謡は現代になってから新しく作られた、いわばエセ民謡みたいな存在です。

それどころか、

ただし内容的には上記のように民謡を限りなく模倣しているが、音楽的には必ずしも全てが民謡的であるとは限らない。…(中略)…行進曲調など洋楽を元にした流行歌と変わらないものも存在した。

とのことで、"民謡"と言っておきながら西洋音楽風のものもあった様子。

これらのことから想像すると、この1920年代あたりの時代は音楽的に相当カオスだったのでしょう。

西洋と日本の音楽がごっちゃくたになって、どちらも受容されていた時代というワケです。

「てるてる坊主」は日本音楽史の示準化石だ

ここまでで、「てるてる坊主」がいかにスゴイ歌か、分かっていただけたのではないでしょうか。

「てるてる坊主」は、ここまで話してきたようなカオスな歴史が1曲の中に凝縮されたヤバい曲です。

曲の前半は新民謡、後半は西洋音楽というナゾの構成になっているのですから。

西洋と日本があからさまに、それでいて自然に融合してしまった、日本音楽史のキメラが「てるてる坊主」だと言えるでしょう。

しかも、それが起こりえた時代は1920年代ごろの一時期だけです。

この時期を過ぎると、日本の音楽シーンは完全に西洋音楽の波に飲まれてしまい、もはや日本民謡っぽい曲をほとんど生み出さなくなってしまうのですから……。

私たちがよく知る「演歌」というジャンルは、まさにこの後の時代、日本民謡が西洋音楽に飲まれた結果できた新興ジャンルなのです。

・・・というわけで、最後に改めて「てるてる坊主」を聞いてみましょう。

できるだけ古いレコード音源を探してきましたので、じっくりと味わってみてください。

日本古来の民衆に根付いた、民謡音楽。

明治の開国と共になだれ込む、西洋の音楽。

そして、それらが百花繚乱の流行を見せるカオスの時代――。

やがて失われてしまった、日本古来の旋律。

いや~、日本音楽の栄枯盛衰が走馬灯のように駆け巡りますね。

これからは「てるてる坊主」、涙なしには聞けそうにありません。

まとめ

というわけで、最後にここまでのお話をスライド資料でまとめておきます。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

この記事を面白いと思っていただけた方は、投げ銭がわりにぜひ記事を購入していただけると嬉しいです!

また、SNSなどで記事を共有してくださるのも、同じくとても嬉しいです!

今後も色々と投稿していきますので、どうぞお楽しみに。

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?