話が脱線だらけの中原中也記念館往復記

こんにちは。銀野塔です。先日中原中也記念館に行ってきましたのでそのことについて。

*******

八月上旬某平日。たまにしかない、家事雑事を気にせず動ける&仕事が立て込んでない一日であった。私には明確な夏休みというのがないし、休みがあっても基本的に出不精でうちでごろごろしたい人なんだが、たまには夏休みらしいことをしたいじゃないかと思って、中原中也記念館へと日帰り一人旅をしてきた。

事前に行き方を調べておいた。私の場合JR新山口駅経由のアクセスになるのだが、そこを降りてからJR在来線の湯田温泉駅へ出てそこから徒歩10分か、バスで湯田温泉で徒歩すぐか。季節や天気の状況が悪くなければ、徒歩は苦にならないというかむしろ少しは歩きたい人間なのでJR経由をとったと思うが、なんせこの猛暑の夏である。バスで徒歩すぐの方をとることにした。往復の行程表を作ってスマホに入れておく。あんまり行き当たりばったりでは動きたくないタイプ。出かける前日、山口の予想最高気温が38℃というのを見てびびるが、まあ徒歩の距離はそんなにないから大丈夫だろうと思う。

JRから新幹線の乗り換えの時に昼ご飯に駅弁を買って新幹線内で食べようと思っていたが、乗り換えの時間がちょっとあったので駅構内のドトールでレモン塩カルビサンドとルイボスティー。行き当たりばったりで動きたくないタイプ宣言どこいった。

新幹線(往復ともこだま自由席。すいていた)から新山口駅に昼過ぎに降り立つ。そこそこ暑いがそこまでひどくない。バスの乗り場はわかりやすかった。バスの待合室はちょっと暑かったが持っていった扇子でまあしのげる程度。バスに揺られること20数分で湯田温泉のバス停。しかし列車に揺られるとかバスに揺られるとかいう表現はあるが新幹線に揺られるとは云わないな。なぜだ。

湯田温泉バス停に降り立つ。

暑い。

まさしく身の危険を感じる暑さである。あとから調べたら山口市の最高気温は38℃には行ってなかったが37℃は超えてたみたいだし、私が降りたときは一日の中で一番暑い時間帯でもあったわけで。考えてみればどちらかというと海寄りの地域にしか住んだことのない私。「これが盆地の暑さというものか……」と思い知った感じであった。

バス停の近くにきつねの郵便ポストがあった。

バスの窓からすでに中原中也記念館の位置は確認できていたのだが、バス停の近くにある案内板で、中原中也の詩碑もちょっとだけ歩けばあることに気づいた。行くことにした。行き当たりばったりで動きたくないタイプ宣言どこいったその二。

まあほんとに、徒歩ちょっとではあったんだけれど、そのちょっとのあいだもなるべく日陰を通って、もちろん日傘も差してるんだけれど、それでもやっぱり今日は歩く日じゃないわ、という暑さだった。でもなんとか詩碑までは行った。

で、そのすぐそばに山頭火の句碑もあるはずだったんだが、もう暑さでそのちょっとを行くのがいやになって、記念館の方に引き返す。ごめんよ山頭火。

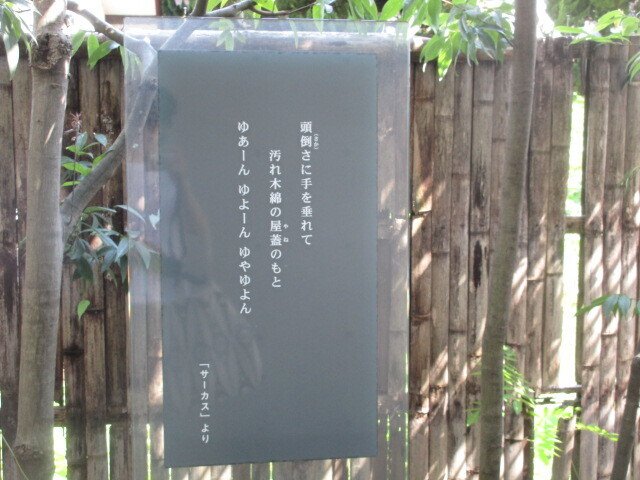

中原中也記念館はモダンな造り。建物の外にも中也の詩や詩のフレーズが展示してあったり。

で当然ここまで来るからには私は中也が好きなのである。いや正確に云えば中也の書いたものが好きだ。評伝なんか読む限りでは、中也は人間としてはなんかすごく面倒そう。SNSとかある時代だったら人に絡みまくったり炎上してたりしそう。とはいえ、そういう人だからああいう詩が生まれてくるんだろうなとも思うわけで。で、私は中也の詩が好きなんだけれど自分の詩歌の作風は全然方向性が違うわけで、それは私は中也みたいな無頼に徹する(?)ようなことができない小心者だからだろうと思っている。まあ作風の違い以前に実力の違いがあれなんだが。ていうか無頼という言葉は女性には一般にあまり使わないし、女性が「無頼」と云われるのはどういう状況だ。このへんにも見える男女のある種の非対称性。いやまあ別に本気で無頼な生き方がしたかったわけじゃなく、以前記事に書いたように高等遊民には憧れてるのだが、そこでも書いたように高等遊民も想定されるのはまず男性だよなあ。ずるいな。高等遊民といえば青山二郎だが、青山二郎も中也と関わりがあった一人で、青山二郎に献辞のある中也の詩もある。青山二郎は中原中也の『在りし日の歌』の装丁もしているし、私が古本で買った昭和26年の中原中也全集の装丁も青山二郎である。そしてその青山二郎は白洲正子の師でもあるわけだが、白洲正子は『いまなぜ青山二郎なのか』(新潮文庫)の中で、中也と小林秀雄との三角関係になった女性のことを書いている。白洲正子は青山二郎を経由して、その女性と知り合いになりその後どんなふうに暮らしているかを知ったわけだが、その描写はかなり辛辣である。しかしまあ、若い頃に中也と小林秀雄の三角関係に巻き込まれるとかいう経験をすると、その後の生き方は難しくなるだろうなあ、とちょっと気の毒になったりもする。ちなみに白洲正子の推察によると小林秀雄が中也の恋人を奪ったのは小林秀雄が中也を愛していたからだということで、そのへんの心理の考察も面白かったが述べてるときりがなくなるのでよしておこう。その当時の文士どうしの濃密な関係の中ではそういうこともあったのかもなあと思う。

話が全然中原中也記念館に辿り着かない。入館料は大人330円である。開催中の企画展は「中也とランボー、ヴェルレーヌ」。中也はランボー、ヴェルレーヌに多大な影響を受けているし翻訳もしたりしているしで、そういった関連原稿や資料や書籍などをいろいろ展示してあった。常設展としての中也の履歴を辿る展示も含めて、やはり肉筆を見るというのは感慨深い。肉筆の写真は見たことがあっても現物を前にするとやっぱり実在した中也がこの紙に手で書いたんだ、という実感がよりまざまざと湧く。という意味では、昨今、原稿が手書きじゃない人が圧倒的に多いと思うんだが将来の記念館には「肉筆」というものがあまり残らなくなるのかな、それもちょっとさびしいな。あと、中也の子どもの頃の習字がやたらうまいことも写真で見て知ってはいたが実物見ると本当にやたらうまい。字の上手下手はあまりわからない方なんだけれどうまいと思う。そんな習字を書いていた子どもの頃は「神童」で、でもそこから文学にふけり落第生となり放蕩の道を歩み小林秀雄と三角関係になったりもして早熟な詩才を発揮して幼い我が子を亡くして錯乱したりして若くして亡くなる中也。ほんと小説のような人生だよなあ。

しかしランボーとヴェルレーヌがテーマなのはいいとして、中也の日記の言葉として、展示の中にもあったけれど「世界に詩人はまだ三人しかをらぬ。/ヴエルレエヌ/ラムボオ/ラフォルグ/ほんとだ! 三人きり。」というのがあるんだが、ラフォルグはガン無視か。まあランボーとヴェルレーヌに比べればラフォルグはマイナーな存在だし、ランボーとヴェルレーヌは互いが恋愛関係にあったというインパクトもあるしな……。でも、私は三人ともに詳しいとか全部読んでるとかじゃないんだけれど、ラフォルグの詩わりと好きなのだ。特に堀口大學訳詩集『月下の一群』にある「最後の一つ手前の言葉」という詩が好きで。なんかこれはわりと中也っぽいと思う。といっても私は原詩で読んだわけではないので堀口大學の翻訳での口調がそう思わせるのかもしれないけれど。

ところでランボーとヴェルレーヌの恋愛関係と云えば、以前観た映画「太陽と月に背いて」を思い出す私。若き日のディカプリオがランボーを演じている。私この映画のディカプリオはいいなあと思っていて、特にヴェルレーヌから撃たれる直前のシーンの冷たい感じとか。でもそのディカプリオが出ているからという理由で観に行った「ロミオ+ジュリエット」、その中でのディカプリオは私にとって「何か違う」になっていた。ディカプリオ氏および映画のファンの方には申し訳ないが映画自体もなんかちょっと、と思った。ううむ。だがそれから歳月は流れて、その映画の音楽で滑った一人のフィギュアスケーターの少年に私がもののみごとに墜ちることなどその時点では予想するはずもない。

展示の話からどんどん逸れているが、記念館の空間としてはわりとコンパクトで、でもその中に結構濃密に展示がぎゅっと詰めてあった感じ。私はその一つ一つの詳細をしっかり見るというよりは、その総体としての雰囲気を味わってきた感じ。あと、中也や、中也と関係がある人々などの関連書籍や雑誌、記念館が過去に出した冊子などを読めるコーナーもあって、ううむ、ここがお散歩圏内なら時々来ていろいろ読みふけりたいぞ……。そのコーナーのテーブルは、天板のガラスの下に石が並べてあったりしてお洒落だったな。そこの棚に『月下の一群』の豪華本があるのを見つけてそれだけは引っ張り出してちょっとそこで坐って眺めさせてもらった。大正14年の初版本。すごく分厚い。新潮文庫の『月下の一群』しか持ってない身としては嬉しかった。で、上にも書いたラフォルグの「最期の一つ手前の言葉」を見てみたんだが、新潮文庫のとはちょっと言葉づかいが違う。版を変えたり文庫化したりする際に手入れしたんだろうな。言葉に関しては新潮文庫版の方がこなれていて好きかも。

館内に置いてあるフリーペーパーの類をもらったりして、あと受付でグッズを少し買う。欲しいなあと思うものはいろいろあったが、特に書籍系は重くなるし、あとから通販でもいいやと思って、ポストカードやクリアファイルを買うにとどめる。しかし私は中也の最後の詩の「四行詩」が好きで、その手書き原稿がプリントされたクリアファイルがあるのは嬉しかったな。あ、中也の帽子も売ってるんだよな。とはいえ今は入荷待ちらしいけれど。で、黒いハットかぶりがちで、人から「中也みたい」と云われたこともある私、デザイン的にも好きなので中也の帽子欲しくないわけないんだがお値段があれなのでまあ将来何かで金回りがよくなることがあったら考える。ないと思うけど。

ところで館内にあった、中也の最初の詩集『山羊の歌』ができるまでをすごろくにしたペーパー(上の写真にも少し写ってる)、これがなかなかえげつない。『山羊の歌』ができるまでは、いろいろあった――予約注文制にしようとしたら予約がちょっとしか集まらなかったため自費出版に切り替えるも、こだわりすぎて母からもらった費用が出版に辿り着く前に尽きるとか、いろいろな出版社に断られまくるとか、いったん決まった出版社の話が立ち消えになるとか――ことは知っていたんだが、すごろくにされるとなんかその紆余曲折ぶりがよりありありと迫ってくるというか。いや実際にすごろくやったわけじゃないんだけれど、すごろくのコマを読んでるだけでもなんか、うぐぐ、となるものが。出版社が決まって「3マス進む」になってでもその3マス先が、刊行に辿り着けず「6マス戻る」になってたりするんだわ。ほんとえげつない。でもその中也の詩がその後多くの人に認められたからこうやって記念館ですごろくになってたりするんだよなあ。

さて、グッズを買って記念館を出た私は、予定通り近くのういろう屋さんでういろうを買い(以前ひとからもらったことがあって上品な甘さでおいしかったので)、そして予定通り近くのガストで桃のパフェとドリンクバーのお茶で休憩する。そして予定していたバスに乗って新山口駅から夕方新幹線に乗って帰路につく。新幹線から乗り換えた在来線のJRが若干遅れて予定のバスに間に合うか(逃したら約1時間待ち)ちょっと焦ったがぎりぎり間に合った。

この一日、交通機関の中や休憩中に、私は〆切りの迫ったとある作品について頭の中で推敲していた。発想としてはわりとはっきりあったのだが、それをどういう構成にするかとか、どういう言葉を選ぶかとかでわりとああでもないこうでもないと行きつ戻りつした。中也にあやかれるといいなと思いつつ。特に「ここに入れるべき言葉がうまく浮かばない」ということで結構悩んだが、帰りの新幹線から乗り換えた在来線の中でやっと「これかな」という言葉が浮かんでなんとかまとまった。それが実際に出来としていいかどうかは別として、将来それを見返すことがあったときに「中原中也記念館の行き帰りにこれ考えたんだわ」ということは思い出すだろうなと思った。

で、帰り着いて夕食を食べてから、記憶を反芻しようと思って中原中也記念館のサイトを開いて気づいた。敷地内にあった「中也生誕の碑」を思いっきり見落としていた。それがあるのと違う方向から出入りしたからなあ。まあいいや。

とりあえず無事行ってこられてよかった。私の頭の中には「いつか行けたらいいなリスト」がそれなりにあるのだが、生来面倒くさがりだし体力気力経済力ないしスケジュール等もそんなに整わないわけで一向にリストが減ってゆかないのだった。立原道造記念館のように行かないうちになくなってしまったところもあるのだった。でもこれで中原中也記念館行きは達成した。よしよし。

湯田温泉の街はそういうわけでほとんど見てないのだが、温泉街らしく道の両側に旅館やホテルが立ち並ぶところだった。余裕があれば今度は温泉に泊まって……と普通は云うところなのだろうが、私は温泉にあまり興味がないのだった。お風呂入るのは好きなんだけれど長風呂ということは苦手なので、温泉にゆっくりつかって、とならないのである。でもまあ、気候のいいときにどこかに泊まって、湯田温泉周辺にある他の中也ゆかりの場所をぶらついたり、やはり中也ゆかりの長門峡まで足をのばしたりしてみたいと一応思っておこう。いや長門峡に行くなら中也ファンとしてはやはり冬か?

岩波文庫の中也訳『ランボオ詩集』もまた読み返そうと思う。