【配信書庫#5】この装丁がすごい!みんなが選ぶ好きな装丁の本【45冊】

親愛なる夜更かしのみなさま、こんばんは。

GAMABOOKS書店員の燈花ふゆです。

YouTube配信で紹介した本をまとめる「配信書庫」

第3回目の配信書庫は、2024年11月26日 / 12月17日 / 12月19日 / 12月26日の配信より、GAMABOOKSリスナーが選ぶ「好きな装丁の本」をご紹介します。

前置き|アンケートの実施とYouTube配信のアーカイブ紹介

2024年9月1日から9月30日にかけて「夏/夏休みに読みたいおすすめの本は何ですか?」アンケートを実施しました。

読書アンケート実施中📢✨

— 燈花ふゆ📘❄ (@fuyu_books) September 1, 2024

今回のテーマは「好きな”本の装丁”」

表紙買いしちゃった本、好きなデザイナーさんやイラストレーターさんの関わった本など「この装丁が好き!」という本を大募集🎨🩶

集まった本は後日配信でご紹介します。

〆切:9月30日

▼回答はこちらからhttps://t.co/FOfNXhKBwn

集まったのは合計45冊!

今回は「装丁」に注目しておすすめしたい本ということで、見て楽しい本、飾って嬉しい本たちがたくさん集まりました。

ご回答くださった皆さま、ありがとうございました!

◆YouTubeのアーカイブはこちら

それではさっそく「おすすめの装丁の本」をみていきましょう!

※各本に添えているコメントは、アンケート回答者の皆さまが送ってくれた推薦コメントです。私(燈花ふゆ)が作成した感想・コメントではございません。

本一覧

『空の名前』 高橋 健司

タイトルと散りばめられた美しい名前にときめいて、値段を見ずにレジに並ぶほど好きです。後日、親友も同じ事をしていたと知り、ますます好きになりました。

『崖の館』佐々木丸美

味戸ケイコさんの影を感じさせるイラストに惹かれ、こちらも値段を見ずにレジへ。今でも折に触れて読み返す宝物のような本です。

『ひょうひょう』ネルノダイスキ

私が好きな本の装丁は「ひょうひょう」(ネルノダイスキ著)です。

短編漫画なのですが装丁がとてもカッコイイのです。

金属板のようなヘアライン加工が前面に施されていて、只者ではないな…というオーラを感じます。

漫画の内容は、ポップな雰囲気がありながら悪夢のなかにいるようなとても不思議な漫画です。

全てのエピソードに、心地よい後味というか爽やかな余韻があるのがネルノダイスキさんの特徴です。

読み終えた後、この作者はどんな話を創作してもこの雰囲気からブレることは無いのだろうなと感じた瞬間、

この装丁の意味が分かりました。

「揺るがないもの、信念の強さ」を装丁で現わしてるな、と。

実はネルノさんが大学に在籍してしていた時から注目していたのですが、

思い返せばネルノダイスキさんが昔作られたアニメーション作品からずーっと一貫してました。

初の単行本で改めてそれを装丁で宣言するってとてもカッコイイなと思い推薦しました。

『愛なき世界』三浦しをん

兎に角キレイ!

静謐とした植物の表紙が良いですよね。

箔押しされたイチョウの葉やシロイヌナズナの種も見事で、つつつと表紙を撫でたくなるのです。

小説を読むとわかるのですが、実は表紙の情報量も凄い。

シロイヌナズナ、タネ、マイクロピペットやピンセット。

そこにある全てが物語と関係性を持っている。

つい撫でたくなる本「愛なき世界」です。

『ユージニア』 恩田陸

ブックデザイナー祖父江慎さんの仕事による、雰囲気が素晴らしすぎる装丁。

カバー裏面は写真になっており、表面はそれを透かして見せる作り。表紙を開くと最初の数ページが大胆にバラバラのサイズで裁断されており、この時点でもう独特の雰囲気が凄いのですが、この本のデザインの真髄は特殊な組版です。

ストーリーに合わせた不安感を煽るデザインになるよう、文字を通常と異なるところに置いたり、本文を1度だけ傾けてあったり…

未だにわたしの中では、これを超えるデザインの本には出会えていないと感じます。

『はてしない物語』 ミヒャエル・エンデ

小学生の頃に初めて読みましたが、作中に登場する本と全く同じ装丁になっているという仕掛けにびっくりしました。

現実とファンタジーの世界それぞれに関する記述を異なる活字の色にして、二つの世界の境目が溶け合うことを文字の色が混ざり合っていくことで表現するという秀逸なデザインも衝撃でした。

「本を読んだ人がその世界の中に入って冒険する」というストーリーを、ブックデザインを通して再現してくるなんて、こんなことができるのか…!ととても驚いたのを今でも鮮明に覚えています。

『宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人 世界があこがれた空の地図』

表紙の画像自体は16世紀のローマのフレスコ画らしいのですが、ロマンあふれるタイトルが秀逸で、表紙見かけたら絶対欲しくなるやーつ。

エドワード・ブルック=ヒッチング氏の著書は、他の本も原題から盛り盛りなタイトルの文字が相まってすごい雰囲気良いのでオススメです。

「愛書狂の本棚 異能と夢想が生んだ奇書・偽書・稀覯書」「世界奇想美術館 異端・怪作・贋作でめぐる裏の美術史」「世界をまどわせた地図 伝説と誤解が生んだ冒険の物語」「世界をおどらせた地図 欲望と蛮勇が生んだ冒険の物語」など

『アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険』宮田珠己

装丁が気に入って買った本。表紙と裏表紙一面に不思議な絵が描かれているだけでなく、見出しと最後にも絵巻がついている。内容は「東方旅行記」なる本を著したジョン・マンデヴィルの長男が、ローマ教皇の命令でキリスト教の国を探して東方世界を旅する話。「羊が木になっていたり、アマゾネスがいたり、奇想天外な国々を旅することになり、想定の絵にも意味があったことがわかる。それでも、不思議な絵なことにはかわりない。「東方旅行記」は架空の本と思っていたら実在する。しかも訳されている。付録の選書リストを見ると、他にも色々と読んでみたくなる本がいっぱいで、しばらく架空旅行ができそう。

時は中世ヨーロッパ。アジアに色々ひどい目に会っていた教皇さんは、東にあるという伝説のキリスト教国プレスター・ジョンの国に助力を求めるべく、アーサー・マンデヴィルを東へと遣いにだした……。内容は愉快で奇天烈な東方見聞録。内容は重たそうにみえて、実に軽やか。それに準じた装幀で、とてもバランス良く面白く、素敵だなと思いました。POP偽書?とでも評したら良いのか。安っぽくなく安っぽさを出すすごいバランス力。後光のような箔押し、花切れも金色、スピンもしっとりワインレッド、見返しは渋い鈍色。絵も神話に出てきそうなんだけど、なんだか可愛らしい。全体のデザインを担当している大島依堤亜さんは有名な方で、名のある映画のポスターやパンフレットを多数手掛けているそうです(ミッドサマーとか)。装幀のお題がでてから手に取った作品ですが、ジャケ買いも面白いなあと思わせてくれた良い出会いでした。

『世界のすべての朝は 特装版』:パスカル・キニャール

この本で初めて装丁を意識しました(現物を見つけたらぜひ触ってみてください)。この本と出会ったのはだいたい7年くらい前に双子のライオン堂で行われた読書会です。

『〈美しい本〉の文化誌 装幀百十年の系譜』:臼田捷治

印刷を藤原印刷、箔押しをコスモテックという「外れなし」のコラボレーション。めちゃくちゃ表紙の触り心地がいいです。

『本を贈る』

表紙のザラッとした触り心地が非常に良い本です。あと、かなり軽い。この本、実は刷ごとに表紙の色が変わっています(初版:赤、2刷:緑、3刷:橙)。印刷はもちろん(?)藤原印刷。

『書物変身譚』今福龍太

表紙の作りがすごい。とにかくすごくすごい

『特別展 「毒」 図録』

国立科学博物館と大阪市立自然史博物館で2022年から2023年に行われた特別展「毒」の図録です。これまでの図録のイメージと違い、本棚に並べても違和感のない作りです。薄茶色の表紙に枠は銀色の模様。柔らかい手触り。内容も、もちろん展覧会の内容をなぞるものですが、読み物としても楽しめるようになっています。

『AXIS』高田唯

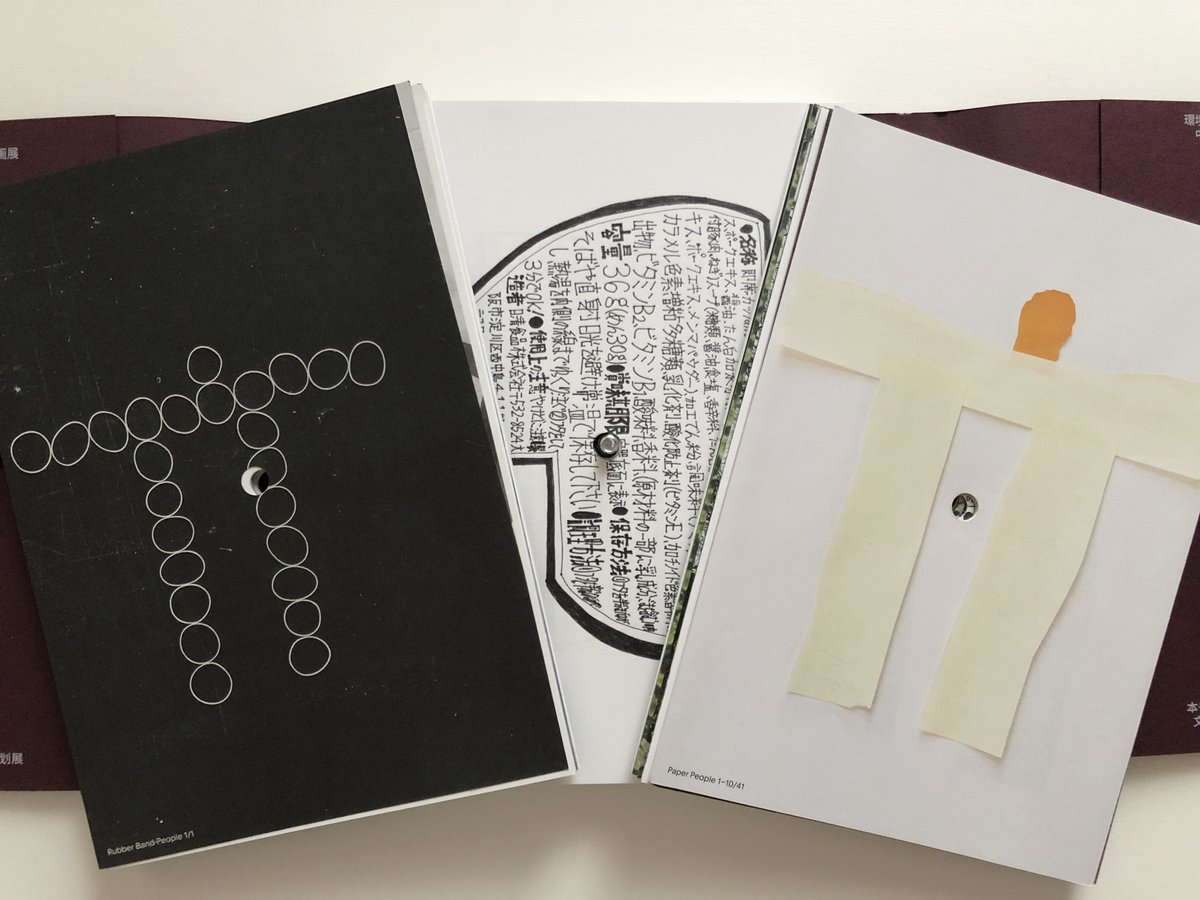

2022年にギンザ・グラフィック・ギャラリーで開催されたグラフィックデザイナー高田唯の展示の図録として刊行された書籍。全ページの真ん中に穴が貫通しており、特殊な金具で固定しただけという特殊な装丁の本である。内容は高田唯が東京造形大学の授業で講師をする中で生まれた実験的作品からデザイナーのインタビューまでさまざまな内容が一つの穴によってまとめられている。読む際は金具を外してページをバラバラにカードのように取り出して読む。読むためには全ページがバラバラになるため元に戻すのが困難な本でもある。

『遠慮深いうたた寝』小川洋子

装丁家・名久井直子さんが手がける本書は至ってシンプルな上製本である。カバーは光沢紙に光沢のあるPP(ビニールのフィルム)を貼ったものでそこに陶器の風合いの青色の装画が印刷されている。(装画は九谷焼による陶板画で上出惠悟さんによるもの)PPの質感と装画、カバーの丸みを帯びた背の様相が相待って本当に陶器のように見えるデザインに仕上がっている。本書は実にシンプルなアイデアで装丁に豊かさを与えている事例として非常に優れている。

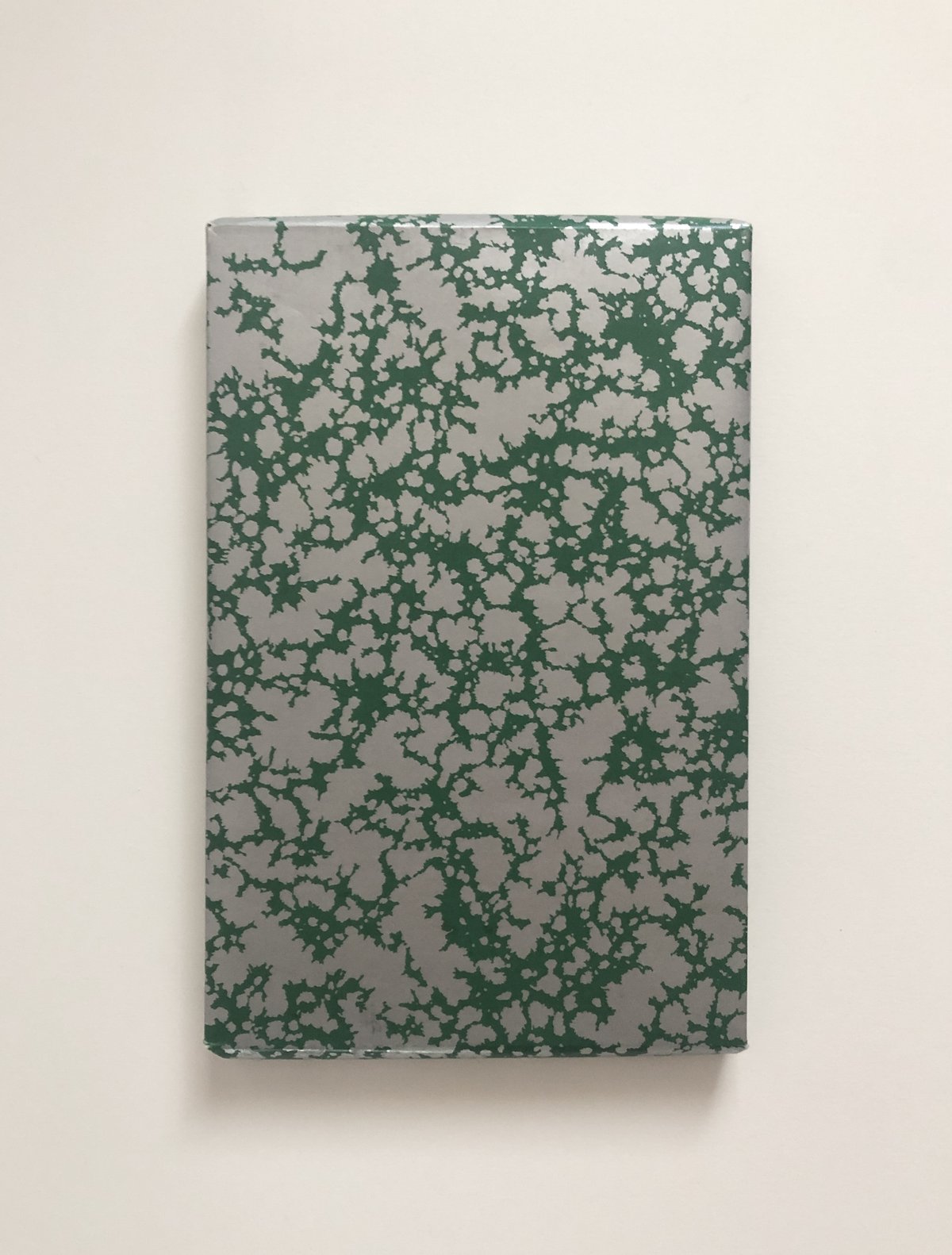

『野蛮と洗練 加守田章二の陶芸』菊池寛実記念 智美術館

菊池寛実記念 智美術館で開催された同名の展示の図録。装丁はグラフィックデザイナー菊地敦己(きくちあつき)。本書は一見すると普通の箱入りの上製本である。箱は茶色い厚紙に黒一色で上下に分かれたレイアウト。表紙は加守田章二の陶芸を思わせる赤緑白の模様に金色の箔で題字を印字している。写真のある前半は微塗工紙(光沢紙と違って印刷してもテラテラせずに紙の質感を残せる塗工紙)を使用、後半の作品リストなど文字情報のみのページには普通の本文用紙を使いページ用途によって紙替えを行っている。本書において菊地はデザインだけでなく編集も自ら担当している。書体の選定から写真のセレクト、紙選びまで隅々まで行き渡った菊地の美学は無駄がなく完成度の高い装丁を実現している。またそれを実現している印刷も山田写真製版の名ディレクター熊倉桂三(くまくらかつみ)が担当。その完成度が見込まれ2020年には本書の装丁が第22回亀倉雄策賞を受賞した。

『Bacon Ice Cream(台湾版)』奥山由之

本書には日本版と台湾版があります。日本版はわりかし普通の写真集なのですが原點出版UNI-BOOKから出されている台湾版が非常に特殊な装丁になっています。表紙、裏表紙がただの一枚ではなく中綴じの薄い写真集になっています。そこに糸かがり綴じの本文が挟み込まれているという特殊な形態です。デザイナーは台湾のグラフィックデザイナーアーロン・ニエが担当。日本版は服部一成(はっとりかずなり)が担当しています。日本版と比較しながら読むのも面白いと思います。

『OMOIDE IN MY HEAD 』森千裕

複数の書体を組み合わせるような使い方や作品に振り分けられた大きな番号など、服部一成節と森千豊田市美術館で2017年に開催された森千裕の個展の図録。箱に中綴じのステートメントブックと糸かがり綴じの作品集が封入された非常に豪華な図録。展示のアートディレクションから図録のデザインまでグラフィックデザイナーの服部一成が担当している。裕作品がよくマッチした図録となっている。

『絵画の教科書』日本文教出版

中身は至って普通の絵画用語解説辞典であるが表紙がビニールになっており自転車や警備員さんの服などに使用される反射素材によって包まれている。帯や題字の蛍光色もビビットで非常に斬新なデザイン。印刷会社GRAPHの北川一成がデザインを担当。ビニール素材が他の本に引っ付き、他の本を傷つけるのが難点。

『木の中に森が見える』立花文穂 SHISEIDO LA BEAUTE

私が所持する本の中でも最も高額な本の一つです。立花文穂は本をテーマに作品を発表するデザイナー兼アーティストで、ときには自身の手で製本なども行います。本書は青山とパリで開催された同名の展示の図録で、紙につつまれた木箱の中に和綴の写真集が封入されているという非常に豪華な仕様になっています。写真だけでなく、活版による実験的作品や実際のプリントなども挟み込まれていて立花文穂の紙への愛を感じさせてくれる一冊となっています。

『SUPER DUPER PAPER DRIVER』佐々木俊

最果タヒの装丁などで知られるグラフィックデザイナー佐々木俊が発行しているzine。車をテーマにしたさまざまなグラフィックが一冊にまとまった本書の特徴はズバリ印刷方式。通常の書籍はオフセット印刷やオンデマンド印刷を使用したものが大半だが、本書は理想化学工業株式会社が出すリソグラフによって印刷されている。学校のプリントなどに使われることが多いリソグラフであるが、zineブームと共に世界に進出。今では世界各国にリソグラフの熱狂的なファンがいる。zineブームの再来により日本でもリソ専門の印刷業者が増えつつあり、本書はその一つであるHAND SAW PRESSさんで印刷されている。

『Kangchenjunga』石川直樹

渋谷パルコにある美術手帖の運営するギャラリーOILにて2020年に開催された展覧会PARALLEL ARCHEOLOGYの図録です。37ページの本冊子はページごとに5~10枚程度の写真が実際に糊付けされて構成されているという脅威の冊子です。しかもその糊付けは参加作家が実際に手作業で行なっているということ。あまりにも脅威的な内容ですがだからこそ唯一無二の完成度を誇る装丁になっています。100部限定で予約販売がされましたが手作業のため実際の発売は延長に延長。購入してから手に入れるまで長い時間待たされた本でもあります。

『PARALLEL ARCHEOLOGY 』 BIEN、Lucas、Out of museum(Makoto Kobayashi)

渋谷パルコにある美術手帖の運営するギャラリーOILにて2020年に開催された展覧会PARALLEL ARCHEOLOGYの図録です。37ページの本冊子はページごとに5~10枚程度の写真が実際に糊付けされて構成されているという脅威の冊子です。しかもその糊付けは参加作家が実際に手作業で行なっているということ。あまりにも脅威的な内容ですがだからこそ唯一無二の完成度を誇る装丁になっています。100部限定で予約販売がされましたが手作業のため実際の発売は延長に延長。購入してから手に入れるまで長い時間待たされた本でもあります。

『足摺り水族館』panpanya

現物を見てもらえれば間違いなく”一目でわかる”良さのある装丁です。

『象の消失』村上春樹

半透明のプラスチックカラーと鮮やかなイエローがすごいきれいで好きな装丁です。※まだ読んでません

『ポケット六法 令和6年版 特装版』

法律の専門書を発行している有斐閣(ゆうひかく)という出版社があります。

ここの商品『ポケット六法』は、多数の法律の中から頻繁に使うものだけを集めた法律集で、実務家にも学生にも使われているロングセラーと言えるでしょう。

これが、あるひとつの間違いをきっかけに大きく路線を変えていくことになろうとは、誰が想像できたでしょうか。

タイトルを読み間違えたのです。「ろけっとぽっぽー」と。

このような間違いはよくあると思いますが、この時はたまたま「ロケットをアタマの上に乗せた鳩(ぽっぽー)」を連想した人がいました。そしてそれを絵にしたところ、可愛く仕上がってしまったのです。

ろけっとぽっぽーは、グッズになり、会社のホームページの顔になり、そしてついに装丁にまで入り込んでしましました。

まだ手元にありませんが、今月(9月)発売予定の「令和7年版 特装版」では、箔押しされたぽっぽーが見られるというので、今から楽しみにしています。

『光と私語』𠮷田恭大

店頭でみつけて装丁にひとめぼれして買いました。コデックス装というそうですが背綴じ部分がむき出しなハードカバーでその上に透明プラスチックのカバーがかかっていて、ガラス張りの現代建築みたいなカッコよさがあります。それでいてなんと文庫サイズ。

中のデザインも凝っていて、見開きごとに違うレイアウトで短歌が配置されています。

本棚から手に取ってページをぱらぱらするだけでうれしくなってしまう一冊です!

『重力ピエロ』伊坂幸太郎

新潮社から出ている伊坂さんの著作のほとんどを三谷龍二(みたにりゅうじ)さんが手がけられています。本屋で一度は目にしたことがあるはず。粘土や彫刻のようなこの世界観は一見地味ですが、なぜか記憶に残るので不思議です。

『マルドゥック・スクランブル』冲方 丁

本を表紙で選んだのはこれが人生で最初かもしれません。高校生の時に書店で平積みされてるのを見かけ、表紙のパワーに惹きつけられて手に取り数ページ読んでそのままレジに行きました。モノクロで描かれた主人公と原色に近い背景との対比が退廃的な感じと暴力性を感じさせましたがまさにそういった内容で、今でこそ歴史モノを執筆しているイメージのある冲方丁先生の若かりしころのギラギラしたエネルギーとすでに名を轟かせていた寺田克也先生の迫力ある絵が合わさって生まれた傑作本だと思います。後に完全版として書き直され、表紙も新しくなっていますが元の方が私は好みです。

『完訳クラシック 赤毛のアン』

表紙やカバーが布風な加工がされてて、手触りが良いので好きです。

『INHERIT VICE』トマス・ピンチョン

コメントなし

『愛の小包』うちだけいぞう

コメントなし

『法則の法則』一条真也

コメントなし

『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』ウンベルト・エーコ-&ジャン=クロード・カリエール

本は基本タイトルと内容で買う派なので、装丁で惹かれるというのは古書でたまに位ですが、新刊書で文字通り装丁で購入を決めたのがこの本でした。天地小口の三方は青色で染められ、カバーのベースは黒、中央に古書のようなシルエットを配置してタイトルは銀色と年代物の古書のような雰囲気を持つこの本に一目惚れして購入を決めた事を今も思い出します。装丁は言うに及ばずですが、内容も本好きにはたまらないもので、今も私にとって宝物の一冊です。

『現代民俗学入門』島村 恭則 編

特別装丁版なので

表紙で買った本と言えばこれです.民俗学はめぐるさんの配信をたまに見る程度の興味だったのですが,zinbei先生の表紙とあって買ってしまいました.

『村上海賊の娘』 和田竜

縦書きのタイトルがインパクトを与え、イラストで描かれた背中が主人公のカッコよさをものがたる!!カッコよさにつられて買ってしまうのも納得。

最高にカッコイイ装丁だと思います。もちろん物語も面白いですから読まれていない方は読んでみて下さい。

『小説の小説』似鳥 鶏

私の好きな漫画家のあらゐけいいちさんの絵柄ですごくかわいくて好きです。それと、カバーの裏にも小説が書かれていて、開き方によっても内容が変わったり仕掛けがすごいと思い選びました。

『ドードー鳥と孤独鳥』川端裕人

「ドードー鳥(どり)と孤独鳥(こどくどり)」は、絶滅した鳥や動物を題材に、幼少期の主人公が幼馴染と心を通わせ、そしてある時音信不通になるものの、成人して再会を果たすストーリーの長編小説です。

この本、まず何といっても函入りでカッコいい!そして表紙や本文に挟まれる絶滅した鳥・動物たちの図版が図鑑や博物館の展示さながらで美しいです。本編で絶滅鳥は主人公たちの内面を象徴する重要な役割を果たしますが、この本の数多くの美しい図版の装丁は、製作者が絶滅鳥や登場人物を大切に想って気持ちを込めているようで、見ているだけでも温かい気持ちになれます。

また、出版が国書刊行会で高価なイメージがありますが、定価2,970円も入手しやすくとてもありがたいです。最初は電子書籍で読みましたが図版の美しさに紙の本を追加購入しました。著者の川端裕人さんは元々ドードーを調べていたノンフィクションライターさんですが、この小説にかける想いの伝わってくる素敵な本です。

※国書刊行会の公式noteで装幀制作小話が公開されています!

https://note.com/kokushokankokai/n/n68abebaa1807

『推し、燃ゆ』宇佐見りん

第164回芥川賞受賞作である本作。いわゆる四六判ハードカバーと呼ばれるサイズの単行本がだいたい縦19㎝×横14なのに対し、この本はだいたい縦19㎝×横12.5㎝、そう、ちょっとだけ細いのです。この少しの差で本の見た目がすごくコンパクトになったように見えるのです。

ピンクのかわいらしい表紙をめくると深い青が現れるのですが、これは作中で主人公が推しているアイドルのメンバーカラーでもあるのです。

芥川賞発表当時、私は書店で働いていたのですが、この本めちゃくちゃ女子中高生が買っていきました。この本が読まれて学生さんの本棚に収まっている様子を想像するとすごくいいことだと思いましたし、現物としての本の魅力を体現した1冊になっていると思いました。文庫本は統一されたデザインになってしまっているため、単行本でしか味わえない醍醐味です。

『海の歴史 』ジャック・アタリ

色は海の綺麗な層構造で、筆で付けたような波模様がついており、海を本の形にしたような装丁がとても気に入っています

『世界のかけら図鑑』古河 郁

不思議可愛い雰囲気と、少しときめくような好奇心を刺激された表紙でした。

一度手に取って戻したのに、いつのまにかレジに持っていってしまっていた一冊です。

『ALICE´S IN WONDERLAND : A Journey in Virtual Reality』

不思議の国のアリスを原書で読んでみたいね,という話になった時にネットで見つけました.表紙のインパクトで買ってしまいましたが,まだちょっとしか読めてないです.

『彗星を追うヴァンパイア』河野 裕

表紙のイラストだけで読みたいと思ったので選びました、自分にはこの彗星とヴァンパイアの構図が最高に刺さります

『蛇の棲む水たまり』文:梨木香歩 器:鹿児島睦(燈花ふゆ選)

本屋さんで表紙に一目ぼれして購入しました。深緑の表紙がくりぬかれた向こうに丸く配置された花の絵が浮かんでいる様子が、まさに森の中の水たまりをのぞき込んでいるみたいでとても惚れ惚れする表紙です。

陶器好きの私としては陶芸家の鹿児島睦さんの作品をもとに梨木香歩さんが物語を書いたという内容もとても刺さりました。絵本の中にでてくる器も素敵で、ぜひ実物をみてほしい一冊です。

愛蔵版『絵のない絵本』 ハンス・クリスチャン・アンデルセン(燈花ふゆ選)

愛蔵版っていう三文字、大好きです。月がぼんやり浮かぶ青いカバーを外すと子供部屋のようなかわいらしい装飾が施された表紙に変わります。空に浮かぶ月の黄色が、絵描きがいる部屋の壁の色でできているという仕組みが絵のない絵本の物語にとてもマッチしていて素敵。

この本が本棚に並んでいるときめきを味わえるのはとても贅沢だなと思います。

後書き|まとめと感想

アンケートにご回答くださった皆様、ありがとうございました!

今回のアンケートのテーマは「好きな装丁の本」ということで、中身や物語の面白さは全く関係なく、なぜその表紙が好きか、その表紙に惹かれたのかという観点から本を選んでいただきました。

今回も沢山素敵な本が集まりましたね。

「装丁」と一言で言ってもイラストが好きな方、本の色が好きな方、紙の手触りや大きさがお気に入りの方など皆さんそれぞれ注目するポイントが違ってとても興味深かったです。

わたしは普段から本は表紙買いする方なので、素敵な装丁の本をたくさん知れて個人的にも満足しています。もっと素敵な装丁の本を知りたい気持ちもありますが、それはまた別の機会に。

ちなみに私は表紙買いをするときは服屋さんで素敵な服を買ったり雑貨屋で小物を選ぶ感覚と似たような感覚で本を選んでいて、可愛い~!と思ったイラストやデザインの本を買いがちです。

表紙が素敵な本が本棚にあるとついテンション上がっちゃいますよね。

今回の記事で気になった気になった本があったらぜひ手に取って、本棚を盛り上げていきましょう!

それではまた次の記事でお会いしましょう~!!

この記事が面白かったらYouTubeのチャンネル登録もよろしくお願いいたします🎨