【エッセイ】努力、友情、敗北。吉森みき男が伝えたかったこと

2021年4月4日、とある女性アスリートがインタビューで語ったある言葉に世間はちょっとした騒ぎになった。いや、この書き方は適切ではない。そのアスリートが語った内容は競技直後のインタビューとしてはいたって普通だった。常識外れの問題発言など一切なかったのだ。彼女の名前は池江璃花子。彼女はただ「努力は必ず報われるんだなんていうふうに思いました」と語っただけなのだ。

ではなぜ彼女の言葉が騒動を巻き起こしたのだろう? まず彼女、池江璃花子は2000年生まれの、若くて有能な水泳選手であった。小学生の頃からすでに非凡な才能の片鱗を見せ、中学三年生で日本代表入りをし、高校三年の時のアジア大会では金メダル6個を獲得するという偉業を成し遂げる。しかし翌年に白血病に掛かっていたことが発覚し、長期休養に入る。東京オリンピックでの活躍が期待されていただけに、この競技からの離脱は周囲以上に本人にとってもショックだったろうことは容易に想像できる。しかし病気からの回復が順調に進み、東京オリンピックが一年延期されたことでリレーメンバーとしてオリンピックに出場を果たした。この彼女のインタビューは復帰途上の代表選考レースに出場し、見事そのレースに勝利した直後に行われたものだ。白血病という難病を克服し、競技復帰を果たし、見事選考レースに勝利したのだから本人としたって感慨深かったに違いない。努力は必ず報われる、その言葉を口にするのに彼女ほど相応しいアスリートはいないだろう、そう、個人的にも私はそう思うのだが、なぜ世間はざわついたのか? それもはっきりと分かる。彼女は勝利した、しかしそこには敗者もいたのだ。ではその敗者たちは努力をしなかったのだろうか?

もちろんそんなことはないだろう。いや決勝に残った選手たちの中には「まさかここまで来れるとは思わなかった。決勝レースは7位だったけど、大満足だ」という選手もいたかもしれない。しかし、ほとんどの選手は当然、選考レースに勝ってオリンピック出場を目指し、夢見ていたことだろう。池江選手に破れた中には、彼女よりももっと激しく、身も心も捧げるほどの努力を積み重ねた選手もいたはずだ。たしかに池江璃花子は勝った。しかし彼女が一番努力をしたかどうかなど、誰が解るのか? 誰が「一番努力したのはこの選手だ」と判定するのか?

残念ながらそれを判定してくれる人物、機関は存在しない。日本水泳連盟はただレースが公平に行われるように手配し、一番早くゴール板にタッチした選手を認定するだけである。勝者と敗者を決めて表彰し、世間に公表するだけだ。誰が努力したかどうかなど、まったくどうでもいいことなのだ。極端な話、たとえ池江選手が練習をいっさい拒否し、コーチや監督の言葉をまったく耳に入れない問題児だったとしても、レースに勝ちさえすれば「はい、選考レースで勝ったからオリンピックに出ていいよ」と言うしかないのである。厳しい勝負の世界なのだ。努力の量など、誰も評価してくれないのである。

では、努力をすることは無駄なのだろうか? それも難しい話だ。もちろん池江選手も、子供の頃から注目されていた天才だが、血のにじむような練習に耐えて、さらには病気にも克服するなど試練を乗り越えてレースに勝ったわけだし、一般人には計り知れないほどの努力をしてきたのだろう。しかしニュースで彼女の言葉を聞いた程度のネットユーザーたちの反応はネガティブな声が多かった。いや、妬み嫉みの感情を爆発させた、と言ったほうがいいくらいの激しさだった。「努力は必ず報われるんだなんていうふうに思いました」という言葉の裏側の意味を読み取ったのだ。まるで「いつも負けてばかりのあなたたちって、努力なんてなにもしてないのね」と言われたような気分だったのだろう。(もちろん池江選手はそんなことは言ってない)。

果たして努力は報われるのだろうか? 努力をすれば、その分だけ対価として報酬や栄誉や名声やお金が手に入るのだろうか? スポーツに限った話ではない。毎日5時間6時間勉強すれば志望校に合格するのだろうか? 歌やダンスのレッスンに血のにじむような努力を重ねればジャニーズ事務所に入って大人気アイドルになれるのだろうか? 残念ながらそれは誰にも解らない。そう、「努力をすれば報われるのか、報われないのか?」という問題は、「戦争はなぜなくならないのか?」とか「人間が生きる意味とはなんだ?」といったのと同じくらいに難しく、簡単には答えが見つからない難問なのである。

そんなわけで本題である。そんな「努力は報われるのか?」というテーマで漫画を書き続けた一人の漫画家のことが、私は子供の頃、大好きだった、という話である。タイトルにもある吉森みき男である。最近の若い人はまったく知らないであろう。彼はいわゆる消えた漫画家であり、一時期はそこそこ売れていたが次第にヒット作に恵まれなくなり、漫画業界からフェードアウトしていったよくいる漫画家の一人である。代表作として『ライパチくん』や『しまっていこうぜ!』があり、少年野球漫画を主に書いていた。世代的には私のような50代や40代後半でないともう覚えている人はいないだろう。

最近でもWBCなどで野球界が盛り上がっていたが、私が子供の頃はそんなものじゃなかった。毎日、夜のテレビでは野球のナイターをゴールデンタイムで生中継していたし、とにかく一年の半分は野球野球で世間の話題を独占していた。そんなわけだから漫画雑誌の中にも野球漫画は大きなウェイトを占めていた。『巨人の星』や『ドカベン』などは有名だが、吉森みき男もそんな野球漫画界の片隅にいた一人であった。

野球漫画と一言で言っても、まず大きく二つの種類に分けられるのではないだろうか? 荒唐無稽系と、リアリズム系の二つである。荒唐無稽系とはいわゆる魔球が出てくる野球漫画だ。巨人の星の大リーグボール1号2号3号など、物理的にありえるわけがない。しかし漫画など所詮エンターテイメントなので読者を納得させてしまえば、消える魔球もバットを避ける魔球も存在していいのである。その対極にリアリズム系の野球漫画があるわけだが、こちらで有名なのは『キャプテン』や『プレイボール』を世に送り出した、ちばあきおであろう。吉森みき男もそれと同系統の、純粋で、土にまみれながらひたむきに野球に取り組む少年たちの姿を描いていた。

そうなのだ、少年たちの野球漫画をリアリズム的に描いていた漫画家としてまっさきに名前が上がるのはちばあきおではないだろうか? 実際にキャプテンやプレイボールなどは連載が終わって何十年も経つのに愛蔵版が書店に並んでいたりする。吉森みき男の『しまっていこうぜ!』だって、それくらいの名作だよなあ、こちらにも少しはスポットがあたってもいいじゃないか? というような思いで今回、私はこんなエッセイを書いているわけである。

そんなわけで『しまっていこうぜ!』である。主人公は普通の中学二年生、特に取り柄のない沢村大介だ。しかし野球とは無関係に過ごしていた彼だが、ある日、とてつもない強肩とコントロールの持ち主であることが判明し、半ば強引に野球部に入ることになり、次第にチームのエースピッチャーとして活躍していくことになる。

いきなり話は脱線するが、『頭文字D』は日本国内はもちろん世界的にヒットとなった、しげの秀一による自動車レースを題材にした漫画である。主人公の藤原拓海が公道レースの世界でライバルたちと戦っていく過程を描いたカーアクション漫画だが、実は香港や台湾と言った中華圏でもヒットし、実際に実写映画が2005年に主に中華圏の監督や若手俳優を中心に起用して作られている。その時の雑誌のインタビューで、監督か俳優の誰かが答えていたのだが、「主人公の拓海がもの凄い実力の持ち主なのに、本人はそれに無自覚なのが、武侠小説の主人公によくあるパターンなので、それが中華圏でヒットした要因ではないか」と語っていたのを読んだ記憶があるのだ。つまり「俺って強かったんだ、へー、知らなかったよ」という少年漫画でよくあるアレは、世界的にも普通に使われていたお決まりの筋書きなのだ。そして『しまっていこうぜ!』の導入部もそんな黄金パターンからはじまっていくわけである。

沢村大介は無自覚にも強肩の持ち主であり、三年生のエースピッチャーを補佐するサブのピッチャーに抜擢される。しかし、中学二年まで野球とは縁遠く過ごしてきたため、守備や打撃の能力はほとんどなく、いや、それどころか野球のルールさえよく分かっていない。そんな沢村をつきっきりで指導してくれるのが、下級生のキャッチャー、池田くん(通称チビ)である。沢村は彼から野球をイチから仕込まれ、守備やバッティングも向上する。最初は豪速球しか取り柄がなかった沢村だが、やがてハンディも克服し、チームにも溶け込んでいく。さらには三年生が卒業していくと、チームの中心選手となり、エースとしてさらに活躍していくことになる。

と、こんな大雑把なあらすじを聞かされると、「なるほど、となると沢村は中学高校とエースピッチャーとして活躍して、やがてはプロ野球選手になっていくんだろうなあ」と思う人がいるかもしれない。しかし、それが違うのだ。『しまっていこうぜ!』という野球漫画はあくまでよくある中学生の目線で、中学生たちの日常と野球をめぐる日々の世界を描いているだけである。時代背景が昭和40年代、50年代といったところなので、今の常識からすると古臭い面はある。例えば、練習中に水を飲むのは厳禁だ、とかだ。少年向けの漫画なのでヒロインとして病弱な少女(かわいい)が配置されていたりと、それなりのケレン味はあるのだが、魔球も出てこないし、荒唐無稽な展開とは一線を画している。それどころか、沢村のチームの中学(東三中、というあまりにも没個性的な校名である。東京の下町のどこか、という設定なのだ)は、トーナメントをある程度までは勝ち進むのだが、いつも最後は負けてしまうのである。

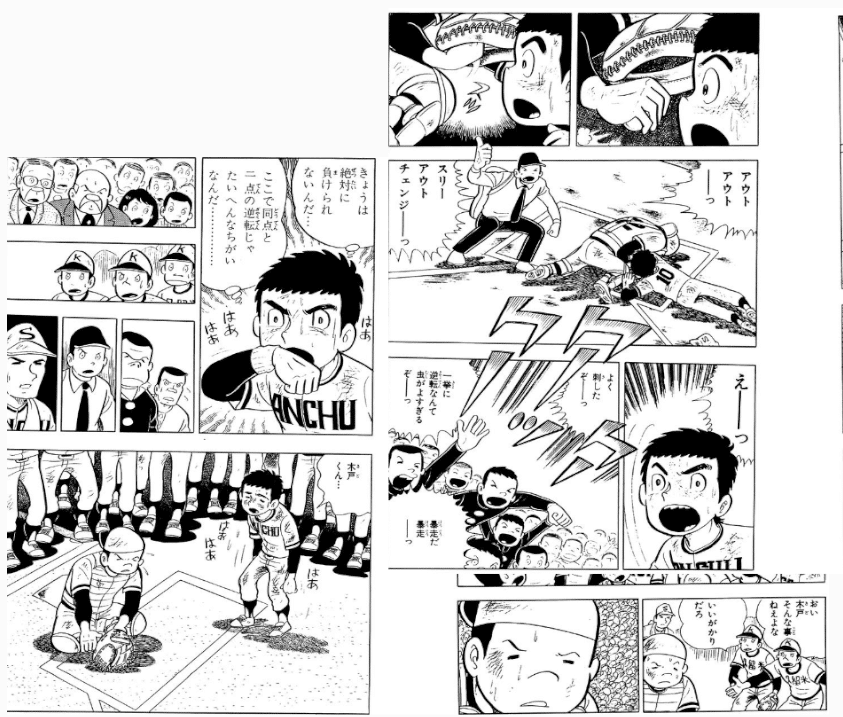

努力、友情、勝利。これは「少年ジャンプ」が掲げている子どもたちが好きな言葉の上位三つだ。アンケートにより採用され、以後、少年ジャンプに掲載される漫画の根底にあるテーマとなった。努力をし、友情を深め、そして最後には勝利する。それが子供にウケる三大要素だから、これらを含んだ漫画ではないとヒットしない、とまで言われた。しかし『しまっていこうぜ!』の掲載誌はジャンプではなく「少年チャンピオン」である。チャンピオンの野球漫画といえば『ドカベン』だ。山田や岩鬼、里中たちの明訓高校が神奈川地区を勝ち上がり、毎回のように甲子園大会で優勝するのを尻目に、東三中はいつもいいところで敗退する。(ちなみのこの二作の連載時期は1970年代の後半と、ほとんど被っている)。山田や里中が高校生ながら全国的な知名度を博し、プロのスカウトにも注目される存在であるのとは、大違いの地味な野球漫画なのだ。

とはいうものの、負けるだけの野球漫画ではいくらなんでも週刊連載など無理である。沢村率いる東三中は常にいいところまで勝ち進むものの、最後の最後で負けてしまう、そんなパターンが多いのだ。チームのみんなで苦しんで勝利し、カタルシスを爆発させるのは都大会優勝を遂げるところぐらいで、その後に進んだ関東大会では決勝まで勝ち進み、優勝候補の強豪校に食い下がるものの、負けてしまう。あと一歩、力及ばず苦渋を飲むことになる。それが野球漫画『しまっていこうぜ!』の本筋である。

しかし中学生の野球漫画をリアリズムに描くなら、そうするしかないのではないだろうか? 『ドカベン』に魔球は出てこないが、毎回のように甲子園で優勝してしまう明訓高校がおかしいのである。高校生の夏の大会を例にすればそれはよく解るはずだ。高校生の野球部員なら、夏の全国大会の県予選には必ず参加するだろう。そして県予選も本大会と同じくトーナメントで行われるので、一回戦で全国の高校球児の半分はそこで敗者になる。県予選を勝ち抜き本大会に進出するのは、わずか一校である。阪神甲子園球場で行われる本大会でも、トーナメントで対戦するから、半分ずつの学校が敗退していく。最後に優勝するのは一校だけだ。(当たり前だ!) つまり、毎年、わずか一校を除いて、日本全国のほとんどの高校球児は敗者になるしかないのだ。野球に限らず、どんなスポーツでも圧倒的多数の選手、チームが敗者になり、勝って喜ぶほんのひと握りの勝者を指を咥えて見るしかない。われわれのほとんど多くの者は、負けて無様にすごすごと引き下がることが運命づけられている、と言ったら言い過ぎだとしても、勝負のステージに上がる限りそんな残酷な運命を受け入れなければならない。

そうなれば、最初の問題、「努力は報われるのか?」という問いかけが大きくそびえ立つ。いくら努力をしたところでわれわれの大部分は敗者になるしかないのである。だったら努力なんて無駄なのでは? 話はまた脱線するが、今から20年近く前、私はNHKで放送されていた『アクターズ・スタジオ・インタビュー』というアメリカのトーク番組をよく見ていた。アメリカの映画演劇界で活躍するスターをスタジオに呼び、生い立ちや飛躍のきっかけや演技論などを質問していく番組だった。その収録は、演技を指導する学校のステージで俳優を目指す生徒たちを前に行われていたので、番組の最後にスターたちは必ずと言っていいほどこんなことを言うのである。「諦めなければいつか夢は叶う。だからみなさんも夢を追い続けて」とかなんとか。しかし毎週のようにそれを見ながら私はこんな風に毒づいていた。「そりゃあ、あなたは夢がたまたま叶ったからそう言っているんでしょ」と。スターたちも最初からスターではない。まだ無名だった頃、彼らと横に並んでいた別の誰かもいたはずだが、スターになれなかった彼らは努力をしなかったわけではない。たまたま夢を叶えたひと握りが「努力をすれば夢はいつか叶う」とか言っているだけ、いや、こんな考えは決してひねくれているわけではないく、スターたちより遥かに才能はあったのに埋もれていった誰か、挫折していった誰かは山のようにいたはずである。運命のめぐり合わせや、偶然や、えこひいきや、環境の違いが、成功者と負け犬を分けてしまうのだ。「努力した者が全て報われるとは限らん。しかし・・・、成功したものは皆すべからく努力しておる!」なんて言葉に騙されてはいけない。

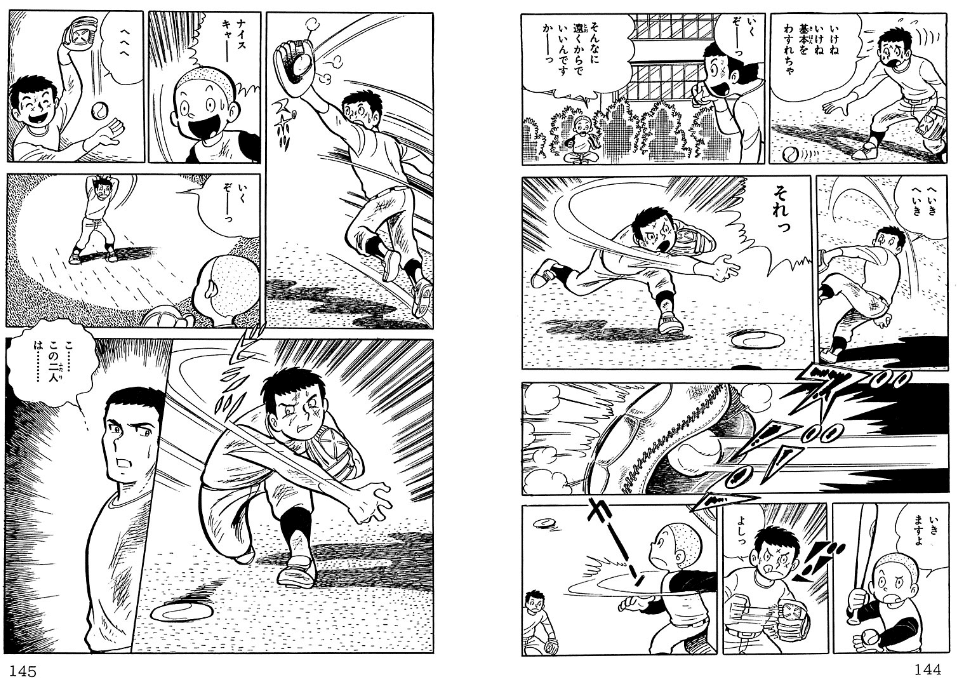

『しまっていこうぜ!』でも沢村たちはいつも必ず敗者となる。しかしそんな彼らが野球を辞めてしまうことはない。普通の中学生として暮らしていくだけである。なので作者の吉森みき男は「誰でもいつか必ず敗者になる。努力が報われるとは限らない。負けた時にどうやって生きてていくか? それが肝心だ」と読者に伝えようとしたのではないか? それはあまりにも安易な決めつけだが、私が『しまっていこうぜ!』の中で強烈に記憶に残っている一場面があるので紹介したい。沢村がまだ二年生の都大会の一回戦、塁上の沢村は味方のヒットで三塁をまわり、ホームベース上できわどいクロスプレーとなる。相手チームの捕手と激突するのだが、彼はボールを落とす、しかしすぐさま拾う。そんな場面は審判の死角だったので、アウトを宣告される。しかし沢村は食い下がる。捕手はボールを落としたのでセーフである、そして当のキャッチャー、木戸くんにも「本当のことを話してくれ」と詰め寄るのだ。当時、小学生だった私に強く印象を残した名場面である。と、こんな場面を文字で説明すると『しまっていこうぜ!』がどこかお説教臭い、堅苦しい漫画のような印象を与えてしまうが、決してそんなことはない。ただただ少年たちが野球をめぐって成長していく様子を描いたエンタメ作品である。

そう、沢村たちは成長し、中学を卒業する。関東大会で準優勝だから野球名門校に進む道もあるのだが、沢村は「強豪校で球拾いするより野球がしたい」と言ってまだ野球部さえもない、新設二年目の鷹野台高校に進む。荒れた空き地をグラウンドに整備するところからはじめ、やっと9人目の部員が見つかり、野球部の設置も認められる。そして・・・、実は、私はそこでこの『しまっていこうぜ!』を読まなくなったのである。私はそもそも雑誌は買ってなくて、単行本派であった。当時中学生ぐらいの私は他に読みたい漫画もあって、なんとなく、買わなくなってしまったのである。正直に言うなら、もうそれほどストーリーに引き込まれなくなっていたのだ。いつか買って読もうと思っているうちに書店の棚からはなくなり、手に入れるのは不可能になる。私が若い頃はブックオフもまだなかった。この歳になるまでずっと『しまっていこうぜ!』の結末がどうなったのか知らないでいることが、心残りになっていたのである。しかし最近になってやっと読むことが出来た。ネット上の「マンガ図書館Z」というところに全巻アップされているのを見つけたのだ。PDFを購入することも出来るが、無料で読むことも可能だ。こちらである。

全部で26巻あるうち、中学時代の2年間が18巻まで、高校時代の3年弱の期間がそれ以降、19巻から26巻までに収められている。ネタバレをしたくないので内容を詳しく語るのは控えるが、甲子園に出場して大活躍、なんてことは当然ない。あくまでも地味に、よくある高校生たちが野球に取り組む内容である。土にまみれる練習の日々と試合の様子が交互に淡々と描かれる。弱小チームゆえの苦悩や、チーム内の内紛や、淡い恋、ライバル校に進んだ元チームメイトとの対戦がリアリズムの筆致で進んでいく。このあたりは昭和の時代だろうと、平成、令和になっても何も変わらない高校球児の姿だ。そしてラストは、皆さんの目で確認して欲しい。マンガ図書館Zでは誰でも無料で読むことも出来るが、表示される広告の広告料が著者に還元される仕組みになっているようなので、私のこのエッセイを読んで少しでも『しまっていこうぜ!』に興味を持ってくれたらぜひ訪れてみて欲しいものである。

『しまっていこうぜ!』の結末は知らないままでいたが、吉森みき男の次回作は読んでいた。タイトルは『いけ! 悪太郎』、野球から高校ラグビーに競技が変わっているが、やはり青春スポーツものである。しかしそれが全部で5巻までなのだ。どこかの本屋で立ち読みした記憶があったのだが、かなりストーリーがブッツリと切れた終わり方なので「ああ、これは打ち切りになったんだな」と思ったのを覚えている。それで私の吉森みき男体験は一旦終わった。次にこの漫画家と再会したのは約20年後、もう30歳を過ぎていた私は、池袋のサンシャインシティ内で行われていた古本市で彼の全然知らなかった単行本を見つけて買ったのだ。青春アンツーカーシリーズ、という陸上競技を舞台にした青春スポーツものだ。私が知らなかっただけで、発売時期は『いけ! 悪太郎』のすぐ後ぐらいのようだ。

『スプリンター』『ジャンパー』『ハードラー』の全三巻である。オムニバス形式の短編集で陸上競技に取り組む若者たちの姿を描いた群像劇だ。そして、あたり前のように勝者の姿は描かれない。全部で14篇のエピソードが収録されているが、そのほとんどが負けて、敗れ去っていった者たちのお話である。もう作者の吉森みき男は敗者を描くことに取り憑かれているのではないか、と思えるほどに、皆、負けていく。個人競技の陸上とはいえ指導者や、親や、ライバルやチームメイトたちとの関わりは当然あるわけで、そうした周囲と主人公が苦悩し、戦い、敗れ去っていくさまがこれでもかこれでもかというくらいに収録されているのだ。例えば「アンカー」はこんな内容だ。主人公は短距離100メートルの有望選手だが、陸上部の他の仲間はそれほどでもない。しかし仲間たちは400メートルリレーに賭ける。三人でバトンリレーを極めれば、アンカーの主人公が何とかしてくれるのでは、と。競技会の日、本来ならリレーは最後の種目だが、雨で日程がずれ、100メートルの前にリレーが組まれた。主人公は仲間たちが走るのを眺めながら「いっそバトンミスしてくれればいいのに。そしたら俺も流して走って、自分の100メートルに力を残せるのに」と考えている。しかし仲間たちは奮闘し、主人公も仲間のために全力で走るか、自分のために流すか、選択を迫られる・・・。

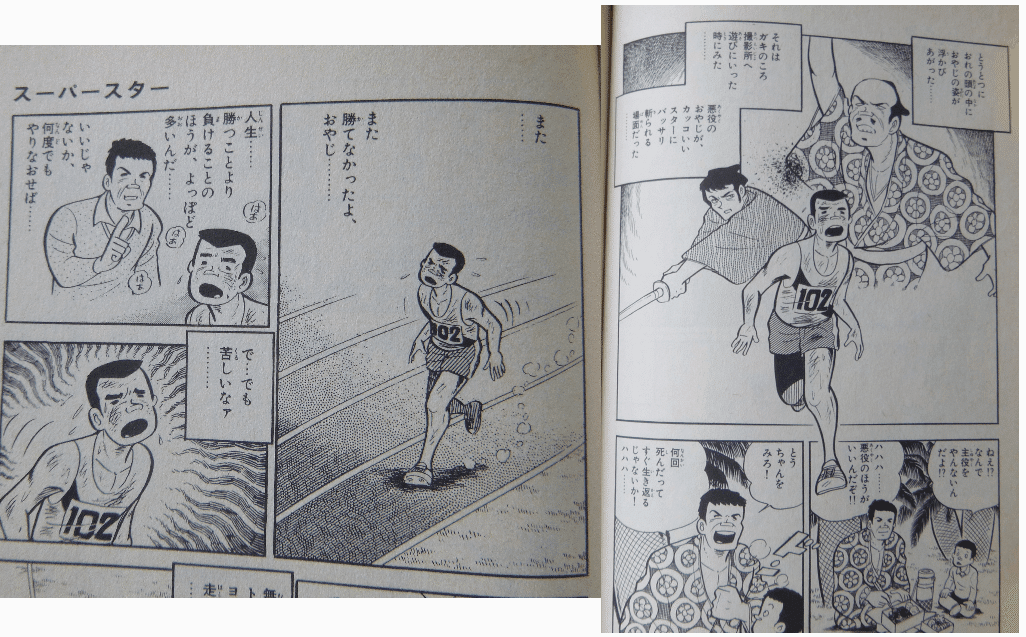

この中で一番私の印象に残ったのはシリーズの二作目『ジャンパー』に収録された「スーパースター」である。作者も力が入ったのか、このエピソードだけ前後編とそれ以外とは二倍の分量なのだ。種目は十種競技である。ただでさえ陸上競技というマイナーな題材なのに、その中でもさらにマイナーな十種競技とは、吉森みき男の本領発揮とでもいうべき地味さである。主人公の影山は棒高跳びから転向したばかりの十種の選手である。その彼の父親の葬式直後から物語ははじまる。彼の十種として初めての競技会が迫っていたのだ。十種競技とは、詳しい人ならご存知だろうが、一人の選手が二日間掛けて十個の種目をこなし、その合計点を競うという、短距離やマラソンとは違ってあまり華のない複合種目である。一日目に100メートル、走り幅跳び、砲丸投げ、走り高跳び、400メートルを行い、二日目に110メートルハードル、円盤投げ、やり投げ、棒高跳び、1500メートルを行うという、めちゃくちゃハードな競技だ。ちなみにこの十種競技を取り上げた漫画として山田芳裕の『デカスロン』がある。私もこの漫画の影響で旧国立競技場まで日本選手権を観戦に行った記憶があるが、スタンドで見ているだけだと、今誰が勝っているのか解りづらい地味な種目だなあ、と思ったのを覚えている。一日目、影山は以前のライバル、橋本が棒高跳びで優勝し、華々しく注目されるのを横目に見つつ地味に奮闘し(そもそも影山が十種に転向したのは、どうやっても橋本に勝てないからだった)、三位で五種目を終えた。そして二日目、6、7、8種目をそつなくこなし棒高跳びに入る。もともと棒高跳び選手だった彼にすればここで得点を稼いでおきたい得意種目である。そこで彼は4メートル40センチを記録する。これは前日、ライバルだった橋本が優勝を決めた高さだ。十種の選手が棒高跳びの優勝記録に並んだので、スタンドの観衆はにわかに影山に注目を寄せる。そして観衆はもっと記録を伸ばせとけしかけるものの、影山はそこでパスをする。直後の1500メートルに備えたのだ。しかし彼はもう疲労困憊していた。最終種目の1500メートルで健闘すれば優勝も見えていたが、力尽きた影山はズルズルと後退していく。周回遅れになりながらも彼の脳裏には、父親とのやり取りが浮かんでくる。大部屋の脇役俳優として切られ役専門だった、ついにスターになれなかった父とのやり取りである。影山はフラフラになりながらも完走する。優勝も入賞も逃してしまったが、また挑戦してやるぞ、いつかスーパースターになってやるぞという思いだけを胸に抱いて競技場を去っていく・・・。

吉森みき男作品のエッセンスが凝縮された珠玉の短編だと思うのだが、一方で、この連作シリーズを最後に表舞台から消えていった理由もおぼろげに解ってくるというものである。努力をすれば報われるのか? ではない。どんなに努力をしても報われないし、負けてしまうのだ。これでは単行本の売上も伸びないし、出版社からも声がかからなくなるだろう。でもやはり、私は吉森みき男こそ令和のこの時代に再評価されるべき漫画家だ、と思うのだが、皆さんの意見はどうだろう? 少なくとも「マンガ図書館Z」は訪れてほしいものである。

最後に、これは私の個人的な回想、というか妄想のようなものである。今までにこのnoteのエッセイでも何度か書いたが、以前私はインターネットサーバーの保守、という仕事に就いていた。ユーザーのサーバーが故障したら修理業者を派遣するだけ、とも書いたがそれは流石に業務内容を端折っている。勤めていたのはN◯T系の通信会社で、日本各地にサーバールームを整備した拠点ビルを持っていた。通常インターネットのサービスに休憩はないから、24時間体制である。大きな企業ならサーバールーム内に保守要員を常駐させているが、中小ではそこまでしない。不具合が起きたら駆けつける、そんな体制である。しかし「故障したからサーバールームに入れてくれ」と誰かがやって来てもセキュリティの観点からもほいほい入れるわけにはいかない。そのあたりを私たちの部署が担っていた。あらかじめ登録された人員や修理業者であることを確認し、ビルに常駐している守衛さん向けに「何時にこの会社の〇〇さんが行くので入れてください」と連絡するのだ。その連絡方法も、FAXと電話の二重確認であった。A4の用紙に必要事項を記入し、守衛室宛にFAXする。直後に電話して確認し履歴を残しておく。「◯時◯分FAX送信、〇〇ビルの〇〇氏電話確認」といった具合に。日本全国、とはいえ地方の小さな拠点ビルでは滅多に仕事はないが、東京や大阪のビルでは一日に何度も連絡する必要があった。その中のひとつ、新宿にあったビルの守衛さんの中に「ヨシモリさん」がいたのである。当時私は、34、5歳だった。10歳頃に読んでいた『しまっていこうぜ!』を20歳ぐらい年上の吉森みき男が書いてたら、今頃、50歳か60歳ぐらいかなあ、そんなことを考えながら仕事をしていたのだ。いやだって、仕事がなくなった漫画家が新宿でビルの守衛さんをしているなんて、まったくよくあるシチュエーションに思えたのである。もちろん、電話連絡の時に「ヨシモリさんて『しまっていこうぜ!』の吉森みき男さんですか?」なんて尋ねてみることはなかった。でも今になれば、聞いておけばよかったかな? とも思う。ウィキペディアによれば現在、81歳でご存命のようである。

吉森みき男先生、今から20年近く前に新宿のNTT系のビルで守衛さんとして働いてなかったですか?