『化粧雪』(1940年2月14日・東宝東京・石田民三)

『化粧雪』(1940年2月14日・東宝東京・石田民三)は、成瀬巳喜男がオリジナル作品として準備していた企画を、石田民三監督がピンチヒッターとして演出。脚色は岸松雄。成瀬の『噂の娘』(1935年)や『朝の並木路』(1936年)で撮影した江東区の木場界隈が舞台。閑古鳥が鳴いている深川の寄席「喜楽亭」の暖簾を守り抜こうとするヒロイン、勝子(山田五十鈴)の切ない物語が展開する。クライマックスは、2月3日、節分の夜、つまり旧暦の大晦日、祓いの日である。成瀬巳喜男の世界を、石田民三が撮る。味わい深い作品。

トップシーンは夜席。喜楽亭の前のラジオ商会に人だかりができている。店先のラジオからはエンタツ・アチャコの漫才「早慶戦」が流れている。ラジオの普及で、閑古鳥の寄席よりも、ラジオのダイレクトな漫才が庶民の楽しみになっている。深川の街角に流れる関西弁のアイロニー。ああ、こうしてエンタツ・アチャコの漫才を通して、全国の人々は、関西弁に触れていったのかが体感できる。

喜楽亭の前では、下足番の善さん(藤原釜足改め、藤原鶏太)が呼び込みをしている。舞台では漫才師が出番を勤めているが、客はまばら。喜楽亭では善さんと女房(清川虹子)が、さまざな雑事をこなしている。勝子は、心臓を患って寝込んでいる父・利三郎(汐見洋)のために、無理して喜楽亭を続けている。

喜楽亭には、借金も返す当てもない。借金取りは、喜楽亭の土地を工場にしたいという買い手がいるから、返せないなら即刻欲しいと高圧的な態度。しかし勝子は売る気はないと、借金取りを追い返す。

しかし、跡取りの長男・金之助(大川平八郎)は、大学出てからブラブラしていて、何をやってもうまくいかない放蕩息子。家出して音沙汰なかったが、朝鮮で一山当てようとして失敗。無一文で東京へ。

勝子の下の弟・幸次(伊藤薫)は、上の学校へ進みたかったが、家計がそれを許さずに、工場勤めをしている。誰もが「家」に縛られ、それゆえに苦労をしている。その稼業が、人を楽しませる「寄席」で、それが人生の荷物となっている。

幸次を演じている伊藤薫は、PCL時代から、東宝のスクリーンではお馴染みの子役出身。山本嘉次郎『あるぷす大将』(1934年)、『いたづら小僧』(1935年)でタイトルロールを演じ、成瀬映画にも数多く出演しており、その成長を観客たちは映画を通して見守っていた。この二年後には、山本嘉次郎の超大作『ハワイマレー沖海戦』(1942年)では主人公の予科練生を演じ、その後、応召されて中国戦線で若くして戦死。

さて、気楽亭の前の路地や商店は東宝撮影所のセットだが、深川界隈のロケーションが素晴らしい。ちょうど成瀬の『噂の娘』で、汐見洋が営んでいた酒屋のあったあたりだろう。

勝子には、幼い頃から親同士が取り決めていた許婚者・丸竹の宇之吉(佐山亮)がいて、勝子はいつか嫁入りするものと思っていた。久しぶりに宇之吉から電話があり、京橋の汁粉屋に勝子はいそいそと出かける。ところが、東京に戻ってきた金之助が、商売の元手を貸して欲しいと頼みに来たと聞かされ、宇之吉も迷惑そうな顔をしている。すでに宇之吉の気持ちは、勝子から離れて、近く大陸に渡るようなことを聞かされる。

成瀬巳喜男のオリジナルらしく、父の病、行き遅れた娘、家の借金と切ない状況が続く。まさにヤルセナキオである。父が生きている間の張り合いにと、気楽亭を続けているが、客足は遠のくばかり。

勝子が宇之吉に会った翌日、丸竹の番頭(深見泰三)が喜楽亭にやってくる。用件は、婚約の解消を伝えることと、金之助が無心した金を持ってきたのである。宇之吉からではなく、番頭が代わりに伝達してきたことにプライドが傷つけられる勝子。しかも、そこに現れた金之助が「その金だけは受け取る」と、下衆っぷりを全開。大川平八郎のダメ男は、成瀬の『女人哀愁』(1937年)でもお馴染みだが、さらに磨きがかかっている。

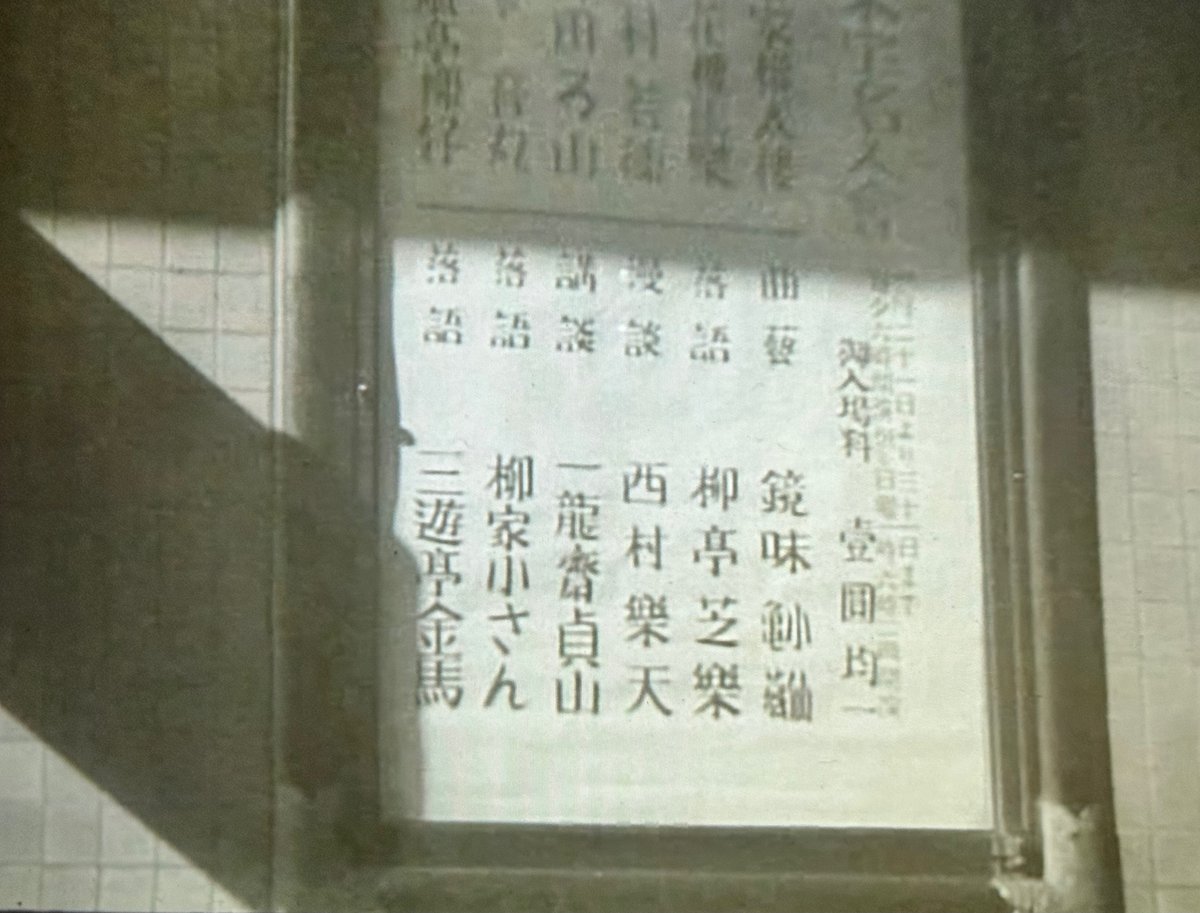

喜楽亭の窮状を憂いた下足番の善さんは、意を決して、日比谷の東京宝塚劇場5階、東宝名人会に出演している講談師・一龍齋貞山を楽屋に尋ねる。名人会の看板には漫談・西村楽天、落語・柳家小さん、落語・三遊亭金馬と錚々たる名人の名前が書かれている。

これまでの石田民三は、JOスタヂオから東宝京都を中心に活動していたので、東京でのロケーションは、それこそ浅草を舞台にした『夜の鳩』(1937年)以来久々。淡々とした描写のなかに、石田民三らしい「風情」が感じられて、切ない物語だけど、見ていて心地良い。

一龍齋貞山は、善さんの頼みを二つ返事で快諾。喜楽亭に、そうそうたる顔ぶれが集結することに。善さんは張り切って寄席文字で大看板を描く藤原釜足改め藤原鶏太は、なかなの達筆(に見える演出)である。女房も、久しぶりの大入りの予感に上気して「仕上げたら、一本つけるから」とウキウキしている。

さて、興行は2月3日の節分の日と決まり、誰もが晴れやかに「新年」を迎える気分となる。しかし、金之助は、借金取りに丸め込まれて、父の実印を持ち出して喜楽亭を売ることに。自分が取りに行くわけにいかないからと、工場帰りの幸次を待ち伏せして「学校に行かせてやるから」と実印を持ち出すように命じる。

こういう展開は、たとえ昔の映画であっても、ドキドキしてしまう。そんなことしても!と、つい思ってしまう。案の定、幸次は姉・勝子に見咎められて、全てを告白して、大泣き。

いよいよ2月3日。昼過ぎに席亭・利三郎が危篤となり、医者(藤輪欣司)は、近親者を呼ぶように告げる。工場に連絡が入り、幸次はすぐに病床へ。しかし金之助には知らせる手立てもない。しかも、金之助は借金取りと一緒に、幸次が実印を持ち出すのを待ち構えている。鳴呼!

夕方、喜楽亭にはたくさんの客が詰めかけ、大入り満員となる。善さんも女房も嬉しい忙しさである。落語にどっと笑う客たち。いよいよ大トリの一龍齋貞山が高座へ。演目は、忠臣蔵のクライマックス「南部坂雪の別れ」である。おりしも喜楽亭の外には、雪がちらちらと降り出す。この風情。この味わい。成瀬映画とはまた違う、淡々としたなかに風情を感じさせる石田民三の叙情。

高座には再び貞山が現れ「今年は私が務めます」と豆まきを始める。「鬼は外」「福は内」。大喜びの客たち。そこへ、ようやく父の危篤を知った金之助が帰ってくる。楽屋口に立つ金之助を、師匠たちは「若旦那」「金さん」と呼ぶ。しかし「遅かった」と貞山。二階へ上がる金之助。すでに父・利三郎は亡くなっていた。静かに悲しみを噛み締めている勝子、幸次、そして無念の放蕩息子・金之助。ドラマチックな演出を避けて、父の死を前にした子供たちを淡々と描く。「お父さんが生きているときは、絶対に渡すものか」と思っていたと、実印を金之助に渡す勝子。喜楽亭を売ったお金で、人生を取り戻すようにと、達観したような表情の勝子。

そして気楽亭の外で、静かに降る雪。味わい深いラストである。成瀬巳喜男の世界であるが、まさしく「淡雪」のような石田民三の演出。もう、お見事というしかない。

いいなと思ったら応援しよう!