『狸になった和尚さん』(1946年11月19日・大映・春原政久)

『狸になった和尚さん』(1946年11月19日・大映・春原政久)をスクリーン投影。敗戦直後、GHQ指導の下に作られた民主主義啓蒙映画であるが、なかなか楽しい寓話。原作はなく、脚本は八木沢武孝、岡田豊、笠原良三のオリジナル共作。

東京から遠く離れた鳥の子村、旧家の当主・宍戸敬左衛門(見明凡太朗)が危篤となり、東京から長女・秋山邦子(平井峡代子)と俊彦(潮万太郎)も駆けつけ、長男・亀吉(吉川英蘭)と妻・ツル(須藤恆子)たちが、枕元に集まり遺言を聞く。公証人・加原武門も立ち会うが、その遺言は、亡くなった次男の嫁・宍戸澄江(相馬千恵子)と遺児・敬一(堤みどり)に、遺産を相続させるというもの。

それでは困ると、長女・邦子たちは「死人に口なし」とばかりに、公証人を丸め込んで遺言を改竄。澄江母子にビタ一文も渡さないことに。

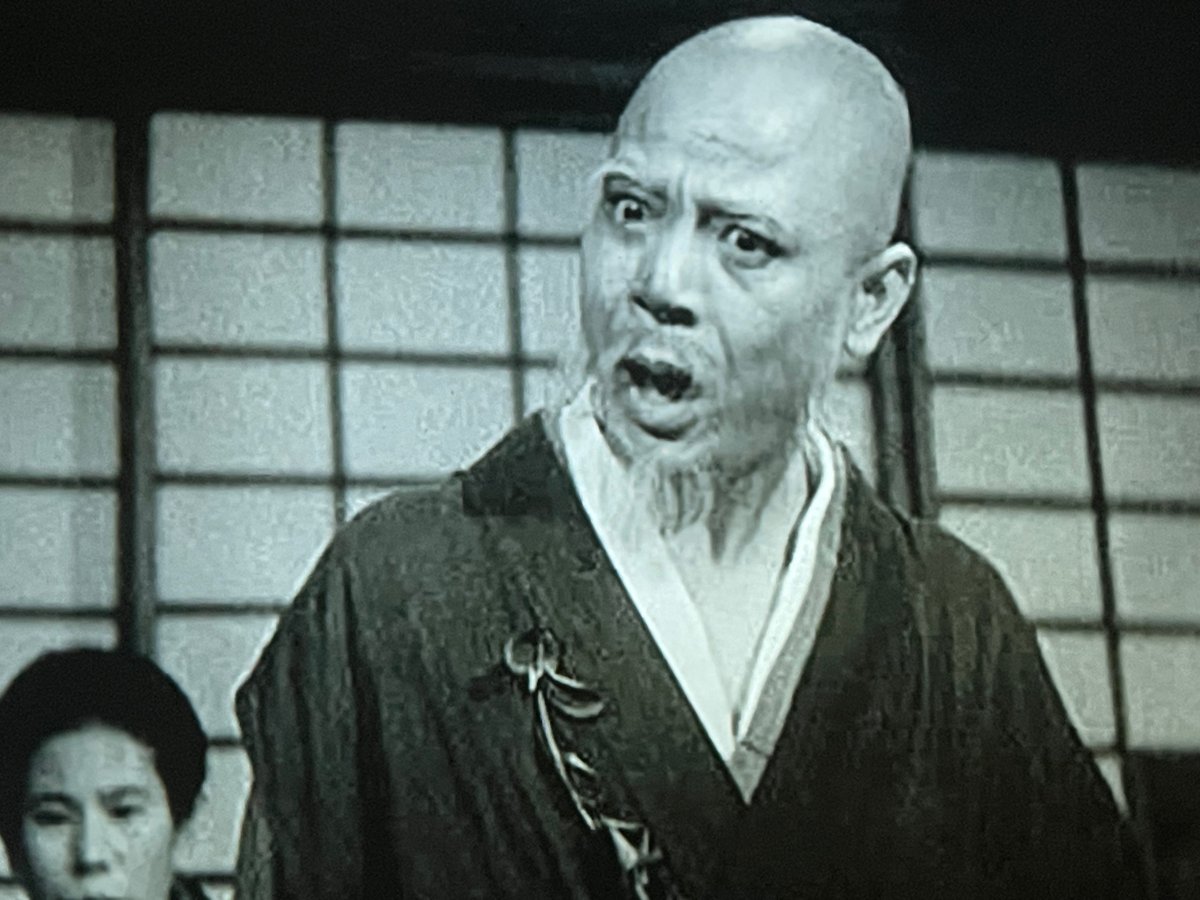

遺産相続をめぐる、強欲な連中たちの思惑。そこへ、観念寺の住職で、故人の幼馴染で俳諧仲間でもある凡海和尚(羅門光三郎)が弔いにやってきて… まるで金田一耕助映画のような展開だけど、のんびりと御伽噺のようなムードで、ユーモラス。羅門光三郎が、酒好き、子供好き、根っからの好人物の凡海和尚を好演。ああ、こういうキャラも演じていたのか!

羅門光三郎といえば、ハリウッドのラモン・ナヴァロにあやかった芸名で、東亜キネマで『南国太平記』(1931年)などで剣戟スターとして活躍、1938(昭和13)年に新興キネマに入社。その後大映京都撮影所で、阪東妻三郎、片岡千恵蔵、市川右太衛門、嵐寛寿郎らと共演、戦時中の時代劇で活躍した。戦後はGHQの「チャンバラ禁止令」により、現代劇出演を余儀なくされ、本作もその一つ。特撮ファンには『透明人間現わる』(1949年)の松原捜査主任役でも知られている。

本作では、これまでの強面のイメージとは真逆で、子どもとかくれんぼしたり、飄々とした味わいがいい。「酒粕」の配給を「酒と数の子」の配給と喜びいさんで、村で唯一の酒屋・浦辺粂子の店にかけこんだり。また、若き日の小林桂樹が、村の人々にローマ字を教えたり、民主主義の集会を開いている四木先生を、ほのぼのと演じている。

澄江と敬一は、大陸で苦労して命からがら内地へ引き揚げてきて、東京で苦労をしている。そんな澄江に対して、長女・邦子は遺産相続の話を誤魔化して、手切金を渡そうとする。その話を聞いた凡海和尚は、澄江と敬一に同情して、観念寺に二人を住まわせる。観念寺の小坊主・珍海(飛田喜佐夫)が、和尚によく似たのんびりタイプで、それゆえお寺での暮らしは、敬一にとってはユートピアとなる。演じている飛田喜佐夫は、大映バイプレイヤーとして倒産まで活躍。『宇宙怪獣ガメラ』(1980年・湯浅憲明)にも運転手役で出演している。

さて、美しい澄江が凡海の世話になっていることを、村人たちは「和尚が愛人を東京から呼び寄せた」とあらぬ噂を立てる。それは酒屋のおばさん・浦辺粂子がたまたま澄江が凡海の肩を叩いているところを覗き見して、話に尾鰭をつけて、村人たちに話したのがきっかけ。浦辺粂子は、酒屋の傍ら「お狐さま」を騙って、新興宗教のようなことを密かにしている。それを和尚に嗜められているが懲りていない。

というわけで、噂千里を走って、凡海は生臭坊主のレッテルを貼られて、村八分となって、敬一が大好きな卵も分けてもらえられなくなる。

リベラルな凡海和尚や四木先生たち「戦後派」に対して、旧態依然とした村人たちや、私利私欲の宍戸家の人々が対照的に描かれるのは、この頃の日本映画に通底している。

クライマックスは、敬左衛門の四十九日の法要。狐つきならぬ、お狸さまが、凡海和尚に取り憑いて、敬左衛門の霊が出てきて、臨終の時の家族の悪事一切を暴露する。『狸になった和尚さん』である。この和尚、一世一代の大芝居のシーンがおかしい。大映らしく、狸の被り物や、同ポジの幽霊のヒュードロ演出も楽しい。

いいなと思ったら応援しよう!