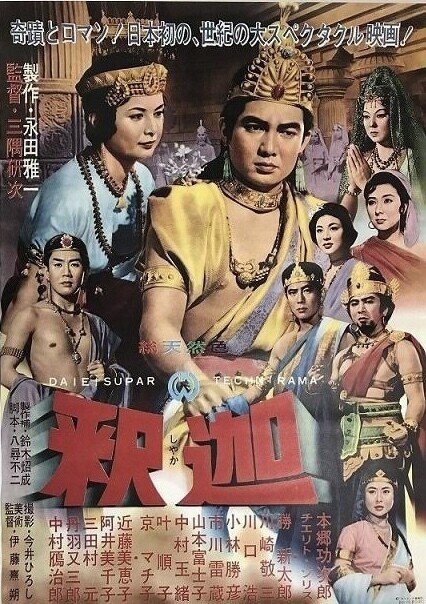

『釈迦』(1961年・大映京都・三隅研次)「妖怪特撮映画祭」で上映

6月3日、五反田イマジカ第1試写室にて、「妖怪特撮映画祭」で上映される、日本映画初の70ミリスーパーテクニラマ超大作、三隅研次監督『釈迦』(1961年11月1日・大映京都)のデジタル修復版を細見した。今回は1990年代にパイオニアLDCで発売されたLD BOX『釈迦 特別版』の5.1サラウンドの音声での上映。

釈迦となるシッダ太子に本郷功次郎さん。当時の大映スター総出演で、シッダの従兄・ダイバ・ダッタ(勝新太郎)、村の女ヤサ(京マチ子)、釈迦の弟子・ウパリ(川崎敬三)、アショカ王の息子・クナラ王子(市川雷蔵)、クナラ王子妃・ウシャナ(山本富士子)、アショカ王(中村鴈治郎)、奴隷の娘・マータンガ(叶順子)、マガダ国王・アジャセ王(川口浩)、アジャセ王妃(中村玉緒)が次々と登場。さらに夜叉・カリティ(山田五十鈴)、アショカ王第一夫人・タクシラー(月丘夢路)ら大スターが、もうタップリの芝居で見せ場を盛り上げてくれる。伊福部昭さんの音楽は、重厚で画面にピッタリ、まさに王道である。

大ヒットしたMGMの史劇スペクタクル『ベン・ハー』(1959年・ウイリアム・ワイラー)の大ヒットを受けて、仏教の開祖・釈迦の誕生、悟りを開き、民を導き、入滅していくまでの生涯を、さまざまなエピソードを重ねての絵巻物的なコスチュームプレイが展開される。

大映スター陣を支えるのが、この頃の一般映画同様「新劇の巨人たち」。シッダの父・スッドーダナ(千田是也)、シッダの母・マーヤー(細川ちか子)、バラモン教の行者・シュラダ(東野英治郎)たちが、堂々たる存在感で画面を引き締めてくれる。またシッダ太子妃に、フィリピンの人気女優・チェリト・ソリスさんをキャスティング。本郷功次郎さんとは、この翌年『熱砂の月』(1962年・田中重雄)で共演。大映としては、この頃、東宝で宝田明さんと『香港の夜』(1961年・千葉泰樹)などで大人気の香港のスター、尤敏さんを意識してのことだった。

大映のトップ永田雅一さんは、『日蓮と蒙古大襲来』(1958年・渡辺邦男)の大成功に自信を持ち、大映京都で数多くの特撮映画を企画してきた奥田久司の「釈迦伝 光は東方より」の企画案を、70ミリ大作として映画化を決断して、準備を進めてきた。

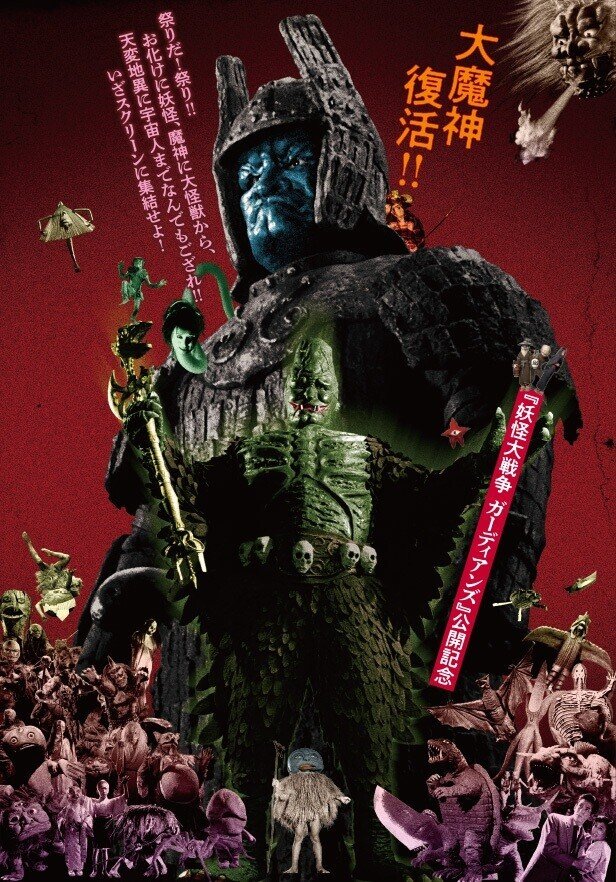

特撮映画としての見せ場が多く、ブッダの修行を阻もうとする魑魅魍魎「マーラ」たちの跋扈は、ファンタジーとしてもなかなか楽しい。さまざまな鬼の面が登場するが、造形を手がけたのが大橋史典さん。大映京都「赤胴鈴之助」シリーズの『三つ目の鳥人』(1958年・森一生)や『黒雲谷の雷人』(1958年・渡辺実)のマスクを流用。その中に、のちに『妖怪百物語』(1968年)に始まる「妖怪三部作」で活躍する妖怪・青坊主のマスクがある。水木しげる先生の妖怪のイメージがあるが、実は『釈迦』のマスクの流用だったのだ!

特撮班として、東京撮影所から『宇宙人東京に現わる』(1956年・島耕二)などを手掛けてきた的場徹さんが招かれて、助手の黒田義之共々、クライマックスのスペクタクルを大成功に導いた。美術は日本映画の宝ともいうべき伊藤熹朔が担当。

クライマックス、ダイバ・ダッタ(勝新太郎)が邪教・バラモン教の総帥となり、インドラ神を祀った「インドラ大神殿」を奴隷たちに建設させる。このオープンセットは、京都府福知山の自衛隊演習場の敷地内の山を崩して建設。D・W・グリフィスの『イントレランス』(1916年・米)のようなスケールの大神殿は、7000万延の費用が掛けられた。メインは28メートルの大きさのインドラ神。撮影にあたって15000人のエキストラが動員されたという。『イントレランス』のように象も登場する。バラモン教に弾圧された仏教徒が、改宗を求められ、従わないと象に踏み潰される。動物園から借りてきた二頭の象は、相当草臥れていて、観ていて少し気の毒。

そのクライマックスの撮影には、名手・今井ひろしさんのサポートで宮川一夫さんが参加している。大地が揺れ、インドラ神像が崩壊して、地割れにダイバ・ダッタが落ちていく。この一連は、何度観ても迫力がある。日本映画黄金時代、大映京都の底力を感じさせてくれる最高のモーメントである。

156分の長尺だが、トップシーンからクライマックスのスペクタクルまで、娯楽映画としての面白さ、楽しさに溢れている。スクリーンこそ、本領発揮の歴史的エポック作品!

この夏「妖怪特撮映画祭」で上映! 大きなスクリーンでぜひ!

いいなと思ったら応援しよう!