秩父長瀞「宝登山」と渋沢栄一【山と景色と歴史の話】

埼玉県秩父地方の「宝登山」「武甲山」「三峰山」は、それぞれ「寶登山神社」「秩父神社」「三峯神社」を擁し、いにしえより〝神の山〟として崇められてきた。かつて渋沢栄一が「長瀞は天下の勝地・寶登山は千古の霊場」と讃えた、関東屈指の観光地・長瀞エリアの「宝登山」と「長瀞」の歴史を振り返る。

千古の霊場・宝登山

秩父山地には珍しい独立峰の「宝登山」は、東麓に寶登山神社、山頂には奥宮が鎮座し、古くから信仰の山として知られた。

社伝によると、東征の帰途、この山の山頂を目指した日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が山火事に見舞われ、突如、出現した山犬(狼)に救われた。山犬が神の使い〝眷属〟だと悟った彼は「火止山」と名づけ、神日本磐余彦尊(カンヤマトイワレヒコノミコト)、大山衹神(オオヤマヅミノカミ)、火産霊神(ホムスビノカミ)の三神を祀ったという。

以来、関東一円から参拝者が訪れ、江戸時代に「御眷属(山犬)信仰」が流行すると、農山村の人々からは猪・鹿などの害獣を防ぐ神として、江戸の人々からは火防・盗賊除けの神として尊崇を集めた。

現在、奥宮のある山頂へは遊歩道のほかにロープウェイが通り、山頂駅周辺に植栽された蝋梅、梅、ツツジ、シャクナゲ、冬桜など四季折々の草花とともに秩父の山々が一望できる。また近年、寶登山神社は「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で1つ星を獲得し、海外からも注目を集めている。

日本地質学発祥の地・長瀞

今日でこそ「長瀞」といえば荒川上流域の渓谷美を思い浮かべるが、幕末まではどちらかといえば宝登山の参拝者や秩父札所めぐりの巡礼者がついでに立ち寄る程度だったという。岩畳周辺は藤が多く自生したことから「藤谷淵」と呼ばれていた。

長瀞という名称の起こりは定かではないものの、明治時代中期といわれている。一説に地元の農家・八木重右衛門が藤谷淵の水が美しく、静かなことから「水」に「静」をつけて「瀞」とし、この「瀞」が長くつづくことから「長瀞」と命名したとも。

そんな長瀞が景勝地として注目されるのは、明治10年(1877)創立の東京大学に日本初の地質学科が設置され、その調査地として長瀞エリアが選ばれたことが大きい。

やがてこの地は日本の近代地質学研究の舞台となり、全国各地から多くの研究者や学生が足を運んだ。

大正5年(1916)には盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)の学生だった宮沢賢治も訪れ、「つくづくと粋なもやうの博多帯荒川ぎしの片岩のいろ」と詠んでいる。

秩父鉄道の開業を支えた渋沢栄一

明治から大正時代にかけての〝地質巡見ブーム〟を後押ししたのが秩父鉄道(当時は上武鉄道)の開業だ。

秩父地方は養蚕や絹織物の産地として有名な地域ではあったが、山地という性格上、これらを効率的に運ぶ手段がなかった。

秩父の織物商・柿原萬蔵(初代社長)が中心となり、熊谷〜秩父(当時は大宮)間の鉄道敷設が計画され、明治33年(1900)に起工式がおこなわれた。

しかし、鉄道敷設工事は熊谷〜寄居間、寄居〜波久礼間まで順調に進んだものの、日清戦争後の不況から経営難に陥り、波久礼から先への延長工事が停滞する。

そんななか、当時の社長・柿原定吉が相談したのが渋沢栄一だった。

「鉄道の普及は地方産業の開発上最も必要なものである」

武甲山の石灰岩の有用性を把握していた渋沢は、諸井恒平(のちの秩父セメント社長)らに現地調査を指示。やがてセメント産業の可能性も見据え「この鉄道を延長して採算が取れない事はありません」との報告を受けた彼は、「わかった。力添えしよう」と第一銀行(現・みずほ銀行)を通じて資金援助をおこなった。

その結果、明治44年には親鼻橋付近まで延伸し、同年「長瀞駅」(当時は宝登山駅)が開業となる。

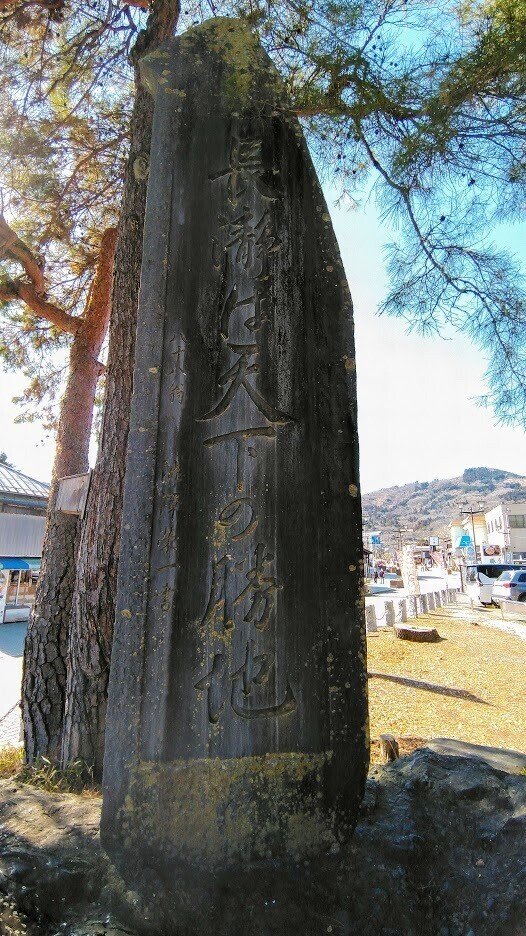

現在の長瀞駅前にある石碑「長瀞は天下の勝地」は渋沢の書を元に昭和3年(1928)に建てられたもので、たびたび寶登山神社への参拝もあったという。

また彼は昭和6年に91歳でこの世を去るが、生前、「国家にとって地方は真に元気の根源、富裕の源泉である」と、地域の特色を活かした振興策の大切さを強く唱えていた。

天下の勝地・長瀞

念願の熊谷〜秩父間が開業したのは、着工から14年後の大正3年(1914)のこと。昭和5年(1930)に三峰口までつながり、現在のルートが全通した。

この間、秩父鉄道は長瀞エリアの観光開発にも着手し、旅館・養浩亭の経営、長瀞遊船(現・長瀞ライン下り)の開業、秩父鉱物陳列所(現・埼玉県立自然の博物館)なども開設。大正13年に国指定名勝・天然記念物「長瀞」となるや、対岸の山林を買収して景勝保存に努めた。

その後も時代や環境の変化に対応しながら宝登山ロープウェイの敷設、宝登山山頂に梅百花園を開園、蒸気機関車「SLパレオエクスプレス」の運転開始など、地域の特色を活かした観光振興策を打ち出し、今日に至っている。

秩父鉄道が経営難に陥ったとき、渋沢の援助がなければ関東屈指の観光地は存在しなかったかもしれない――いや逆か、あのとき援助の手を差し伸べたのが渋沢だったからこそ、今日の長瀞エリアがある。

(長瀞は一日にして成らず)

近代日本を創った男の一端に触れ、遠くにSLの汽笛を聞きながら、そんなことを思った。(了)

※この記事は2021年3月に【男の隠れ家デジタル】に寄稿したものを【note】用に加筆・修正したものです。

【肖像】

「渋沢栄一」(国立国会図書館デジタルコレクション)

いいなと思ったら応援しよう!