AI時代のクリエイター必見!AIについて知っておくべきAI活用法と著作権のポイント

こんにちは。神宮寺匁トロロです。

実績⇨https://note.com/tororo_family/n/n4786ba543e84

開示請求⇨https://note.com/tororo_family/n/n4b8a5d89239c

AIを活用したクリエイティブは悪なのか?

〜時代の進化との向き合い方〜

こんにちは!今回は「AIを使ったクリエイティブは悪なのか?」というテーマについて、真面目に考えてみます。

AIは「悪」じゃない。時代の進化のひとつ!

まず、最初にはっきり言いたいのは、AIは決して悪ではなく、単なる「技術の進化」のひとつだということです。

1. ものづくりの進化

かつては刀鍛冶が一つひとつ手作りしていた刃物も、現代では工場で大量生産されています。服も昔は手織りでしたが、今では機械が自動で生産しています。

2. 携帯電話の進化

ガラケーからスマホへの移行も、多くの人が「使いづらい!」と言っていました。しかし、今ではスマホなしの生活は考えられません。

3. テレビの進化

ブラウン管テレビから地デジ対応の薄型テレビへと進化し、画質も格段に向上しました。

4. 物流の進化

昔は飛脚が手書きの地図を見ながら荷物を運んでいましたが、今ではトラックがGPSを使い、最適なルートを計算しながら運行しています。

5. 医療の進化

医療も大きく進化しました。かつては動物実験が主流でしたが、現代ではAIを活用した試験が進められています。例えば、手術ロボット「ダヴィンチ」はAI技術を一部搭載し、より精密な手術を可能にしています。

なぜ「新しいもの」が怖いのか?

技術の進化を怖がる心理は「ネオフォビア(Neophobia)」と呼ばれます。これは、未知のものに対する本能的な警戒心によるものです。

1. 脳の防衛本能

「未知のもの=危険かもしれない」と本能的に警戒するため、新しい技術に抵抗を感じます。

2. 過去の成功体験の影響

「今までのやり方でうまくいっていたのだから、変えたくない」という心理が働きます。

3. 失敗への不安

「新しいことを試すと失敗するかもしれない」という恐怖心が、新しい技術の受け入れを妨げます。

4. 情報過多による混乱

「新しい技術には情報が多すぎて処理しきれない」という状態になり、不安を感じることがあります。

ネオフォビアを克服するには?

新しい技術に対する恐怖を克服するには、以下のような方法が有効です。

• 小さな変化を積み重ねる(いきなり大きく変えるのではなく、少しずつ慣れる)

• 新しいものをポジティブにとらえる(「怖い」ではなく「面白そう」と考える)

• 経験者の話を聞く(すでに慣れている人の意見を参考にする)

• リスクを分解して考える(何が怖いのかを具体的に分析する)

実際に、1970年代には自動車や電子レンジですら「危険だ!」と言われていました。

• 自動車 → 「こんな鉄の塊が公道を走るなんて危険すぎる!」

• 電子レンジ → 「電子の力で食べ物を温めるなんて、体に悪そう!」

しかし、今ではどちらも日常生活に欠かせないものとなっています。

AIクリエイティブは「悪」ではなく「進化」

「AIが作った作品は価値がない」

「AIに仕事を奪われる」といった意見もありますが、実際には、まだAIは「新しい表現の可能性を広げるツール」に過ぎません。

2080年には多くの職業は奪われるといわれていますが、メンテナンスや扱える人は必要です。

私たちはすでにAIの恩恵を受けています。

1. 文字入力の進化

ワープロが登場したときも「これで小説家が不要になる」と言われましたが、実際には小説家の仕事はなくなっていません。

2. 自動翻訳の進化

翻訳ツールが発達しても、プロの翻訳家は依然として求められています。

3. 画家と筆の関係

画家が筆もたくさん進化しており、今はデジタルデザインが主流です、クリエイターはAIを補助ツールとして活用できます。

4.アニメ、映画、ゲーム

AIの使用されています。

ゲームのMAPなどAIで拡張していますよ。

まとめ:大事なのは「AIとどう向き合うか」

技術の進化を拒むのではなく、

上手く活用することが大切です。

使うかどうかを決めるのは私たち自身。

AIを「敵」ではなく「新たな可能性」として捉え、より良いクリエイティブを生み出す。

ゲームや漫画の世界にもヒントが。

ゲーム『ファイナルファンタジー10』を知っている人ならピンとくるかもしれません。

あの作品では、機械反対派、キャラクター(ワッカなど)の関係や心理描写についてたくさん描かれています。さらに、漫画の世界にも元ネタや影響はたくさん。

1.ドラゴンボール → 『西遊記』がベース

サイヤ人はスーパーマンです

2.ジョジョの奇妙な冒険→ ロック・スター文化から影響

3.ワンピース→ 俳優や映画のオマージュ多数

4.ハンター×ハンター→ 仏像や神話的モチーフ

これ、パクリだと思いますか?

いいえ。

文化は「影響を受け合いながら進化」していくもの。これがクリエイティブの面白さでもありますよね。

実は、あなたの身近にもAIはある。

「AIは遠い存在」「パクリだ」「怖い」と

思っていませんか?

実は、すでに日常に溶け込んでいるんです。

1.スマホの写真加工機能

2.YouTube・TikTok・X(旧Twitter)の

お勧めやタイムラインの機能

3.インターネット上の広告

これらの多くが、AIによって動いています。

YouTube、Tiktok、Xの凍結やBANの判定

これはもう殆ど、AIのシステムです。

誤BANがあります。

その為、人間の確認作業で凍結や誤BAN解除されるなんてこともあるわけです。

私たちは、

知らないうちにAIと共に暮らしているんです。

AIは、私たちの敵ではありません。

恩恵を既に間違いなく受けています。

それどころか、新しい表現やクリエイティブの可能性を広げてくれる存在です。過去の技術革新がそうだったように、AIもまた私たちの生活や創作の一部として、これからもっと自然に溶け込んでいくでしょう。

既にAIの技術が使用されており、今後はアニメ制作にも間違いなく活用されるでしょう。1クール単位ではなく、より長期的な制作にもAIが関与する可能性があります。また、原作破壊が起きにくくなる点も注目されます。例えば、漫画の原作をAIが読み込み、それを出力し、人間が手直しするという工程を挟むことで、一から描く必要がなくなり、原作の意図を大きく損なうことなくアニメ化が進められるのです。その結果、制作現場のスピードも向上するでしょう。

大切なのは、「どう使うか」です。技術を恐れるのではなく、賢く活用することで、より自由で面白い未来を作っていくことができます。あなたはAIとどう向き合いますか?

ChatGPTのようなAI技術にも触れてみるべきです。世界ではAIの活用が急速に進んでおり、日本だけが出遅れてしまう可能性があります。仮に日本がAI技術を禁止したとしても、世界全体の流れから取り残されるだけであり、決して先進国としての地位を維持できません。

例えば、イーロン・マスクはAI企業「xAI」を設立し、莫大な資金を投入しています。OpenAIやGoogleのDeepMind、Meta、MicrosoftなどもAIに対して数十億ドル規模の投資を行っています。特にアメリカは国家レベルでAI開発に巨額の資金を投じ、軍事・経済・科学技術のあらゆる分野で活用を進めています。2024年には、アメリカ政府はAI関連技術に対して数百億ドル規模の予算を計上し、先端技術のリーダーシップを維持する方針を明確にしています。

「ガラケーしか使えない?」「パソコンが使えない?」「AIが怖い?」もしそう考えているのなら、時代の変化に取り残される危険があります。すでに学校では情報教育やプログラミングの授業を取り入れるところも増えています。今こそ、AIを学び、活用することが求められる時代なのです。

著作権について

1.AIの権利侵害

特定のVTuberやアニメキャラクターなど、著作権で保護されたデザインをAIで再現すると、権利者の許可なくその作品を複製したとみなされる場合があります。

2.商業利用の制限

商業利用には著作権者の許可が必要です。

グッズ販売や広告使用、楽曲に関しても、

タワーレコード(Tower Records)などの配信も非常に厳しい審査がございます。

3.商業利用は慎重に

著作物が含まれる可能性がある場合、商業利用は控えるか、必ず権利者の許可を得た物にしょう。

4.著作権フリーの表現

特定のキャラクター名やデザインを含めず、オリジナルのプロンプトにしましょう

5.AIの悪用は厳禁

すでに中国ではAIの悪用による

テレビ電話(AI)による詐欺が発生しています。

日本では、既にAIを悪用してクレジットカードの情報を抜き取ったりしている方まで事件になっています。

職人の価値と時代の変化

オーダーメイドの職人はこれからも求められます。しかし、いつまでも日本刀だけを作り続けられる方は一握りです。時代に合わせて、職人も進化や変化する方もいるということ。

AIは脅威ではなく、新しい創作のパートナーとして考えるべきです。

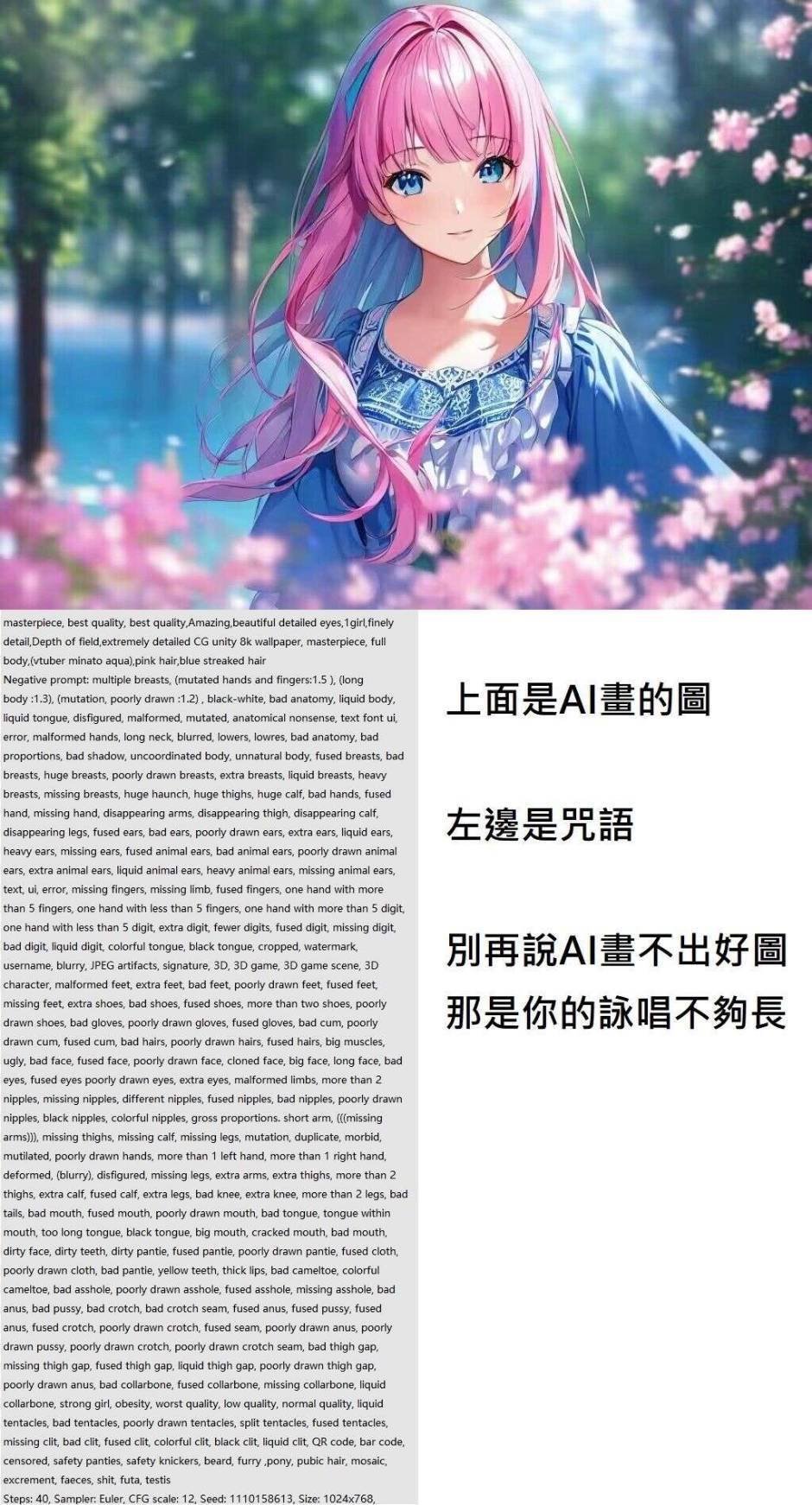

特に「AI絵師」や「魔術絵師」に焦点を当てて、基本的な知識と著作権に関する重要なポイントをお伝えします。

AIの進化により、プロンプト(指示文)=(魔術)を使って誰でもオリジナルの作品を生み出すことができる時代が到来しました。

AIの使用を明言する必要性

AIを活用するために知っておきたいポイントをまとめました。

1. AI絵師とは?「魔術絵師」の世界

「AI絵師」という言葉を耳にする機会が増えています。魔術とは、プロンプトの事です。AIとは、英単語のプロンプトを使って指示を与え、オリジナルのイラストを生成するクリエイターのことです。私の場合、100以上の英単語を組み合わせて細かく指示を出し、AIがイメージする世界観を実現しています。これにより、専門知識がなくてもAIの力を借りて自分だけの作品を創り出すこともありますが、基本的に出力されたものは、ほぼ全てバグっています。

イラストであれば間違いなく、Adobeで加筆、可変、修正する必要があると現段階では思います。

SNSで話題になっていたものを引用します

注意点がございます

AIイラスト生成における注意点

プロンプトの著作物への配慮

その過程で使用されるプロンプト(指示文)=魔術とは、AIがどのような絵を描くかを決定する重要な要素です。

こちらの画像のプロンプトには

よく見るとたくさん書き出されてる中に

①「Full body, (VTuber Minato Aqua style), 」日本語にすると「全身、(VTuber 湊あくあ風)」

このような表現は具体的なイメージを伝えるのに有効ですが、「湊あくあ風」という記述は特定のキャラクターを想起させるため、著作権や商標権に抵触する可能性があります。

例えば、裁判になると

プロンプトの中身が論点になるはずの為、

「ピカチュウ風」や「ミッキー風」、「ドラクエ風」当然、負ける可能性があります。

裁判について

神宮寺匁トロロは、AIに関する判例をすでに確立しています。

令和6年 (発チ) 第3363号

過去に「AIを使用していることを隠している」といった趣旨の投稿内容の裁判を行い、開示請求が認められました。開示請求の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

[開示請求について]

https://note.com/tororo_family/n/n4b8a5d89239c

神宮寺匁トロロは自身のプロフィールや投稿において「魔術絵師」「魔術作曲家」と名乗っており、AIの使用を隠してはいません。

したがって、「AI使用を隠し世間を騙している」といった内容は誤りです、そのような主張は「虚偽」や「反真実」に該当します。このため、開示請求が認められる結果となりました。

2. AIと有名クリエイターたちの挑戦

AIの進化はプロのクリエイターたちにも影響を与えています。特に、「ワンピース」の尾田栄一郎先生や「GANTZ」の奥浩哉先生、そして「ドラゴンボール」の孫悟空役で有名な声優・野沢雅子さんなど、多くの著名クリエイターがAI技術を活用しました。

理由について

プロは先に読み込ませて、AI化することで

今後、何か著作権を侵害された時に

裁判で勝てるからです。

プロンプトに「ワンピース、ピカチュウ」など「悟空」、とあるだけで、AIで出力された物へ著作権違反を問えるからです。

尾田栄一郎先生は、自身の代表作「ワンピース」のキャラクターや場面をAIに読み込ませ、新たなアプローチをしていましたね。

奥浩哉先生(GANTZ)は、複雑な世界観や未来的なビジュアルをAIで再現したりしていました。

野沢雅子さん(悟空役の声優)も、自身の声やセリフをAIに取り込むことで、将来の事を見据えているはずです。

フリーザの声優さんは勝手に販売されていたことに対し、問題視していたことがニュースになっていました。

※声優さんの多くは、演技の部分は取り込まないと仰っているそうです。

3. AI技術の未来とその可能性

AIは今やイラストの世界だけでなく、小説や音楽など、さまざまな創作分野に浸透しています。AIは単なる補助ツールにとどまらず、私たちの創造力をさらに高め、新しい表現方法を提供する存在となりつつあります。いつの日か、一家に一台のメイドロボットなどの役割もAIが担う時代が訪れるかもしれません。

飲食店ではロボットが導入されているチェーンも増えてきましたね

現在は世間へ浸透している

初音ミク

こちらも生成ボーカロイドといって

非常にAIに近いものです。

出た当時、多くの歌手からの懸念の声はたくさんありました。

プロの歌手での意見がぶっ壊れた瞬間があります。それはGacktさんの功績です

がくっぽいどから、世間の流れが変わりました

Gacktさん本人が声を入れたこと

漫画家のベルセルクの作者が協力したことです

歌を歌わせることが出来ます

出来た当時から打ち込みの技術が必要でしたが

現在は、商業可もたくさんされており

補助ツールというカテゴリーに近いです

また、今後、AIを使用すると

クリプトン社が公言しています

2024年度のAIの初音ミクの販売情報はこちら

⇒https://www.crypton.co.jp/cfm/news/2024/08/01superpack

4. AIの仕組み:理解と再構築のプロセス

「AIは単なるトレース(写し取り)」と誤解されることがありますが、実際にはAIは与えられたデータを「理解・分解・再構築」することで新たな作品を作り出します。

たとえば、「バナナ」という指示を与えたとき、AIも、人も、それぞれ異なるイメージを描き出します。AIは単に画像をコピーするのではなく、指示を基に多様な視点からイメージを再現するのです。

人と同じように

・美味しそうなバナナ

・腐ったバナナ

・バナナを使用した料理

人それぞれ、AIも思考が違います

5. AIで生成した作品に著作権はあるのか?

一般的には、AIが生成した作品に著作権は発生しないとされていますが、特定の条件を満たすことで著作権が認められるケースも増えています。AIの生成物の扱いについては、今後さらに議論が深まっていくでしょう。クリエイターとしては、AIによる作品の生成過程や芸術性を理解し、適切な配慮を心掛けることが重要です。

AIの完全オリジナルにする方法

①プロンプトには著作物は入れない

②プロンプト=魔術は物凄く細かく設定しましょう、最低200単語以上など

③先に自身のオリジナル作品を読み込ませる

④順番も大事です

※ワンピースの作者が読み込ませてから

出力した、AIイラストの場合

それは「ワンピース」と呼べるでしょう

※GANTZの作者が読み込ませて出力した作品「GANTZ」のイラスト作品と呼べるのではないでしょうか

今後の期待について

アニメ化の速度(ワンクール待たない時代)

ゲーム化の速度(マップがAIによるものなど)

どんどん速くなる時代が必ず来ます

6. AIについて絶対に避けるべき危険な落とし穴

AIを使って創作する際には、著作権侵害を避けるために以下の点に注意が必要です。

他人の著作物を

プロンプト(魔術)に含めないこと

AIで出力する際に

キャラクター名やアーティストの名前をプロンプトに使うと、著作権侵害となるリスクがあります。私も他人の著作物を参考にすることなく、完全にオリジナルなプロンプトを使用しています。「ピカチュウ」と入れたら

ピカチュウが出力されます

それは著作物のピカチュウです。

他人の作品をAIに読み込ませない

一部のAIツールでは他人の作品を読み込むことができますが、これはトレースとみなされ、

著作権侵害のリスクがあります。

AI生成物には「Exif」という履歴データが残るため、プロンプトの内容や生成過程が裁判で争点になる可能性が今後あります。

例)

pixivにAIで出力されたイラストをそのままUPした場合

Exifが記録されているので

サイトでそのまま確認出来てしまいます

※AIと公言しない場合は確実にバレます。

7. AIの適切な活用方法と著作権の注意点

AIを活用する際には、自分のオリジナル作品を読み込ませることが推奨されています。

しかし、同時にそれが他人に使われるリスクも考慮しなければなりません。これは非常に難しい問題です。

例えば、世界的なミュージシャンのTimberland(ティンバーランド)をはじめとした多くのアーティストの中には、AIを自由に利用しても良いという寛容な姿勢を持つ方もいますが、一方で、イラストレーターやクリエイターたちの意見は多様です。

特に『他人に自分の作品を真似されたくない』という意見は根強く、その主張には正当な理由があると感じます。

しかし人それぞれの感性があるということです

ワンピースの作者は

慣用側なのでは無いでしょうか

他にも勝新太郎の座頭市をモデルにしていたりしますよね

◯AIの世界に注目

今後アニメも、原作をAIで読み込ませることで作業効率が早くなり、ワンクールで終わっていたアニメの作品が、次のクールを待つなどが無くなるかもしれません。

尾田栄一郎先生や奥浩哉先生などの著名クリエイターが、自身の作品をAIに学習させることで新たな創造の可能性を探っています。

将来的には、AIが生成した作品に関するプロンプトの内容が裁判で提出され、法的な議論が行われる可能性もあります。

適切な利用方法を理解し、AIとの向き合い方に責任を持つことが大切です。

8. AIを使用していることを明言する重要性

AI絵師と反AI絵師の間で意見の対立が見られます。SNSでの透明性を保つために、

AIを使用した作品はプロフィールやハッシュタグに「AI絵師」や「魔術絵師」といった表現を記載することが推奨されています。

特にX(旧Twitter)では、AIを利用したことを明記することで、社会的な信頼を守り、不当な批判や誤解を避ける効果が期待されています

9.AIを使用したと活動を公言する理由

AI絵師の活動を公言していた場合、

それはAIを使用していると公表している訳です

裁判の判例でも

たとえば、「イラストを、AI使用していないと描いたと嘘付くな!」という発言などがあるとして、ハッシュタグやプロフィールでAI絵師、魔術絵師と名乗っていた場合、社会的評価を低下させる目的であれば、

名誉毀損による開示請求が可能になります。

AIを正しく使用し、誤解を避けるためにも、

公表義務を果たすことが重要です。

10. まとめ

透明性を保つ理由

プロフィールやハッシュタグに「AI絵師」などと記載し、AI使用を公表する事

著作権に注意

他人の著作物をプロンプトに含めず、著作物をAIに読み込ませないことが重要。

AIは本当に素晴らしい技術です。

元プログラマーとして、その可能性に大いに期待していますが、同時にリスクも大きいと感じています。

ニュースでも、ノーベル物理学賞・ヒントン名誉教授が語っていますhttps://news.infoseek.co.jp/article/20241203_yol_oyt1t50148/

AIによるイラストの不正利用や、ニュースで話題になったAI動画を使った詐欺事件。

すでに現実に起きている問題です。

今でもメールや電話で多くの人が詐欺に遭っている中、本人そっくりの映像や声を使われたらどうなるでしょう?被害はさらに拡大することが簡単に予想できます。

さらに怖いのは、AIが犯罪に使われた場合、誰が責任を取るのかという問題です。

漫画村のような著作権侵害や誹謗中傷、名誉毀損だけでなく、殺人や強盗といった重大な犯罪にまで悪用される可能性があります。

そして、背後にいる制作者を特定できないケースがほとんどになるでしょう。

これは非常に危険です。

しかし、AIを正しく活用すれば、大きな可能性を秘めています。たとえば「一家に一台メイドロボット」が実現すれば、日常生活が大きく変わります。

現在、

既にAI搭載の電化製品はたくさんあります。

ロボットがロボットを生み出す技術

2015年から川崎重工さんとかが着手しています

2024年の最近では

ロボットが生殖して増える事も確認されました

⇨https://www.cnn.co.jp/fringe/35180169.html

この進化はまさに、

『デトロイト ビカム ヒューマン』や『ちょびっツ』、あるいは『ターミネーター』のような世界に近づいていると感じます。

未来は、AIをどう使うかで大きく変わります。希望あふれる世界を作るのか、それとも課題に振り回されるのか。

それを決めるのは、私たち自身です。

責任を持ってAIと向き合う

自分の活動に責任を持ち、適切に技術と向き合うことでAIの可能性を無限大限に引き出すことができる。

AI技術がますます進化する中で、クリエイターとしての責任と透明性を意識し、AIがもたらす新たな創造の可能性に期待しましょう。