旧石器時代及び縄文土器について

つい先日、十日町市博物館と茅野市尖石縄文考古館に行ってきました

そこでの個人的な感想を述べたいと思います

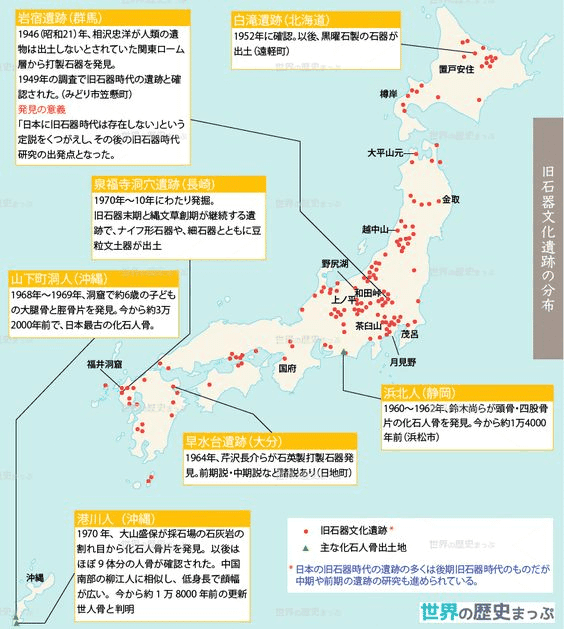

尖石縄文考古館で旧石器時代では今よりも7度くらい温度が低かったとの記述がありました

それなのに諏訪湖周辺の旧石器時代の集落跡が縄文(新石器)時代や弥生時代よりも高い場所で発見されているようです

そこで私なりの仮説を立ててみました博物館での説明とは異なります

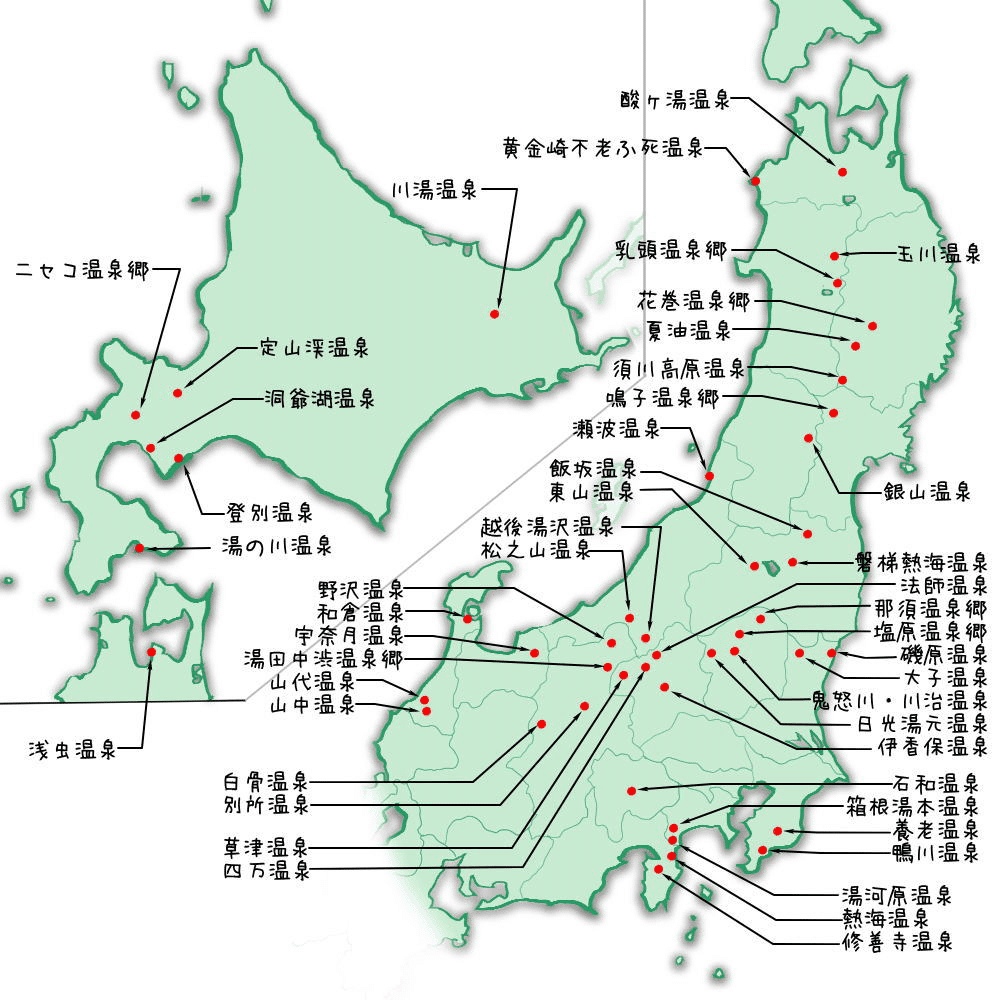

極寒の旧石器時代は温泉が湧いている周辺で集落を築いていた

今よりも7度も気温が低い訳ですから普通に考えるととてもそんな場所は選びません

博物館の方に尋ねたところその当時の人も今よりも明らかに寒さに強いような人体構造ではなかったようです

だとすると温泉が湧く周辺でしか住む場所がなかったのではないか?と私は思いました

当然他の動物も同じでしょうから温泉地周辺に集まってきます

だからそれを食べていたのではないでしょうか?

そしてそれ以降の縄文や弥生で暖かくなってきたら

温泉地以外にも活動範囲が広がっていく

十日町市博物館だと火焔型土器が有名です

火焔型土器の穴の開いた取っ手の様な部分は強度的に土器を紐で釣るして使うようなことはできなかっただから単なる装飾ではなかったのか?と博物館の方はおっしゃっておられました

私はなんとか使う方法を考えてみました

温泉につけて湯煎して使っていた

縄文土器の中で下側の部分が汚れていないものがあります

だからこういった類のものは普段は火にかけて使っていたとしても時には湯煎で使っていたのではないか?

頻度に関しては逆かもしれない湯煎の方が多いかもしれないでもあくまでも仮説

だから湯につかっていた下側が汚れていないのではないのか?

湯煎している時に土器が倒れないようにしているだけなので、つるして使うわけではないので強度的には問題ない

と私は感じました

そうなると複雑な文様も単なる飾りではなくて

表面積を増やして湯煎がより効果的にできるようにしていたのではないか?

とも考えられます

どうなんでしょう?

補足

その周辺でザックを背負ってクルクルしながら歩いていた変な輩を見かけた方、多分それが私です