【短編小説】涙空トーストのはじまり

いつか骸も花のための養分となる。

どうしても小春ちゃんに救いある展開を与えたくて…。上記の話と関連しています。「桜の樹の下には初恋が埋まっている」は読んだほうがわかりやすいかもしれません。

小春がその店を訪れたのは偶然だった。

あの忌々しい花も散り、ようやく青々とした若葉が腕を広げたころ。ふいに目に飛びこんできたのは街中にひっそりと佇む一軒のカフェだった。

汚れ一つない白い壁に温かみのある木の扉。扉の傍らにメニューの書かれた看板が置かれていなかったら、住宅の一つとして見逃してしまったかもしれない。

いわゆる隠れ家カフェというやつだろうか。大通りから外れたわき道に店を構えるくらいだ。きっと老後の暇つぶしに物好きな老人がやっている店に違いない。

普段であれば一瞥をくれただけで通り過ぎていただろう。だが微かに香るコーヒーの香りがこわばった小春の心にそっと触れた。何もかもを包みこんでくれるような、どこか懐かしい香りだった。

――ここらへんで一息ついてもいいかもしれない。

急ぐ予定もないし、ずっと歩き続けて喉も渇いているし、一杯コーヒーを頼むくらいなら財布もそれほど痛まない。

誰に聞かせるでもない言い訳を脳内で並びたて、小春は鈍く光り輝くドアノブに手をかけた。

カランコロンと真鍮の鈴が軽やかに鳴った。

「おやいらっしゃい」

皿を拭く手をとめて挨拶してきたのは六十代ほどの男だった。

髪は白髪というより銀と呼ぶにふさわしいグレイで、レンズの奥には錫色の瞳が穏やかに笑みをたたえていた。白シャツに黒いエプロンというシンプルでかしこまった服装のせいか、まさに老紳士と呼ぶにふさわしい出で立ちだった。

「お一人様ですか」

小春は頷いた。

店内には腰の曲がった老人が一人いる他には誰の姿も見えない。昼食というには遅く、かと言ってティータイムを楽しむには早い微妙な時間だからだろうか。

大きな窓から差しこむ光は心地よい温度にあふれている。しかしあまりにもその光は透明すぎた。夜に慣れきったこの身には少々居心地が悪い。

自然と小春の足はカウンター席に向かった。よく磨かれた天板がとうもろこし色の電灯に照らされてつやつやと光り輝いていた。

アンティーク調の椅子に腰かけると、背中に沿うように緩やかなカーブを描いた笠木が小春の背に手を添えた。

黒い革の表紙が暖色の明かりに照らされて柔らかく光っている。風変わりなメニューはなく、何の変哲もない昔ながらの喫茶店のメニュー表だ。予想を裏切らないそれにほっと安心しつつも、どこか落胆する身勝手な自分がいた。

「すみません。コーヒーを一つ」

「かしこまりました」

老紳士が軽く一礼して銀のポットを手にとる。それすらも洗練された動きだった。

(どこかの執事って言っても納得しそう)

どこぞのお嬢様に仕えている執事と説明されたら信じこんでしまう。そのような気品が彼にはあった。

「マスター、お会計」

しゃがれた声が空気を震わせた。いつの間にか老人がレジの前に立っていた。しかめっ面の彼は傍から見れば怒っているようにも見える。だがすぐにそれは違うとわかるだろう。目の奥には怒りとは対照的に穏やかな色が浮かんでいるからだ。

「今日もうまかった」

「ありがとうございます。それはよかったです」

「また明日もくるからよ。いい加減なやつ出すなよ」

老人はにやっと笑ったが、どこかが麻痺しているのか引きつったような歪な笑い方だった。マスターはふっと微笑んだ。

「ええ。斎藤さんは厳しいですからね。失望されないよう誠心誠意淹れさせてもらいますよ」

「おうよ」

杖をついていないもう片方の腕をぎこちなく上げ、老人は去っていった。カランコロンと真鍮の呼び鈴が涼やかに響いた。

静寂が落ちた。空間を満たすのは沸騰する湯の音と、マスターが豆を挽く音、流れるクラシック音楽。そしてふわりと香る香ばしいコーヒーの香り。

しかし手持ち無沙汰で落ち着かない。スマホを開こうにも吹きだしアイコンを見るのが億劫だ。

(こんなことなら本でも持ってくればよかった)

小春は密かに嘆息した。

薄っぺらい端末に送られてくるメッセージは二種類にわかれる。下心むき出しの誘いか、それ以外か。――ああいやもう一つあった。母からの心配を装った毒入りメールだ。

相変わらず世間体を気にする母は、己の幸せをこちらに押しつけようとする。未だに娘が何も知らない純粋無垢な少女だとでも思っているのだろうか。真っ白な布に色をつけるように容易く己の色に染められるとでも。

小春の口元に歪んだ笑みが浮かんだ。

馬鹿馬鹿しい。もしも本気で信じているのならよほど頭がおめでたい。純粋無垢な少女なんてもうどこにもいやしないのだ。あの日から、薄汚い自分の想いを自覚してしまったあの日から純白は汚された。今や路地裏に転がる埃のような汚い灰かぶりだ。ただし本家とは違い、魔法をかけてくれる魔女もガラスの靴片手に迎えにきてくれる王子さまも登場しない。惨めな女が惨めなまま終わるだけの物語だ。

ふと土に埋もれていく花の缶が脳裏に浮かんだ。同時に夜風にそよぐ一本の桜の樹と、おびただしい花の間から手招く細い指も。

いけない。あれを思い出してはいけない。小春はぎゅっと手を握りしめた。

もうここは故郷ではない。縁もゆかりもない都会だ。ビル群がひしめき、縁がよりあったと思えば、次の日にはほどけている淡白な世界だ。短い人生の大半を過ごしてきたあの町ではない。醜い想いを埋めた町ではない。

(もう春も終わったじゃない)

消えろ。消えてくれ。あの花ごと散ってくれ。幾度も願った思いを心の中で呟いた。

電源をつけると案の定例の吹きだしアイコンが目につく。予想できたことなのに、胸のうちに埃がまた一つ降り積もった。

「ところでお客様」

「え、は、はい」

小春はびくっと体を震わせた。上ずった声が滑稽に店内に響きわたった。頬に熱が集まる。

店主はそれに眉をひそめるでも咎めるように鋭い視線を送るでもなく、ただ静かに湯を注いでいた。

「甘いものはお好きですか?」

「……は?」

思わず失礼な返しをしてしまった。いやしかし何の脈絡もなく謎の質問を投げかけるこの主人もなかなか礼を失しているのではないか。そう、だから自分は悪くない。

小春はきっと店主を睨みつけた。

「まあ、好きですけど……それがどうかしました?」

態度を硬くした小春に気づいていないのか、店主は変わらぬ調子で続けた。

「実はですね、懇意にしているパン屋から食パンをいただきましてね」

「はあ」

小春は困惑を隠さぬまま相づちを打った。話が見えない。パンをもらったからいったいどうしたというのだ。

「試作品なのでお代はいりません。どうか試食をお願いできないでしょうか」

チンという音と共にコーヒーとはまた違う、香ばしい香りが漂ってきた。一体いつの間に。

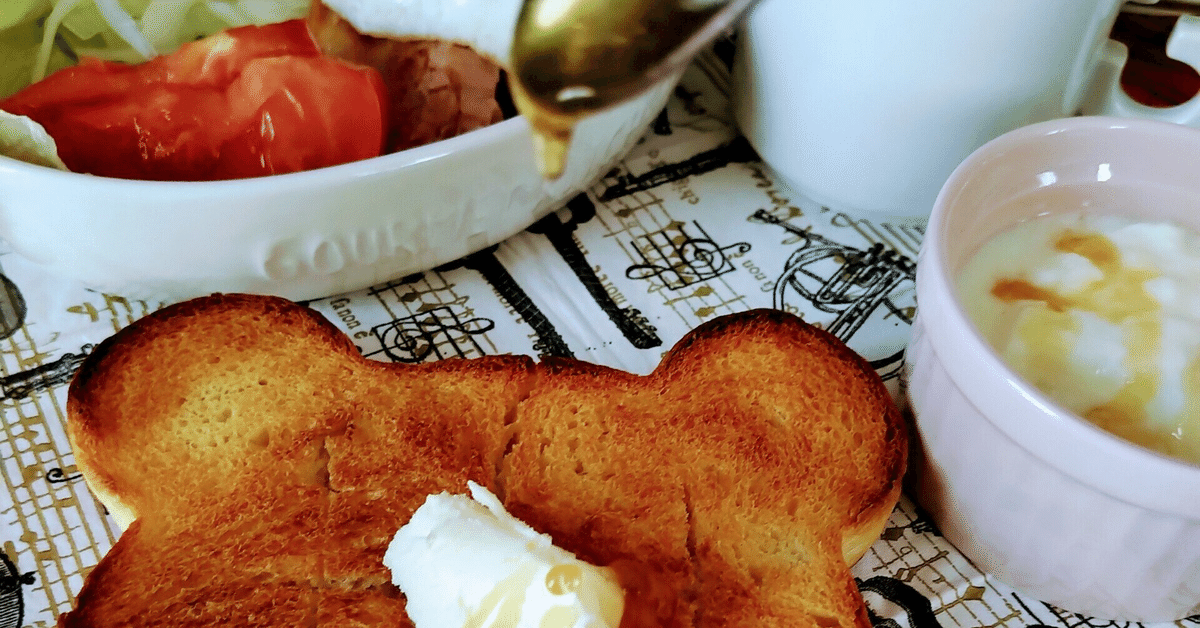

こんがり焼けた食パンは食欲を誘うきつね色だ。苦い焦げなど一つも見当たらないきれいな焼き目だった。ひだまりを形にしたらきっとこのような形になるだろう。

――ああ、自分には似合わないな。

小春は自嘲するような薄笑いを浮かべた。

己の手は既に真っ黒に汚れてしまった。己の恋心を手にかけたあの日から、いや汚らわしい感情を抱いてしまったその日から、小春の体はゆっくりと黒ずんでいったのだ。

浅ましく薄汚い世界に頭まで浸かった小春はもう花にはなれない。その花は自分の手で散らしてしまった。小春が生きるべき世界は、明るい日差しの下でそよぐ薄紅色の花びらとは真逆の光のない地中であるべきなのだ。

だというのに。

「何に、するかによります」

自然と口は言葉を紡いでいた。店主は嬉しそうに微笑を浮かべた。

「ハニートーストです。お好きですか?」

アイスもつきますよ、と店主は言葉を継いだ。

「アイスですか」

「ええ。バニラです。十三夜月のような」

「じゅうさんやづき?」

聞きなれない言葉に小春は目を瞬いた。

店主は金色のバターの塊を惜しげもなくパンに塗りこんでいく。陽光を抽出したかのような金の汁がパンの肌に染みこんでいくその様は、無意識のうちに小春の口内を湿らせた。

「満月の次に美しいとされている月のことです。ほら、完全な満月ではありませんが、それに近い月がありますでしょう? あれです。縁起の良い月として昔から愛でられてきた月なんですよ」

そう言いながら彼は大きなプラスチックの箱を取り出して、アイスの岩石にアイスクリームディッシャーを滑らせた。淡黄の岩盤は銀の半円球に沿うようにくるりくるりと丸まって、パンの大地の上に月が降り立った。

「そう、なんですか」

若草色のスカートに皺が大きくよった。

皆から愛でられてきた月。あの花と同じ、誰からも無条件に愛される美しいもの。醜い自分とは正反対の輝かしいもの。

「まるでお客様みたいな美しさですね」

「えっ……」

小春ははじかれるように顔を上げた。レンズ越しの錫色の目が穏やかに小春を見つめていた。ふいにその眼差しが、出会った当初の初恋の人の眼差しに重なった。

やめて。そんな目で私を見ないで。

小春は今すぐ髪をかきむしって叫びだしたくなった。

「そんな、冗談でしょう? 私こんなに綺麗じゃありませんよ」

心の奥にわだかまっていた黒いドブ水がごぼりともりあがった。

「だってあなたの話が本当なら、十三夜月って昔から愛されてきた美しい月なんでしょう? そんなものが私と同じわけがないですよ。私は、わたしはそんなきれいなものじゃない。むしろ汚いものなんです。誰からも愛されるような尊いものなんかじゃない」

琥珀を溶かしこんだような蜂蜜が月の肌をつたっていく。蜂蜜の中に浮かぶ小さな光の粒が、星々のようにきらめいた。それすら汚い小春を嘲笑っているかのようだった。

「そうでしょうか? お客様は月に負けない美しさを持っていると思われますが……」

店主は首をかしげた。その目は純粋な疑問が浮かんでいる。だがそれは小春の胸に降り積もっていた埃に火をつけるには十分な力をもっていた。

小春はカウンターを叩いて立ち上がった。

「勝手なこと言わないでください! あなたに、私の何がわかるっていうんですか!」

誰からも愛されるものだったのならば。そうだったのならば、なぜ小春は周りから祝福されぬ想いを抱えて生きねばならなかった。なぜ己の手で生まれた想いに手をかけねばならなかった。

あの日の少女が声を上げて泣いていた。誰からも望まれず、日の目さえ一度も見ることなく桜の下に埋められた少女が泣いていた。

「そうですね。お客様の事情も知らぬまま無遠慮にも偉そうなことを申し上げました」

はっと小春は意識を引き戻した。落ち着いたクラッシックの中に不規則な己の息づかいが不協和音のように混じっている。

小春の顔は真っ赤になった。これでは子どもの癇癪ではないか。大学生にもなって人前で泣きわめくなどなんてはしたないことを。

「い、いえ私こそすみません。突然怒りだしてしまって……」

「ただですね、やはり私はお客様が十三夜月に不似合いな方だとは思えないのですよ」

「は……?」

小春はぽかんと口を開けた。

この男は今なんと言った。小春の中に巣食うどす黒い炎を垣間見た上で、なお戯言をほざくと言うのか。

視界が狭まっていく。赤に染まっていく。だが小春が口を開くよりも店主が切り出すほうが先だった。

「こう見えても接客業に就いて長いので、一目見ればどのような方なのか何となくわかります。お客様は引きしぼった弓弦のように張りつめておられた。ほんの些細なきっかけでふつりと切れてしまいそうな危うさがある」

小春はぽかんと口を開けた。説教かありきたりな慰めが飛んでくるものと思っていたばかりに、店主の思いもよらぬ言い分は小春の勢いを削いだ。

「それでいて潔癖に近い高潔さがある。誤解を恐れずに言うのであれば、不完全な青さとでも言いましょうか。

ですから満月ではなく十三夜月に似ていると言ったのです。未完成。そして夜の静寂のように繊細で、しかし決して闇に沈むことなく、夜を照らす美しさがある。

そのような印象を受けましたので、十三夜月が似合う方ですね、と表現いたしました。気分を害してしまわれたのなら謝罪いたします」

小春はへなへなと椅子に腰を下ろした。この店主の声は毒気を抜く。低く落ち着いた声は、燃えたぎる炎が徐々に熾火に変わっていくように、心をなだらかにしていくのだ。

「いえ、大丈夫です……」

天板に突っ伏した小春の傍にコトリと皿が置かれる気配がした。焼いたパンと溶けたバター、蜂蜜の甘い香りにコーヒーの芳香が絡みついて、淑女のような洗練されたハーモニーを作りだす。それは冷たくこわばった小春の心を溶かしていった。香りに誘われるがままに、小春はゆるゆると顔を上げた。

「この店はなんの変哲もない喫茶店ですが、実は裏メニューが存在するのですよ。まあ裏メニューとは言っても名前もついていない粗末なものではありますが、常連の方々の気分に合わせたメニューをお出しするのです」

「これも?」

店主は首肯した。

「ええ。これはですね、泣き出したいとき――特に失恋なさったときにお出しすることが多いですね」

だろうな、と思った。だが不思議と先ほどのような怒りは沸いてこなかった。

小春は湯気を上げるトーストを見下ろした。きつね色の肌に、甘くて白い汗がつっと流れ落ちる。

脇にはナイフとフォークも用意されていたが、小春はそのまま手でかぶりついた。

小気味いい音と共に口の中に広がったのはバターの旨み。ついでアイスの冷たさと粘度のある蜂蜜の濃厚な香りが口内を満たした。外はカリッと中はしっとり、剛柔併せ持つパンがそれらをしっかりと支えている。そのどれもが優しい甘さで小春を包みこんだ。

「……おいしい」

素直な称賛が口から漏れた。温度の違う甘さがあの日の少女の肩をそっと抱いた。そんな気さえした。

抑える間もなく、両の目から涙が盛り上がった。磨かれた板の上に丸い染みがいくつもできた。

「すごく、っ、おいしいです」

「それはよかった」

小春は泣きじゃくりながら無我夢中でトーストを食べた。どれもが甘いが小春のそれには塩気があったためか、舌が飽きる暇もなく、あっという間に皿は空になった。

それを見計らったように差し出されたのは温かい二個のおしぼり。蜂蜜でべたべたになった手は白いおしぼりを黄色に染めた。もう片方のおしぼりを目にあてると、泣き疲れた目に優しい温かさがよく沁みた。

「あの、マスター」

小春は指に力をこめた。

「はい、なんでしょう」

「その、先ほどあんな態度をとっておいてなんなんですけど、私の話聞いてくれませんか?」

店主はにこりと微笑んだ。

「こんなしがない年寄りでよければ」

小春はぽつり、ぽつりと語った。誰にも明かすことなく終わらせた恋の顛末を。小春が己に課した罰のことを。泣きすぎて引きつれを起こした喉が何度も話を中断したが、店主は急かすことなく、小春が落ち着くまで待ってくれた。

注文したコーヒーも小春の心を静めるのに一役を買った。店主が淹れたコーヒーはこれまで飲んだインスタントとは比べものにならないほど香りが良く、心が波立つたびに香ばしい香りが宥めてくれた。

「なるほど。それは苦労なさいましたね」

「でも、こんな想いもってしまった私が悪いので……」

細い指に再び力がこもる。細く白い指の先が一瞬黒ずんでいるように見えた。血が滲み、土に汚れた不潔な指だった。

「そうでしょうか? お客様は最善を尽くされたと思いますよ」

「でもっ」

小春を見下ろす錫色の目は凪いでいた。その目に射抜かれると不思議と舌先まで出かかった切っ先を引っこめてしまう。

「お客様は婚約者がおられると知って、身を引いたのでしょう? 身勝手に押しつけたわけでもない。不義を働いたわけでもない。お客様は何もしていないのです。お客様のはごく普通の失話です。ありふれた失恋を、ましてや一人の幼い少女の失恋をいったい誰が咎めることができましょうか」

口を開きかけた小春を目で制し、店主は続けた。

「それに恋をするだけならば自由でしょう?」

どこかで金属が砕けるような音がした。それは小春の足枷だった。ずっと夜に引き留めていた罪悪感という名の枷だった。

視界が急速にぼやけていく。目から熱いものがこぼれ落ちるのを、小春は止めることができなかった。

「わたし、この想いを、認めてもいいんですか?」

真夜中一人で埋めた想いを、花開く前に己の手でひきちぎったあの日の自分を抱きしめてもいいのだろうか。

店主は小春の目を見て頷いた。

「いいんですよ。ご自身以外の誰が認めてあげられるというのです」

ふっと体が軽くなった。背負いこんでいた重荷が落ちる鈍い音がした。

「わたしっこんどは、」

「ええ」

「年下の、かわいい男の子つかまえて」

「はい」

「勝彦さんの、っ、あの人のまえで、しあわせだよって、笑ってやるって、決めているんだから」

「素敵な夢ですね」

店主は微笑みをたたえたまま相づちを打つ。

この人ならば、底に秘めていた黒い澱をさらけ出してもいいかもしれない。そう思ったときには小春の口は既に言葉を紡いでいた。

「でも、なんで。なんでまだ、この想いはきえてくれないの」

何度懇願しようが春が来るたびあの想いは顔を出し、より深く根をはってきた。今もなお花は散れども薄暗い地中に残った根が蠢く気配がする。

「それはお客様が本気でその方を愛していたからでしょうね。本気でその方を想っていたからこそ容易には消えないものなのです」

「どうしたら、なくせるんでしょうか?」

ずっとずっと苦しかった。こんな思いをするくらいだったら捨ててしまいたかった。存在を認めた今もこの感情に振り回されたくはないと厭う声がする。その声はしわがれた老婆のように疲れきっていた。

「まず無理やり消そうとするのはやめましょう。たしかにお客様の恋は甘くはないものかもしれません。ですが無かったことにする必要はないのです。苦い記憶もいつしかあなたの美しさの糧になりましょう。コーヒーが人々を癒す芳香をまとうように」

店主は小春の前に置かれたカップを指さした。カップの中はもう乾いた染みしかこびりついていないが、心を穏やかにする香りはまだほのかに香っていた。

「でもそれじゃハニートーストみたいに甘くはならないでしょう? 普通の女の子だったらきっとハニートーストみたいに甘くてふわふわでしょうに」

小春の口元に自嘲的な笑みが浮かんだ。やはり自分には普通の女の子のような可愛らしさは似合わない。どれほど化粧で、年頃らしい服で身を隠そうとも腐敗した内面は滲み出てしまうものなのだ。

「そうでしょうか? 甘いだけではしつこくて、例えばこのハニートーストは一枚も食べれば十分という人も多いでしょう。しかも毎日食べたいものでもない。それに比べてコーヒーは毎日飲むという方も多いですし、愛飲家も世界中にいらっしゃいます。甘さだけが全てではないのですよ」

――ああ、本当にこの店主は!

小春は肺から全ての空気を吐き出すかのように長く深いため息をついた。

「やめてくださいよ。私、もう年上の人には恋しないって決めているんです。……マスター、若い頃はさぞかし女の子をとっかえひっかえしていたでしょう」

「まさか。私なんぞはいつも枕を涙で濡らしていましたよ」

小春は疑いの目を向けた。

砂漠で喘ぐ旅人に冷たい水を差し出せる人だ。血を流す心にハンカチを差し出せる人だ。それも至極当然といった顔で。いったい何人が彼と同じ芸当ができるだろうか。

もっと年が近ければ小春のほうから猛烈なアプローチをかけていただろう。だがどんなに小春が胡乱げな視線を送ろうと、店主は顔色一つ変えず皿を磨いていた。

(大人は本当にずるい)

初恋の人と出会った齢にもずいぶん近くなってきたが、まだまだ彼らに追いつける気がしない。

小春はかぶりを振って、話題の標的を変えた。

「ところでこのハニートーストもただのハニートーストなんですか?」

「ええ。賄いの延長みたいなものですので」

小春は身を乗り出した。

「このメニューってお客さんの心に寄り添ってつくるものなんですよね? 名前くらいつけたほうがいいですよ、ぜったい。そのほうが親しみもわきますし」

店主は困ったように眉を下げた。

「ですが私には名付けのセンスがないので、せいぜい平凡な名前しかつけられないのですよ」

「じゃあ私が名付け親になってもいいですか?」

店主は逡巡するように少しの間沈黙したが、やがて小さく頷いた。

「ええ、まあお客様がよろしければ」

小春は先ほど食べたハニートーストを思い浮かべた。

バターのてかりでつやつやと輝くきつね色のパン。アイスの肌をつたう蜂蜜。どれも甘くて包みこむような優しさがある。とすればあの甘さに起因するものか。

いやそれでは平凡すぎる。もっと意外性があって、なおかつ泣きたい心に寄り添う役割にぴったりな名をつけたい。

そのとき何気なく見やった窓の先にぬけるような青を見つけた。同時に舌をさした塩気がよみがえる。

――これだ。

脳内に光が生まれた。

「じゃあ涙空トースト。涙空トーストはどうですか? 失恋って涙を流すものだけど、雨はいつか上がるものだから。このトーストの優しさに甘えて涙を流し終えたら、美しい快晴が覗いてくれるように。そんな願いをこめて」

「いいですね。では涙空トーストにいたしましょう。裏メニュー命名第一号は涙空トーストということで」

「ふふ、マスターのはじめて私がもらっちゃった」

いたずらっ子のように笑うと、店主は目を見開いたのち、小さく笑みを浮かべた。

「ええ、そうですね。まさかこの齢になってこんな若々しいお嬢さんに初めてを奪われるとは思いませんでしたよ」

小春はくすくすと笑った。久しぶりに心の底から笑えた気がした。

「マスター、私また来ます。今度はマスターを口説きに」

「お手柔らかにお願いしますよ」

マスターは優雅に一礼した。そのわりにほんのわずかでさえ頬を上気させることもないのだから悔しい。だが清々しい悔しさだった。

戸を押して外に出ると爽やかな風が頬を撫でる。空は洗われたように澄んだ青。辛く厳しい冬を乗り越えた木々の先にはみずみずしい若葉が手を広げている。

きっとあの花が完全に枯れることはないだろう。だがいつか必死に目をそらすのではなく、夜風になびく薄紅色の花々を愛でられる日がくるといい。

軽やかに駆け出していく小春の背を扉に揺れる「close」の文字が見送っていた。