ブロンズワイン簡単講座編

今回はJSAワイン検定ブロンズクラスワイン講座をしていきたいと思います。

結論から言うと、どなたにでも取得が可能です。ご安心ください!

実際に私がブロンズクラスを受講したのが4年ほど前だったと思います。その時は芦屋にありますワイン屋さんの店主に講義をしていただきました。現在もワイン検定講師をされているワインに詳しい優しいおじいちゃんのでお近くの方はひっそりとおすすめしておきます。

また、私が受講した当時と現在では変更点があるようです。試験内容的な変更ではなく、バッチの形などが変更になっております。

一般的に試験って嫌ですよね?勉強するのはいいけれども、わざわざ講義先まで出向いて試験を受けるのがめんどくさい!私もそう思います。

ですが、ワイン検定ブロンズクラスに関しては何かお仕事に役立てるという意味ではなくワインに親しみを持とう!という意味合いに私は理解しています。

ワインを広めたいという気持ちですね。受講を検討されている方がいらっしゃれば少しでも背中を押せるようにさせていただきたいなと思います。

ブロンズクラスは「ワインって何?」ってところから始まります。ワインとは何なのでしょう?そこから解説していきましょう。

ワインとは

ワインとは、ブドウを原料にして造られるお酒。

ワインはブドウに含まれる果汁です。ブドウは甘いですよね?その甘さ。糖分が酵母の働きにより発酵をします。アルコールと炭酸ガスに分解されます。要するに理科の実験ですね。

発酵のメカニズムは後ほど 醸造とは で詳しくご説明します。

例えば日本酒。日本酒はお米が原料です。ですがお米には水分はありません。それでもお酒は出来上がります。不思議ですね~。日本酒はまた詳しくご説明しましょう。

ワインの分類

ワインは4種類に分類することができます。

スティル・ワイン(Still Wine)

皆様ご存じ一般的なワイン。非発泡性です。赤白ロゼの色があります。

スパークリング・ワイン(Sparkling Wine)

シュワシュワしたワイン。発泡性です。国によって呼び方が違いますが、一緒です。シャンパンもスパークリングワインも同じと思ってください。製法だけが違います。

フォーティファンド・ワイン(Fortified Wine)

ワインに度数の高いアルコールを添加したお酒です。直vbfgrtdvivovivovvvvvvvv接飲むというよりは料理に使われることが多いです。もちろん直接も飲めます。

フレーヴァード・ワイン(Flavored Wine)

ワインに薬草や果実を加えたものです。サングリアもその一種です。

ワインの歴史

試験的に言うと歴史の勉強が必要になります。ソムリエ呼称だと深めの知識が試験に出されたりしますが、ブロンズクラスはサラッとしておきましょう!

紀元前1500年ごろから庶民のお酒になりました!

修道院の僧侶たちがワインを造って教会の資金集めに頑張りました!

ガラス瓶とコルク栓の普及でワインが一気に普及!!!

19世紀後半に「フィロキセラ」という害虫がブドウ樹を襲いました!

まぁ、このくらいで。

ブドウの種類

ブドウの種類はたくさんあります。フランスで約100種、イタリアでは400種以上。多すぎ!!!主要の物だけ知っておきましょう!

白ワイン用ブドウ

シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、リースリング、甲州

赤ワイン用ブドウ

カベルネソーヴィニヨン、ピノノワール、メルロー、シラー

ブドウの種類は人の名前のようなもの。カタカナは覚えにくいですが、ここは頑張りましょう!

ブドウの栽培に適している条件

温度:平均気温が10~16℃が適しています。緯度も北南30~50度くらい。

日照:1000~1500時間の日照時間が必要です。植物ですからね。

水分:年間降水量は500~900mmが適しています。多すぎるとダメ。

土壌:水はけがよい土壌が適していると言われています。

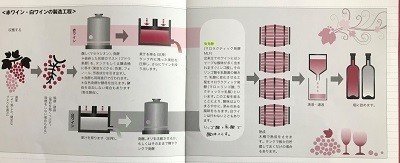

ワインの造り方

ワインを造る工程を勉強しましょう。

収穫:ぶどうを摘みましょう。

破砕:ブドウの実を潰します。(除梗をしたりししなかったり)

圧搾:果汁を絞ります。

発酵:ぶどうジュースがアルコールに変化します。お酒の誕生!

後発酵:マロラクティック発酵という方法。したり、しなかったり。

熟成:主に木樽を使って寝かします。

清澄:濾過もします。綺麗な飲み物になります。

瓶詰:瓶に詰めて販売されます。

ブドウは自然の作物です。ブドウの出来、甘いか甘くないかはその年の出来事によって変わります。雨が多かったり、寒かったり、暑かったり。様々な要因でブドウの品質が異なります。その為、ワインはブドウが採取された年によって味が違うと言われています。

近年では催場技術、醸造技術の進歩により欠点を補う製法でワインを造れる時代になりました。それでも、良い材料が手に入った年のワインはよりおいしいワインが出来るのです。料理と一緒ですね!

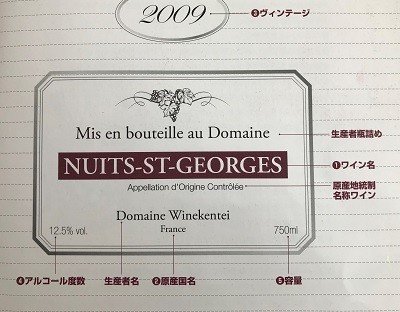

ワインの選び方

ワインを購入する際、瓶には必ずラベル(エチケット)と言われる印が貼られています。国や生産者によって表記は違うのですが、基本的にはすべてわかる仕組みになっています。

ワインを楽しむ温度

ワインは温度によって味わいが大きく変わります。

白は冷やして、赤は常温で。と言われます。

一般的には・・・

スパークリング、白、ロゼ(甘口):6~12℃

白(辛口):6~14℃

ロゼ(辛口):6~14℃

赤:12~20℃

と、言われています。ですが、絶対ではありません。

ここで細かく話すと難しくなってしまうので別の記事でしますが、

白は酸味があるので冷やした方が飲みやすい。

赤は渋みがあるので常温の方が飲みやすい。

そう思ってください。

白でも温度高い方がいい場合、コクのあるタイプ。であったり、

赤でも冷やした方がいい場合、サラッとした渋みの少ないワイン。など。

飲み方は自由ですが、ちゃんと温度にも理由があることを知っておきましょう。

ワインの抜栓方法

コルクの抜栓:色々器具があります。

スクリューキャップの抜栓:捻って開ける。

スパークリングワインの抜栓:金具を外して怪我をしないように。

サントリーのYoutubeチャンネルを参照しました。

一度ご覧くださいね!

テイスティング

ワインを楽しむためにテイスティングをすることがあります。

テイスティングが必要な意味とは。

ワインは世界中で造られて世界中に輸入輸出されています。

移送中にワインが傷んでしまったり、おいしくなくなったりします。ブショネと言われる現象ですね。

ワインの味が好き嫌いではなく、劣化したワインを判断したり、商品や温度が適切かを判断する意味合いです。日本で言ういわゆる「毒見」です。

現在では、ワインを評価する意味でも良く利用されています。

これは味覚や嗅覚が、視覚、言葉を使い表現をします。

グラスの選び方

ワインを飲む容器。ワイングラスにはたくさんの種類があります。

ワインのブドウ品種、産地、種類、ヴィンテージによって変える事があります。

ワイングラスを変えただけで美味しいと感じる事もありますよ。

一度経験してみてください!

種類は本当にたくさんあります。

栓を開けたワインの保存方法

ワインは抜栓をすると酸化と温度変化によって劣化がはじまります。

一番の劣化抑止は空気に触れさせない事です。

バキュバンの使用や冷蔵庫での保管など様々ン方法があります。

購入したワインの保管方法

ワインを購入した際にどうやって保存をするのが良いのか。

近年ではワインセラーの種類が増えて安価なものから高額なものまでラインアップは様々です。

本来、ワインはカーヴと言われるワイン貯蔵庫で保管されます。海外では地下に作ります。温度が地上よりも低く、湿度が高いため、天然のワインセラーの状態を造っているのです。

日本で作るには地域的にも気候的にも難しい。ですが、貯蔵庫を作らなくても保存の条件が揃えばいいのです。

温度差が少ない。ある程度湿度を保つ。光が当たらない。振動が無い。異臭が無い。瓶を横向けて保存。

そんなご家庭の場所。床下収納、戸棚、押し入れなどで大丈夫です。

ワイン保管するためにしてはいけない事。

激しい温度変化、光を当てる、異臭のない、コルクを常に液体と触れる状態に。

お気に入りのワインを保存する場合は気にしてみましょう!

ワインと料理の相性

食事に合う飲物はすべての料理にあります。

お寿司にコーラは合いませんよね?ご飯に牛乳は小学校だけです。

すべての国の料理にはそれにあった飲み物が存在します。

その中、料理とワインのペアリングをはじめてみましょう。

ですが、人間の感覚には多種多様があります。

間違いはありません。美味しいと思えばすべてが正解です。

あなたの美味しいと思ったマリアージュをすればOKです。

軽い料理には軽いワイン。コクのある料理にはしっかりとしたワイン。

軽めのあっさり料理には軽めのワインが合わされることが多いです。

グリーンサラダのオリーブオイルと塩の場合は白のさっぱりを。

チーズたっぷりのシーザーサラダには白のシャルドネ種を。

料理とワインの地域を合わせる。

郷土料理にはその土地のワインを合わせましょう。

ブルゴーニュの郷土料理にはピノノワール。

おでんに熱燗!みたいな感じですね。

料理とワインの格を合わせる。

豚玉のお好み気に五大ボルドーシャトー。では勿体居ないかと。

まぁ、これは好みによりますね。

豚玉には複雑味のお好みソースと合わせキャンティクラシコなどいかがかな?

チーズとワイン。

これも良く言われていますが、ワインと同様にチーズの種類は星の数ほどあります。

簡単に合わせると言えないほど難しかったりします。

これも一概には言えませんので、いろいろと試していきましょう。

お疲れさまでした。

一通り教本の内容を流してみました。

このnotoをごr何位なった後、教本を見るとより簡単になるのではないでしょうか?書いてあることは一緒なのですが。

ブロンズクラスの教本は20ページの内容です。

一度読めば理解できる内容も多いです。

ホントに簡単ですよ。

ただ、この内容を知っていると知らないではとても違うと思います。

ワインが好き、おいしい。

から

ワインがなぜ好きなのか、なぜ美味しいのか理解できます。

そして、ワインだけではなく、飲み物を意識するようになります。

これからのあなたの食TIME

今日のランチはパスタ。飲み物は水で。

もちろん、悪くありません。水は大切です。たくさん飲んで!

ですが、

カルボナーラを食べるから、少し炭酸水で。

そういった感覚になるかもしれません。

カルボナーラの濃厚さを炭酸で中和させたい。

そう感じるところから始まります。

この料理にはこのワイン。

この餃子にはビール。

フォアグラ料理には甘いソーテルヌ。

今日の夜ご飯はジューシー唐揚げだからビールやめてハイボール!

焼きたての子持ちシシャモと本醸造のぬる燗で!!!

はい。

おめでとうございます。

もう、あなたは食通です。

ようこそワインの世界へ。

ようこそ私たちの感覚へ

一緒に楽しく素敵な食事タイムをしていきましょう!

いいなと思ったら応援しよう!