野口良平先生の新連載「事始め」

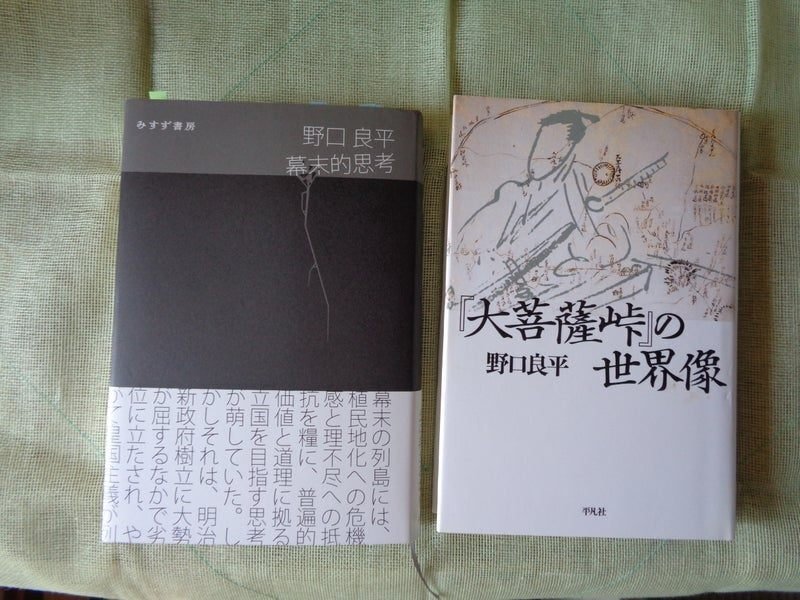

野口良平先生『幕末的思考』みすず書房

というエキサイティングな本があります。

わたし(編集人)は今、1節ずつ3日かけて読んでいます。

「幕末→明治」はたくさんのドラマや小説に描かれ、「日本の夜明け」と言われてるけど、軍事大帝国になって侵略戦争をするようになっちゃう……それなのに「夜明け」?

それに、尊皇攘夷派が幕府を倒したのに、なんで開国してるの?

……等々、変なことがいっぱいです。

著者は、あまたの史料から、このからくりを解きほぐしてゆきます。

当たり前のように使われている「攘夷」が、どういう考えだったかも問い返し、整理しています。

(それは、「外国人を斬り殺すこと」ではなかったんです)

なによりときめくのは、

人生をかけて時代と格闘した人々の本当の姿(ドラマや小説で描かれるイメージでなく)を、書き残されたものと会話するようにして、浮かび上がらせているところです。

まだ3分の1ほどしか読んでいないのですが、吉田松陰、坂本竜馬、中岡慎太郎、近藤勇など、ドラマなどのイメージが、鮮やかにひっくり返った人物もたくさんでした。

幕末には、世界史に大きな意味を持ち得た可能性が沸き返っていた、と著者は指摘します。

それは、

"圧倒的な軍事力で「従え」と言ってきた相手(植民地主義の欧米列強)に、力の弱い方が、いかにして義をとくか"

ということ。

人類が出したことのない回答を、この東洋の島国は出せるかもしれなかった。

しかも、これを、身分を問わず多くの人が、わがこととして考え語り合い行動したのです。

この本では主に、政権担当者でなく、身分の低い武士や農民出身者など「草莽の志士」たちの考え・思いが深く取りあげられています。

本書は、高尚な哲学の言葉で(文がとても深みがあって美しい。よくある「晦渋という名の下手くそ」「整理が悪くて不親切」みたいな難解本とは全く違います)、注意深く「本当のこと」をさぐり当てるように書き進められていて、一文ごとに「え、どういうこと?」としばし考えて合点がいったり、「え、そうだったの?」と驚いたり、わたしなどは志士たちの乱暴さに激しく抵抗を感じたり……。かなり心も頭もフル回転させて格闘しながら読む本と思います。

で……

読んでいて、ぜひとも! と思ったのは、

① 登場人物たちの人生の物語をもっとよく知りたいなあ。

② 電車の中でも読めるような、高校生くらいにもわかるような(単に平易というだけでない)伝記集(列伝)が出たらいいなあ。

ということです。

それで、大胆不敵にも、著者である、野口良平先生にお頼みしてしまったわけです!!

奇跡のようなことに、OKを頂くことが出来ました!!

『幕末的思考』では、蛮社の獄(幕府崩壊の30年前です)に斃れた渡辺崋山、高野長英から書き起こされていますが、

連載の第1話は、彼らより前の、「幕末」前夜とも言える時期に、漂流してロシア人に助けられ奇跡的に日本に帰ってきた「大黒屋光太夫」を取りあげてくださるそうです。

早く読みたいですよ~!

皆様もご関心くださいましたら、とてもうれしく存じます

けいこう舎編集人(栗林佐知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆著者プロフィール◆

野口良平(のぐち・りょうへい)

1967年生まれ。京都大学文学部卒業。立命館大学大学院文学研究科博士課程修了。京都造形芸術大学非常勤講師。哲学、精神史、言語表現論。

〔著書〕

『「大菩薩峠」の世界像』平凡社、2009年(第18回橋本峰雄賞)

『幕末的思考』みすず書房、2017年

〔訳書〕

ルイ・メナンド『メタフィジカル・クラブ』共訳、みすず書房、2011年

マイケル・ワート『明治維新の敗者たち 小栗上野介をめぐる記憶と歴史』

みすず書房、2019年

〔連載〕

「列島精神史序説」(「月刊みすず」2020年7月号~)

「幕末人物伝 攘夷と開国」(けいこう舎マガジン)!!!!!!